София Загряжская, искусствовед: Еще во время учебы задолго до защиты (в МГХПА им.Строганова) я решила посвятить свой диплом исследованию такого феномена в искусстве как художественные династии. Особенно ярко это явление в отечественном искусстве проявилось во второй половине двадцатого века, когда появились яркие мастера, одаренные талантом и работоспособностью, и зачастую для их творческих детей не стоял вопрос в выборе профессии. Мне посчастливилось знакомиться с творчеством многих таких художников, чья профессия была предопределена с детства, так возник проект «Семья художника», включающий выставки и очерки. И конечно, в первую очередь, прекрасным примером мне служила моя собственная семья, в которой я выросла в атмосфере творчества и любви к искусству. И когда я поделилась с куратором моего диплома выбором темы, она предложила мне писать не о династиях в целом, а о своей семье, посчитав, что именно этим трудом я внесу свой вклад в историю искусств, потому что все исследования творчества Рябичевых заканчивались 80-ыми годами. Практически, все, что было создано позднее, мне приходилось описывать впервые, опираясь только на собственный анализ, как и многое из тех работ, которые не вошли в поле зрения искусствоведов. Тем интересней было открывать еще неведомые миру страницы, находить связи со временем, истоки влияния на творчество, погружаться в историю. Но как приятно видеть, что сегодня сведения моего диплома публикуются в разных изданиях и информационных ресурсах, ссылающихся на мои описания. Особенно приятно было узнавать свои тексты в «Литературной газете», которую считаю одним из самых замечательных изданий в сфере культуры».

Добавлю, что все мои художественные проекты, которые я курирую от Творческой Мастерской Рябичевых, я посвящаю памяти прекрасного мастера, одного из лучших художников современности, творческим идеалам которого следуют мои самые любимые люди — скульптор Александр Рябичев и художник Даниэла.

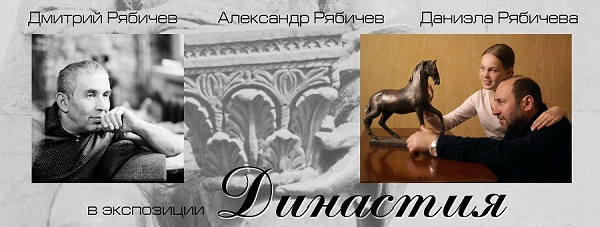

Александр Рябичев с дочерью Даниэлой на выставке работ династии Рябичевых

Культурный центр Джавахарлала Неру

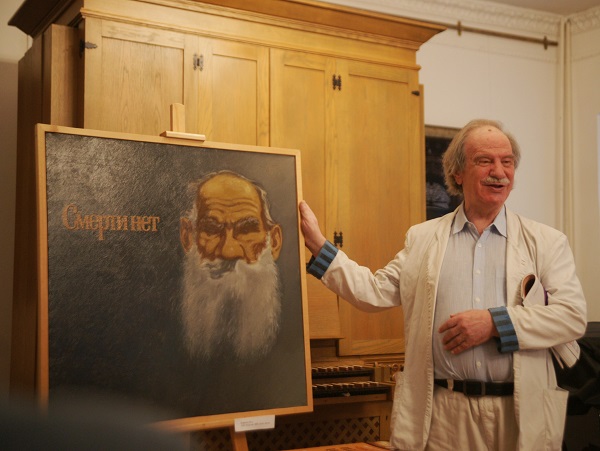

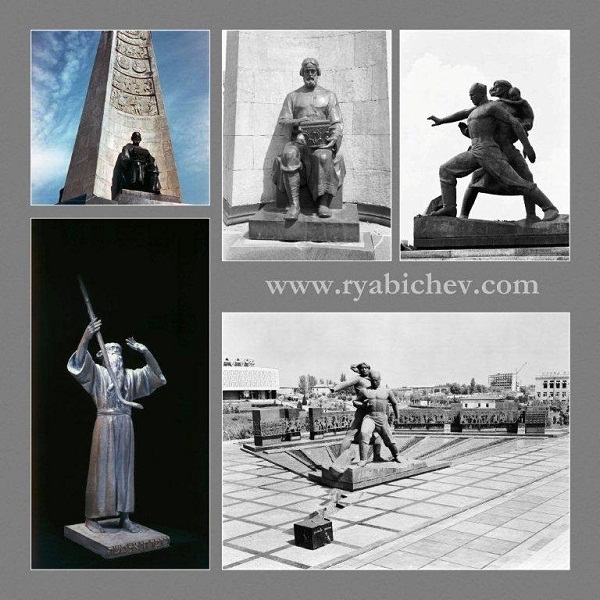

София Загряжская, искусствовед: «Дорогим другом индийского народа называла российского скульптора Дмитрия Рябичева Индира Ганди» — так начинается одна из страниц моего описания к выставке «Династия», которая прошла в Выставочном Зале «Колорит» на Малой Дмитровке в 2006 году. В Мастерской висит большая фотография с изображением скульптора и премьер-министра Индии, подписанная по-русски, возможно, кем то из официальных лиц Посольства, размашистым крупным почерком — «Дорогому другу», но мне кажется, что отношения этих двух замечательных людей, действительно, могли быть более теплыми и дружескими, чем предусмотрено дипломатическим протоколом. Ведь именно Индира Ганди одобрила работу Рябичева, создавшего портрет любимого духовного лидера народа — Махатмы Ганди, посчитав его эскиз лучшим, выбрав его из трехсот проектов, единственного из России скульптора, участвовавшего тогда в международном конкурсе. С тех пор с Индией связана творческая судьба Рябичевых — отца и сына, они, по прошествии нескольких лет, совместно работали уже над образом самой Индиры Ганди, и это одна из самых красивых архитектурных композиций, один из самых красивых скульптурных портретов Индиры Ганди (установлен в городе Бхубанишвар, штат Орриса).

И, конечно, эта тема не могла пройти мимо Даниэлы, создавшей несколько серий работ, посвященных Индии. Их можно было увидеть на многих выставках не только в Москве.

Работы Даниэлы Рябичевой, посвященные творчеству семьи

«Портрет отца»

(скульптор Александр Рябичев за работой»)

графика «Мастерская Рябичевых» (скульптура Дмитрия Рябичева)

и макет памятника Дмитрия Рябичева «Дружинникам, участникам боев на баррикадах 1905 года»

София Загряжская, искусствовед: «Трехфигурный бронзовый памятник «Героям-дружинникам, участникам баррикадных боев на Красной Пресне» появился у Горбатого моста в декабре 81 года и уже более тридцати лет является одним из ярких символов борьбы за права и свободу. Неслучайно, именно это место вблизи Белого дома выбирали недовольные своим положением рабочие, шахтеры, демонстранты известных событий современной истории. Монументальная композиция, посвященная героизму людей, преданных своим идеалам, живших столетие назад, олицетворяет и многие современные исторические свершения. Автору Дмитрию Борисовичу Рябичеву удалось передать не только пафос событий 1905 года, но и отразить искренние чувства и порывы их участников, приблизить их образы к современникам, сделать понятными, вызвать сострадание к их судьбам.

Особенная пластика монумента у Горбатого моста — динамика движений в позах всех изображенных — женщины с развивающимся высоко над головами знаменем, в преклоненной к раненному товарищу позе рабочего с винтовкой, в патетике образа раненного героя, лежащего на земле, с лицом, обращенным к небу. Одна рука раненного приложена к груди, к сердцу, другая сжимает камень — оружие пролетариата (этот фрагмент композиции Дмитрия Рябичева концептуально связан с другой знаменитой городской скульптурой И. Д. Шадра — «Булыжник — оружие пролетариата» (1927).

Центральная фигура дружинника — изображает рабочего средних лет в фартуке и картузе, словно, он только что вышел из заводского цеха на баррикады, оторванный от работы, и в этой форме одежды видится не только статус и классовая принадлежность изображенного, но и читается особенная история — перед зрителем трудящийся человек, центральное звено производственного процесса, вынужденный взять в руки оружие, чтобы защитить свои права, борец за справедливость, на плечах которого зиждется создание ценностей и экономическое благополучие страны во все времена.»Развивающееся знамя являет собой вершину композиции и ведет взгляд зрителя с лева на право по нисходящей опускаясь к раненному молодому рабочему, и вновь возвращает к женской фигуре, как к самой эмоционально напряженной части скульптуры. Решительная поза женщины, уверенная стать, гордо поднятая голова, волевое лицо — все говорит о вдохновенном состоянии героини происходящего и об исключительности момента. Крайние фигуры, олицетворяющие полярные состояния — эмоциональный подъем, решимость, устремленность к победе, воплощенные в женском образе и, с другой стороны — гибель, самопожертвование ради будущего счастья, олицетворенные в образе раненного героя объемно и детально рассказывают историю в развитии событий.

Есть еще одна важная ассоциация, рождающаяся от образов этой композиции. Женский портрет со знаменем в этой скульптуре относит зрителя к другому выдающемуся произведению на тему героизма народа — картине Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» (у нас это произведение известно также под названием «Свобода на баррикадах»). Как и в картине французского живописца женский образ, созданный Дмитрием Рябичевым символизирует самоотверженность и смелость, и так же привлекает основное внимание зрителя. Важно сказать, что в этой композиции, скульптор отдает дань выразительности женских образов, в чем так же проявляется пиетет автора перед силой характеров женщин, зачастую вдохновляющих в экстремальных ситуациях на подвиги сильных мужчин.

Проект «Дмитрий Рябичев. Династия продолжается» с 2006 года был представлен художественно-документальной программой телекомпании ВКТ, материал которой был подготовлен Мастерской Рябичевых Софией и Александрой Загряжской, выставкой в Галерее «Колорит» на Малой Дмитровке (2008 г.), также в Галерее Елены Гландиной на ВДНХ (ВВЦ, 2009 г.) и в Галерее «Даев, 33″ (2010 г.). Также творчество трех поколений художников Дмитрия Рябичева, Александра Рябичева и Даниэлы можно было увидеть на выставке в Областном Музее г. Саратов (2012 г.), в Музее Марины Цветаевой (2013 г.), в Культурном центре Джавахарлала Неру Посольства Республики Индия (2015 г.), в Культурном центре АРТ-ПАРК галеристом Евгением Глобенко (2018 г.), в Совете Федерации РФ (2023 г.).

С 2015 года работы Даниэлы Рябичевой участвовали в выставках в России и за рубежом — в Музее современного искусства в Санта-Северине в Италии, в Музее современного искусства в Пекине, в Галерее графики во Франции. Также Даниэла проиллюстрировала несколько детских книг и настольных интеллектуальных игр для детей и взрослых, пользующихся большой популярностью не только в России.

В юбилейный год 80 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, библиотеке-филиалу № 83 (ул. Башиловская, 3) было присвоено имя легендарного поэта. «Литературная газета» посвятила этому событию статью «Хранилище памяти».

Работа над тематическим оформлением библиотеки велось в Творческой Мастерской Рябичевых. В мастерской Рябичевых был создан бюст и барельеф Андрея Вознесенского скульптором Степаном Мокроусовым, дизайн интерьера холла библиотеки, а также графики, вошедшей в оформление внутреннего пространства. Художник Даниэла Рябичева создала дизайн-проект и реализовала по созданным эскизам внешнее оформление библиотеки. Это стало своеобразной выставкой, длинной галереей за стеклом, вдоль всего здания, в котором расположилась библиотека, экспозицией, встречающей посетителей и знакомящей с творчеством поэта буквально всех прохожих. Даниэла признается, что в работе над проектом, который стал ее первой работой еще во время учебы в Суриковском институте, ей помог опыт не только ее личный, но и всей художественной династии, которой она принадлежит.

Даниэла Рябичева, художник: «Эпоха шестидесятых не кажется мне далекой, потому что я выросла в мастерской, где все пронизано шестидесятыми, в мастерской своего дедушки Дмитрия (Даниила) Рябичева, такого же творческого шестидесятника, как и поэт Андрей Вознесенский. Эта эпоха блистательных талантов, одна из лучших в истории искусств, время «оттепели» и прекрасных людей. Мне хотелось передать стиль эпохи и связь ее с современностью. Стихи Вознесенского очень современны, они останавливают, их хочется перечитывать, и мне хотелось предложить это в оформлении самой библиотеки. »

По замыслу оформителя, галерея представляет собой как бы книгу о жизни и творчестве поэта, с его бессмертными стихами, которые непременно должны остановить каждого прохожего.

«Дубовый лист виолончельный» стал лейтмотивом оформления смотрящих на прохожих окон и вывески Библиотеки.

Особенная игра образов есть в том, как тонкие ветви рисунков перекликаются с живыми деревьями рядом.

Основу экспозиции также составили фотографии известного фотохудожника Генриетты Перьян, близкого друга Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, которая предоставила некоторые из своих архивных снимков.

В день открытия многие гости — друзья поэта дарили свои авторские книги, но также библиотека пополнилась раритетными изданиями, книгами, принесенными в дар, изданными еще при жизни Андрея Вознесенского.

«Литературная газета» не осталась в стороне от этого события, именно «Литературная газета» первой публиковала многие выдающиеся произведения поэта.

Юрий Поляков, Александр Рябичев, София Загряжская, Даниэла Рябичева

на выставке

«Портрет Российской словесности»

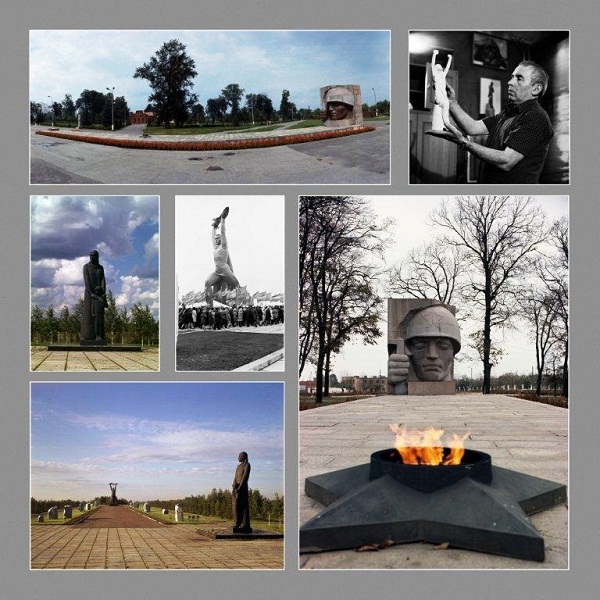

Олимпия — правнучка скульптора Дмитрия (Даниила) Рябичева, автора многих скульптурных композиций, посвященных Великой Победе. В Мастерской Рябичевых подрастает четвертое поколение творческой династии. Олимпия, как в свое время ее мама — художник Даниэла Рябичева и дедушка — скульптор Александр Рябичев, растет в атмосфере искусства, среди работ, созданных в честь подвига народа, в честь героизма и стойкости духа. Каждое произведение Дмитрия Рябичева отражает то, что скульптор пережил сам на фронте, куда он отправился в 16 лет добровольцем, а также события послевоенных лет, когда народ восстанавливал страну. Сюжеты его композиций — правдивые истории, запечатленные в камне и бронзе, одухотворенные личным опытом и жизненным опытом целого поколения современников скульптора.

- Олимпия со своими керамическими работами

- В Мастерской Рябичевых любят готовить, Олимпия — первая по выпечке

- Олимпия, дочка Даниэлы и Даниила с дедушкой Александром

- Олимпия. Четвертое поколение Рябичевых

- Больше всего Олимпия любит создавать глиняные фигурки, сама раскрашивает для обжига

- Маленькая Олимпия очень похожа на куколку, и конечно на своих родителей

- Олимпия у работ своей мамы Даниэлы к выставке «Династия продолжается»

- Первые керамические фигурки, в Мастерской Рябичевых уже целая коллекция керамики Олимпии

- Александра Загряжская Рябичева с Олимпией и Львом

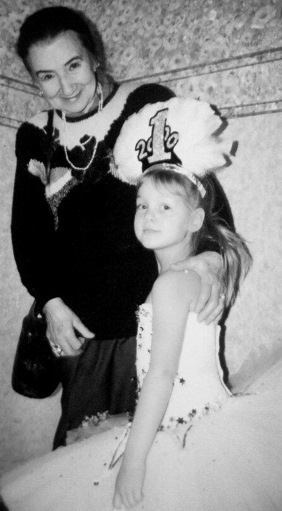

Валентина Ивановна Борунова с внучкой Даниэлой,

(утренник в Детском саду Большого театра)

фото из архива

Александра и Даниэлы

Рябичевых,

2001 г.

Александра Загряжская Рябичева: «Мне так нравится, что у нас с мужем одинаковые имена, и ему, как оказалось, тоже. Как-то спросила, почему он влюбился в меня, — он ответил, что ему понравились моя внешность, моя профессия и мое имя. Это было такое прекрасное время, когда мы встретились, молодые, красивые, и оба очень занятые, он работал с отцом в мастерской, а я тогда начала работать одновременно на радио и на телевидении, а обе наши профессии предполагают полную отдачу, но мы нашли самый прекрасный выход, чтобы все успевать, мы просто перестали разделять работу и жизнь, поэтому наши дети выросли в творческой обстановке, практически, на работе в мастерской или у меня на съемках и монтажах. Может быть, это обстоятельство и повлияло на выбор их профессии, София — искусствовед, Даниэла — художник, и мужей они выбрали себе таких, которые тоже составили часть нашей творческой семьи. И сегодня уже их дети растут в той же творческой обстановке, которая окружала их в детстве. Дети детей — это особенная радость. Пойдут ли они по стопам родителей, выберут ли творческие пути, не это важно, а то, что им будет легко понять, что творчество — это то, чему стоит посвятить свою жизнь, в чем бы оно не выражалось, в любой профессии, в любом хорошем начинании.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: