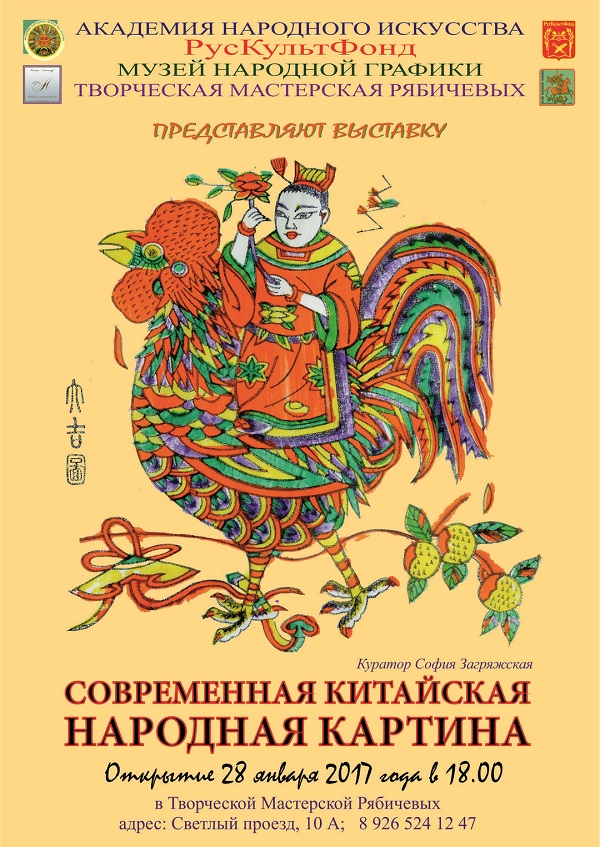

Экспозиция из коллекции Академии Народного искусства насчитывает более 60 китайских народных картин из разных регионов Поднебесной, а также более 40 магических изображений различных духов, предназначенные для ритуального сожжения. Также около 15 народных глиняных игрушек и 20 пряничных форм, использующихся для изготовления «лунных пряников». Эти виды народного искусства считаются коллективным и часто авторство принадлежит сразу нескольким художникам — один рисует эскиз будущей картины, другой вырезает на деревянной доске этот рисунок, и если предполагается несколько цветов, то для каждого цвета вырезают свою форму. Затем печатник печатает, а бывают и дальнейшие стадии, например, после печати специальный мастер подправляет и подцвечивает картины от руки. Поэтому на китайских лубках ставят название печатни, а не конкретного мастера. Иногда же, если производство возглавляет какой-нибудь прославленный мастер, то он ставит на картинах печать со своим именем. В последние годы в честь самых именитых мастеров еще при их жизни даже называют целые улицы. Поскольку выставка называется «Современная китайская народная картина», то предметы, представленные на ней сделаны в наши дни. Однако сами сюжеты изображений насчитывают уже несколько тысячелетий. Многие являются точными копиями картин, 200-300 летней давности.

Интересно:

Китайские ученые считали эти картины грубым искусством, не достойным уважающего себя человека, и первым, кто начал серьезно изучать китайскую народную картину был русский ученый, в последствии академик, Василий Михайлович Алексеев. Алексееву было очень не просто собирать картины, поскольку продавцы стеснялись показывать свой товар иностранцу, боясь насмешек и ни за какие деньги не открывали лавку. Однако нашлось немало людей, которые все же помогали и с покупкой, и с разъяснением того, что изображено на картине.

Благодаря Алексееву в России хранится самая большая коллекция китайских лубков, около 3 тыс. листов (большая ее часть в Эрмитаже).

Несмотря на технический прогресс, картины изготавливаются таким же способом, что и несколько тысячелетий назад.

В современных картинах нашло свое отражение верование китайских крестьян в духов автомобилей, мотоциклов и другой техники, наравне с древней верой в духов деревьев, огня, воды и т.д. 5. В большинстве своем китайские народные картины представляют собой символический ребус, который даже не всякий китаец может отгадать. Эти загадки построены на синонимии, поскольку в китайском языке один и тот же слог может звучать с разным тоном и иметь разное смысловое значение. Также весма распространены картины со сценами литературных произведений.

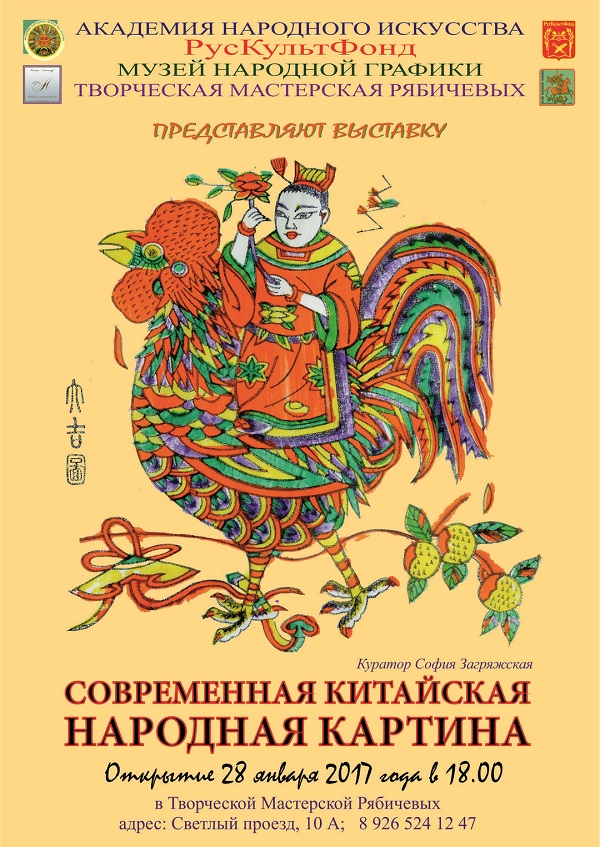

Китайская народная картина (лубок)

Лубочные картины по-китайски называются няньхуа, в переводе это означает «новогодние картины», что не случайно, поскольку наибольший спрос на них приходится именно на предновогоднее и новогоднее время.

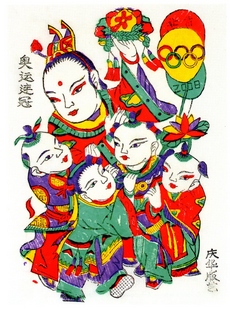

Няньхуа, – это картины, выполненные в технике гравюры на дереве. Они печатаются тушью, на тонкой китайской бумаге, а затем, как правило, расцвечиваются яркими красками. Рисунок для будущей картины изготавливают, как правило, не профессиональные художники, хотя по красоте и тонкости исполнения няньхуа порой не уступают произведениям высокого академического искусства. Существуют целые ремесленные артели по изготовлению новогодних картин, куда входят художники, резчики, печатники, расцветчики и т.д.

Время возникновения первых картин определить сложно, поскольку они, во-первых, изготавливаются из недолговечного материала – бумаги, а во-вторых, в традиции китайского народа изначально не предполагалось их длительное хранение. До нас дошли фрагменты печатной иконы VIII века нашей эры, найденной в провинции Ганьсу, что доказывает, что печатная графика существует в Китае уже очень давно, однако наиболее старые лубки, сохранившиеся до наших дней датируются более поздним периодом – XII-XIII веком. Однако на них мы находим отражение древнейших верований китайского народа, представляющих собой сложное сочетание буддизма, конфуцианства, даосизма и культов местных духов, демонов и других сверхъестественных существ.

Роли народной картины весьма разнообразны. Это, во-первых, украшающая роль. Все картины пестрят яркими красками, мастера прибегают к сложной композиции, изобилующей всевозможными деталями и предающей изображению пеструю «заполненность». Невероятно популярны в Китае картины из известнейших литературных произведений. Герои на них часто одеты в театральные костюмы (лист «Героиня литературного произведения в театральном костюме» тому пример), так как сюжеты романов были известны малограмотным людям в первую очередь благодаря театру, народным сказам и преданиям.

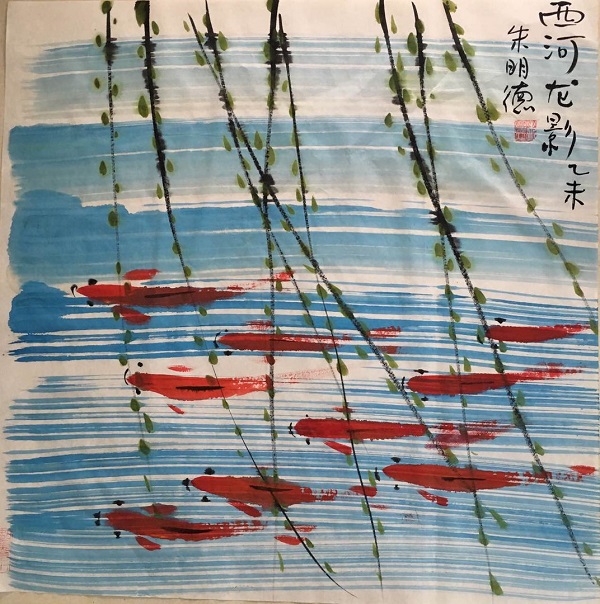

Во-вторых, благопожелательная роль. Поскольку картины обычно развешиваются непосредственно перед празднованием Нового года, а через год опять сменяются новыми, то они часто выполняют роль новогодней открытки, наполненной различной благопожелательной символикой. Появление необыкновенно разнообразной символики в Китае связано с обилием омонимов в китайском языке (например, слово «рыба» звучит также, как «достаток», «излишки» и поэтому символизирует богатство), а также со сходством каких-либо предметов или явлений (например, в гранате много зерен «цзы» – это пожелание иметь много сыновей, которые пишутся также – «цзы»).

Третья функция, которую выполняют няньхуа – оберегающая. В Китае издавна печатают изображения богов, оберегающих от злых духов(«Чжун Куй, защитник от злых духов», «Мэньшени – духи –хранители дверей») . Эти изображения помещают в жилых домах, хозяйственных постройках, лавках и во многих других местах. Например, парные изображения духов дверей Мэньшэней располагают на створках дверей и ворот, чтобы злые духи не могли войти внутрь жилища. Также существуют духи, защищающие от болезней, есть покровители домашнего очага, хлева, покровители определенной местности.

На выставке имеются лубки, иллюстрирующие 24 примера почтительности к старшим. Китайские лубки некоторое время назад имели и информационную функцию, так как описывали важнейшие события, происходившие в стране, но с появления СМИ эта функция была утрачена. До сих пор сохранилась агитационная функция. В XX веке эта роль имела большое значение, особенно после революции 1949 года и начала строительства социализма.

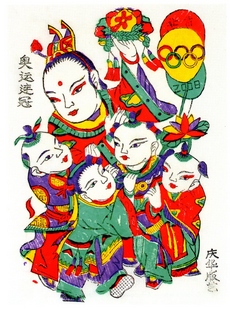

Китайская народная картина интересна еще и тем, что в отличие от русского лубка жива и по сей день. На выставке можно увидеть картины, собранные в 2000-х годах. Большинство картин выполнено по старым образцам, однако на выставке присутствуют и совершенно новые сюжеты: картины на тему олимпиады в Пекине («5 символов Олимпиады в Пекине» 2008 г.), картины с изображением различных современных предметов, картины, содержащие политические лозунги.

Чжима (лубочные иконы). Чжима – весьма распространенный в Китае особый тип народной графики, его также можно назвать «лубочной иконой». Однако по назначению чжима отличаются от, скажем, русской лубочной иконы, поскольку они изготавливаются для ритуального сожжения во время молитвы божеству, изображенному на них. Дословный перевод слова «чжима» – «Бумажный конь». Происхождение этого названия не известно, однако, оно использовалось уже в X-XII веках н.э. По одной из версий, чжима стали так называться, поскольку считалось, что божества поднимаются на небо именно на лошади.

На чжима изображаются различные буддийские, даосские божества, а также божества многочисленных местных культов, в том числе и покровители ремесел, лавок и т.д. В конце XX века появились даже чжима с изображением богов тракторов и мотоциклов. В 50-е годы XX века только в провинции Цзянсу насчитывалось более 1000 разновидностей чжима.

Чжима выполняются в технике гравюры на дереве, часто на цветной бумаге, имеют форму, приближенную к квадрату со стороной около 15 см. Печатаются черной краской по несколько изображений на одном большом листе, который затем разрезается. В отличие от лубков, изготавливающихся в Китае специальными ремесленниками и целыми ремесленными артелями, чжима часто вырезаются и печатаются самими крестьянами. Утилитарное здесь берет верх над эстетическим, поскольку эти изображения предназначены для сожжения и не имеют украшающей функции, как лубки. Это объясняет грубую форму чжима, их малые размеры и одноцветность.

В наши дни производство чжима продолжается в разных провинциях Китая, причем чжима всюду разные, и божества на них часто местные.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: