Одри Хепберн

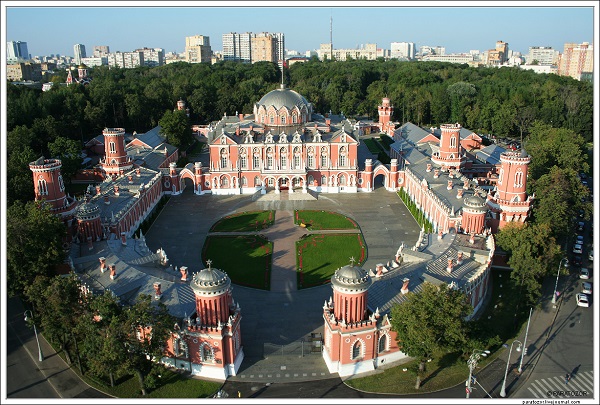

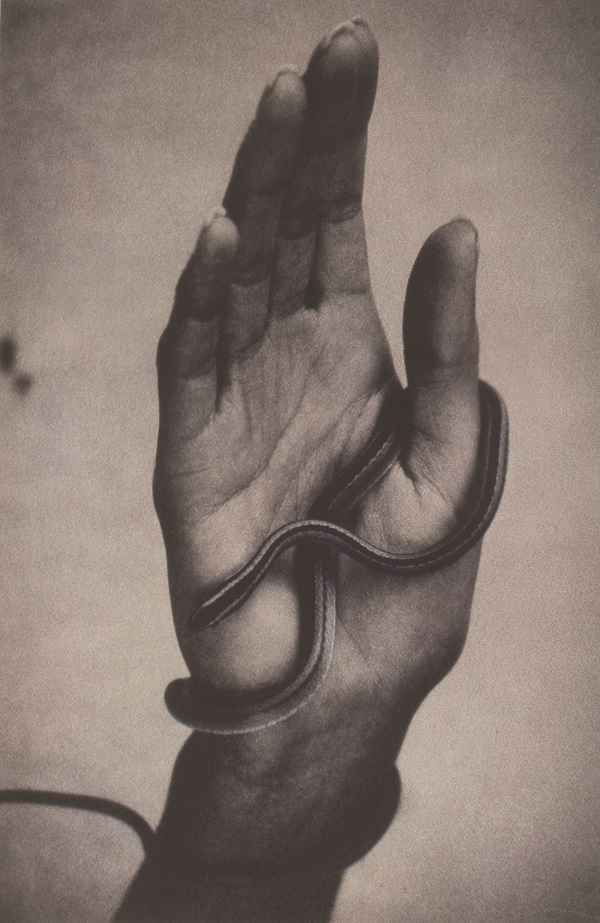

На вилле «Ла Винья» за пределами Рима, арендованной Одри и её мужем Мелом Феррером

август 1955 г.

Фото: Норман Паркинсон

для американского Vogue

Одна из величайших актрис 20 века, Одри Хепберн — символ романтической красоты и эпохи шестидесятых. Миниатюрная, изысканная, утонченная, она стала олицетворением женственности и стиля. Но жизнь ее не была легкой. В детстве Одри пережила немецкую оккупацию, что сильно подорвало ее здоровье и впоследствии привело к депрессиям. А карьера ее была успешной с первых ролей. «Оскара» Одри получила за первую же большую роль (принцессы Анны в «Римских каникулах»). А фильмы «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Война и мир» завоевали любовь кинозрителей всего мира.

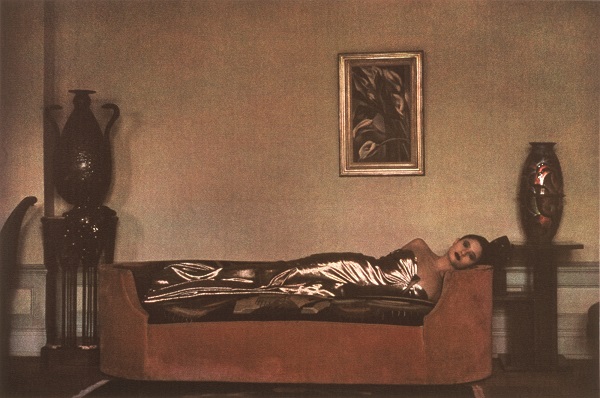

Одри Хепберн.

Фотосессия в Голливуде на студии Paramount для нового фильма «Сабрина». Фотограф: Бад Фракер.

Октябрь 1953 г.

Последней ее ролью стал ангел из фильма Стивена Спилберга, а последними словами — «Они ждут меня… ангелы… чтобы работать на земле…» Ведь главным делом своей жизни Одри Хепберн считала не кино, а работу в ЮНИСЕФ — организации, помогающей детям всего мира, для которых она стала настоящим ангелом-хранителем. Потом даже говорили, что Одри принимала чужую боль слишком близко к сердцу, что это и погубило ее, спровоцировав смертельную болезнь, — но она просто не могла иначе…

Одри Хепберн

фотосессия для фильма «Сабрина». октябрь 1953 г.

Фото: Бад Фракер

Одри Хепберн: «Я была счастлива в этой жизни, может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн в своем фильме «Встреча»? Играть ангела с собственным именем… такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются? Вдруг и впрямь будет ангел по имени Одри Хепберн?»

Отрывок из книги ОДРИ ХЕПБЕРН. ЖИЗНЬ, РАССКАЗАННАЯ ЕЮ САМОЙ. ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ.

Сколько мне осталось?

Я постаралась, чтобы голос звучал как можно спокойней, в конце концов, врач ни в чем не виноват, истерика бессмысленна, эту битву я проиграла.

– Не более трех месяцев. Сожалею, мы ничего не можем поделать… Четвертая стадия… Никто не может.

– Три месяца? Не слишком щедро, нужно поторопиться, чтобы успеть.

– Что успеть, мадам?

– Вспомнить всю свою жизнь, доктор. У меня была замечательная жизнь, я встречалась со столькими талантливыми людьми. Трех месяцев, чтобы с благодарностью подумать о каждом, пожалуй, маловато… Но если вы обещаете только три… не буду терять время.

Я от души улыбнулась. Ответная улыбка была кислой.

Мне действительно нужно многое вспомнить и многих мысленно поблагодарить.

Разве можно в последние часы не думать о своих сыновьях, о Робе, о друзьях, обо всех, ради кого много лет ездила по миру…

Я была счастлива и прежде чем уйти, хочу еще раз мысленно прожить столько чудесных мгновений. Я успею это сделать, хотя три месяца для целой жизни ничтожно мало…

Операция оказалась бесполезной, она лишь ненадолго продлила мою жизнь, подарила немного времени, может, для того, чтобы я успела отдать дань всем, кто жил и любил меня, и всем, кто еще будет жить после моего ухода, надеюсь, здорово и счастливо.

У всех есть детство. Только не у всех одинаковое…

Какие праздники люди любят больше всего? Дети, конечно, Рождество и свой день рождения. Я тоже. Став мамой, полюбила дни рождения своих обожаемых мальчиков.

Это был самый грустный день рождения в моей жизни.

Мама с отцом уехали, кажется, в Мюнхен, и я очень переживала, вернутся ли вовремя. Когда стало ясно, что нет, няня попыталась успокоить (лучше бы она этого не делала!):

– Просто их задержали важные дела. Взрослых часто задерживают дела. Они непременно пришлют тебе поздравление и подарок!

Я схватилась за эту спасительную мысль: конечно, конечно, их задержали дела, но родители обязательно пришлют мне весточку, ведь они меня любят, я знаю!

Утром никакого сообщения не было, няня снова успокоила:

– Одри, почтальон еще не приходил.

Кажется, я весь день просидела у окна в ожидании почты. Когда показалось, что почтальон идет, со всех ног бросилась к двери, чтобы открыть сразу, как только раздастся стук в нее, но…

– Он… прошел мимо?..

Няня уже осознала свою ошибку и теперь пыталась что-то исправить.

– Одри, может быть, письмо случайно положили не в тот ящик… может, просто что-то напутали на почте…

Я бросилась обуваться.

– Надо идти!

– Куда?

– На почту! Там должны разобраться.

– Имей терпение. Если письмо задержалось, его просто нужно дождаться, у почты много других писем. Ты же помнишь, что всегда говорит твоя мама: нужно думать прежде всего не о себе, а о других.

Это была правда, мама учила меня думать сначала о других.

Я со вздохом согласилась:

– Да, наверное, у почты слишком много других, более важных писем…

О подарке речь уже не шла.

Письма так и не было, из-за дел в Мюнхене родители просто забыли о моем дне рождения, но я предпочитала думать, что письмо затерялось.

Всю ночь я пролежала без сна, пытаясь понять, чем я могла их так рассердить, что они забыли о своей дочери. Я уже не лазила по деревьям вместе с братьями (просто потому, что они уехали учиться), не таскала из колясок чужих младенцев, чтобы покачать их на руках, не тащила в дом каждого встречного котенка или щенка, не приставала к собакам в попытке погладить, не тискала до бессознательного состояния своего кролика, таким образом выражая ему свою любовь… Я уже была хорошей, послушной девочкой, но что-то все равно не так, если я маме с папой не нужна.

Стало страшно, очень страшно: а что, если я не нужна совсем?!

– А вдруг родители не вернутся?

– Что ты говоришь? Как они могут не вернуться?

– Что, если они не захотят возвращаться к непослушной девочке?

– Одри, я завтра же отправлю им письмо с сообщением, что ты стала очень послушной.

– Напиши, пожалуйста! Напиши!

Едва разлепив глаза на следующее утро, пристала к няне:

– Написала?

Родители приехали, но даже упоминания о забытом поздравлении не было, я сразу поняла, что что-то не так, они почти не разговаривали друг с другом. И что случилось, тоже не рассказывали.

Когда отец вдруг ушел, мне было всего шесть. Это случилось довольно скоро после того самого несчастливого дня рождения.

Конечно, я понятия не имела, куда и зачем родители ездили, политические игры не для шестилетних девочек, я знала одно: мама и папа забыли о моем дне рождения, а еще, что после возвращения ссоры в нашем доме стали постоянными. Теперь я уже не сидела под обеденным столом во время скандалов, как раньше, потому что слышать крики родителей была не в состоянии, я стала убегать и прятаться, закрыв уши.

Делать это пришлось недолго. Однажды папа ушел. Он кричал, что так жить не может, мама отвечала тем же. Я не понимала слов «альфонс» и «подлец», но понимала, что это очень плохо, и знала только одно: мама тоже не хотела, чтобы он уходил, ругала папу, но не хотела!

– Папа, не уходи! Папа, я люблю тебя!

Он даже не оглянулся, ему было все равно.

Мама коротко приказала:

– Прекрати унижаться!

Я замолчала, хотя слезы все равно текли ручьем.

– Я… я просто не хотела, чтобы он уходил. Я хочу, чтобы он любил нас.

– Любовь нельзя вымаливать, она либо есть, либо нет.

И я, шестилетняя, поняла и навсегда запомнила – любовь не выпрашивают, это подарок небес, которого может и не случиться.

Через много лет я поняла и то, почему родители ссорились, и куда ездили, и в чем мама обвиняла отца. Однажды во время оккупации она резко бросила в сторону колонны оккупационных войск, марширующих по городу:

– Вот с кем дружит твой отец!

Сказала и забыла, а я никак не могла поверить: папа и фашисты?! Нет, этого не могло быть!

Ты скрывала все много лет, в том числе и собственное сотрудничество с Британским союзом фашистов – организацией Освальда Мосли, хотя быстро сумела с ними порвать. Это «дно» ты имела в виду, мама? Именно туда попал в конце концов отец? Когда я задала ему такой вопрос после войны в Дублине, он не ответил. Ты научила меня скрывать прошлое, хотя в моем не было ничего предосудительного, разве я виновата, что, когда мне было шесть, родители ездили в Мюнхен, чтобы пообедать с Гитлером? Не наедине, в числе большой компании сторонников Британского союза фашистов, но ведь с Гитлером!

Ты права, одно лишь подозрение, что родители могли в таком союзе состоять, испортило бы мою жизнь.

Я не осуждаю, наверное, для вас нашлось что-то притягательное в идеях Мосли и союза, я знаю другое: во время оккупации ты активно помогала Сопротивлению.

Но тогда, в 1935 году, мне было все равно, кому вы сочувствуете, я страдала. Папа уехал и не обещал вернуться, как делал раньше, а ты много плакала, скрывая свои слезы от всех. Как мне хотелось стать такой же сильной, научиться делать вид, что неприятностей просто не существует, но у меня не получалось.

Я уже знала, что отец ушел не из-за меня, но переживала, что не могла его удержать.

– Папа, не уходи!

Но он ушел. И вот тогда я испугалась, что уйти можешь и ты тоже, а я останусь совсем одна в этой жизни!

Это немыслимо страшно для шести лет – испугаться, что останешься одна! Надо мной смеялись, говорили, что я к тебе приклеена. Это действительно было так, но на сей раз ты не сердилась и даже не возражала. Мы жили, словно чувствуя свою вину друг перед дружкой. Я боялась хоть в чем-то перед тобой провиниться, а ты старалась научить меня как можно большему, а еще воспитать устойчивость к любым жизненным ситуациям.

Мама научила меня всему – рисовать и читать, любить книги и быть старательной, сдерживать эмоции и думать прежде о других, а потом о себе, научила быть доброжелательной даже тогда, когда хочется выть волком, научила трудиться, а еще – не сдаваться и не опускать руки.

Сейчас я понимаю, что самым тяжелым для нее было уберечь меня от разочарования в отце. Мама не хотела, чтобы я считала себя дочерью фашиста или никчемного человека, а потому предпочитала казаться жестокой и несправедливой в моих глазах, только чтобы не допустить меня к тесному общению с отцом. Она догадывалась, что я ему не нужна, что получу страшную травму, если попытаюсь его разыскать?

– Я хочу найти в Англии отца…

– Зачем?

– Но ведь он мой папа…

– Одри, у Джозефа может уже быть другая семья, и им не понравится появление его дочери.

Это горько, очень горько – сознавать, что отец мог забыть обо мне только потому, что у него новая семья. Они еще не были разведены, но я знала, что вторые семьи бывают и у женатых мужчин.

– Я не буду мешать этой семье, я не приду к ним в дом. Я просто хочу, чтобы папа навещал меня.

– Не думаю, что это хорошая мысль.

Мне казалось, она так говорит из ревности, а мама просто старалась оградить меня от еще большего разочарования, если отец не станет видеться со мной часто. Так и произошло, но я все равно разыскала его, и от огорчения уберечь меня не удалось.

Перед самым началом Второй мировой войны мама вдруг забрала меня из пансиона, вернула домой моих братьев Александра и Яна и перевезла всех в Голландию, в Арнем, неподалеку от которого было имение дедушки – Вельпе. Этот переезд, пожалуй, определил наши судьбы. Иногда я думала, что было бы, переберись мы все вместе в Англию. Но тогда казалось, что Англия – главная цель для Германии, ей достанется больше всего. Нейтральной Голландии, находившейся под боком у воинственной Германии, но тесно связанной с ней тысячами кровных уз, множеством работавших там людей, бояться нечего.

Я никогда, и став совсем взрослой, даже мысленно не обвиняла маму в этом переезде. Во-первых, никто не мог знать, что немцы захватят нейтральную Голландию, во-вторых, ожидать, что она падет через пять дней. Но главное, кто в 1940 году мог ожидать ужас голода 1944 года? Германия жила хорошо, никто не думал, что оккупанты превратят нашу жизнь в настоящий ужас.

Книга Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» начинается с фразы «Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам».

А меня тянет? Пожалуй, да.

Но есть места особенно дорогие – те, где мы боролись не только за радость и благополучие, а и за саму жизнь.

В Арнеме мне очень понравилось. Я помнила мамины рассказы о большом родительском доме, о красоте самого города, о том, какие там замечательные парки и фонтаны… Меня больше привлекали театры и концертные залы, к тому же было обещано, что я буду учиться танцу в Арнемской консерватории. Дом действительно оказался большим и красивым, а родственники добрыми. Особенно я любила дядю Уильяма, добрейшей души человека. За те недолгие месяцы, которые прожила с ним рядом, дядя на всю жизнь привил мне ненависть не просто к войне, а к насилию.

В тишине и спокойствии прошли полгода, и только в мае стало ясно, что война не где-то там, а прямо в Арнеме.

Детство закончилось вдруг под грохот танков на тихих улицах Арнема.

Война научила меня многому, хотя куда лучше было бы учиться в мирной жизни.

Немцы очень быстро смогли справиться с Голландией, меньше пяти дней длились военные действия, после того как был разбомблен и сожжен Роттердам, Голландия капитулировала, а королева и правительство улетели в Англию. Они улетели, а мы остались…

Мама пришла в мою комнату рано утром, резким движением отдернула шторы и почти приказала:

– Вставай! Началась война!

Я хотела спросить: «А разве она уже не идет?», но услышала металлический лязг с улицы и поняла, что теперь война пришла на улицы города.

Но ребенку в одиннадцать лет трудно до конца осознать, что несет появление на улицах города солдат в чужой форме и с оружием. Кажется, даже страшно в первые дни не было, скорее любопытно.

Довольно скоро любопытство сменилось опасением. Нас выселили из своих комнат в пристройку для прислуги, мама сказала, что это еще хорошо, могли бы оставить просто на улице. С этих слов началась моя учеба, странная учеба – я училась новой жизни, вернее, училась выживать в любых условиях, училась тому, что в мире есть несправедливость куда страшней ухода отца из дома. Эта несправедливость касалась самой возможности жить, потому что очень скоро стало ясно, что за любое сопротивление следует жестокое наказание. Пока ты подчиняешься и принимаешь все с покорно опущенной головой, у тебя есть шанс уцелеть, если, конечно, не попадешь в облаву или заложники, которые своими жизнями расплачиваются за какой-то акт возмездия.

Когда я осознала, что выжить можно, только притаившись, как мышка в норке, стало страшно – а вдруг это на всю жизнь? Помнишь, я задала тебе такой вопрос, мол, как надолго немцы в городе? Ты заволновалась, попросила не только не спрашивать, но и не думать об этом, чтобы случайно не проболтаться.

Вот тогда я испугалась по-настоящему. Даже потом, когда относила передачу английскому летчику, что прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю, так не боялась. Может, просто не успела испугаться, присела перед немцами, словно изображая балетный поклон, протянула собранные в лесу цветы и пошла дальше на негнущихся ногах…

А после такой просьбы стало страшно, потому что даже мама, такая решительная, всегда презиравшая неприятности, теперь не могла их не замечать. Это означало, что неприятности слишком велики и надолго. Кажется, я подумала: «Только бы не навсегда!» Никто не мог ответить, так это или нет.

К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя, пока ты человек, ты будешь сопротивляться, если только привыкнешь, превратишься в животное. Но даже гордое животное не позволит себя унижать. И привыкнуть к тому, что нужно время от времени сдавать отпечатки пальцев, что тебя, как преступницу, фотографируют в фас и в профиль, что нужно то и дело менять удостоверения личности, получать карточки на питание… невозможно. Мы хотели жить свободно, спокойно ходить по улицам, не боясь окрика военных или полиции, покупать продукты, на какие хватит заработанных денег, не бояться пригласить гостей в дом и не занавешивать как можно плотней окна, чтобы свет не пробивался на улицу.

А многие хотели просто жить, но у них отняли и эту возможность.

Мама не виновата, что мне пришлось пройти вот такую школу, она сама проходила эту страшную школу вместе со мной.

Зато после войны могли смело смотреть в глаза остальным, потому что помогали Сопротивлению, потому что были как все.

Для меня самой трудной в первые месяцы оккупации, пока еще не стало совсем уж голодно и я еще могла брать уроки танцев, оказалась необходимость скрывать, что я имею английские документы, что у меня английское имя и отец в Англии. Тогда я стала вместо Одри Эддой и вынуждена разговаривать только по-нидерландски.

Это неправильно, когда человек, не сделавший ничего плохого и ни в чем не виноватый, должен скрывать свое происхождение, свое имя, свое прошлое. В Арнеме я должна была скрывать от немцев, что у меня отец англичанин, после войны – что отец состоял в Союзе фашистов, что он был из-за этого в тюрьме… Разве я в этом виновата?

Почему люди так несправедливы друг к другу? Я знала стольких хороших людей в Арнеме, вся вина которых состояла только в том, что они евреи. В нашем классе девочка-еврейка вместе с родителями попала в концлагерь. Мой дядя Уильям погиб, потому что оказался в числе заложников, которых расстреляли за убийство нескольких военных немцев. Брат попал в концлагерь, потому что угодил под облаву и попробовал бежать…

Но в то же время отец сидел в лагере в Англии только за сочувствие идеям нацистов, он ничего не сделал, но поддерживал Союз фашистов.

Останься я в Англии с отцом или мама вместе с Яном и Александром с нами, наверняка мы бы все также сидели в лагере. И хотя брат говорил, что лучше сидеть в английском лагере, чем в немецком, я думаю, что нигде не лучше.

Это после войны стало ясно, кто враг, а кто герой, а в самом начале войны Европа просто запуталась, с кем воевать – с Гитлером или со Сталиным. Но труднее всего оказалось детям, не виноватым во взрослых играх в политику. Через много лет я еще раз убедилась, что, когда взрослые воюют, страдают больше не они, даже не те, кто ранен, а именно дети.

Но даже во время оккупации мы оставались детьми, нам хотелось жить и радоваться жизни.

Чтобы случайно не выдать свой английский, я старалась как можно меньше разговаривать, зато как можно больше танцевать. Первые годы это получалось, пока на танцы хватало сил.

День заднем, месяц за месяцем мы выживали. Усиливалось сопротивление фашистам, в ответ усиливались репрессии, участились расстрелы, все меньше продуктов выдавали по карточкам, все больше становилось запретов. Мы, дети, не всегда серьезно воспринимали опасность, смертельную опасность. Не помню, чтобы было очень страшно, когда под стельку моей туфельки вкладывали записку с сообщением, а я часами играла на улице, дожидаясь, когда ее заберет связной. Игра, не больше. Но позже, уже имея собственных мальчиков, я задумалась, каково же было маме, прекрасно понимавшей, какой она подвергает опасности меня! Каково это матери, знающей, что один сын пропал без вести, уйдя на войну (потом брат вернулся, побывав в плену), второй чудом избежал расстрела, но увезен на работу в Германию, а дочь носится по Арнему с записками для бойцов Сопротивления или разыскивает в лесу сбитого английского летчика, рискуя жизнью!

Для нас, детей, участие в Сопротивлении было скорее своеобразной игрой, конечно, мы понимали, что это опасно, но вряд ли осознавали всю серьезность этой «игры». Просто по Арнему носилась компания подростков, выполняющая роль связных. Главным было не раздражать немцев и не казаться взрослее, чтобы не отправили на работы или в лагерь. Так попался при облаве мой брат и чудом выжил на принудительной работе в Германии.

Страшно стало, когда стали расстреливать участников Сопротивления за пущенные под откос поезда, а в городе начались облавы.

Потом ко всему добавился голод, фашисты, разозлившись на забастовки железнодорожников, запретили подвоз продовольствия гражданским лицам. Конечно, мы ходили за продуктами в соседние деревни, меняя вещи на еду, но, во-первых, это было очень опасно, во-вторых, вещей тоже почти не осталось, менять оказалось просто нечего. Я помню свои распухшие от недоедания и малокровия ноги… На таких колодах не потанцуешь, а ведь именно приработок обучением танцам был нашим единственным источником дохода.

Голод зимы 1944 года в Голландии вошел во все учебники по истории, но нам пришлось изучать этот ужас на собственном опыте. Моя худоба оттуда – из голодного 1944-го. Кушать один раз в день похлебку, сваренную из луковиц тюльпанов, а чтобы заглушить чувство голода, лучше побольше спать… Но я нашла еще один способ: приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное, потому ее нужно совсем немного, буквально чуть-чуть, только чтобы не умереть. У меня получилось, мне и по сей день еды нужно чуть-чуть… только чтобы не умереть…

А сейчас не нужно вовсе, потому что после операции у меня просто нет кишечника и жизнь сохраняют лишь инъекции. Представляете человека, которому совсем не нужно садиться за стол, брать в руки вилку или ложку, жевать, глотать?..

Но тогда мой организм настойчиво требовал еды, потому что мне было четырнадцать и я росла. Представляю, какие чувства испытывала мама и тысячи таких же матерей, которые не могли дать своим растущим детям ни крошки, ни ложки супа, ни глотка молока! Тяжело, когда нечего есть самим, но куда страшнее, если нечем накормить детей.

Мама выдержала все, хотя седых волос на ее голове за время оккупации прибавилось. Невозможно не поседеть, когда у тебя на глазах расстреливают брата, кузена и еще знакомых, а сына увозят в Германию. Невозможно не переживать, если ушедшая за продуктами дочь не возвращается длительное время, и это тогда, когда с неба сыплются снаряды, потому что тихий, спокойный до войны Арнем стал местом проведения операции союзников, а немцы оказали сильнейшее сопротивление.

Это действительно был ужасный поход. Посреди зимы нас просто выкинули уже не из домов, а из самого города, немцев мало заботило, куда денутся женщины с детьми без еды и крыши над головой. Наша семья ушла в Вельпе, где стоял большой дедушкин дом. Крыша над головой нашлась, но под этой крышей было холодно и совсем нечего есть. Вот тогда и родилась мысль сходить в безлюдный Арнем за едой.

В нашем арнемском доме остался мешочек с сухариками, который держали на самый крайний случай и в спешке ночных сборов, когда немцы приказали всем горожанам покинуть Арнем немедленно, дав на сборы несколько часов, забыли. Мы запихивали в рюкзаки и чемоданы все, что только могли унести, но довольно быстро поняли, что почти ничего не сможем, потому что все едва держались на ногах от недоедания.

Когда в Вельпе было съедено все, вплоть до луковиц тюльпанов, оставленных зимовать в подвале, мы вдруг вспомнили о тех сухариках, и я уговорила отпустить меня в Арнем. Казалось, ну что опасного в том, что я схожу в пустой город?

Конечно, опасно, очень опасно, даже не только из-за немцев, но и просто из-за одичавших собак и голодных людей. Но хуже всего, что можно было попасть на строительство укреплений, куда немцы сгоняли всех, попавшихся патрулям. Едва ли я выдержала бы работы лопатой… Но главное – я должна принести родным немного еды, которую удалось разыскать!

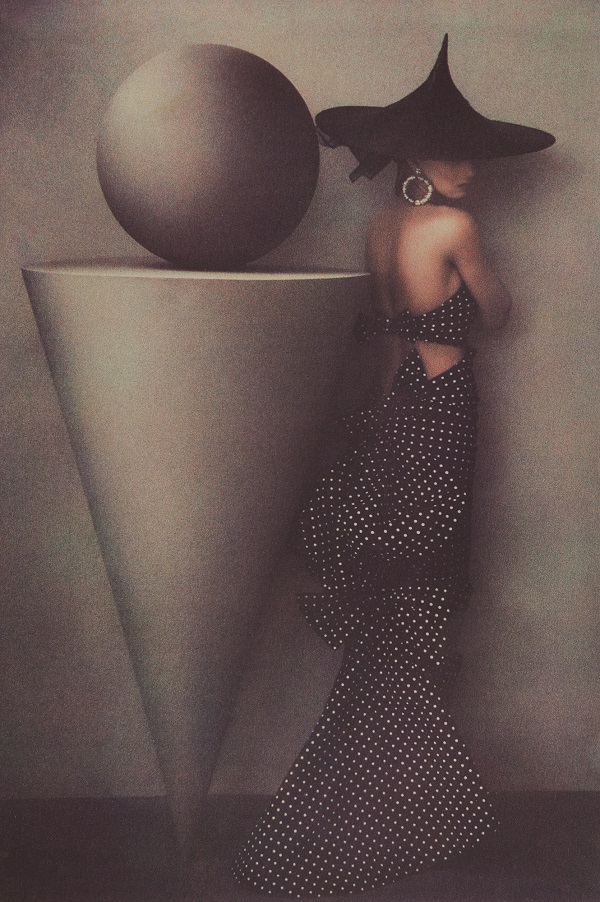

Одри Хепберн

Франция, Шато-де-ля-Бланш-Рейне,

май 1956 г.

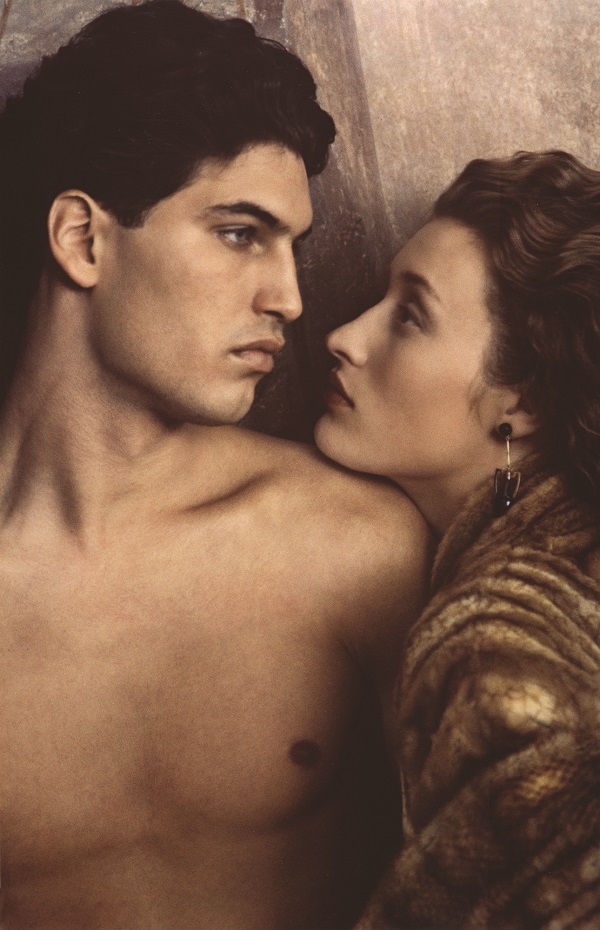

Одри Хепберн

в студии Paramount фотосессия для рекламы фильма

«Забавная мордашка»

апрель 1956 г.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: