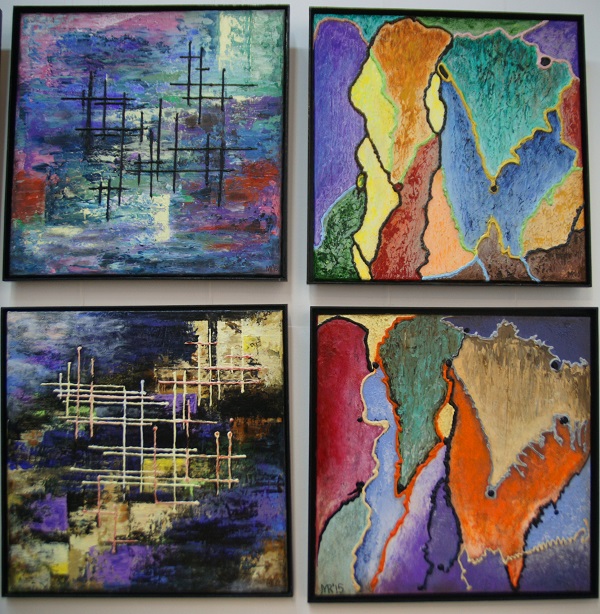

Марина Райкова — физик, дизайнер, художник.

Родилась, живет и работает в Москве. Образование высшее техническое и диплом дизайнера (МГУ).

Член Международного художественного фонда, Творческого Союза профессиональных художников и Союза дизайнеров Москвы.

Пишет картины мастихином в особой авторской технике объемной живописи.

Работы находятся в частных и корпоративных коллекциях в Росии, Франции, Германии ,США и Израиля.

В эти дни работы художника Марины Райковой можно увидеть в ЦДХ на Крымком валу в экспозиции «Ландшафты абстракции» в проекте Михаила Алшибая и Натальи Георгадзе.

Архивы рубрики ‘Персоны’

Художник МАРИНА РАЙКОВА — участник выставки «ЛАНДШАФТЫ АБСТРАКЦИИ» — проект МИХАИЛА АЛШИБАЯ и НАТАЛЬИ ГЕОРГАДЗЕ в ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ХУДОЖНИКА на КРЫМСКОМ ВАЛУ

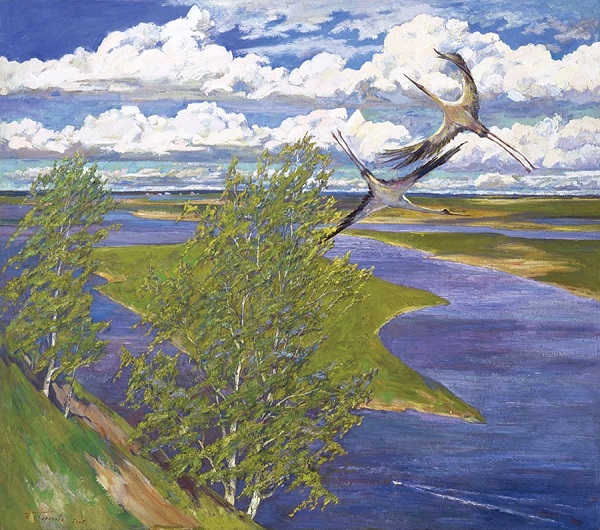

Художник СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ. «ХРОНОС» — монументальное полотно мастера можно увидеть в эти дни в ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ХУДОЖНИКА на КРЫМСКОМ ВАЛУ в экспозиции «ЛАНДШАФТЫ АБСТРАКЦИИ» — проект МИХАИЛА АЛШИБАЯ и НАТАЛЬИ ГЕОРГАДЗЕ

Сергей Куприянов

художник

София Загряжская

искусствовед

у полотна Сергея Куприянова

«Хронос»

ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.

В экспозиции

«Ландшафты абстракции»

«Башня Времени», «Ключ Времени», «Синяя Птица Времени», «Спираль Времени» — абстрактное полотно «Хронос» имеет почти литературную повествовательность. Картина Сергея Куприянова наполнена символами и знаками. Следующие друг за другом, переплетающиеся, они складываются в мозаику-рассказ о явлении самом абстрактном в мире человеческих понятий и самом конкретном одновременно.

Как выразить бесконечность, скоротечность, неумолимую беспристрастность, неизбежность, неопределенность, мудрость, благосклонность и еще множество характеров времени? Сергей Куприянов раскинул 1000 метров холста, и этот размер — часть образа, призван сыграть свою значительную роль в игре воображения. Всю композицию зритель может видеть целиком лишь на расстоянии, а вблизи, — читать истории за историями, составляющие замысловатый сюжет картины, лишь следуя вдоль полотна. Это движение создает почти интерактивную связь зрителя и произведения, вовлекает в действие. Невольно следуя за изображением, зритель перестает быть только созерцателем.

«Хронос» Сергея Куприянова — иллюстрация бесконечности и еще одна попытка разгадать феномен Времени. На протяжении веков философы-мудрецы отталкивались от понятия Времени для осмысления и характеристики мира, его совершенства и несовершенства, его изменчивости и постоянства. Все относительно. И в этой самой популярной теории современности главную роль опять же играет Время.

Для своих абстрактных работ Сергей Куприянов, как философ, выбирает самые значительные темы. Как художник, он, в первую очередь, мастер цвета и композиции. В работе «Хронос» Куприянов — мастер синего цвета. Именно синий символизирует бесконечность, мудрость и тайну. Его «Хронос» по энергетике родственен Вселенной, синей бескрайности, мистической и непостижимой. Но эта вселенская синева наполнена многими смыслами, которые в абстракции Сергея Куприянова выражены знаками-ключами к этим смыслам.

Живописный опыт художника стоит на плечах великих, каждый выбирает себе учителей и единомышленников в истории искусства, следуя собственной художественной интуиции и духовному родству. В своей мастерской Сергей Куприянов в начале беседы о своем творчестве показывает альбомы с картинами Фрэнка Стеллы, видя в геометризме его произведений и пространственно-трехмерных решениях особенную значительность композиций.

Многие работы Сергея Куприянова также трехмерны и создают некоторую декоративность, помогая автору в собственной манере эффектно выразить замысел композиции. Но картина «Хронос», выполненная на полотне, удивительным образом, также имеет эффект трехмерности, благодаря композиционному построению фигур, сплетению форм, парящих в пространстве, в бескрайнем океане Времени, приглашая зрителя к осмыслению его глубины и тайны.

Картину «Хронос» Сергея Куприянова в эти дни можно увидеть в ЦДХ на Крымком валу в экспозиции «Ландшафты абстракции» в проекте Михаила Алшибая и Натальи Георгадзе.

София Загряжская

Арт-Релиз.РФ

Сергей Куприянов

художник

София Загряжская

искусствовед

у полотна Сергея Куприянова

«Хронос»

ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.

В экспозиции

«Ландшафты абстракции»

Сергей Куприянов

художник

София Загряжская

искусствовед

у полотна Сергея Куприянова

«Хронос»

ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.

В экспозиции

«Ландшафты абстракции»

Сергей Куприянов

художник

София Загряжская

искусствовед

у полотна Сергея Куприянова

«Хронос»

ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.

В экспозиции

«Ландшафты абстракции»

В экспозиции

«Ландшафты абстракции»

в ЦДХ

также можно увидеть

работы Сергея Куприянова

«По мотивам работы «Проходящая линия» Василия Кандинского

и «По мотивам Композиции VIII»

Василия Кандинского

«Любимый мною пианист ГЕННАДИЙ КИПКО. Знакомьтесь!» ТАТЬЯНА ОРМАНТ об известном музыканте, композиторе и исполнителе.

Его судьба сложилась прекрасно, иначе и не могло быть! Ведь его мама дала ему имя своего любимого младшего брата, Геночки, как она его называла всегда, погибшего на фронте в восемнадцать лет в первые дни войны, в 41-ом. Они как Ангелы Хранители — наши предки, в них — сила семьи, в нас — продолжение их жизней, и потому успехами нашими мы во многом обязаны им! И имя красивого и тоже очень талантливого, несмотря на юный возраст дяди, хранит и поддерживает пианиста Геннадия Кипко во всех его прекрасных начинаниях. Он родился в творческой семье, мама — актриса, папа — художник, и он и его брат Лева с детства обучались музыке, но музыкантом стал именно Геннадий, благодаря своей маме Любови Дмитриевне, профессионально оценившей его способности и направившей его жизненный путь.

Геннадий Кипко концертировал во многих странах, в Америке, во Франции, в Германии, в Арабских Эмиратах, теперь он живет в Греции со своей любимой красавицей женой-гречанкой. И, конечно, ее сердце, он покорил, в первую очередь, своим исполнением, как и сердца всех женщин, всех возрастов — от юных девушек до дам, которые слушают его игру.

«Мамочка, спасибо, что ты мне дала такую профессию!» — моя тетя Люба делилась со мной своей радостью от благодарных слов сына, и это самое прекрасное, что получают родители в ответ на свою любовь к детям. Любовь и благодарность — вот залог того, что все в жизни сложится прекрасно!

Татьяна Ормант

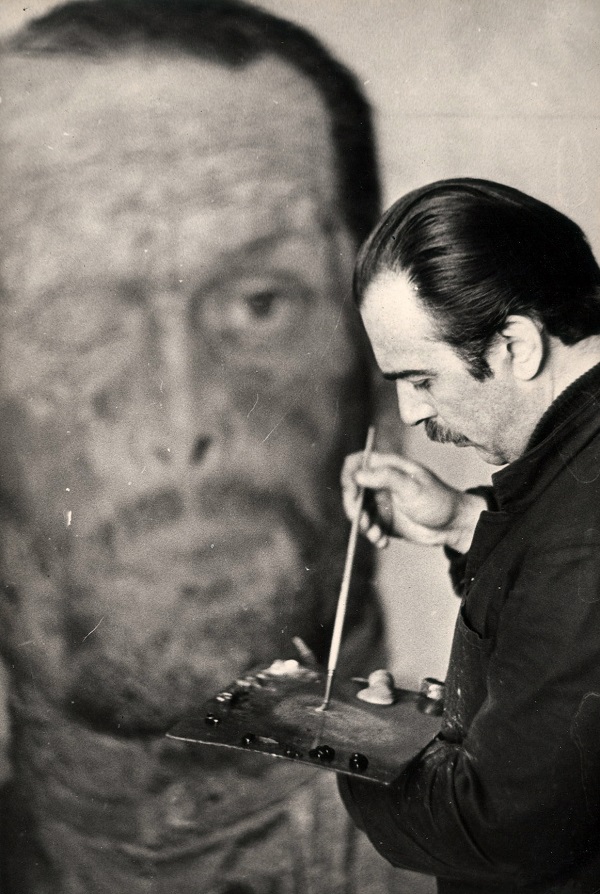

ЙОСЛЕН АРРИОХАС ОРСИНИ (ВЕНЕСУЭЛА). Стихи, живопись, скульптура. «Пройдя через лабиринты философии, метафизики, непростой жизненный и духовный опыт, он остается верным себе, своему «внутреннему» Ребенку-Творцу, который точно знает ответ на «вечные» вопросы: «кто я?», «быть или не быть?», «что там за гранью этого мира?»… О художнике МАРИЯ СТАВРОВА.

ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК…

Есть человек – Йослен Арриохас Орсини – очень необычный человек, как, впрочем, и все мы, но также, как есть разные языки мира, а есть язык русского поэта Велимира Хлебникова, существует его, Йослена Арриохаса Орсини, свой «особый язык» — абсолютно различимый и прямой — будь то картина, скульптура или маленький, но очень точный стих, посредством которого он отвечает – нет, не ЗА нас, а ВМЕСТЕ с нами, обитателями Земли, на волнующие нас вопросы, главным из которых по-прежнему остается вопрос нашей человеческой идентичности: кто мы, откуда пришли и куда идем, что нас объединяет, а что разъединяет, откуда берется одиночество и в чем секрет счастья?.. Те самые «простые непростые» вопросы, на которые пытались ответить во все времена мыслители, художники, ученые, да и просто «обычные» люди всей своей жизнью, но которые и по сей день не сменили своего статуса вопроса.

Я не знаю, насколько Йослен дает ключ к этому замку, но относя нас к тому времени, когда мы — все люди, были по ту сторону заветной двери (о чем наша душа, безусловно «помнит», иначе, зачем бы нам было искать этот утраченный когда-то ключ?), он подсказывает, как в детской игре, где «тепло», а где «холодно», пробуждая в нашей душе то самое истинное знание, которое есть в каждом. И отправляет нас вовсе не за тридевять земель, в тридесятое царство искать «то, не знаю что», а совсем близко – к нашему, каждого человека лично, детству (ведь уже никто, кроме разве самых закоренелых скептиков, не сомневается, что ребенок – т.е. все мы – приходит сюда с этим «СЕКРЕТОМ» — сокровенным знанием) и к нашему общему детству – всего Человечества, когда все мы были еще по-настоящему Единым Целым и все были Богом. Это – первый ключ.

Второй ключ и вовсе лежит на поверхности — стоит лишь просто услышать и постараться уловить душой язык ручья, листьев, птиц… всей Природы. У народов Севера России есть поверье, что «самое главное в жизни — это дойти до дерева и коснуться рукой травы…».

А вот и третий ключ, который до сих пор бережно хранят – увы, уже не столь многочисленные, потомки коренного населения планеты. Простая мудрость их мировосприятия, да и просто жизни в гармоничном единстве со Вселенной ближе всего подходит к истинной Природе Человека. Вот всего лишь отрывок из письма вождя индейского племени Дуанов президенту Соединенных Штатов 1854 года, который как нельзя лучше это демонстрирует: «Президент в Вашингтоне посылает нам весть, что он хочет купить нашу землю. Но разве можно купить или продать небо? Тепло земли? Эта мысль нам чужда. Если мы не владеем свежим воздухом и искрящейся водой, как же можно их купить? Каждая частица Земли священна для моего народа. Каждая блестящая сосновая иголка, каждый песчаный берег, каждый туман в темном лесу, каждая лужайка, каждое жужжащее насекомое. Все они святы в памяти и опыте моего народа. Мы знаем сок деревьев как кровь, текущую в наших жилах. Мы — часть Земли, а она часть нас. Пахучие цветы — наши сестры. Медведь, олень, великий орел — все они наши братья. Каменистые перевалы, нектар лужаек, тепло тела пони и человек — все они принадлежат одной семье. Искрящаяся вода, текущая в ручьях и реках, не просто вода, но кровь наших предков. Если мы продадим вам землю, помните, что она священна. Каждое призрачное отражение в чистых водах озер рассказывает о событиях и воспоминаниях в жизни нашего народа. Журчание воды — это голос отца моего отца…»

Еще одно направление поиска пути возвращения Человека к своим корням – это богатейший опыт, переживаемый в наше время народом Венесуэлы: возрождение Человеческого начала через самоидентификацию народа и осознание своего истинного богатства, которое есть ОН САМ, подавляемое в нем веками рабства. Начало этому процессу положил Освободитель Симон Боливар, эстафету которого с честью принял воистину большой гуманист нашего времени Команданте Уго Чавес. Семена их Любви и Преданности своему народу дали в сердцах простых людей такие всходы, что уже никакие «бури» не смогут их уничтожить. Народ, обретший свою идентичность – есть истинный Творец своей судьбы, вслед за Команданте говорит Йослен своим живым языком красок в серии картин «Боливарианская революция, расширение Флага Венесуэлы» и своих замечательных поэмах, посвященных ее народу и этим двум великим лидерам, каждый из которых в свое время круто изменил судьбу целого Континента.

Можно было бы и дальше продолжить говорить о ключах-подсказках, которыми делится Йослен в своих произведениях, но я уверена, что каждый из нас, прикоснувшись к его творчеству в поисках ответа на «свой» вопрос, получит главную подсказку — обнаружив, что ЕГО вопрос не такой уж «личный»…

Мария Ставрова.

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

ЙОСЛЕН АРРИОХАС ОРСИНИ – художник, скульптор, поэт (ВЕНЕСУЭЛА).

Родился 23 мая 1953 года в городе Эль Тигре – штат Ансоатеги, Венесуэла.

Высшее образование получил в Центральном Университете Венесуэлы (факультет философии). Учился живописи в Национальной Художественной Академии в Каракасе. Много времени посвятил самообразованию.

С раннего возраста ощутил в себе способности к живописи и творчеству. К нему рано пришло осознание особой роли искусства в развитии личности и всего человечества в целом, что послужило началом процесса духовного поиска длинною в жизнь. На этом пути было изучение мирового искусства и истории, глубочайший интерес к культуре коренного населения Венесуэлы и всей Латинской Америки, его быту, вековым традициям, сокровенным знаниям о Вселенной, бережно передаваемым из поколения в поколение, его простодушию и жизни в гармонии с природой, что в дальнейшем нашло воплощение в творчестве автора – скульптуре, поэзии, живописи, литературе. Ощущение причастности не только к истории своего народа, но и ко всему человеческому сообществу — его непростому пути, бесконечному «хождению по кругу» в поисках истины, своих подлинных истоков, его растущей разобщенности и глобальной неуверенности в своем будущем, нашло отражение в простоте и глубоком христианском гуманизме работ Йослена, ставшим их истинной и нерушимой матрицей — той сутью, которая абсолютно выходит за рамки выбираемого автором на том или ином этапе художественного стиля, направления, техники, материала и т.д. Пройдя через лабиринты философии, метафизики, непростой жизненный и духовный опыт, он остается верным себе, своему «внутреннему» Ребенку-Творцу, который точно знает ответ на «вечные» вопросы: «кто я?», «быть или не быть?», «что там за гранью этого мира?» и делится этим знанием щедро, как это делают дети, демонстрируя зрителю в своих картинах тот новый и такой желанный мир, где все истинно – знание, любовь, сама жизнь — без страдания, потому что этот путь уже пройден, где «все есть все» и нет «разделения на …», а есть только бесконечный и радостный процесс Созидания.

ВЕТКОЙ

Веткой

Коричного дерева

Измеряется стопа

И выводится ее силуэт

Чем измеряется душа?

Йослен Арриохас Орсини, 2013

СЕКРЕТ

Поймай

Дождь

И преврати его

В шкатулку

С реликвиями

Береги

В ней

Все свои

Секреты

Спрячь ее

В самой глубине

Твоей любви

И увидишь

Как растут

Самые красивые

В лесу

Деревья.

Йослен Арриохас Орсини

Валенсия 04-2013

УЛОВКА СМЕРТИ

Театральное действие

Смерть

Выдумала время

Чтобы стать вечной

Любовь

Есть жизнь

Когда ты разобьешь

Иллюзию

О стену

Ты увидишь

Как смерть

Падает

Разлетаясь на куски

Но если ты не видишь

Ее падения

Не обманывай себя:

Ты все еще мертв.

Йослен Арриохас Орсини, 2013

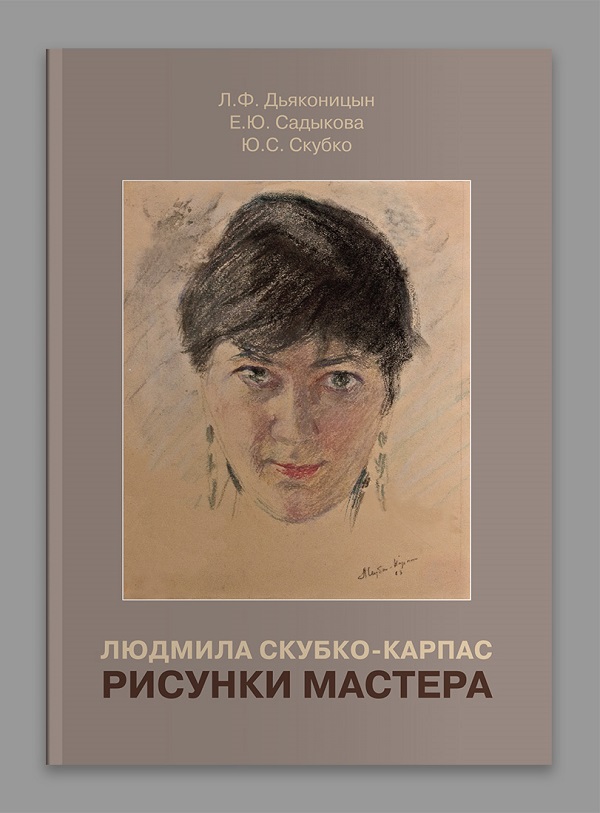

«ЛЮДМИЛА СКУБКО-КАРПАС. РИСУНКИ МАСТЕРА». Презентация альбома в «ОТКРЫТОМ КЛУБЕ» на СПИРИДОНОВКЕ. Куратор ЕЛЕНА САДЫКОВА.

Презентация нового художественного альбома «Людмила Скубко-Карпас. Рисунки мастера» состоялась в «Открытом клубе» на Спиридоновке – излюбленном месте встреч творческой интеллигенции и коллекционеров, расположенном в историческом центре Москвы, в двух шагах от Патриарших прудов. Основатель клуба Вадим Гинзбург – покровитель ярких мастеров и некоммерческих проектов, вносящих новое слово в современный мир искусства. Подготовленный к печати легендарным художником и дизайнером Юрой Попковым, альбом впервые представил неизвестные до того широкой публике графические работы Людмилы Львовны Скубко-Карпас (1923-2012). Вступление к альбому написала главный редактор газеты «Новости МСХ» Радослава Конечна. Авторы альбома Лев Дьяконицын, Елена Садыкова и Юрий Скубко с разных позиций осветили важную часть творческого наследия мастера. В статье «Хранитель культуры рисунка Людмила Скубко-Карпас» Лев Федорович Дьяконицын подчеркнул связь мастера «камерного звучания» с современной ей художественной жизнью. «В рисунках Людмилы Скубко-Карпас нет замученности, штудийности, зато есть всегда живость, открытость, смелость рисунка. Даже в маленьких кроках, быстрых зарисовках с натуры, мастер схватывала опорные знаки натуры и драматургию характера». Автор следующей статьи, Елена Юрьевна Садыкова, характеризует Людмилу Скубко-Карпас как «тонкого свидетеля эпохи». В статье прослеживается связь детских портретов работы мастера с детскими сюжетами, созданными в предыдущие времена «Удивительным образом, через века, невидимая нить связывает образы, родившиеся в далекую эпоху Возрождения и в советское время. Живость и непосредственность натуры, искренность, глубина характера», — вот какие черты присущи рисункам Л. Скубко-Карпас по словам Е.Ю. Садыковой. Завершает альбом статья «Детвора с арбатского двора. Штрихи биографии художника». Ее автор Юрий Сергеевич Карпас, старший сын Людмилы Львовны, живо представил семейную картину, обрисовав основные этапы биографии мастера. Людмила Львовна прожила долгий и насыщенный путь в искусстве. Закончив Суриковский институт (1952), вступила в Московский союз художников в 1957 году. Жизнь Людмилы Львовны связана со Старым Арбатом, городком художников на Верхней Масловке, дачей в приокской деревне Соколова Пустынь и Парижем, где она прожила семь лет в нелёгкие 1990-е.

Презентация альбома сопровождалась художественной выставкой. В двух залах экспонировали живопись и пастели разных лет. Удивительные по чистоте звучания карандашные зарисовки привлекали зрителей особенно сильно. На вечере, прошедшем в теплой атмосфере, выступили авторы альбома и близкие друзья Людмилы Львовны Скубко-Карпас. Особым подарком стало выступление почетного члена Российской академии художеств, первого заместителя директора Музея Востока Татьяны Христофоровны Метаксы. В нем прозвучала связь времен.

Куратор проекта Елена Садыкова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ», ФОНД ГЕЛИЯ КОРЖЕВА представляют круглый стол «ПОРТРЕТ… ПОРТРЕТ?.. ПОРТРЕТ!» на выставке «ВОЙНА И МИР» 26 сентября 2015 года в 18.00. Выставочный зал КОЛОРИТ на Малой Дмитровке (24/2) Вход свободный. Руководитель проекта художник МАРГАРИТА СЮРИНА.

26 сентября 2015 года в 18.00

Выставочный зал Колорит на Малой Дмитровке (24/2)

Вход свободный.

Презентацию Фонда Гелия Коржева проведет Марина Арабчикова.

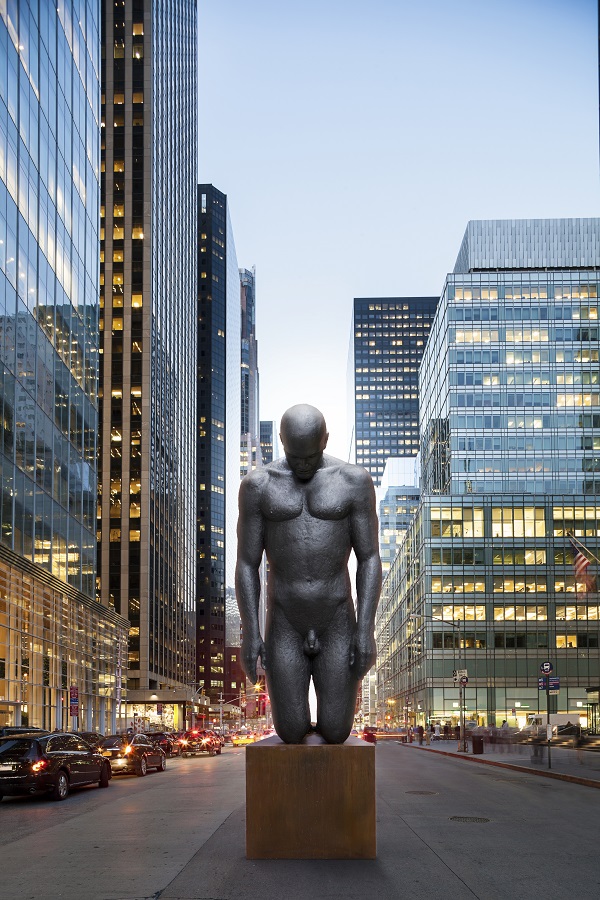

Она расскажет о творчестве выдающегося отечественного живописца Гелия Михайловича Коржева, о династии Коржевых-Чувелевых, о творчестве скульптора Ивана Коржева.

Скульптор Иван Коржев — один из самых заметных авторов пятой выставки «Портртет Российской словесности». Он присоединился в этом сезоне к проекту и сразу же потряс воображение зрителей и коллег-участников глубиной замыслов своих произведений, их монументальностью. Его Максимилиан Волошин возвышается над всеми скульптурными композициями и картинами как монумент, особенно в масштабах зала. И этот огромный человек, изображенный Иваном Коржевым в крестьянской одежде и босым, в этой выставке олицетворяет миротворчество и гуманизм. Из известных фактов его биографии в свете названия экспозиции «Война и мир» вспоминаются не столько поэтические, но его миролюбивая идеология. В годы Гражданской войны поэт отказался от военной службы, и активно пытался умерить вражду своих соотечественников, разделенных на красных и белых. Его письмо, направленное в защиту арестованного белыми Осипа Мандельштама, спасло тому жизнь, в тот момент.

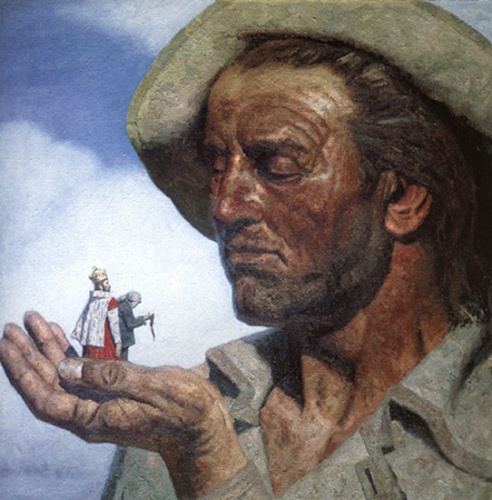

Следующая работа, приковывающая внимание входящих в зал — композиция Ивана Коржева «Возвращение блудного сына». Выразительная, эмоциональная скульптура лаконична по характеру изображения, и эта особенность еще более усиливает ее духовное напряжение, внутреннее состояние героев, запечатленных в ситуации, наиболее известной по картине Рембрандта. И в этой общности мастеров, обращенных к общей теме и, тем самым, как бы принимающих эстафету во времени, видится не только связь художников разных эпох, но и еще непрерывность духовной связи поколений – притча о блудном сыне, приводимая в Евангелии от Луки, уже на протяжении многих веков олицетворяет любовь и всепрощение как и все проповеди Христа.

Эту же связующую нить мы видим в станковой скульптуре «Понтий Пилат». Прошедшее со времен известных событий можно назвать историей, вечностью, а тема — жива и рано или поздно встает и перед нами — выбор, дилемма, обнажающая суть, трагедия «момента истины». Изображение Пилата вызывает понятные чувства, разрывающие однажды душу каждого.

София Загряжская

Арт-Релиз.РФ

Об этих и о других работах скульптора Ивана Коржева в эту субботу расскажет Марина Арабчикова, представляющая Фонд Гелия Коржева.

26 сентября 2015 года в ВЗ «Колорит» на Малой Дмитровке 24/2

Вход свободный.

Фотографии для публикации предоставлены Мариной Арабчиковой, Фонд Гелия Коржева.

ОЛЕГ ПЕРЕСЫПКИН. Советский, российский дипломат. На этой неделе (12 августа 2015 года) ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ будет отмечать день рождения одного из выдающихся дипломатов современности посла СССР и РФ в ряде арабских стран ОЛЕГА ГЕРАСИМОВИЧА ПЕРЕСЫПКИНА.

Олег Пересыпкин

профессор Дипломатической академии МИД РФ, заслуженный работник дипломатической службы России. Работал на дипломатических должностях в Северном Йемене, Ираке, Южном Йемене. Посол в Йеменской Арабской Республике (1980-1984), посол в Ливии (1984—1986), с 1986 по 1993 год – ректор Дипломатической академии и член коллегии МИД СССР, посол в Ливане (1996—2000). Автор более 20 книг и многочисленных научных и публицистических статей, в том числе «10 000 км по Месопотамии», «Иракская нефть», «Йеменская революция 1962—1975 гг. Проблемы и суждения», «На ближневосточных перекрестках», «Восточные узоры» и др.

София Загряжская, искусствовед: Свою жизнь он посвящает служению Отечеству на важнейшем государственном поприще — в дипломатии. Престиж этой профессии всегда был высок, но в современном мире — особенно. И сегодня искусство дипломатии опирается именно на таких своих представителей, прошедших замечательную школу, обладающих бесценным опытом и знаниями. К Олегу Герасимовичу Пересыпкину обращаются за консультацией и комментариями по самым острым вопросам происходящих на Востоке событий, за сведениями по древней и современной истории обычаев, традиций и законов восточных стран, его мнение авторитетно для специалистов, журналистов, общественности и самой широкой публики.

Он и родился в самом сердце Востока, в Баку. Изучение истории, культуры и искусства тех стран, где довелось работать — его призвание с юных лет. Первым выбором был Московский Институт Востоковедения, самые лучшие студенты которого после закрытия института в 1954 году были переведены в МГИМО. Так профессия сама нашла Олега Герасимовича, и в этом знаке судьбы видится особенное предназначение его личности и высокого профессионализма. Безупречный интеллигент, интеллектуал, эстет, он, в первую очередь, добросердечный человек, поддерживающий, как общественный деятель многие проекты, направленные на созидание, просветительство, гуманитарное сотрудничество.

Его лекции — особенный опыт для слушателей. Прекрасный рассказчик, владеющий вниманием аудиторий, Олег Герасимович написал более двадцати книг по истории и этнографии, в которых дальние страны, экзотические для нас до сих пор, предстают удивительными открытиями даже для их коренных жителей.

Олег Пересыпкин — видный общественный деятель, член правления Московского союза общества дружбы с зарубежными странами, института, который на общественном уровне помогает проведению основной политики МИДа.

«Имидж страны складывается по крупицам», — считает Олег Герасимович, — «каждый человек влияет на имидж». В этом смысле его влияние безусловно — исходящая уверенность, направленность на позитив, внушающая доверие и признание, обеспечивающая успех — в его характере. Общение с ним с его стороны отличается особенным стремлением к пониманию собеседника и тактом — профессиональная черта, неизменная и в повседневной жизни.

Статный, благодаря осанке, кажущийся еще выше, с проникновенным взглядом и прекрасной улыбкой, Олег Герасимович Пересыпкин еще и просто очень красивый человек.

С.Загряжская

искусствовед

член Московского отделения союза художников Академии Народного искусства

Олег Пересыпкин

профессор Дипломатической академии МИД РФ, заслуженный работник дипломатической службы России. Работал на дипломатических должностях в Северном Йемене, Ираке, Южном Йемене. Посол в Йеменской Арабской Республике (1980-1984), посол в Ливии (1984—1986), с 1986 по 1993 год – ректор Дипломатической академии и член коллегии МИД СССР, посол в Ливане (1996—2000). Автор более 20 книг и многочисленных научных и публицистических статей, в том числе «10 000 км по Месопотамии», «Иракская нефть», «Йеменская революция 1962—1975 гг. Проблемы и суждения», «На ближневосточных перекрестках», «Восточные узоры» и др.

Олег Герасимович Пересыпкин

советский, российский дипломат

БИОГРАФИЯ

Родился 12 августа 1935 года в Баку.

Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО) в 1959 году. Доктор исторических наук (1981), кандидат экономических наук, профессор.

1959—1963 гг. — сотрудник миссии СССР в Северном Йемене (с 1962 — ЙАР).

1963—1965 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

1965—1969 гг. — сотрудник посольства СССР в Ираке.

1969—1971 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

1971—1975 гг. — советник посольства СССР в НДРЙ.

1975—1980 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

1980—1984 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в ЙАР.

1984—1986 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ливии.

1986—1993 гг. — ректор Дипломатической академии МИД СССР.

1996—1999 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол России в Ливане.

Член Союза журналистов СССР (1964), Союза писателей СССР (1982). Член-корреспондент Академии российской словесности. Академик Международной академии информатизации. Председатель Российского общества дружбы, делового и культурного сотрудничества с Ливаном. Председатель Императорского православного палестинского общества (1989—2001).

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

Орден Дружбы народов.

Медаль «Ветеран труда».

Орден св. Даниила Московского 3-й степени.

Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2000).

ПУБЛИКАЦИИ

«В горах Южной Аравии» — М., 1963 (в соавторстве).

«Иракская нефть» — М., 1969.

«Йеменская революция 1962—1975 гг.: Проблемы и суждения» — М., 1979.

«На ближневосточных перекрестках» — М., 1979 (1-е издание), 1983 (2-е издание).

«Восточные узоры» — М., 1984.

«Из дальних странствий возвратясь…» — М., 2010 (ISBN 978-5-478-01311-0).

Олег Пересыпкин

профессор Дипломатической академии МИД РФ, заслуженный работник дипломатической службы России. Работал на дипломатических должностях в Северном Йемене, Ираке, Южном Йемене. Посол в Йеменской Арабской Республике (1980-1984), посол в Ливии (1984—1986), с 1986 по 1993 год – ректор Дипломатической академии и член коллегии МИД СССР, посол в Ливане (1996—2000). Автор более 20 книг и многочисленных научных и публицистических статей, в том числе «10 000 км по Месопотамии», «Иракская нефть», «Йеменская революция 1962—1975 гг. Проблемы и суждения», «На ближневосточных перекрестках», «Восточные узоры» и др.

ТАТЬЯНА ГОРЕЛОВА. Участник проект «ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ» в Доме-музее МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ.

Родилась в Москве 6 октября 1948 года.

С 1968 г. по 1974 г. училась в МГХИ им В.И. Сурикова у заслуженного художника России профессора В.Н. Гаврилова. Защитила диплом (серия картин «Моя Москва»), под руководством народного художника СССР, академика, профессора Д.К. Мочальского.

В 1976 году вступила в Союз Художников СССР.

Является членом СХР, МСХ, ТСХ, МХФ, Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

Награждена дипломами:

2007 – Российской Академии художеств.

2007 – Нормандия (Франция)

2005 – Медалью Союза Художников России

2002-2003 – Награждена почетными грамотами МОСХ

1988 – В.К. Бялыницкого-Бируля (Белоруссия)

1988 – Эрмуполис (о.Сирос, Греция)

1977 – Медалью Министерства культуры РСФСР

1969 – Диплом Министерства Культуры РСФСР

С 1968 года участник московских, молодежных, региональных, всесоюзных, международных и персональных выставок.

Произведения находятся в музеях, галереях, частных коллекциях России, стран СНГ, Греции, Франции, Австрии и США.

Живет и работает в Москве.

Участница выставочного проекта «ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА А.П. КИБАЛЬНИКОВА» 2012-2013 г. (Москва, Саратов).

В 2012 году награждена Серебряной медалью Творческого союза художников России.

Татьяна Горелова участница выставочного проекта «ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ» — 2014.

В 2014 году награждена Золотой медалью Творческого союза художников России за вклад в отечественную культуру.

Татьяна Горелова участница выставочного проекта «ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ» — 2015

САЛАВАТ ВАХИТОВ. О своем проекте «ВОСКРЕСЕНИЕ», о том, что есть ИСТИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ и о будущем фильме «ИСТОРИЯ ЗАБЛУДШЕЙ ОВЕЧКИ».

В разделе «ссылки» можно перейти на страницу planeta.ru, чтобы поддержать проект Салавата Вахитова.

Сценарий фильма «История заблудшей овечки» был написан еще в 2011 году и летом 2012 года вошел в шорт-лист последнего тура в Фонде кино как дебютный фильм на социально значимую тему. Но в тот раз картина не получила финансирование. «Я не буду сейчас осуждать чиновников за то, что они зарубили мой проект, — говорит сценарист режиссер Салават Вахитов, — но благодаря этой войне с бюрократами я каждый день менялся сам, а вместе со мной менялся и мой сценарий, менялось мое отношение к фильму и к жизни».

Итак, — Что есть истинная реальность?

О своем проекте рассказывает автор будущего фильма

Салават Вахитов режиссер, сценарист: В моей голове фильм уже создан и кто-то постоянно там крутит эту самую пленку. Теперь настало время снять и показать эту картину всем: не могу же я один все время смотреть один и тот же фильм. Недавно в разговоре с Арменом Борисовичем Джигарханяном я осознал главное: для настоящего художника мир, который он создает, и есть его личная реальность — я бы назвал ее созидательной.

Вот именно поэтому я здесь, мои друзья! Я прошу вас стать соучастниками и создателями этой созидательной реальности в рамках нашего небольшого фильма «История заблудшей овечки» на библейскую тему.

Этот фильм — только начало большого кинопроекта «Воскресение». А сейчас стоит задача создать наше с вами НАРОДНОЕ КИНО с участием любимых НАРОДНЫХ артистов — Армена Борисовича Джигарханяна и Петра Николаевича Мамонова; создать короткометражную кинокартину «История заблудшей овечки». Скажу искренне: я всем сердцем люблю и Армена Борисовича, и Петра Николаевича, и именно благодаря их поддержке я выжил и теперь готов приступить к съемкам. Они буду проходить в самой глубинке Республики Башкортостан — в Гафурийском районе среди гор и горных рек, около монастыря и святого источника, где являлась сама Богоматерь…

«История заблудшей овечки» — это всем известный библейский сюжет, пересказанный средствами кинематографа, который действительно станет народным кино. Я верю, что мы все вместе соберем средства, и каждый станет со-Творцом нашего народного фильма!

Как режиссер, могу сказать одно: я бьюсь с этой картиной долгих четыре года, и все, кто меня знает лично, постоянно помогают мне идти выбранной дорогой. И я благодарен каждому!

Теперь настал тот момент, когда я созрел и готов приступить к съемкам фильма. Каждый знает, что для этого нужны средства. Именно поэтому я обращаюсь за помощью и поддержкой к вам, пока еще незнакомым мне людям. Теперь у нас появилась возможность познакомиться и вместе сделать хорошее дело — СНЯТЬ ХОРОШЕЕ КИНО!

P.S.

Несколько слов о моем фильме «Воскресение».

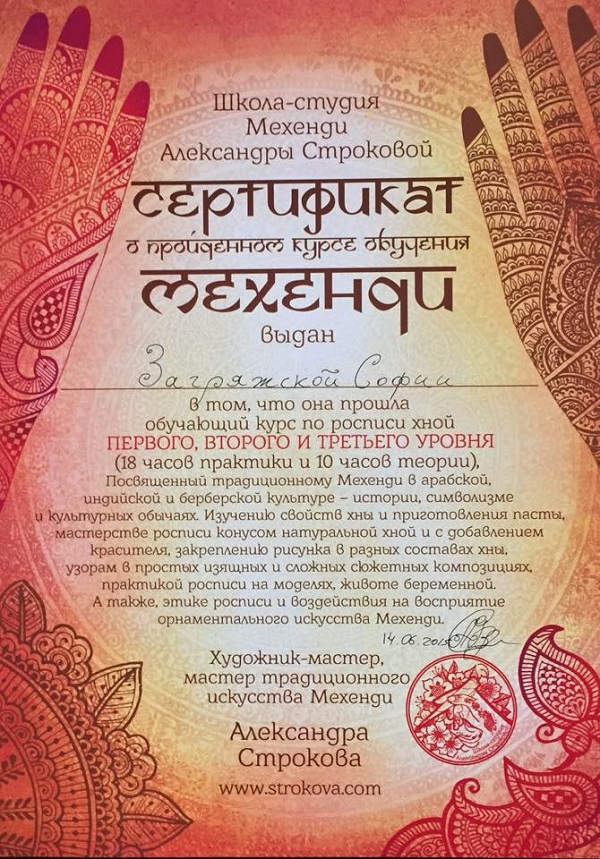

КЬЮЭЛЬ НАМО. Искусство МЕХЕНДИ. Семинары по древнему искусству росписи хной.

Эти выходные для меня стали незабываемыми.

Семинары по мехенди с прекрасным Мастером Кьюэль Намо подарили мне новую грань жизни, и даже новое ощущение реальности. Ее искусство — не только обучает созданию красивых узоров на теле, но и преображают сознание, дают новое видение. Росписи на теле требуют особой концентрации. Чтобы линия получилась плавной, изящной, ум должен быть спокоен и безмятежен, а главное сосредоточен на настоящем моменте. Мехенди сродни медитации для ума и «йоги для руки». В этом заключена еще одна сторона древнего искусства — обретение гармоничного состояния души и чистого сознания.

Кьюэль Намо восемь лет постигала традиции мехенди, прежде, чем построить свою систему практики, основанную на древних традициях. Ее опыт в этом направлении поразил даже многих искусниц в Индии, где до сих пор навыки передаются из поколения в поколение мастеров от матерей к дочерям. Зародившись, как принято считать, на арабском востоке, мастерство мехенди много веков назад распространилось в Индии и в большинстве североафриканских стран. Нет определенной сложившейся школы. Но есть особенная устоявшаяся система символов, которой придерживаются мастера.

Мехенди делают облик женщины еще более притягательным, таинственным. В них зашифрованы счастливые пожелания, талисманы, обереги. Рисунки хной, как правило, наносят на тело перед свадьбой, праздниками и в других особенных случаях.

Занятия Кьюэль Намо учат не только мастерству мехенди, но и созданию полного образа прекрасной красавицы, притягательность которой исходит изнутри. Кьюэль Намо говорит, что у нее нет секретов. Она, как настоящий Мастер, готова щедро делиться всеми сакральными знаниями, которые получила сама в познании этого искусства.

Кьюэль Намо я знаю не первый год, и меня всегда поражал ее целостный законченный образ. И я была счастлива приобщиться к тем истокам, из которых черпает вдохновение Кьюэль Намо для создания себя.

София Загряжская

Для АРТ-РЕЛИЗ.РФ

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: