Икона Богоматерь Владимирская. Начало 12 века. Византия. Дерево, паволока, левкас, темпера. 100х70

Икона Богоматерь Великая Панагия. Первая треть 13 века, из Спасского монастыря в Ярославле. Дерево, паволока, левкас, темпера. 193,2х120,5

Икона Дмитрий Солунский, около 1113 г., Из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, мозаика, 222х129

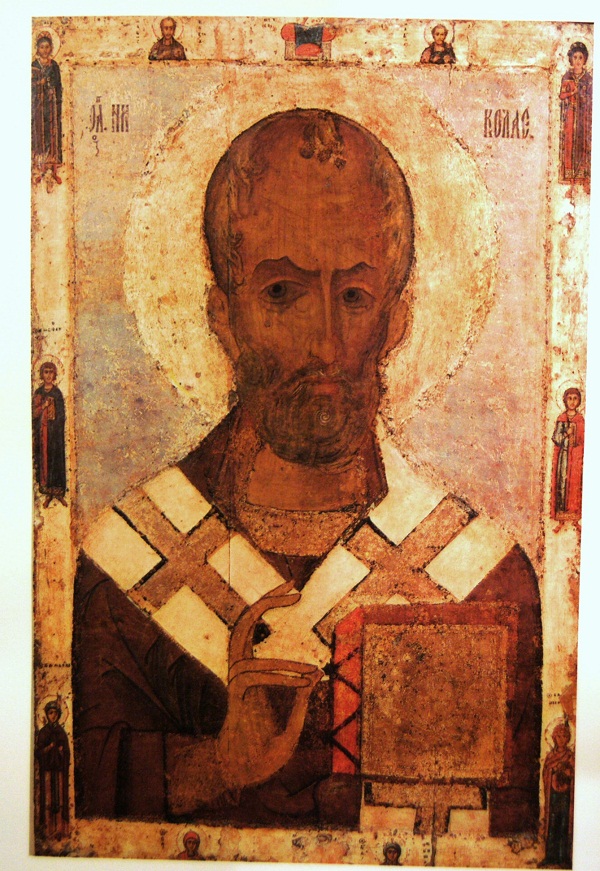

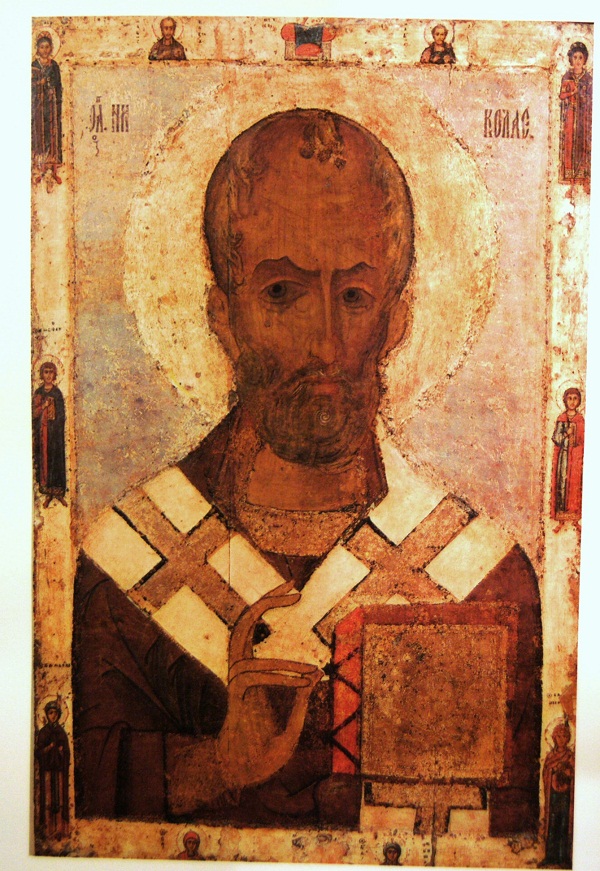

Икона Никола. Начало 13 века. Новгород, дерево, паволока, левкас, темпера. 145х94

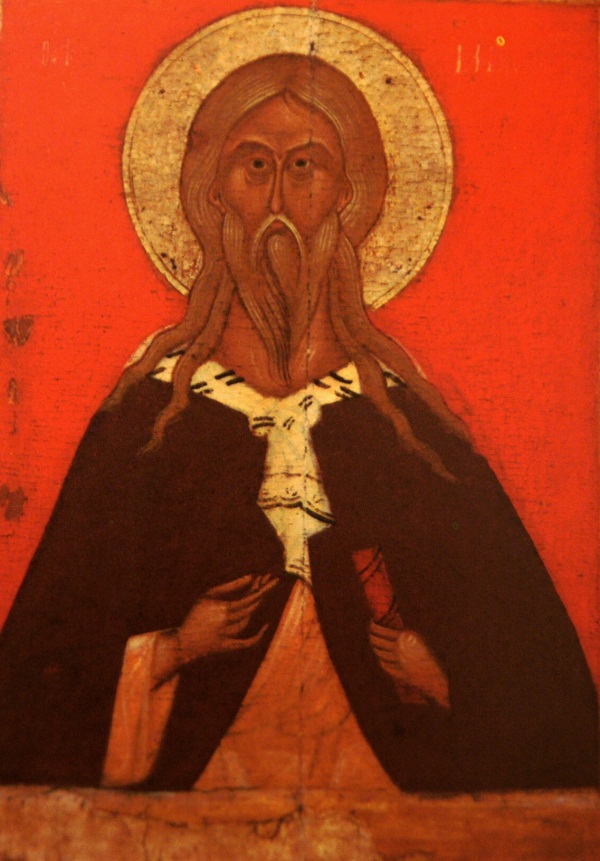

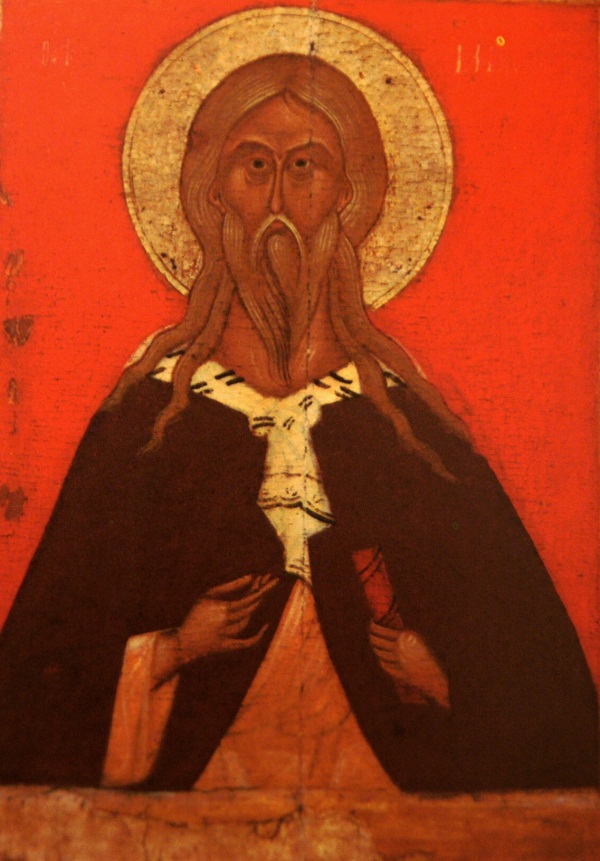

Икона Илья Пророк. 15 век. Новгород. Дерево, паволока, левкас, темпера. 75х57

Икона Чудо о Флоре и Лавре. Конец 15 века. Новгород. Дерево, паволока, левкас, темпера. 47х37

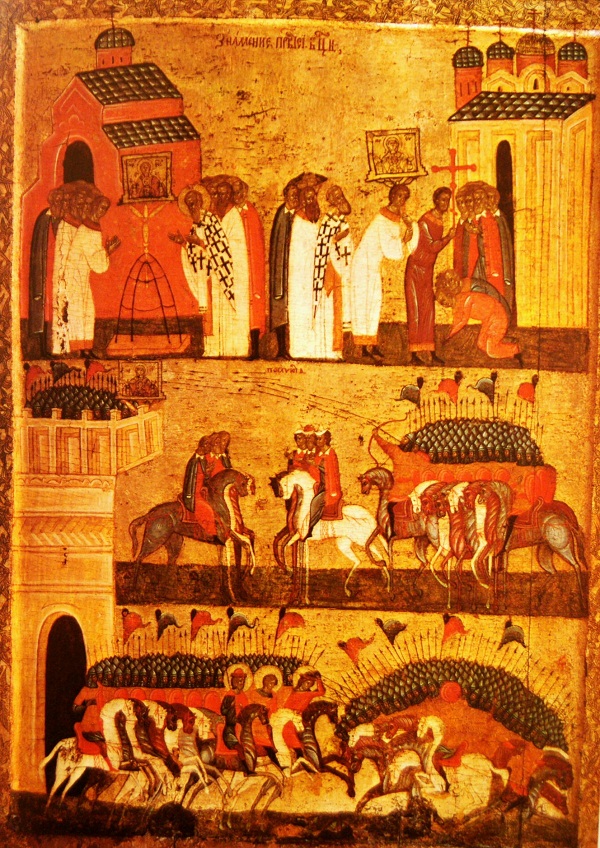

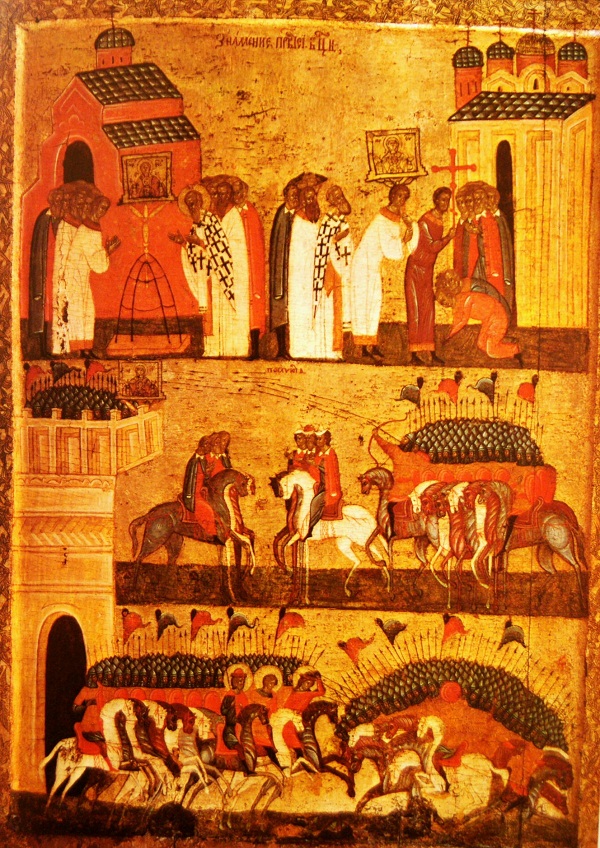

Икона Битва новгородцев с суздальцами. Середина 15 века. Новгород. Дерево, паволока, левкас, темпера. 133х90

Икона Три святителя и Параскева Пятница. 15 век. Псков. Дерево, паволока, левкас, темпера. 147х134

Икона Борис и Глеб с житием. Вторая половина 14 века. Дерево, паволока, левкас, темпера. 134х89 Из церкви Бориса и Глеба в Запрудах в Коломне

Икона Феофан Грек. Богоматерь Донская. 1390 г. Дерево, паволока, левкас, темпера, 86х67

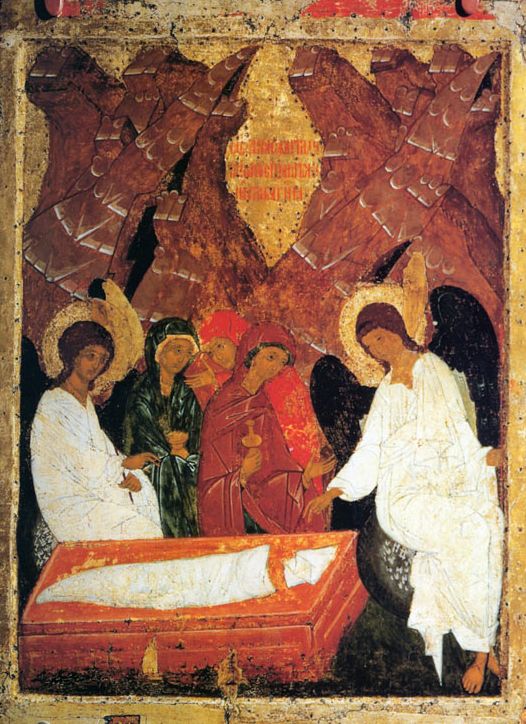

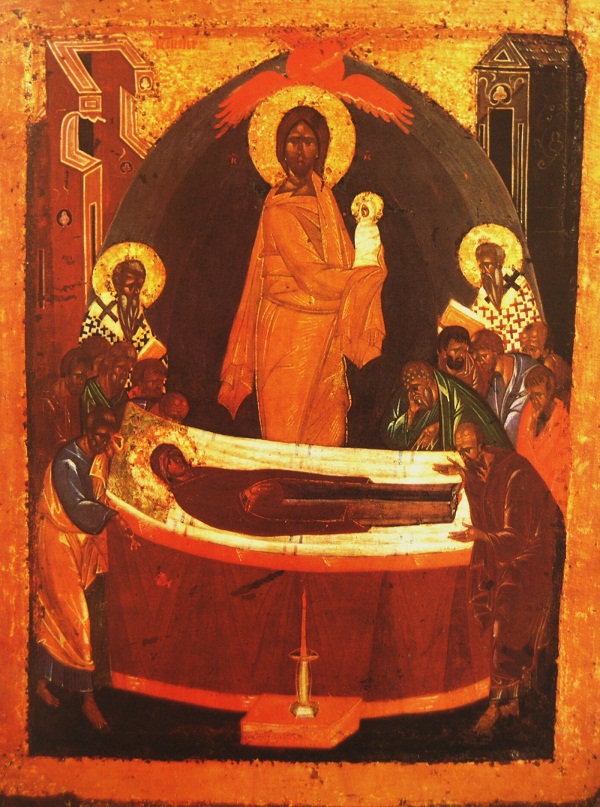

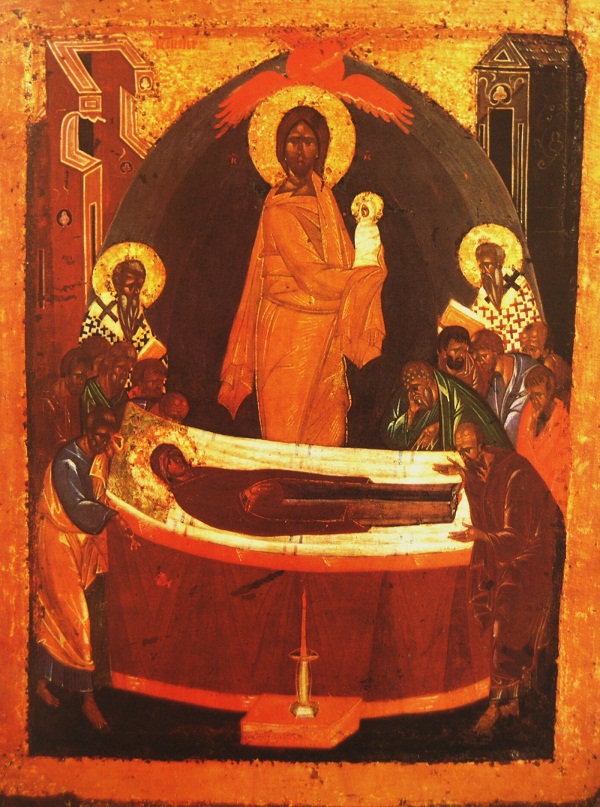

Икона Успение. (Оборот иконы Богоматерь Донская) 1390-ые г. Дерево, паволока, левкас, темпера.

.Икона Андрей Рублев. Архангел Михаил. Из деисусного чина. Начало 15 века. Дерево, паволока, левкас, темпера. 158х108. Поступила в 1929 г из Центральных государственных реставрационных мастерских

.Икона Андрей Рублев. Апостол Павел из деисусного чина. Начало 15 века. Дерево, паволока, левкас, темпера. 160х109. Поступила в 1929 г. из Центральных государственных реставрационных мастерских

.Икона Дмитрий Солунский, около 1583 г. Московская школа. Дерево, паволока, левкас, темпера. 119х86,5. Поступила в 30-ые годы из Церкви Дмитрия Солунского Никитского монастыря в Москве.

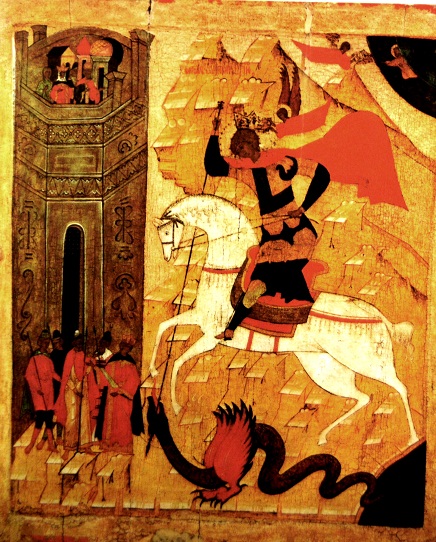

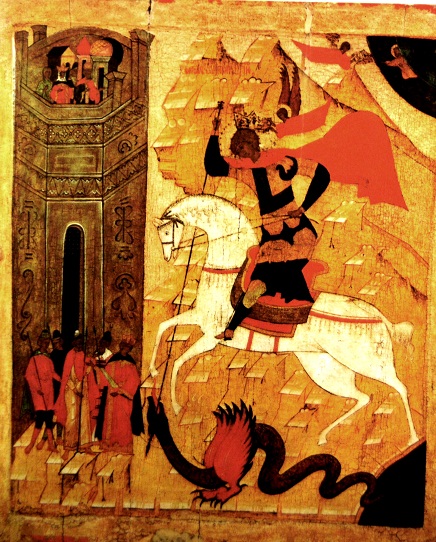

Икона Чудо Георгия о змее. 16 век. Дерево, паволока, левкас, темпера. 115х98. Из Церкви Никольского погоста близ Ростова Великого.

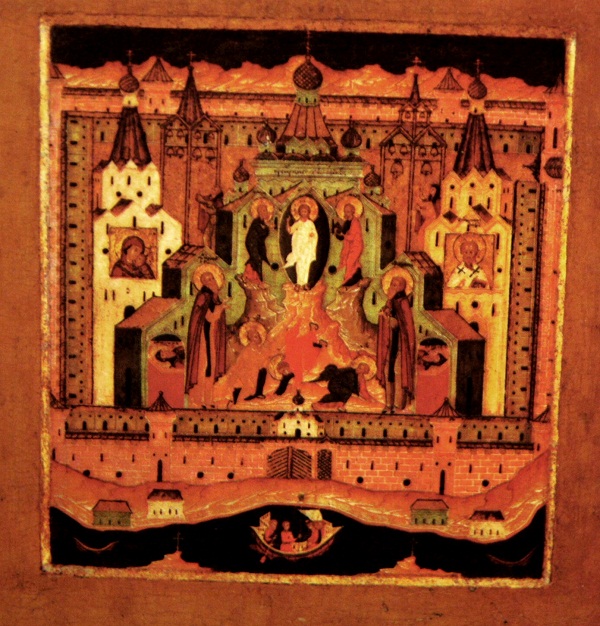

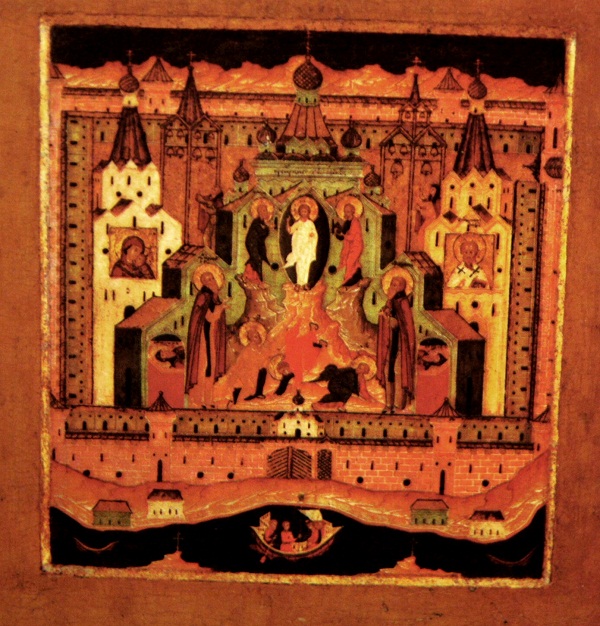

Икона Обитель Зосима и Савватия Соловецких. 17 век. Строгановская школа. Дерево, паволока, левкас, темпера. 31х27. Поступила в 1929 г. из Музея иконописи и живописи им.И.С. Остроухова

.Икона Послание Ангелу Фиатирской церкви. (Разворот из Апокалипсиса). Поморские письма. Конец 18-начало 19 века. Бумага, темпера, чернила. Ранее в собрании И.Е.Цветкова

Икона Церковь воинствующая (фрагмент) 1550-ые г. Дерево, паволока, левкас, темпера. 144х396. Поступила в 1919 г. из Национального музейного фонда

Икона Церковь воинствующая (фрагмент) 1550-ые г. Дерево, паволока, левкас, темпера. 144х396. Поступила в 1919 г. из Национального музейного фонда

Начало собрания древнерусской живописи в Третьяковской галерее было положено П.М.Третьяковым: в 1890 году им были приобретены иконы из собрания И.Л.Силина, выставленные в залах Исторического музея во время проведения VIII Археологического съезда в Москве. В дальнейшем были сделаны и другие приобретения из других частных коллекций, в том числе из собрания Н.М.Постникова, С.А.Егорова, антиквара П.М.Иванова. В ее состав входили иконы новгородских, московских школ; иконы строгоновских писем (т.е. созданные в мастерских, принадлежащих богатейшим людям Строгановым). Среди этих приобретений были такие шедевры, как иконы «Царь царем» («Предста царица») XV века; «Добрые плоды учения» начала XVII века, написанная Никифором Савиным; «Алексей митрополит» XVII века.

В завещании П.М.Третьякова от 6 сентября 1896 года сказано: «Собрание древней русской живописи… передать Московской городской художественной имени братьев Третьяковых галерее». Собрание насчитывало к этому времени 62 иконы. В 1904 году оно впервые экспонировалась в Галерее на втором этаже в комнате, находившейся рядом с залами художников XVIII – первой половины XIX века. По рисункам В.М.Васнецова в Абрамцевской мастерской для икон были изготовлены специальные витрины. Для классификации коллекции Илья Семенович Остроухов (1858–1929), живописец, коллекционер, создатель Музея иконописи и живописи в Москве, член совета Третьяковской галереи (1899–1903), ее попечитель (1905–1913) пригласил Н.П.Лихачева и Н.П.Кондакова. Работа завершилась изданием «Краткого описания икон собрания П.М.Третьякова» в 1905 году (см. изд. Антонова В.И. [Вступит. ст.] // Каталог древнерусской живописи. Т.1: М., 1963, с. 7–8). И.Э.Грабарь, производя в 1913–1916 годах полную перестройку экспозиции музея, оставил неизменным лишь отдел иконописи.

До 1917 года пополнение коллекции древнерусской живописи не происходило, лишь в 1917 году Совет галереи приобретает большую икону псковской школы XV века «Избранные святые», которая ныне находится в постоянной экспозиции. (См. изд. Розанова Н.В. [Вступит. ст.] // Древнерусское искусство X–XV века. М., 1995, с. 10).

После революции 1917 года Третьяковская галерея из московской городской картинной галереи превратилась в государственную, став со временем сокровищницей русского искусства. Декретом от 5 октября 1918 года создается Национальный (позднее Государственный) музейный фонд (1919–1927), куда стекаются национализированные собрания и отдельные произведения живописи, прикладного искусства, археологические и нумизматические коллекции, затем распределявшиеся по музеям. Через Национальный музейный фонд из Московского Кремля в Галерею в 1919 году поступила икона «Церковь воинствующая».

После революции отдел древнерусского искусства (так именовалась часть экспозиции), благополучно просуществовал до реорганизации Галереи в 1923 году. В это время по решению Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями (Главнаука), существовавшего в составе Народного комиссариата по просвещению (Наркомпрос) РСФСР (1922–1933), был создан Ученый совет, который на своем заседании 3 мая 1923 года утвердил список 11 отделов Третьяковской галереи, решив переименовать отдел древнерусского искусства в отдел древнерусской живописи. К этому времени коллекция иконописи Галереи состояла из 70 икон и одной парсуны (7 икон были приобретены на средства самого музея). Так как объем древнерусской коллекции был небольшим, то она входила составной частью в отдел живописи XVIII века. Отдел живописи XVIII – первой половины XIX веков возглавил Александр Митрофанович Скворцов (1884–1948), совмещавший эту должность с должностью заместителя директора Галереи.

В 1924 году по решению Наркомпроса Третьяковская галерея становится музеем живописи XVIII–XIX веков, а предметы древнерусского шитья, пластики, иконопись с середины 1920-х годов передаются в Государственный Исторический музей в отдел религиозного быта. В Историческом музее находились иконы собрания П.И.Щукина, принесенные в дар этому музею в 1905 году; произведения древнерусской живописи из коллекции графа А.С.Уварова, поступившие в 1917–1923 годах по завещанию. В 1924–1927 годах через Государственный музейный фонд в Исторический музей попадают прославленные коллекции икон С.П.Рябушинского, А.П.Бахрушина, Бобринского, А.А.Брокар, Гучкова, Жиро, Соллогуба, Харитоненко, П.П. Шибанова, Ширинского-Шихматова, О.И. и Л.Л. Зубаловых, Е.Е. Егорова, Н.М. Постникова, С.К. и Г.К.Рахмановых, А.В. Морозова, а также часть собрания христианских древностей из собрания Румянцевского музея и памятники, принадлежавшие музею Строгоновского училища. В дальнейшем, в 1930-е годы, большая часть этих произведений будет передана в Третьяковскую галерею.

В 1926 году из-за значительных поступлений пришлось закрыть устроенную И.С.Остроуховым еще в 1904 году экспозицию древнерусской живописи. Новым пополнением собрания древнерусского искусства стала часть коллекции Музея иконописи и живописи И.С.Остроухова, который после революции был присоединен к Третьяковской галерее в качестве филиала. После смерти И.С.Остроухова в 1929 году его музей был закрыт, а коллекции перемещены в Третьяковскую галерею.

Поступление коллекции И.С.Остроухова и ряд других событий (реорганизация историко-художественного антирелигиозного музея в Троице-Сергиевой Лавре в краеведческий; перестройка отдела религиозного быта в Историческом музее; скопление значительного количества произведений в фонде Центральных государственных реставрационных мастерских; поступление икон из закрытых церквей в фонд Московского отдела народного образования при Наркомпросе; поступление в этнографический отдел Румянцевского музея коллекции Е.Е.Егорова) предопределили создание древнерусского отдела Третьяковской галереи на новых основах. Кроме того, начавшееся в конце 1920-х годов строительство новых корпусов Галереи позволяло надеяться, что вскоре появятся необходимые помещения и для отдела древнерусского искусства.

В конце 1929 года в Главнауке Наркомпроса была создана особая комиссия. Заведующим отделом был назначен А.М.Скворцов, а его заместителем – Алексей Николаевич Свирин (1886–1976), пришедший на работу в Галерею в том же 1929 году из музея Троице-Сергиевой Лавры, где с 1920 года работал научным сотрудником, а в дальнейшем заведующим. В отделе древнерусского искусства Галереи в это время работал практикантом А.П.Журов. А.Н.Свирин был командирован в Ленинград для ознакомления с экспозицией древнерусского искусства в Государственном Русском музее и антирелигиозной выставкой в Государственном Эрмитаже. Были составлены списки уникальных памятников и разосланы письма по крупнейшим музеям России с целью организации выставки древнерусского искусства в залах Третьяковской галереи. 16 апреля 1930 года методическая комиссия Главнауки Наркомпроса определила дату открытия отдела древнерусского искусства – 15 мая 1930 года, а также утвердила передачу памятников из других учреждений и организаций, одобрила план работы отдела и экспедиционный план обследования провинциальных храмов, церквей и монастырей для поиска произведений древнерусского искусства.

Заведующим экспозицией древнерусского искусства был назначен Ярослав Петрович Гамза (1897–1938), его заместителем И.О.Сосфенов, практиканткой – Валентина Ивановна Антонова (1907–1993). В октябре 1930-го года на заседании расширенной комиссии Наркомпроса были подведены итоги. Результаты оказались неудовлетворительными. Встал вопрос о правильно сформированном и оборудованном хранении икон, о необходимости усилить персонал отдела, о реставрации и издании отдельного каталога. А.М.Скворцов был отстранен от заведования отделом.

В начале 1930-х годов советское искусствознание захватило увлечение прямолинейно-социологическими концепциями, выраженными в крайней форме Ф.М.Фриче, и наглядно представленными в нашумевшей в свое время «Опытной комплексной марксистской экспозиции», развернутой в залах Третьяковской галереи в 1931 году. Она осуществлялась под руководством Алексея Александровича Федорова-Давыдова (1900–1968). В связи с этими событиями произошла перестройка в структуре отделов и их переименование. Вместо отделов появились секции феодализма, капитализма, социализма. Древнерусский отдел, как и прежде, вошел составной частью в отдел феодализма. В 1932 году Секцию феодализма возглавила Наталья Николаевна Коваленская (1892–1969). Для организации новой экспозиции, «вскрывавшей в искусстве его классовую сущность» Галерея была вынуждена привлечь материалы из других музеев, которые позволили бы представить в залах последовательное историческое развитие начального периода русского искусства. Эти экспозиционные опыты до некоторой степени побудили к систематическому пополнению древнерусского отдела.

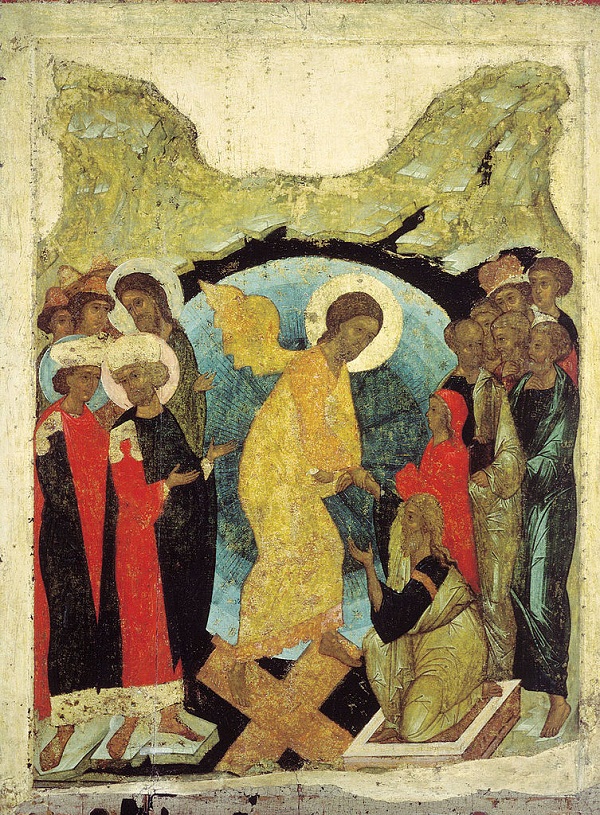

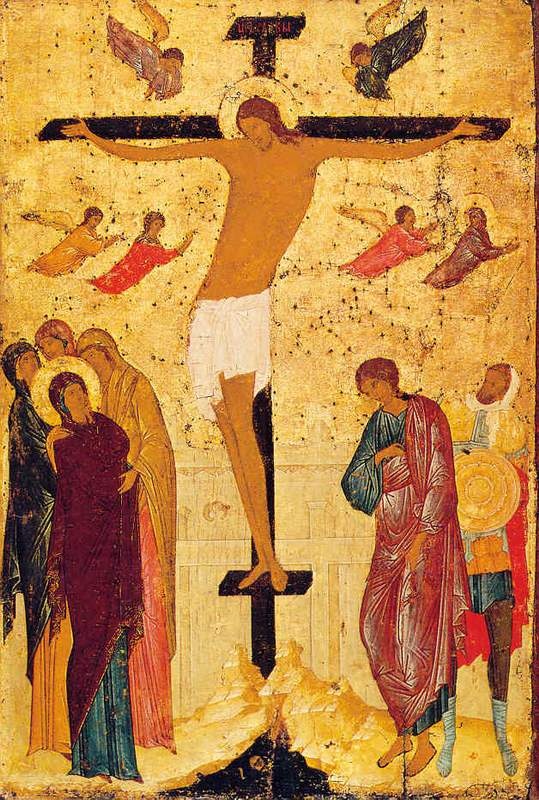

В 1932 году Третьяковская галерея совместно с Центральными государственными реставрационными мастерскими (ЦГРМ) организовала семь экспедиций по обследованию церквей, монастырей и деревень Подмосковья, Поволжья, Архангельской области, Новгорода и Пскова. В первой половине 1930-х годов в Галерею были вывезены иконы – «Успение» из Десятинного монастыря в Новгороде, «Дмитрий Солунский» из Дмитрова, костромские и белозерские памятники XIV–ХV веков, в том числе «Успение» 1497 года из Кирилло-Белозерского монастыря, части деисусного чина Ферапонтовской обители, написанного Дионисием с сыновьями, группа небольших икон ХIV–ХV веков из Загорска (Троице-Сергиев Посад) и шедевр – «Троица» Андрея Рублева. В 1931 году в Галерею поступило собрание Александра Ивановича Анисимова (1877–1939) с ранними новгородскими иконами.

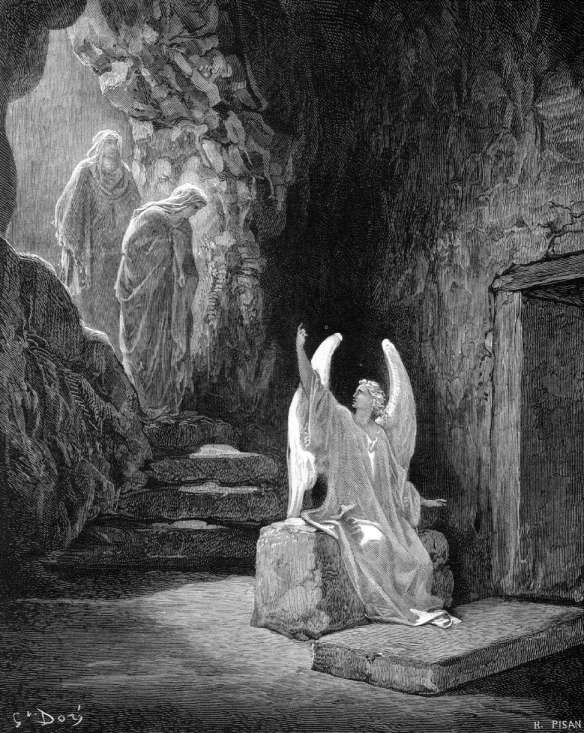

Планомерный характер приобрела передача вновь раскрытых памятников из ЦГРМ. Для пополнения памятников более ранних периодов были произведены изъятия первоклассных произведений из антиквариата. Так, в 1931 году, в Галерею попали произведения – «Жены мироносицы» XVI века, в 1933 году – новгородская икона «Отечество» начала XV века из петербургского собрания М.П.Боткина, а в 1938 году – складень XV века из собрания Е.И.Силина. Таким образом, деятельное собирание обогатило Галерею в 1930–1940-е годы многими памятниками. В их числе следует упомянуть поступление в 1935–1938 годах коллекции А.И. и И.И.Новиковых из церкви Успения на Апухтинке, а также нескольких произведений из Коломны и большой группы икон из Ростова Великого и его окрестностей (отбирала и вывозила эти иконы Н.А.Демина), а в 1938 году – мозаики Дмитрия Солунского из Киева. Оплечные деисусы XII века и изображение Бориса и Глеба на конях XIV столетия, переданные вместе с некоторыми произведениями XVI–XVII веков из Государственной Оружейной палаты Московского Кремля в 1936–1940 годах, явились ценнейшими пополнениями иконного собрания Галереи. В 1935 году при распределении фондов Антирелигиозного музея искусств в Галерею поступает ряд значительных произведений московских мастеров XVI–XVII веков, происходящих, в основном, из московских храмов и монастырей – Новодевичьего, Донского, Златоустовского, из церквей Григория Неокесарийского на Большой Полянке и Алексея-митрополита «в Глинищах». В этом же году через Антиквариат приобретается собрание Г.О.Чирикова. Эти поступления, так же как и поступление в 1945 году иконы митрополита Алексия с житием, написанной Дионисием, связаны с участием Н.Е.Мневой в реставрационных работах, производившихся в Кремлевских соборах.

Собранию древнерусского искусства Третьяковской галереи недоставало некоторых звеньев для составления полной картины о многообразии живописи XVII века, с ее обилием мастеров. Эти звенья были восполнены передачей коллекции Е.Е.Егорова из Государственной библиотеки имени В.И.Ленина, находившейся до этого времени в библиотечных хранилищах. Ценнейшие подписные иконы русских художников XVII века были приобретены для Галереи Государственной закупочной комиссией (ГЗК). В 1938 году была приобретена небольшая икона «Архангел Михаил, попирающий диавола», исполненная Симоном Ушаковым в 1676 году, а в 1940 году – икона «Богоматерь Вертоград заключенный», написанная около 1670 года Никитой Павловцем, и «Деисус оплечный» Андрея Владыкина, созданный в 1673 году. Так в 1940 году через ГЗК в Галерею поступило редчайшее изображение Святой Варвары, относящееся к новгородской живописи XIV века.

Первая половина – середина 1930-х годов отмечена не только приобретениями. Фонды Галереи не избежали изъятий, волной прокатившихся по всем музейным и библиотечным собраниям страны. Десятки икон по распоряжению правительства были выданы в Антиквариат для продажи за границу.

Среди многих экспозиций отдела, сменившихся на протяжении 1930-х годов, заслуживает внимания недолго просуществовавшая выставка икон, экспонированная в 1936 году в семи залах нижнего этажа Галереи. Во второй половине 1930-х годов издержки методологических установок вульгарной социологии были преодолены. В 1934 году А.А.Федоров-Давыдов ушел из Галереи. За ним последовала Н.Н.Коваленская. В ноябре 1936 года отделом был подготовлен макет реэкспозиции, в котором учитывались предложения, высказанные в 1935 году директором Галереи П.М.Щекотовым.

После войны во второй половине 1940-х годов продолжилась обработка памятников собрания древнерусской живописи, насчитывавшего около 4000 произведений. Эта работа была начата еще в 1930-х годах путем составления списков, карточек и первичных описаний.

В 1950–1960-е годы расширились масштабы исследовательских и реставрационных работ, проводимых в крупнейших музеях и реставрационных центрах Москвы и Ленинграда. В 1958 году был издан альбом, посвященный собранию древнерусской живописи Третьяковской галереи, составленный А.Н.Свириным. Тогда же после длительного перерыва Галерея возобновляет практику устройства выставок древнерусской живописи.

Систематическая экспедиционная работа отдела древнерусского искусства началась на рубеже 1950–1960-х годов. Маршруты экспедиций не были случайны, они составлялись так, чтобы охватить ранее не исследованные районы и центры, древнее искусство которых оказалось недостаточно полно изучено, либо вовсе не представлено в собрании Галереи. Это Рязанская, Нижегородская области, ряд районов Владимирской области, северные владения древних княжеств Северо-Восточной Руси. Результатом экспедиций стало пополнение коллекции древнерусского отдела такими шедеврами, как иконы «Никола Можайский» начала XVI века из села Воиново и «Симеон столпник» XVI века из Великого Устюга; характерные произведения нижегородских, костромских, ярославских, вятских иконописцев XVIII века; яркие, отличающиеся редкой иконографией и своеобразным колоритом старообрядческие иконы XIX века из Черниговской и Брянской областей; крестьянские иконы, так называемые «краснушки» и «чернушки», изучением которых занималась старейший сотрудник Галереи Е.Ф.Каменская (1902–1993).

Коллекция древнерусской живописи Галереи пополнялась на протяжении последних десятилетий, в том числе благодаря щедрым дарам. Среди даров наиболее значительным был дар П.Д.Корина, полученный по завещанию в 1967 году. В 1966 году В.И.Антонова издала подробное научное описание собрания П.Д.Корина, а в 1971 году Дом-музей П.Д.Корина получил статус филиала Галереи. В 1965 году ряд замечательных произведений поступил от писателя Ю.А.Арбата, среди них уникальная икона «Спас на престоле с предстоящими Иоакимом и Анной» конца XVI века из Шенкурска Архангельской области. В 1970 году после смерти дирижера Большого театра Н.С.Голованова в Галерею поступило его собрание икон. Коллекция икон, собранная В.А.Александровым и принесенная в дар Галерее его женой Н.Н.Сушкиной, экспонировалась на специально устроенной выставке в марте–апреле 1976 года.

По материалам ГТГ и Арт-релиз.РФ

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: