Город Антиохия (т.е. «противостоящий», «противонесущий») был основан за 300 лет до нашей эры полководцем Александра Македонского Селевком Никатором. Город назван в честь отца этого полководца Антиоха и долгое время был столицей Сирии. Город был расположен на заросших кипарисами берегах реки Оронт и живописных горах с многочисленными источниками, на одном расстоянии от Константинополя и египетской Александрии, центров античного просвещения и учености. Красота местности и богатство его жителей делали Антиохию третьим по значению городом в Римской империи. В лучшие времена его население насчитывало 500 тыс. человек, его жители пользовались особыми гражданскими правами, чему в известной степени способствовала и находившаяся здесь знаменитая лавровая роща с храмами Дианы и Аполлона. В истории мировой цивилизации нет другого города, который бы претерпел столько невзгод и разрушений, как Антиохия. Пятнадцать раз его осаждали и грабили завоеватели – во время одной осады погибли 117 тыс. жителей, три раза его поразил голод, дважды он полностью выгорел, четыре раза был подвержен разрушительным землетрясениям. Сегодня Антиохия называется Антакья и находится на территории современной Турции, причем следы былого величия здесь найти очень трудно.

Однако Антиохия сыграла выдающуюся роль в возникновении и распространении православия. Антиохийскую церковь основали в 37 году н.э. апостолы Петр и Павел, которые впервые встретились в Сидоне (нынешняя ливанская Сайда). Здесь в резиденции православного митрополита юга Ливана Ильяса Кфури есть небольшая закопченная свечами комната, где состоялась эта историческая встреча. В Антиохии апостолы Петр и Павел основали епископскую кафедру и богословскую школу. Здесь проповедовал апостол Варнава и впервые последователей Христа назвали христианами, т.е. сторонниками Христа. Ранее их называли назаретяне (от города Назарет в Палестине) или галилеяне (от провинции Галилея), вкладывая в эти названия отрицательный смысл.

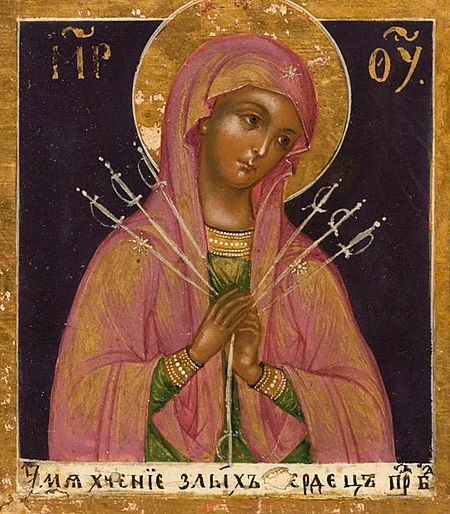

Знаменитая богословская школа в Антиохии готовила православных проповедников. Святой апостол и евангелист Лука был родом из Антиохии. Он был врачом и живописцем и написал известный образ Богоматери и иконы с изображением апостолов Петра и Павла. Он написал также Евангелие и Деяния апостолов, причем эти книги предназначались для знатного римлянина Феофила, жившего в Антиохии. Св. Лука избирает по преимуществу такие события из жизни Спасителя и такие его высказывания, в которых видна любовь Господа к кающимся грешникам. В Евангелии от Луки видна его особая близость к апостолу Павлу, а книга Деяния апостолов по сути дела является продолжением Евангелия и описанием деяний прежде всего первоверховных апостолов Петра и Павла.

Антиохийская школа дала многих святых и ученых богословов, которые почитаются всем православным миром. Это Св. Иоанн Богослов, Св. Игнатий Богоносец, Илларион Великий, святитель Мелетий Антиохийский, Св. Иоанн Златоуст, Св. Иоанн Дамаскин и др. Но из этой школы вышли и знаменитые отступники – Арий и Евсевий. Именно деятельность этих еретиков послужила причиной созыва Первого вселенского собора в городе Никея в 325 году и Третьего вселенского собора в 431 году, осудившего лжеучение Нестерия, опять же воспитанника антиохийской богословской школы.

Сегодня каноническая территория Антиохийской церкви включает территорию современного Ливана, Сирии, Ирака и стран Персидского залива и насчитывает 18 епархий. Антиохийские епархии работают в Европе, США и Канаде и в Латинской Америке. Общая численность паствы патриарха Антиохийского и всея Востока Игнатия IV, который с XIV века имеет свою резиденцию в Дамаске, столице Сирии, насчитывает 14 млн. человек, причем большая часть последователей этой церкви проживает за пределами канонической территории.

Огромное сакральное значение для православного мира имеют библейские места на канонической территории Антиохийской церкви. В самой Антиохии покоились мощи Св. Иоанна Крестителя, которые были похищены то ли крестоносцами, то ли местными греческими священниками якобы для того, чтобы спрятать их от грабителей. Десница Св. Иоанна Крестителя чудесным образом была обнаружена в Сербии, где и находится до настоящего времени.

Четвертая по значению святыня ислама мечеть Омейядов в Дамаске была сначала базиликой Св. Захарии, затем была перестроена и переименована в собор в честь его сына – Св. Иоанна Крестителя. В 635 году мусульмане взяли Дамаск, и храм был разделен на две половины – восточную с внутренней часовней Св. Иоанна Крестителя и западную, где молились мусульмане. В 705 году халиф Валид конфисковал собор, в котором христиане и мусульмане молились бок о бок 70 лет, и начал сооружение мечети, достойной его династии. Взамен конфискованной части собора он возвратил христианам несколько церквей и разрешил построить новые. В том же, 705 году, здесь при разборке подземелий была найдена голова Св. Иоанна Крестителя. Халиф Валид хотел убрать христианскую реликвию из мечети и лично стал копать землю, но, когда он дотронулся до головы, оцепенел и лишился возможности двигаться. Реликвия осталась на месте, и это место сегодня почитается и христианами и мусульманами: ведь Св. Иоанн Креститель – он же пророк Яхья в мусульманской традиции.

В столице Ливана Бейруте есть залив Св. Георгия. Именно здесь в древней Берите Св. Георгий совершил свой подвиг и убил змея, который олицетворял силы вселенской тьмы и зла. На юге Ливана расположены города Тир (сегодняшний Сур), царь которого Хирам поставлял древесину ливанского кедра, считающегося библейским деревом, иудейскому царю Соломону для строительства храма на горе Мориа в Иерусалиме. Иисус Христос исцелил «сидонянку», т.е. жительницу Сидона (нынешняя Сайда), от болезни, о чем говорится в Библии. Здесь же, на юге Ливана находится Кафа Галилейская, где Христос совершил первое чудо: превратил воду в вино на еврейской свадьбе. Правда, два города с таким же названием есть и в Израиле.

В Дамаске вам покажут «via recta», т.е. «прямую улицу», по которой убегал апостол Павел от римских легионеров, Баб Кисан – башню, с которой в корзине его спустили за пределы городской стены.

В 54 км от Дамаска, в д. Маалула, есть монастырь Св. Феклы, по своему христианскому рвению называемой равноапостольной и первой христианской мученицей. Население д. Маалула до сих пор объясняется на сириакском диалекте арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос. На севере Сирии, в окрестностях города Алеппо, находится монастырь с высокой колонной, на которой отшельник Св. Симеон-столпник провел 37 лет. Завершая свой рассказ о библейских местах Антиохийской церкви, я хотел бы напомнить, что Туринская плащаница с отпечатком тела и лика Спасителя была обнаружена в Эмессе, нынешнем сирийском городе Хомс, бывшем важным центром христианства в первые века нашей эры.

Отношения Русской православной церкви и Антиохийской церкви всегда отличались особой теплотой и доверительностью. И это не случайно. Половина святых, которых почитает наша церковь, происходят из числа великих богословов Антиохийской церкви, а Св. Георгий Победоносец, ставший в России символом мужества и воинской доблести, совершил свой подвиг на ее канонической территории. К этому следует добавить, что таинство крещения Руси при равноапостольном князе Владимире было осуществлено с помощью греческих священников, а первым киевским митрополитом стал Михаил Сирин, т.е. сириец, ученик Антохийского патриарха Иоанна, прибывший в Киев с шестью епископами. Митрополит Михаил не только крестил в 988 году жителей Киева, но в 990 году крестил жителей Новгорода и Ростова Великого, что находится на Ярославской земле. По его совету, совету Первосвятителя Русской церкви, князь Владимир открыл православные училища в Киеве и других городах.

Падение Константинополя в 1453 году и распад Византийской империи поставили в тяжелое положение восточных патриархов: Вселенского – в Константинополе, Александрийского – в египетской Александрии, Антиохийского – в Дамаске и Иерусалимского – в Иерусалиме. Законным наследником византийского престола стал Фома Палеолог, брат императора Константина XII, погибшего в схватке с турками. С двумя своими сыновьями Андреем и Мануилом и дочерью Зоей Фома перебрался в Рим в качестве почетного беженца. В 1472 году при содействии Римского Папы Павла II его дочь Зоя под именем Софьи стала женой великого князя Московского Ивана III. С тех пор все московские князья и русские цари считали себя законными наследниками «второго Рима» – Константинополя и на этом основании выступали как защитники христиан и православной церкви в границах бывшей Османской империи. Восточные патриархи воспряли духом – у них появилась надежда, что набирающая силу Российская держава окажет им материальную помощь и политическую поддержку. Поэтому они официально поддерживали идею о провиденциальной роли русского народа и Русской православной церкви в освобождении христиан от османского ига.

Русская церковь, возглавляемая митрополитом Иовом, еще в XV веке стала независимой от Константинопольского патриарха. Российское государство значительно окрепло, чему способствовало окончательное освобождение от татарского ига, ликвидация удельных княжеств, покорение казанского и астраханского царств. Церковь российская должна была соответствовать уровню Российского государства, возвеличивать престол российского самодержавного царя. Сын Ивана Грозного благочестивый Федор Иоаннович принял решение поднять российского митрополита до сана патриарха. О своем желании царь рассказал антиохийскому патриарху Иоакиму V, приезжавшему в 1586 году в Москву за материальной помощью, и тот обещал переговорить с другими патриархами. Хлопоты патриарха Иоакима, кстати, первого восточного патриарха, посетившего Москву, сыграли свою роль, и через два года, в 1588 году, в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия с соборным определением об открытии патриаршества в России. Епископы русской церкви представили трех кандидатов: Иова, митрополита Московского, и двух архиепископов – Новгородского и Ростовского. Патриарх Иеремия сообщил имена царю, и тот выбрал Иова, торжественно посвященного в патриарший сан 26 января 1589 года под именем Патриарха Московского и всея Руси.

Восточные патриархи, сыгравшую важную роль в открытии патриаршества в России, стали частыми гостями русских царей. Иерусалимский патриарх Паисий в 1649 году высказывал царю пожелание, чтобы «Бог сподобил его наследовать престол царя Константина». Отпуская из Москвы антиохийского патриарха Макария, царь Алексей Михайлович говорил окружавшим его боярам: «Молю Бога, прежде чем умру, видеть патриарха Макария в числе четырех патриархов, служащих в храме Святой Софии, и нашего пятым вместе с ним». В этой фразе царя четко выдержан диптих – церковный протокол, утвержденный Вселенским собором в г. Халкидон в 451 году, по которому первым считается патриарх Вселенский, или Константинопольский, назначенный византийским императором Константином Великим, вторым – патриарх Александрийский и всея Африки, третьим – патриарх Антиохийский и всего Востока, четвертым – патриарх Иерусалимский и всея Палестины. Пятым идет патриарх Московский и всея Руси. Правда, негласно считается престол патриарха Александрийской церкви, основанной апостолом Марком и имеющей вердикты римских императоров с красными печатями, более значимым, чем Константинопольский, который был просто назначен византийским императором. Что касается патриарха Московского и всея Руси, то его авторитет и влияние, учитывая масштабы страны и численность паствы, выходят за рамки церковного протокола, который сформировался в Византийской империи и не учитывает современных реалий.

С момента падения Константинополя на Руси учили, что подлинной и единственной хранительницей древнего благочестия является Русская православная церковь, что Москва – это «третий Рим», наследник Рима первого и Рима второго – Царьграда, которого Бог покарал за отступничество от правой веры и отдал во власть неверных, и что «четвертому Риму не бывать». Естественно, в этом направлении и развивалась политическая и военная экспансия царской России, которая – открыто или тайно в зависимости от ситуации – претендовала на проливы Босфор и Дарданеллы, на православные святыни в Палестине, в которую включались в нынешних границах часть Сирии и Ливана, Иордания, Израиль и территория Палестинской национальной автономии.

Средиземное море в XVIII-XIX вв. в отличие от нашего времени значительно чаще посещалось российскими военными судами. В 1768-1774 гг. в Эгейском и Средиземном морях находилась сильная эскадра под командованием графа Г. Орлова. В 1772 году русский фрегат помог египетскому паше Алибею снять осаду с города Сайды, осажденного турками и их союзниками. Затем русская флотилия подошла к Бейруту и потребовала контрибуции в размере годового сбора, который брала Турция с российских кораблей. После отказа был высажен десант и турки уплатили контрибуцию. Эмир Юсеф Шехаб, союзник турок, дал обещание «впредь всякому российскому судну чинить послушание и в нужде вспоможение». На следующий год эмир Шехаб, рассорившийся с турками, обратился с просьбой к командованию русского флота помочь освободить Бейрут от турецкого отряда, присланного из Дамаска. 25 мая 1773 года русская эскадра под командованием Войновича подошла к Бейруту. Осада продолжалась четыре месяца и завершилась благодаря действиям русских судов и десанта полной победой эмира Шехаба. Благодарный эмир выплатил 250 тыс. пиастров и направил 1 января 1774 года графу Орлову письмо, в котором сообщал о своем желании передать Ливан под протекторат России. В планы Российской империи не входили территориальные приобретения в Восточном Средиземноморье, и поэтому это обращение осталось без ответа.

В 1783 году между Россией и Турцией был заключен торговый договор, по которому Россия получила право назначать своих консулов «во всех тех местах, где они признаны будут надобными».

На южной территории современного Ливана в городе Сайда в 1784 году было учреждено генеральное консульство России, которым руководил «тосканский уроженец» Карл Ферриери. Ему поручалось прежде всего содействовать -развитию торговли между Россией и странами Восточного Средиземноморья, сообщать обо всех происходящих там событиях, оказывать покровительство русским подданным, а также стараться «сводить знакомство с разными владельцами и силу имеющими людьми…, употребляя и обращая оное в пользу службы её императорского величества».

Поскольку в то время Россия выступала защитником православия в границах Османской империи, в инструкции был специальный пункт, который гласил: «Чтобы вы в Сайде и во всем тамошнем крае, внушая и питая известные повсеместно понятия о величии Империи Всероссийской, как о том сказано выше, старались в то же время сильнейшим образом вселять в разные тамошние народы, особливо же различных христианских исповеданий, доверенность к России и надежду на прославляемое её императорское величество человеколюбие и к ним благоволение, изъясняя коликое участие привлечет ее величество в угнетениях, приключаемых там христианам, и сколь усердно желает, чтобы жребий их был облегчен и чтоб каждый из них мог беспрепятственно, исповедуя веру праотцев своих, пользоваться свободою, безопасностью и всякими пристойными выгодами».

Российское консульство работало в Сайде в 1785-1798 гг., исключая период русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Ферриери информировал об основных событиях в Сирии и Ливане, а также оказывал содействие русской торговле. Из его донесений видно, что в ливанские и сирийские порты изредка заходили привозившие зерно русские торговые суда. Действуя по инструкции, Ферриери установил доверительные связи с ливанским эмиром Шехабом и его советником шейхом Гандуром. Эмир направил в августе 1787 года письмо на имя российского посланника Я. Булгакова в Стамбуле с заверениями в друже-ственном отношении к России, а шейх Гандур даже выразил желание стать российским вице-консулом в Бейруте.

В 1820 году в городе Яффа (Палестина) было открыто русское консульство, основная задача которого сводилась к помощи православным паломникам, направляющимся к Святым местам в Палестине. Однако эта работа носила сезонный характер, и поэтому 20 декабря 1839 года министр иностранных дел Карл Нессельроде направил Николаю I подробное донесение с предложением о переводе консульства из Яффы в Бейрут с необходимыми обоснованиями и ссылками на мнение посланника в Стамбуле А. Бутенева, генерального консула в Египте графа А. Медема и консула в Яффе К. Базили. Кроме ссылок на необходимость «точного надзора за происками» врагов православия, Нессельроде указывал на увеличение «торговли в Бейруте, где поселилось более 40 купеческих домов, и в их числе несколько русских. Порт сей имеет непрестанные сообщения с Египтом и, сделавшись рынком всей Сирии, посещается купеческими кораблями всех Европейских держав, коих консулы пребывают в Бейруте и заведуют находящимися в Яффе простыми агентствами». В докладной записке подчеркивалась важность географического положения Бейрута («один день пути от Дамаска») и политическими сообра-жениями, поскольку Ливан и Сирия «сделались средоточением всех военных действий паши египетского. Почему и нельзя упустить из виду, что пребы-вание в Бейруте доставило бы консулу нашему возможность получать ско-рые и достоверные сведения о всех случающихся происшествиях и сообщать оные начальству». Николай I, ознакомившись с докладной запиской, собственноручно на-чертал «Быть по сему». Константин Базили переехал в Бейрут и стал именоваться консулом в Бейруте и Палестине, а греческий вице-консул Марабут стал российским консуль-ским агентом в Яффе.

Константин Базили, прибывший в Бейрут 20 ноября 1839 года, был выдающейся личностью. Грек по национальности, он владел несколькими языками и обладал определенным литературным талантом, не говоря уже об умении строить отношения с арабами всех сословий. Начало 40-х годов XIX века было сложным периодом в этом районе, и были необходимы большое мужество и дипломатическое мастерство. Египетский паша Мухаммед Али, захва-тивший Сирию и Ливан, под давлением России, Англии и Австрии эвакуировал захваченные районы. Турецкий султан направил Николаю I благодарственное письмо, отвечая на которое царь писал о желании иметь дружественные отношения с Турцией и просил султана обеспечить христианам Сирии и Ливана «безопасность их существования» и «свободу отправления религиозных обрядов». В 1842 году через консула в Бейруте российское правительство предоставило православным Ливана, наиболее пострадавшим от внутренних неурядиц, 1500 турецких пиастров, а затем еще 800 червонцев.

Внутриполитическая борьба в Ливане в 1860-1861 гг. между религиозными общинами вновь привела к обострению обстановки. Россия направила в Бейрут фрегат «Илья Муромец» и выделила 10 тыс. рублей на по-мощь пострадавшим единоверцам. В смешанной комиссии Россия вместе с Францией, Англией, Австрией и Пруссией вела дело к тому, чтобы «в окончательном соглашении интересы наших единоверцев были обеспечены лучше, чем в существующем, которое необходимо пересмотреть». Горные районы Ливана были выделены в отдельную автономию, христианский губернатор который назначался по согласованию с великими державами. Из семи административных округов округ Кура создавался для православных. Население этого населенного в основном православными района на севере Ливана и сегодня помнит усилия русских консулов по защите их интересов.

Особые отношения, естественно, складывались у российских консулов с представителями православной церкви Великой Антиохии и всего Востока. В Антиохийской церкви всегда существовало соперничество между греческим и арабским духовенством, причем русская дипломатия всегда принимала сторону арабов, которые выступали за богослужение на родном языке. Российские консулы содействовали организации в 1841 году бейрутской православной школы – ежегодная субсидия составляла 286 руб. серебром – и типографии, где печатались богослужебные книги. В 1859 году был построен в Бейруте православный собор. В 1861 году специальный комитет собрал в пользу пострадавших от внутриполитических неурядиц 1,2 млн. пиастров, из которых Базили выделил 200 тыс. на создание больницы.

Благодаря усилиям России в 1860 году два арабских епископа были поставлены во главе Триполийской на севере и Тиро-Сидонской на юге Ливана епархий, а с 1899 года впервые митрополит Мелетий, араб по национальности, был избран на патриарший престол Антиохии. С тех пор Антиохийскую церковь стали называть «арабской православной церковью», где богослужение проходит на арабском языке, понимаемом большинством ее паствы. Патриаршие престолы других восточнохристианских церквей и до сего дня занимают греки по национальности. Движимые «всечеловеческой отзывчивостью», как говорил Ф.М. Достоевский, Русская православная церковь и правительство России в конце XIX века разрешали антиохийским священникам собирать милостыню и пожертвования на территории России. Причем эта работа нередко приносила ощутимые выгоды и большие средства, особенно в российской глубинке. В 1908 году Синод Русской православной церкви принял специальное постановление, разрешающее принимать сирийцев и ливанцев в русские духовные семинарии и академии «на казенное содержание при условии рекомендации Антиохийского патриарха». Не случайно во многих православных церквах в Ливане много икон, писанных в России, а рядом с алтарем находятся два высоких кресла, в которых восседали русский и греческий консулы во время воскресных богослужений.

Поток паломников в Св. Землю увеличивался с каждым годом, особенно после создания в 1882 году Императорского православного палестинского общества. Это общество получало дотацию из казны и собирало в Вербное воскресенье большие суммы в виде кружечного сбора в церквах Российской империи. Только в Сирии и Ливане было построено 32 школы (В представлении обер-прокурора Св.Синода В.К. Саблера в Государственную Думу от 14 июня 1913 года называется цифра 87 — в Сирии и 23 — в Палестине. Прим. IPPO.Ru), большинство, разумеется, в православных районах и кварталах Бейрута, Триполи и других городов. В 1902 году турецкое правительство признало эти школы в качестве официальных русских школ, где обучение велось русскими и местными преподавателями бесплатно на арабском языке. Причем среди учащихся были не только православные, но и мусульмане. Посольство России в Бейруте сегодня размещается в здании бывшей православной школы в квартале Мар Ильяс (Св. Ильи), а рядом проходит улица Мама, названная так в честь Марии Александровны Черкасовой, инспектора православных школ, проработавшей в Бейруте 25 лет.

Русские военные суда и в начале XX века неоднократно бороздили воды у побережья Сирии и Ливана. Недалеко от Триполи, на берегу моря, есть не-большой православный, почти игрушечный монастырь, где настоятельница матушка Екатерина расскажет историю о том, что в Первую мировую войну засевшие в монастыре турецкие солдаты обстреляли показавшееся на гори-зонте судно. Им оказался русский военный корабль, открывший ответный огонь из пушек. Монастырь был разрушен и простоял в развалинах несколь-ко десятков лет. Только недавно он был восстановлен, расписана его церковь, а г. Углич подарил монастырю колокол, звон которого разносится окрест каждое воскресенье.

Отсутствие у России каких-либо захватнических планов в отношении стран Восточного Средиземноморья, выступления русских дипломатических и консульских представителей в защиту христиан, строительство школ и больниц содействовали росту симпатий к России.

После революции 1917 года Ливан стал одним из центров русской эмиграции на Ближнем Востоке. Здесь работал Толстовский дом, помогавший трудоустроиться эмигрантам, работали библиотека, медицинский центр. Духовным окормлением попавших в беду наших соотечественников занимались священники Антиохийской церкви. Поэтому в Ливане и сегодня можно встретить лиц с такими фамилиями, как Иорданов, Новиков, Филиппченко, Серов и др.

В Ливане вам обязательно расскажут историю православного митрополита гор Ливана Ильи Карама, которому в 1943 году во время молитвы в монастыре Нурия случилось видение Богоматери. Заступница России просила митрополита сообщить Иосифу Сталину о том, что победа над фашистской Германией будет обеспечена, если он, Сталин, выпустит из тюрем священников и откроет храмы, а также отправит на Сталинградский фронт икону Казанской Божьей матери. Илья Карам написал письмо Сталину, последний выпустил священников и открыл храмы, а икона Казанской Божьей матери была отправлена самолетом в осажденный Сталинград. Правда это или нет, послушался Сталин ливанского митрополита или какие-либо другие причины побудили бывшего семинариста изменить свое отношение к Русской православной церкви, но эта история широко распространена и послужила основой для нескольких телевизионных фильмов, книг и публицистических статей. Илья Карам прибыл в Москву в декабре 1947 года, был обласкан советским руководством и одарен церковными орденами, многочисленными иконами и церковной утварью.

Впервые Антиохийское подворье в Москве было открыто в 1848 году в Ипатьевском переулке близ Кремля и просуществовало здесь до 1920 года. В числе его настоятелей были владыка Александр, впоследствии патриарх Антиохийский Александр III, владыка Гавриил, впоследствии митрополит Бейрутский, епископ Рафаель, видный православный деятель США. Кстати, все указанные выше деятели Антиохийской церкви, как и Игнатий IV, – православные арабы Сирии.

Антиохийское подворье сегодня расположено в историческом центре Москвы в Архангельском переулке в районе Чистых Прудов. На его территории находятся храм Архангела Гавриила и храм великомученика Феодора Стратилата. Первый храм, известный с 1657 года, был построен на территории усадьбы А.Д. Меншикова, сподвижника Петра I. Это был первый храм в Москве в стиле европейского барокко. Он стал самым высоким зданием – 81 м, на 3,2 м выше колокольни Ивана Великого в Кремле, за что получил название «Меншикова башня». В 1947 году этот храм и церковь Феодора Стратилата были переданы Антиохийскому патриархату для организации подворья по указанию патриарха Московского и всея Руси Алексия I, к которому обратился Антиохийский патриарх Александр III. Послание с этой просьбой привез в декабре 1947 года митрополит Горного Ливана легендарный Илья Карам.

Антиохийское подворье с 1978 года возглавляет епископ Филиппопольский Нифонт, выпускник 1964 г. Духовной академии Московского патриархата в Троице-Сергиевской лавре. Патриарх Алексий и патриарх Игнатий с большой теплотой и любовью говорят о епископе Нифонте как о выдающемся и авторитетном пастыре, в числе прихожан которого немало видных представителей государственных учреждений и дипкорпуса.

Первое подворье Московского патриархата было открыто в 1946 году в Бейруте, а в 1958 году переведено в Дамаск. В подворье действует церковь Св. Иоанна Златоуста. В Дамаске сегодня работает архимандрит Александр, представляющий при Антиохийском престоле Московский патриархат, а в Бейруте в церкви Св. Иоанна Крестителя в районе Мар Ильяс окормляет паству русский батюшка отец Анатолий.

Международный фонд единства православных народов, работающий под омофором патриарха Московского и всея Руси Алексия II, присудил за выдающийся вклад в укрепление позиций православия патриарху Антиохийскому Игнатию IV, избранному на патриарший престол 8 июля 1979 года, и бизнесмену и политическому деятелю вице-премьеру Ливана Исаму Фаресу. Визиты в Москву в 2002 и 2003 гг. Антиохийского патриарха и Исама Фареса, считающегося также лидером православной общины Антиохийского патриархата в США, стали новым доказательством тесных сестринских связей Русской православной церкви и Антиохийской церкви.

В середине мая 2004 года в Бейруте состоялась церемония вручения медалей, отчеканенных в честь 300-летия основания Санкт-Петербурга. Таких медалей, в частности, были удостоены Исам Фарес, дочь эмигрантов первой волны Ирина Джабер и внук известного русского художника Григорий Серов.

В своей речи на церемонии вручения наград Исам Фарес сказал: «Россию не случайно называют «Святая Русь». Россия всегда осуществляла духовную, гуманитарную миссию в мире, и поэтому в Ливане и в арабском мире в целом мы смотрим на нее как на страну, которая поддерживает нас и содействует достижению наших целей. Чем больше опасностей в современном мире, тем чаще мы обращаем свой взор в сторону России в поиске баланса и достижения желанного и справедливого мира».

Пересыпкин О.Г., профессор, доктор историчсеких наук, действительный и почетный член Императарского Православного Палестинского Общества

Впервые опубликована 23 сентября 2005 г.

в издании «Газета «Слово»

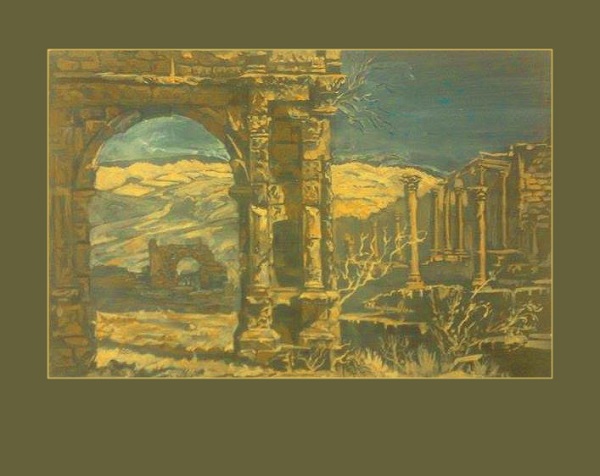

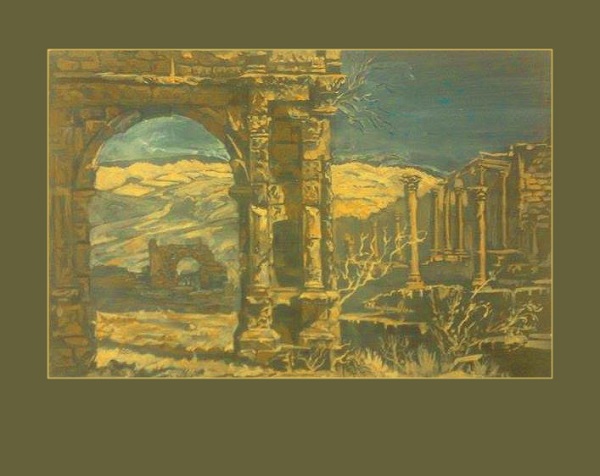

Босра.

После разделения Римской империи на западную и восточную, город перешёл под власть Византийской империи и был завоёван империей Сасанидов в начале седьмого века, окончательно город завоевало войско Арабского халифата под командованием Халида ибн Валида в Битве под Босрой в 634 году.

В византийский период Босра играла важную роль в истории раннего Христианства и была резиденцией архиепископа.

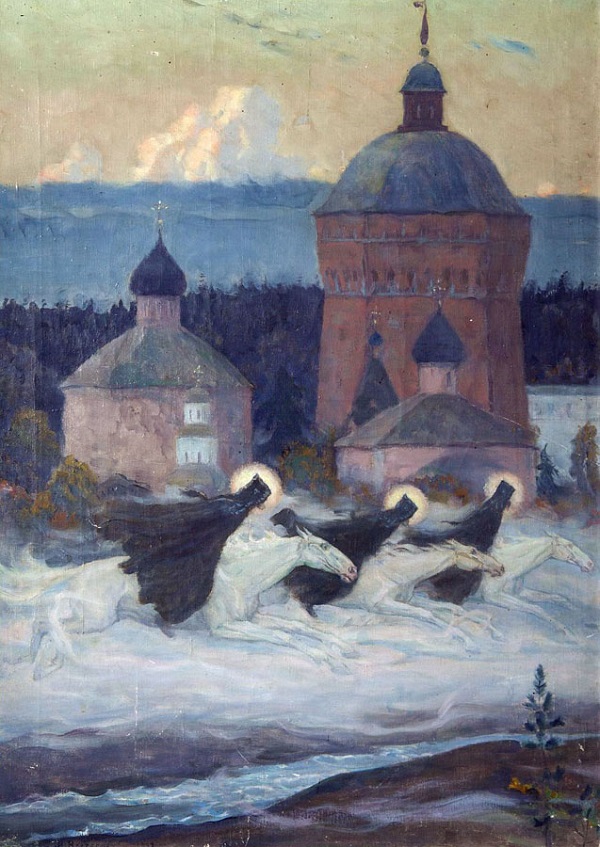

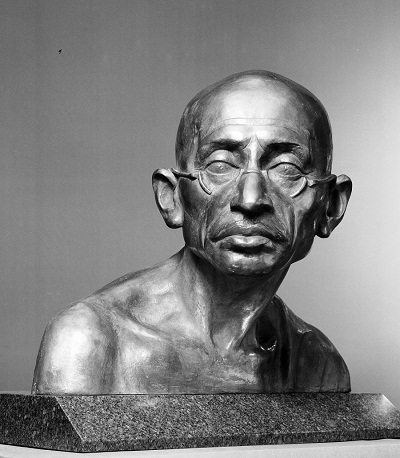

Рис. Даниэлы Рябичевой

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: