29 сентября 2015 года

Гимназия № 1409

Миротворческая культурно-просветительская акция

«Врата нравственности»

Сегодня дети Гимназии № 1409, их педагоги и наставники, а также секретарь по делам прессы, информации и культуры Посольства Индии в Москве господин ДЖЕЙСУНДАР и скульптор АЛЕКСАНДР РЯБИЧЕВ посадили ДЕРЕВО ДОБРА в саду ГИМНАЗИИ № 1409. В рамках проекта ЛЮДМИЛЫ СЕКАЧЕВОЙ «ОТКРОЙ ДОБРОТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ!» 29 сентября 2015 года.

Эта акция послужила кульминацией праздника, Миротворческой культурно-просветительской акции «Врата нравственности», в рамках которой прошла передача эстафеты выставки, посвященной двум духовным лидерам человечества «МАХАТМА ГАНДИ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ», переезжающей в стены Творческой Мастерской Рябичевых, где 20 ноября 2015 года в День памяти Льва Толстого состоится торжественное открытие экспозиции.

Скульптор Александр Рябичев

господин Джейсундар

секретарь по делам прессы, информации и культуры Посольства Индии в Москве,

Арти Сони

журналист (Индия)

и учащиеся Гимназии № 1409

сажают «Дерево Доброты»

Эта акция вызвала необычайный отклик в сердцах участников. Каждый хотел коснуться листочка дерева, приобщиться к действу, встать как можно ближе, и по окончании дети стали заключать друг друга в объятия, говорить друг другу теплые слова, и это была самая искренняя и непосредственная часть мероприятия, отражающая его суть.

Среди выступающих в торжественной части мероприятия и почетных гостей были господин Джейсундар, секретарь по делам прессы, информации и культуры Посольства Индии в Москве, София Загряжская — искусствовед, редактор интернет-журнала Творческой Мастерской Рябичевых, Арт-Релиз.РФ и куратор выставок Мастерской, скульптор Александр Рябичев, лауреат премии Джавахарлала Неру, Ефим Шустерман — кандидат на должность спикера Школьной ученической Думы.

В актовом зале Гимназии состоялось мероприятие «Врата нравственности», в котором участвовали учащиеся 6 «В» класса (класс Индии), исполнившие индийский танец из кинофильма «Миллионер из трущоб» (автор музыки А. Р. Рахман), учащаяся гимназии Карина Кагермазова, а также прозвучали стихи «Два мудреца», посвященные проекту «Открой доброте свое сердце» в исполнении выпускницы гимназии Марии Амелиной. Автор стихов Мария Бордукова – журналист, переводчик.

Как символический знак передачи выставки Рябичевым были принесены в дар рисунки участников школьного конкурса на тему «Что такое доброта?».

Александр Рябичев

Руководитель Творческой Мастерской

Рябичевых

принимает эстафету

экспозиции

Выставка

в рамках проекта

Людмилы Секачевой

«Открой Доброте своей Сердце»

состоится

20 ноября 2015 года

В Творческой Мастерской Рябичевых

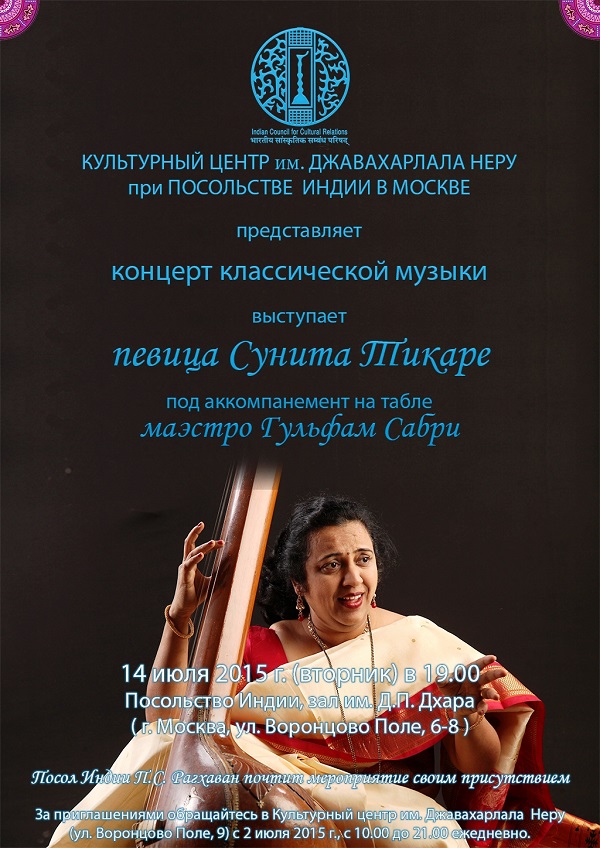

Солистка ансамбля индийского танца «Одисси» Анпилогова Агелина (15 лет) ученица 9 класса, призер международных и региональных конкурсов. Она исполнла индийский танец «Вакратунда» — танец, с которого индийцы, по традиции, начинают все важные мероприятия, посвященный Богу Ганеше, приносящему удачу и устраняющему препятствия на пути к достижению заветной цели.

Мероприятие вели Заместитель директора гимназии по воспитательной работе Юлия Акмулова и руководитель проекта «Открой доброте свое сердце», директор Некоммерческого партнерства «Мир Традиций» Людмила Секачева.

В своей приветственной речи Людмила Леонидовна обратилась ко всем присутствующим, в первую очередь к детям со словами:

«Я бесконечно рада нашей новой встрече на проекте «Открой доброте свое сердце», который пустил глубокие корни в этой удивительной гимназии и получил полезное и важное развитие под руководством мудрого директора и замечательного человека Ирины Викторовны Ильичевой.

Вслед за посольством Индии в Москве, здесь с успехом прошла выставка «Махатма Ганди и Лев Толстой: уникальное наследие», являющаяся иллюстрацией их переписки на тему ненасилия. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высоко оценил значение этой выставки и пожелал успеха и долголетия нашему с вами проекту.

В его приветствии есть такие строки: «Особенно, актуально, что тема просветительской пропаганды нравственных ценностей, которой посвящен данный проект, звучит в годовщину 70-летия Победы над фашизмом. Переписку Толстого и Ганди справедливо называют «инструкцией нравственности» для общества, которая служит нравственному оздоровлению каждого человека, в отдельности».

В этом добром проекте нас объединили две великие личности России и Индии: русский писатель Лев Толстой и основоположник философии ненасилия, «отец индийской нации» Махатма Ганди, которого мы чествуем сегодня накануне его рождения 2 октября, который, по резолюции ООН, объявлен Международным днем ненасилия.

И еще одна знаменательная дата. Ровно 100 лет назад Махатма Ганди вернулся в Индию из Южной Африки, чтобы начать ненасильственное освободительное движение индийского народа за свою независимость.

Символично, что, именно, сказочная и добрая Индия подарила миру этого титана своего времени. Ведь широко известный на планете и глубоко почитаемый индийцами, древнеиндийский эпос «Рамаяна», начинается такими словами: «Добро и зло стучатся в сердце человека, но только доброте спеши его открыть».

Дорогие друзья! Замечательно, что ваша гимназия стала лидером среди учебных заведений Москвы по пропаганде лучших человеческих качеств и нравственности, которая является внутренней установкой каждого человека действовать согласно своей совести. Махатма Ганди говорил: «Я знаю только одного тирана, и это – тихий голос совести». Именно, потому великий бенгальский поэт Рабиндранат Тагор называл его «часовым совести». И Махатма Ганди не оставлял этот пост всю свою жизнь до последнего вздоха.

И сегодня, вы – наши любимые дети, открыли нам «Врата нравственности», благодаря которым попали в атмосферу доброты и доверия друг к другу, которая царит в этой гимназии и в праздники, и в будни. Вы вывели нас на дорогу доброты, и мы готовы следовать за вами, потому что верим в вас и надеемся на вас. И прав был великий Ганди, когда говорил «Если хочешь изменить мир к лучшему, надо начинать с детей».

Огромное спасибо, друзья, за ваше участие в этом проекте, за вашу помощь, искренность и чистоту, за любовь к России и Индии, за почтение к двум великим пророкам ненасилия: Махатме Ганди и Льву Толстому!

У нас с вами все впереди! И никому не удаться свернуть нас с этого доброго пути по волнам жизни! Попутного нам ветра!»

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: