Рынок оборота культурных ценностей и произведений искусства отражает основные макроэкономические процессы. Произведения искусства рассматриваются как инвестиционный продукт, служащий для преумножения вложенных средств.

Ежегодный обзор арт-рынка, представленный лидерами аналитиками данной области Аrtprice и Art Market Monitor of Artron (AMMA) в сентябре 2017 г. обнародовал следующие аналитические данные касательно 1 половины 2017 г. по рынку изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, фотография, печать, инсталляция).

Сегмент современного искусства ведет к общему выздоровлению рынка, прибавившего 5%. Выделяются следующие ключевые моменты.

1. Мировой оборот художественных аукционов достиг в 1-м полугодии 2017

6,9 млрд. долларов США.

2. Цены в сегменте современного искусства выросли на 9,6%.

3. США с оборотом 2,2 млрд. долларов США обогнали Китай с 2 млрд. долларов США.

4. Великобритания и Франция внесли свой вклад в восстановление арт-рынка до 13% и 7%.

5. Современное искусство составляло 15% мирового оборота арт-рынка против 3% в 2000 году.

6. Цена на работу Жана-Мишеля Баскиа (род. в 1960) достигла $ 110,5 млн.

Глобальный обзор.

На глобальном уровне арт-рынок находился в лучшей форме в первом полугодии 2017 года, завершив, таким образом, двухлетний период регрессии. По мнению Тьерри Эрманна, основателя и генерального директора компании artprice, начиная с 2000 года арт-рынок функционирует в сторону снижения активности, сопротивляясь кризису NASDAQ. В числе факторов, повлекших снижение арт-рынка девять-одиннадцать атак, второе вторжение в Ирак и, конечно, беспрецедентный финансовый и экономический кризис, который начался в 2007 году. Он также сопротивлялся значительному росту глобальной геополитической напряженности и появлению негативной процентной ставки, которая наносит ущерб сбережениям. На протяжении последних 17 лет арт-рынок демонстрировал свою способность адаптироваться к условиям, тем самым избегая видимых в финансовой сфере мелочей. Поэтому он сыграл важную “актива-убежища” роль, не превращаясь при этом в мыльный пузырь.

Полугодичный оборот аукционов изобразительного искусства:

Мировой арт-аукционный оборот вырос на 5,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Восстановление произошло главным образом за счет показателей американского рынка, оборот которого вырос на 28%.

Другие крупные западные державы также активно способствовали восстановлению. Как Великобритания, так и Франция – третье и четвертое место в мировом рейтинге рынка – приняли участие в новой динамике, завершив период первого полугодия с ростом показателей оборота на 13% и +7% соответственно. Среди других растущих рынков отметим Австралию – прирост на 18%, Южную Корею – прирост на 42%.

С другой стороны, сокращение рынка Германии на 6% было незначительным ввиду ее глобального рейтинга (6-е место) и объема сделок (1,5% мирового оборота). Однако Испания представила резкое -30% падения с $7 млн. в оборот за 6 месяцев, что поставило страну на 28 место в рейтинге мировом рынке, оказавшись позади Польши ($18 млн.), Турции ($14 млн) и Израиля ($8,5 млн.).

Китай и США, «ноздря в ноздрю».

В дуэли «мягкой силы» между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки баланс никогда не был таким близким, причем обе страны располагали почти равными объемами сделок и цифрами оборота.

В США, 38,000 проданных лотов изобразительного искусства на общую сумму $2,2 млрд. за шесть месяцев, в то время как в Китае, 37,900 проданных лотов изобразительного искусства, составивших в общей сложности 2 миллиарда долларов. Каждый год, начиная с бума китайского арт-рынка (около. 2008-вторая половина 2013), одна из двух сверхдержав берет незначительное превосходство над другой. По итогам первого полугодия 2017 года разница незначительна.

Однако этот беспрецедентный новый паритет является плодом двух диаметрально противоположных центров развития по обе стороны океана. В то время как оборот торгов поднялся на 28% в США, Китай пострадал на 12%, что подтвердил официальный китайский партнер Артпрайса Арт-мониторинг рынка Артрона (АММА).

За развитием соперничества между двумя сверхдержавами будет интересно следить во 2-м полугодии 2017, поскольку Китай, как правило, показывает более высокие обороты во второй половине года (подтверждено за последние восемь лет), тогда как на Западном рынке, как правило, наблюдается более низкий уровень активности во 2-м полугодии.

Новая эпоха процветания на Западе

Продажи современного и послевоенного искусства, похоже, закрыли период корректив на западном рынке, который начался во второй половине 2015 года. Эта адаптация по существу была вызвана неизбежным сжатием доходов, вызванных растущей трудностью аукционных компаний в объединении высококачественных произведений искусства в современные и более ранние художественные периоды.

К счастью, активность в последние месяцы говорит о новой эре процветания, что началось с самого значимого сигнала, поступающего от продажи произведения Жана-Мишеля Баскии «Без названия» (1982 год). Цена $ 110,5 млн., оплаченная за этот современный холст иллюстрирует глубокое изменение в рыночном отношении: коллекционеры теперь совершенно готовы платить эквивалентные суммы за современные шедевры.

Эта новая динамика является результатом постепенной трансформации Арт-рынка. С 2000 года коллекционеры проявляют растущий интерес к произведениям, созданным во второй половине XX-начале XXI века. Так, тогда как послевоенное и современное искусство составляло 8% и 3% мирового аукционного оборота 17 лет назад, сейчас они составляют 21% и 15%.

Доля рынка по периодам создания в мировом аукционном обороте

Концентрация арт-рынка высокого класса в Нью-Йорке позволила самым мощным коллекционерам мира конкурировать на одном и том же и уникальном рынке. Новый владелец шедевра Жана-Мишеля БАСКИЯ, японский коллекционер, 41-летний Юсаку Миедзава, приобрел работу за такую сумму, до сих пор, зарезервированную для современных шедевров. С ценой $110,5 млн. его картина «Без названия» (1982) является 6-м самым дорогим произведением искусства когда-либо проданным на аукционе и эффективно продвигает нью-йоркского граффити-художника (умер от передозировки наркотиков в возрасте 27 лет) в пантеон истории искусства наравне с выдающимися мастерами на все времена, наряду с Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Альберто Джакометти, Фрэнсисом Бэконом и Эдвардом Мунком.

Новые предпочтения коллекционеров

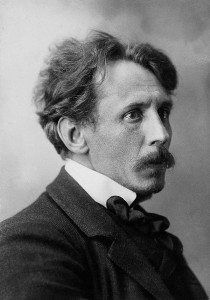

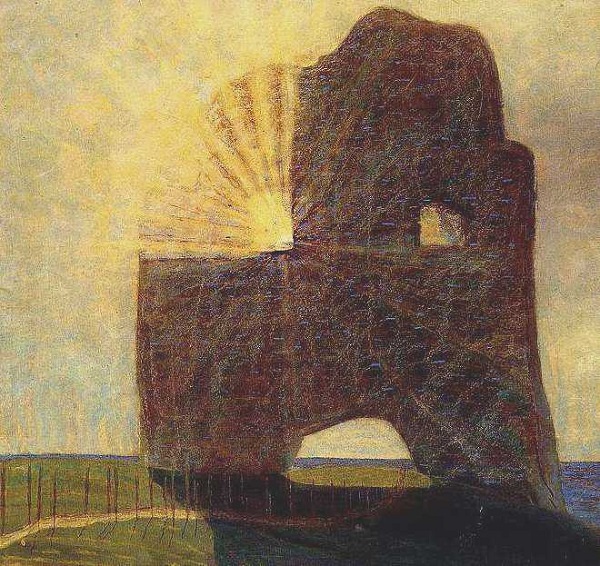

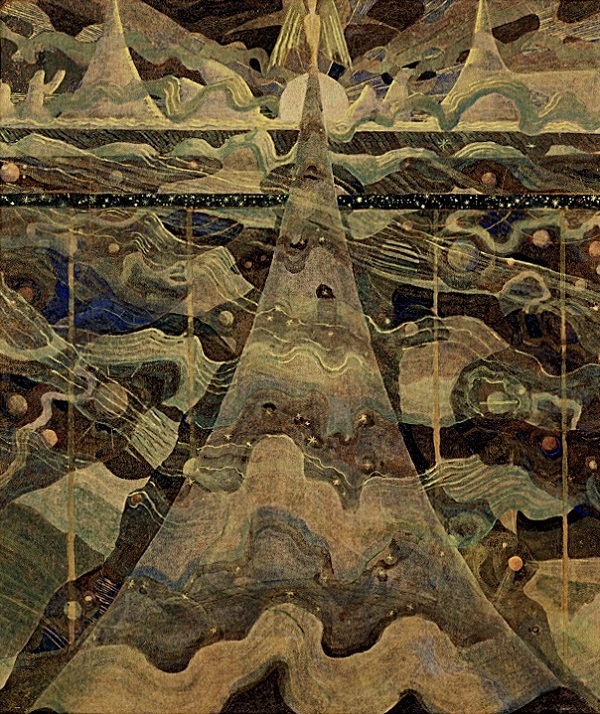

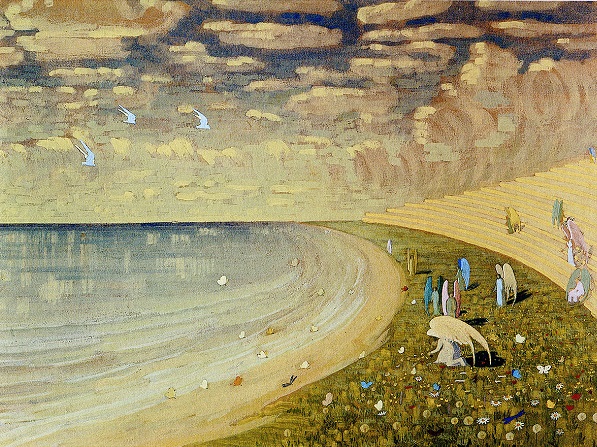

Помимо нового ценового рекорда для Жан-Мишеля Баския, другой большой новостью на мировом арт-рынке в начале этого года, несомненно, является двойной новый рекорд для Василия Кандинского в Sotheby’s London 21 июня 2017. Во-первых, среднего размера холст, датированный 1909 годом, с изображением Мурнау достиг 26,8 млн. долларов; затем большая абстрактная картина 1913 года, «Bild mit weissenlinien» (Картина с белыми линиями), извлекла 42,3 миллиона долларов.

Другие крупнейшие художники первой половины 20-го века также достигли новых высот. Скульптура Константина Бранкузи «Спящая Муза» (1913) и шедевр экспрессиониста Макса Бекмана вызвали очень серьезные торги.

Топ результатов торгов первого полугодия 2017 года.

В целом, однако, современное искусство – это самый интересный сегмент рынка для коллекционеров. Этот факт наглядно иллюстрируется в целом динамикой цен для различных художественных эпох.

Индексы цен – рассчитанные по версии Artprice на основе всех результатов аукционов изобразительных искусств по всему миру – предоставят уникальный и абсолютно объективный взгляд на эволюцию Арт-рынка. Цифры ясно показывают, что за последние два года только сектор современного искусства (художники, родившиеся после 1945 года) предоставил рост цен.

В то время как Modern Art и более ранние периоды показали стабильные ценовые показатели после кризиса, послевоенному искусству в свою очередь, все труднее поддерживать темпы роста. Его звезды – Энди Уорхол, CY Twombly, Рой Лихтенштейн и Герхард Рихтер встречаются все реже на вторичном рынке. Это отражает тот факт, что “музей промышленности” (museum industry) (экономическое понятие, разработанное Artprice в начале 2000-х годов) последовательно приобретал их лучшие произведения на рынке. Напомним, что в период с 2000 по 2014 год было открыто больше музеев, чем на протяжении всего 20 века. Аналогичным образом, Artprice подтверждает, что, как и в 2016 году, еще 700 новых музеев с «международными художественными» профилями откроются в 2017 году по всему миру, тем самым укрепляя структуру мировой музейной экономики.

Новая эра процветания, в которую входит рынок искусства, впервые в своей истории движется посредством современным искусством. Это является историческим событием в истории искусства и неоспоримым показателем доверия арт-рынка к современным, ныне живущим художникам. Нынешняя сила рынка современного искусства (ранее составлявшего самый слабый сегмент рынка) иллюстрирует общую основательность современного рынка искусства в целом… основательность, которая добавляет безопасности и уверенности для новичков на рынке.

Как никогда ранее, арт-рынок доказывает свою роль как ликвидный и эффективный рынок, предлагая чрезвычайно привлекательную доходность, особенно в условиях, когда центральные банки демонстрируют негативные процентные ставки, которые действительно катастрофичны для вкладчиков.

Таким образом, очевидно, что мировая статистика аукционных продаж явно свидетельствует о большом будущем за современным искусством в коммерческом поле.

Арт-рынок относится к сегментам устойчивого экономического развития, наибольший потенциал в которой принадлежит современному искусству.

Источник информации: https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2017-by-artprice-com

Перевод подготовила Елена Садыкова

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: