31 марта Shaltai Editions и галерея «Триумф» представили проект «Le Jardin» Александры Вертинской. «Le Jardin» — лимитированный альбом с тиражной графикой, в состав которого вошли восемь шелкографий и папка для презентации и хранения произведений.

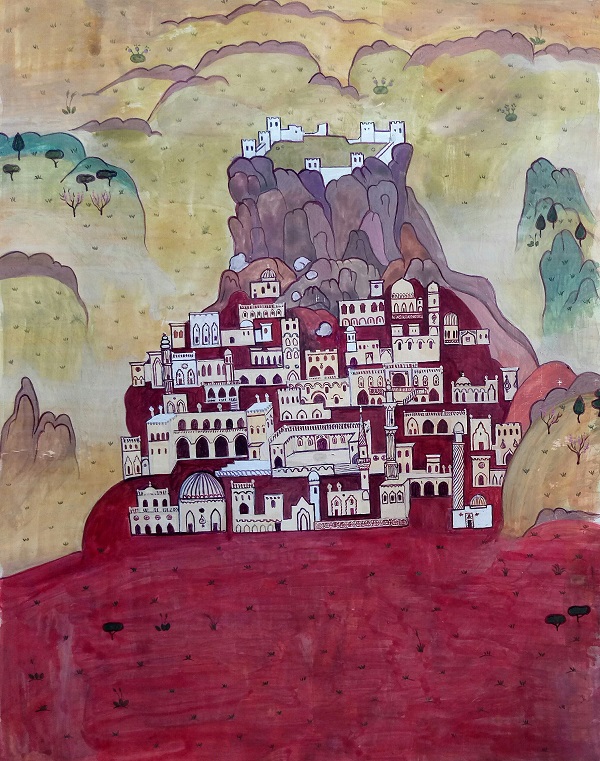

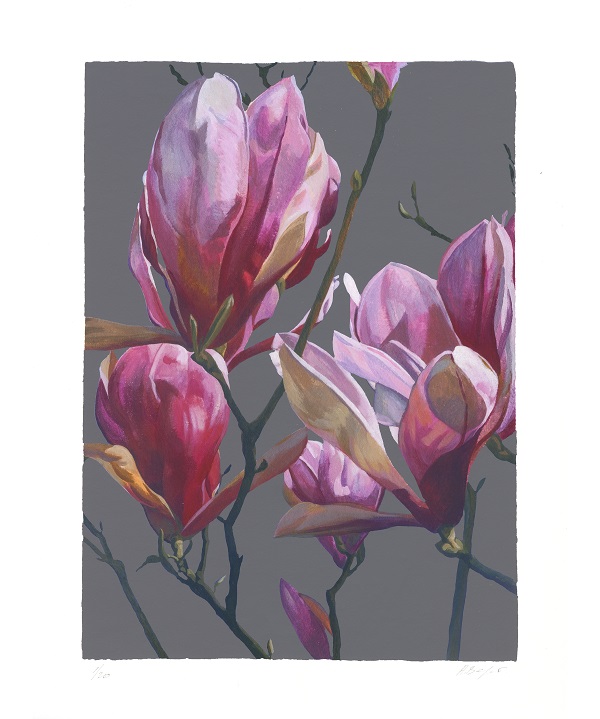

Экспериментируя с технологиями печати, Александра Вертинская переосмысливает в новом проекте свои ранние работы. Под влиянием академического образования она находит в реалистическом способе изображения цветов и деревьев идеальный предмет и пространство творчества. Привычный фон живописных произведений Вертинской уступил здесь место новому, более созвучному ручной печати, и придал свежую перспективу традиционной для работ художницы теме безвременья.

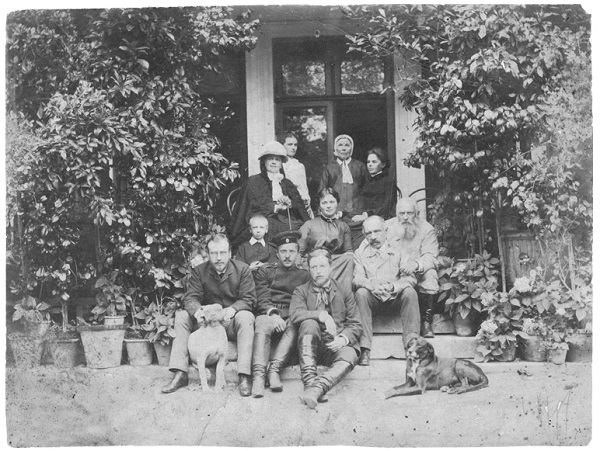

Премьеру проекта посетили основательница «Винзавода» Софья Троценко, основательница «Ли-Лу» Оксана Бондаренко, актриса Алиса Хазанова, певица Зара, продюсер Михаил Друян, дизайнеры Светлана Таккори и Светлана Тегин, актриса Олеся Судзиловская, продюсер Фатима Ибрагимбекова, журналисты Алена Долецкая, Игорь Гаранин, Евгений Заболотный, а также Наталья Максимова и другие.

Мероприятие состоялось при поддержке закрытого винного клуба SimpleWine Prive, артезианской воды Voss и флористической студии Amnesia, которая собрала в пространстве галереи цветочную инсталляцию, вдохновленную работами Александры Вертинской.

Марина Добровинская

Александра Вертинская

Валерия Роднянская

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

О художнике:

Александра Вертинская (1969) — российский художник. В 1992 окончила МГАХИ им. В. И. Сурикова (мастерская Таира Салахова). В 1992–1994 годах стажировалась в Национальной академии художеств в Париже. Член-корреспондент Российской академии художеств. Живет и работает в Москве. Выставлялась в музеях в России, Италии, Великобритании.

Shaltai Editions — художественная платформа, созданная коллекционером Валерией Роднянской в 2016 году. Главная цель Shaltai Editions — развитие малотиражного искусства путем реализации новых проектов и проведения выставочных и образовательных программ. Shaltai Editions предлагает художественные принты и мультипли самого высокого качества, созданные современными российскими художниками нескольких поколений. В проектах Shaltai Editions важнейшие современные российские художники знакомятся с процессами изготовления принтов и мультиплей и экспериментируют с новыми и малознакомыми для себя технологиями.

О галерее:

Галерея «Триумф» была основана Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным в 2006 году. Занимается современным искусством и работает с крупными российскими и зарубежными

художниками. Среди художников галереи — AES+F, Александр Бродский, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Recycle Group, Дэмиен Хёрст, братья Чепмены, Вольф фон Ленкевиц, Тим Ноубл и Сью Вебстер и многие другие. «Триумф» курирует большие выставки в России и за рубежом, а также поддерживает молодое искусство. С момента своего основания галерея «Триумф» провела более 100 выставок в разных пространствах — Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Центральный «Манеж», МАММ и других. В мае 2015 года «Триумф» представил две выставки в рамках 56-й Венецианской биеннале современного искусства — новые проекты художников AES+F и Recycle Group.

Презентация альбома графики Александры Вертинской

«Le Jardin»

состоялась 31 марта 2021 Адрес Галереи «Триумф»: Москва, улица Ильинка, дом ⅜, строение 5

Контакт галереи: www.triumph.gallery

Алена Долецкая

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Зара и Михаил Друян

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Зара и Екатерина Проничева

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Марианна Максимовская

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Евгения Милова и Александр Радаев

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Галина Мазаева

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Андрей Шаронов и Дарья Повереннова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Валерия Роднянская

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Александр Роднянский и Геннадий Йозефавичус

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Елизавета Некрасова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Екатерина Смирнова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Божена Рынска

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Екатерина Кожевникова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Евгения Попова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Полина Аскери

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Фатима Ибрагимбекова

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Олеся Судзиловская

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Светлана Таккори

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Светлана Тегин с дочерью

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Юлия Акимова, Евгений Заболотный и Светлана Таккори

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Юрате Гураускайте

проект «Le Jardin» Александры Вертинской

31 марта 2021

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: