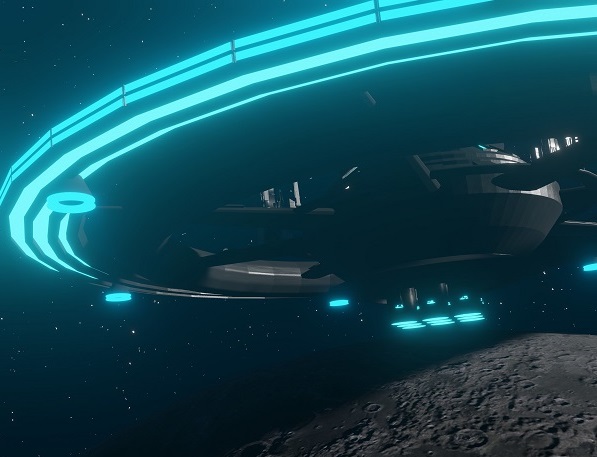

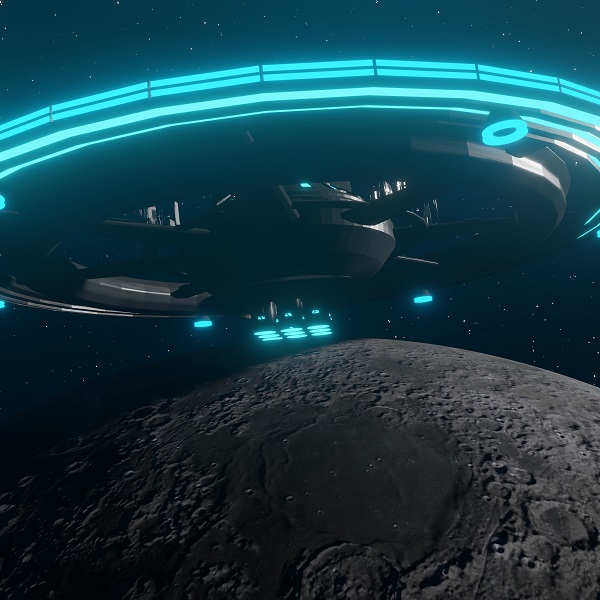

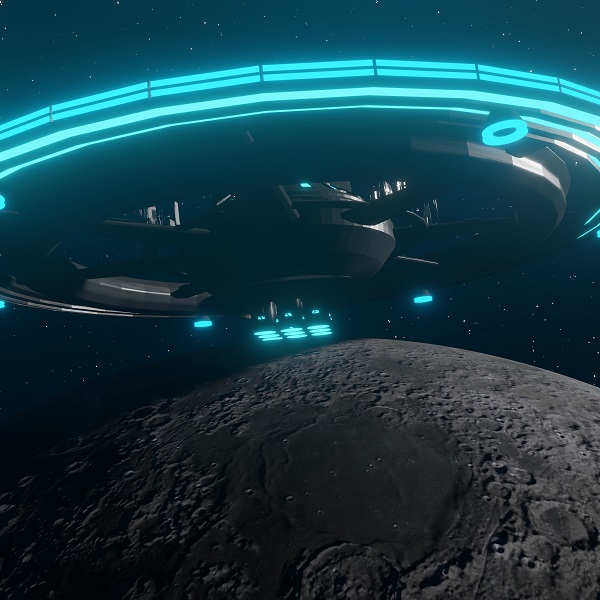

Космический корабль

для Лунной галереи

«Первая Выставка на Луне 2019 — 2022″

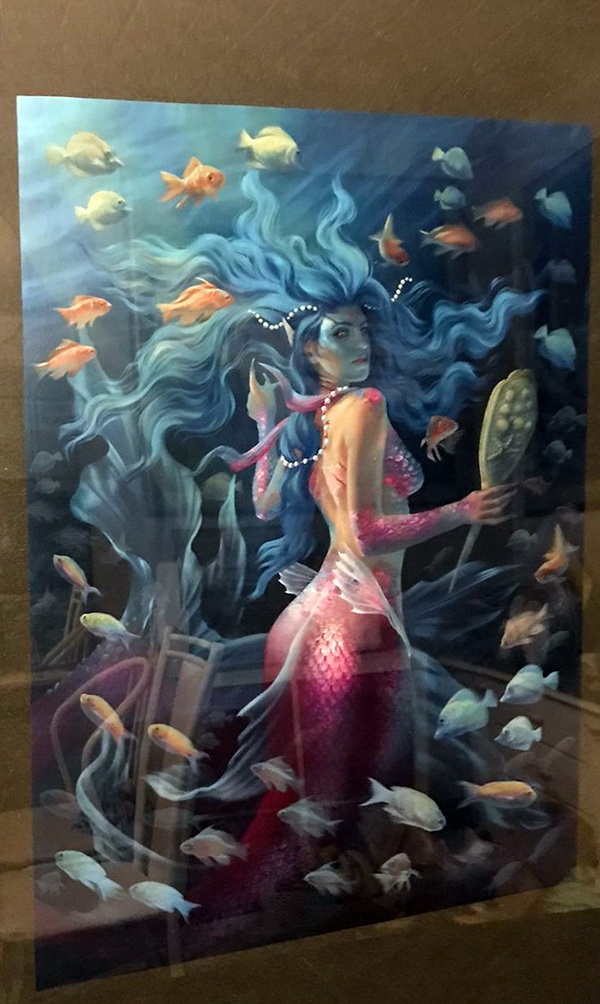

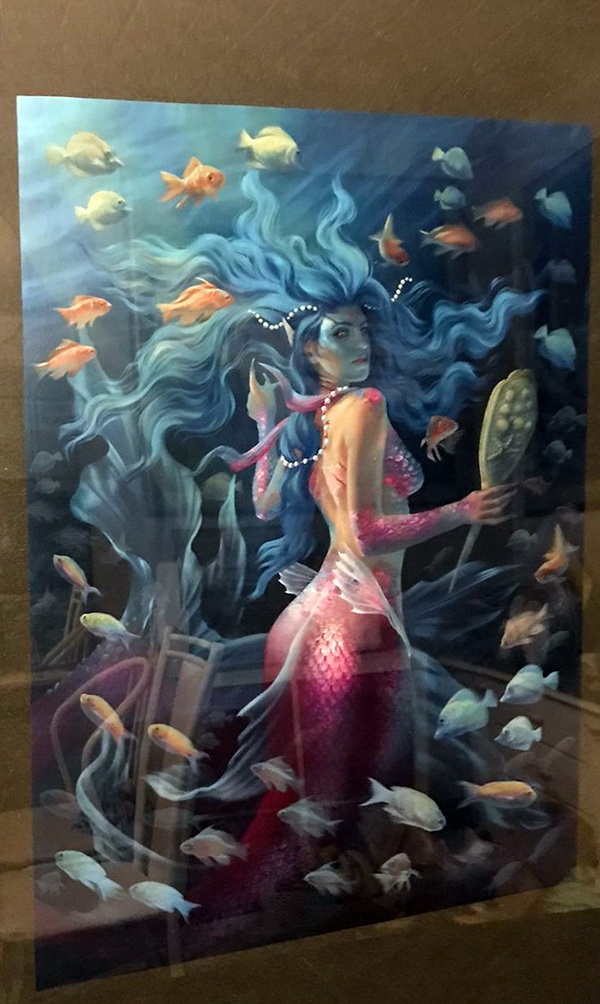

Даниэла Рябичева

daniela_a.r.t

Творческая Мастерская Рябичевых

Впервые для проекта «Первая Выставка на Луне 2019 — 2022″ создана 3D космическая конструкция, чтобы разместить в виртуальной Вселенной работы авторов. Художник, работающая под ником daniela_а.r.t в Творческой Мастерской Рябичевых нарисовала в технике диджитал-арт летающую тарелку, с помощью которой были спроецированы кадры Лунной выставки. Космический антураж был создан таким образом, чтобы не только не отвлекать внимания от художественных произведений участников, но и подчеркнуть глубину замысла и философию их полотен.

Первая Выставка на Луне (англ. First Exhibition on the Moon) — международный, интерактивный, художественный проект, впервые реализованный к шестидесятилетию начала эпохи изучения Луны космическими средствами, когда в январе 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Также проект посвящен пятидесятилетию Лунного Музея (англ. Moon Museum, 1969). «Первая Выставка на Луне» стартовала в преддверии Дня космонавтики 1 апреля 2019 года.

Композиции

Светланы Богатырь

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Каждый год проект Софии Загряжской и Творческой Мастерской Рябичевых «Первая Выставка на Луне» представляет новые работы участников на тему «Космос. Человек. Мироздание». Впервые стартовавшая 1 апреля 2019 года, Выставка посвящена шестидесятилетию начала эпохи изучения Луны космическими средствами — событию 1959 года, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Также свой проект авторы посвящают Юрию Гагарину и его космическому подвигу!

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА НА ЛУНЕ — это концепция, говорит автор проекта София Загряжская.

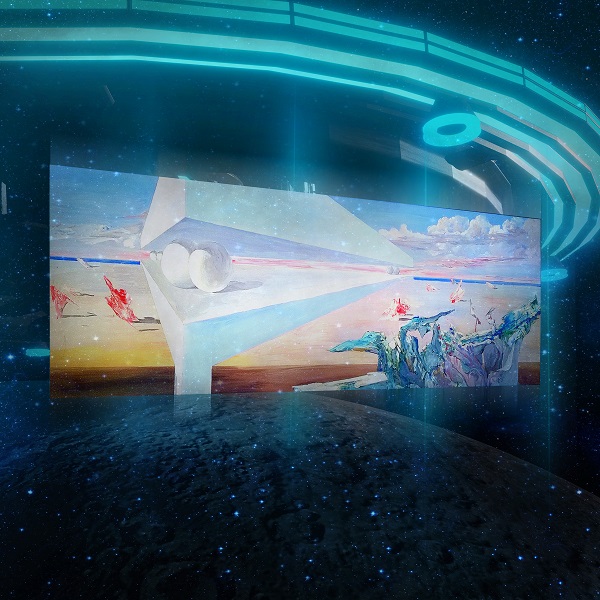

Композиции

Виктора Орловского

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Суть проекта — систематизирование и исследование авторских идей — научных, философских, художественных, рассматривающих взаимосвязи человека и мироздания, науки и искусства, аккумуляция сведений о новых исследованиях, открытиях, направлениях и авторских концепциях.

Участники проекта:

Виктор Орловский, Маргарита Юркова, Марина Звягинцева, Михаил Мантулин, Лариса Белима, Максим Киреев, Зураб Пачулия, Александра Загряжская, Александр Рябичев, Даниэла Рябичева, Даниил Ковалев, Евгений Матько, Сергей Погорелый, Йослен Арриохас Орсини, Дара Иоанниди, Омар Годинес, Борис Загряжский, Татьяна Кузьмина-Чугунова, Омар Чхаидзе, Юриан Беляев, Дмитрий Санджиев, Константин Поляков (Gandi), Петр Смирнов, Алла Булгакова, Олеся Петрова-Книгина, Анастасия Мазалецкая, Вячеслав Прокопенко, Павел Товкач, Мария Комыса, Светлана Богатырь.

Музыка к проекту — композитор Миша Мищенко

Куратор — София Загряжская

Автор проекта «Первая Выставка на Луне» — София Загряжская

Проект также проходит при участии журнала АРТ-Релиз. РФ и Творческой Мастерской Рябичевых, основателем которой известным скульптором Дмитрием Рябичевым были созданы портреты Сергея Королёва для Музея космонавтики в Москве и портрет Константина Циолковского (1966 год по заказу Министерства Культуры РСФСР), а также другие работы на космическую тему, из которых наиболее символичной является композиция «Икар».

Творческая Мастерская Рябичевых

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

История проекта «Первая Выставка на Луне»

2019 год

Группа художников впервые объединилась в виртуальной выставке под слоганом «Расскажи про свой Космос»

2020 год

«Еще больше Звезд»

Виртуальный проект впервые был представлен в реальном пространстве (в Гостиничном комплексе «Космос», Москва, Проспект Мира, 150) в репортажных снимках «лунной выставки»

2021 год

«Полет продолжается»

К Международному Дню Космонавтики проект «Первая Выставка на Луне» представила виртуальный Лунный Музей. Лунную галерею создали дизайнеры Олеся Петрова-Книгина, Анастасия Мазалецкая и Вячеслав Прокопенко.

2022 год

«Осознание сотворчества»

Проведение Выставки проходит в рамках авторской концепции Маргариты Юрковой «Осознание сотворчества».

«Первая Выставка на Луне»

виртуальный проект

2019 — 2022

Даниэла Рябичева

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

«Первая Выставка на Луне»

виртуальный проект

2019 — 2022

Даниэла Рябичева

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Александра Загряжская

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Александра Загряжская

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Даниэла Рябичева

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Александра Загряжская

в проекте

«Первая Выставка на Луне»

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: