И.РУЖЕЙНИКОВ: Сегодня для меня большая честь представить нашего гостя, писателя, президента Академии Российской словесности Юрия Антоновича Беляева. Юрий Антонович, здравствуйте.

Ю.БЕЛЯЕВ: Здравствуйте.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Юрий Антонович, спасибо, что пришли.

Ю.БЕЛЯЕВ: Спасибо за приглашение.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Юрий Антонович, скажите, пожалуйста, а вот как вам приятнее, когда вас представляют, писатель и президент Академии Российской словесности или, наоборот, президент Академии, а потом писатель?

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, ну, конечно, самое высокое звание, я считаю, в мире литературы и искусства, это поэт, поэт с большой буквы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Поэт, да.

Ю.БЕЛЯЕВ: Если бы меня считали, представляли, как поэта с большой буквы, то не нужно уже никаких дополнительных ни президентств, ни сенаторств, ничего. Поскольку, вы знаете, ведь в истории самые великие имена это от Гомера, Шекспира до Пушкина. И ведь в эпоху Гомера, сколько было греческих царей, мы не запомнили.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Мы никого не помним, да.

Ю.БЕЛЯЕВ: Кто помнит, кто был правителем Италии или даже римским папой во времена Микеланджело? Ну, мы помним, что это Юлий II, и то, потому что он заставил Микеланджело написать «Сикстинскую капеллу» расписать.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, совершенно справедливо, и троянских царей мы помним только потому, что о них писал Гомер.

Ю.БЕЛЯЕВ: Конечно. Поэтому выше звания поэта, конечно, ничего не существует. Хотя я к этому еще недавно добавил, потом мы можем сказать об этом, я ведь стал еще и художником в последние годы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: О, как, поговорим об этом.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, поговорим обязательно, потому что это очень интересный момент.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Юрий Антонович, а вам хочется остаться в вечности?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, вообще-то, конечно, для творческого человека это, конечно, естественное желание. Почему, потому что, когда говорят: «Я пишу в стол», ну, это немножко такое самовыражение, немножко оно какое-то, напоминает мне дамские слезы или дамское жеманство.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Это не серьезно. Графоманством тоже отдает: я пишу в стол.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, конечно, если ты пишешь картину, создаешь фильм, пишешь стихотворение, пишешь роман, естественно, ты хочешь, во-первых, аудиторию получить, а, во-вторых, чтобы эта аудитория воспроизвелась в последующие годы и поколения. А это означает уже, что ты работаешь для вечности.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Просто слово «вечность», оно такое пугающее слово.

Ю.БЕЛЯЕВ: Пугающее, да.

И.РУЖЕЙНИКОВ: До вечности доходят единицы.

Ю.БЕЛЯЕВ: Конечно. Вы задали вопрос перед этим, когда мы говорили о литературоцентричности в России, действительно Россия это литературоцентричная страна. Причем испокон веков была, со времен Ломоносова, Державина, Сумарокова. Потому что мы все помним, как Державин ставил себе в заслугу, что он истину царям с улыбкой говорил. И помним пушкинское: глаголом жечь сердца людей, его «Пророк» знаменитый, и помним евтушенковское, что в России поэт больше, чем поэт.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Евтушенко еще много, чего скажет, дай, бог, ему здоровье.

Ю.БЕЛЯЕВ: Но сейчас, правда, это утеряли. Но просто, когда я вспоминаю историю русской литературы, я вообще даже одно время у меня был, из-за того, что у нас упрощенный подход и к русской истории, и к русской литературе.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А поподробнее вот насчет упрощения.

Ю.БЕЛЯЕВ: И как раз у меня даже была лет 5, 6, 7 назад такая мысль, идея даже написать книгу, которую я бы назвал так: «Истинный путеводитель по истории русской классической литературы». Потому что там огромное количество белых пятен. И вот весь этот, мы знаем там Державин, Пушкин, Толстой, Блок, но между ними огромное количество гор. И вот я, например, по-моему, это был конец 1980-х годов, я выпустил двухтомник, как составитель и автор статей и комментариев, который назывался «Русская историческая повесть». И там было 9 новых авторов представлено советскому читателю, которые не издавались после 1917 года. И книга была настолько ошеломляющая, что при тираже в 500 тысяч ее невозможно было купить.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Я сейчас вспоминаю историю советских тиражей.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, так что это укор, конечно, сегодняшнему времени.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Скажите, это в вас говорит историограф?

Ю.БЕЛЯЕВ: Так получилось, что у меня ведь двойное образование.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Я знаю, я, поэтому и спрашивал.

Ю.БЕЛЯЕВ: Я получил филологического факультета МГУ и исторической аспирантуры института истории СССР. Поэтому я наполовину историк, наполовину филолог, наполовину поэт, наполовину литературовед. Поэтому у меня основная профессия литературовед. И теперь уже на одну четверть художник. У меня уже больше, чем одна единица получается творческого объема.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А кто, на ваш взгляд, ну, не то, что виноват, виноватых здесь не надо искать. А почему так получилось, что, ну, подождите, может быть, для современной аудитории не столь интересны те самые писатели, которых вы открыли? Может, они интересны только специалистам?

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, вот, например, во времена Пушкина, мы знаем, что действительно, я считаю, что тоже Пушкин, что его главной заслугой было то, что он явил собой чудо русской поэзии во всей его полноте. Но, тем не менее, с ним же конкурировали, соперничали по популярности и по влиянию на умы современников такие писатели, как Бестужев-Марлинский, такие писатели, как тот же самый Иван Крылов, которые басни стали уже хрестоматийными при жизни Пушкина, это и Михаил Загоскин, отец русского исторического романа, и даже Фаддей Булгарин, который позже был у нас признан реакционером. Но его романы влияли на развитие духовного менталитета общества.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, Загоскина, ладно, ему повезло, Загоскина с 1990-х годов начали издавать, потому что он довольно легко для чтения, довольно современный язык у него. Булгарина мы вроде тоже как, ну, не то, что оправдали. То есть сейчас мы о Булгарине знаем гораздо больше, нежели из школьной программы, так что другой был человек, нежели нам рассказывали. Но, может быть, знаете, на ум приходит Бабарыкин, куча писателей, которые были безумно популярны.

Ю.БЕЛЯЕВ: Салиас, Крестовский.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Салиас, граф Салиас, конечно.

Ю.БЕЛЯЕВ: Лажечников.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Лажечникову, кстати, тоже повезло, тоже издают.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, даже в советское время его издавали.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, может быть, они просто своевременные были, нет?

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, у них есть действительно с точки даже эстетической очень сильные вещи. Вот приведу потрясающий пример, почему до сих пор вот эта белая карта русская. Вот, например, при жизни Пушкина вышла книга такого писателя, который, ну, сейчас считается даже не классиком второго ряда, а просто писателем пушкинской эпохи, Николай Павлов.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Первый раз слышу.

Ю.БЕЛЯЕВ: У него три повести были там. Так вот я, как литературовед, гарантирую, что уровень этих повестей был на уровне прозы Пушкина и Лермонтова. Это были классические повести по своей образности и языку. Они оказались где-то на дальней периферии русской литературы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А вы никогда не задавали вопрос, а почему так происходит, кстати?

Ю.БЕЛЯЕВ: Вот я и хотел в этой книге разобраться, почему. Но еще есть ведь более классический пример, который, правда, не из русской литературы, но он как бы для всех должен быть показательный. Что ведь великий Шекспир, который сейчас объявлен драматургом номер один во всем мире, после своей кончины в 1616 году, хотя он был популярным драматургом того времени, поскольку он был руководителем театра «Глобус», он не ставился в той же самой Англии в течение 150 лет. И когда в конце XVIII века несколько известных артистов британской сцены обратили на него внимание, после этого началось его шествие – Европа, Россия и весь мир.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, еще можно Вивальди привести, который до XIX века, и вдруг находят. Значит, просто везение, нет никакого злого умысла.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. И еще более потрясающую вещь скажу, несколько лет назад, ну, лет 10 назад, будучи в Эрмитаже, я еще тогда не был художником, но всегда интересовался, потому что иногда выступал, как искусствовед, я обратил внимание, что три самые сильные картины, которые мне, ну, я не первый раз был в Эрмитаже, которые произвели на меня впечатление, три самые интересные, впечатляющие картины, были не картины Рафаэля и даже Леонардо да Винчи, а картины, которые подписаны одним и тем же именем – «Анонимный художник». Это были гениальные работы, ну, они и сейчас там есть. Но вот это удивительно, что гениальные художники входили в историю, как анонимные.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Юрий Антонович, разговор в такую сторону повернулся, для меня, честно говоря, безумно интересно, потому что разговор именно с вами. Представляете, вот пишете вы стихи, пишете вы работы литературоведческие, а там только просто удача. Проходит 50 лет, и никто про нас не вспоминает.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. Вот как раз у меня есть стихотворение, близкое к этой теме.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А зачитайте.

Ю.БЕЛЯЕВ: Как нарочно, прямо совпало, и причем у меня здесь даже лежит закладка, я чувствовал интуитивно.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Это я чувствовал.

Ю.БЕЛЯЕВ: Называется «Парабола Демосфена» (читает стихотворение)

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вы знаете, абсолютно не пафосно, но безрадостно, согласитесь.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, так что, в общем-то, можем оказаться опечаткой в книге истории, а можем совершить саму историю. Так что это дано определить самому главному и беспристрастному судье – времени.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Времени, да. Потому что, когда говорят, вы знаете, вот, определят люди, читатели. Нет, не люди, только время. Причем, по каким критериям, мы сами не знаем.

Ю.БЕЛЯЕВ: Причем оно тоже мне представляется с завязанными глазами, как Фемида.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Да, да, абсолютно, как Фемида, причем непонятно, что на чашах лежит, или так, или так. Я очень хотел вам задать вопрос, но он такой настолько обширный, что требует многочасового разговора. Мы так часто говорим о традициях гуманизма русской литературы, что мы давным-давно уже забыли, что это есть такое. Не прерывается вот эта связь именно гуманистической традиции в русской литературе сейчас, вот на ваш взгляд?

Ю.БЕЛЯЕВ: Я думаю, что этот вопрос очень, конечно, сложный, важный и дискуссионный. Но мне кажется, прерывается так же, как и прервалась традиция литературоцентричности. Ведь в наше время, вот чем мы особо отличаемся от 30-летней, например, давности времени, тем, что у нас не осталось моральных и духовных авторитетов в образе, в первую очередь, литературы, да и в образе искусств. Потому что у нас ушли все, кто действительно будоражил умы. Ушли Солженицын, Высоцкий, Галич, Окуджава.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, да, авторитеты.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, моральные и духовные авторитеты. Те же самые знаменитые писатели Владимир Солоухин, Тендряков, ну, ведь было гигантское созвездие, они соперничали между собой, но соперничали на духовном поле. Сейчас же, я вот недавно выступал на общественном телевидении России, и там я сказал такую фразу, они меня спросили о современной русской литературе, я сказал, что современная русская литература представляет собой зеркало, разбившееся вдребезги. И теперь по этим осколочкам мы должны воспринимать всю нашу эпоху. Но в осколках увидеть эпоху в целом невозможно, и поэтому вот эти осколки можно склеить только, вот я уже сейчас добавлю, только через несколько десятилетий. Да и клей пока не найден.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, может быть, это естественный процесс развития литературы, восприятия литературы.

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, естественно, но из-за этого, из-за того, что литературный процесс раздроблен на различные творческие союзы, на разные литературные группировки, на разные кружки, окружения, получилось, что у нас нет так называемого, возьмем английское слово, мэйнстрим. Нет этого мэйнстрима, нет основного направления, по которому люди, не входящие в литературный процесс, должны судить, что происходит. Потому что присуждение премий, журналы все, они дают своим… И вот это деление на своих в литературе погубило литературный процесс. Поэтому даже сейчас, которые гуманистические вещи, естественно, большинство писателей пишут гуманистические вещи, но из-за того, что резонанс общественный вещей очень низко, их гуманизм остается в очень таком, на подножном корму гуманисты остаются, вот, в чем проблема. Поэтому многие пишут. Ну, естественно, раньше больше писали, раньше почти каждый писатель как бы считал гуманистический пафос обязательным, сейчас это стало не обязательным. Но все равно у того же Анатолия Кима, взять его последний роман-мистерия «Сбор грибов под музыку Баха», ну, естественно, те же повести Крупина, но там, правда, конечно, все так на православном основано таком фундаментализме некотором, но все равно там все время именно пафос остается. Вот того пафоса гуманизма, который у нас начался с Гоголя, недаром Достоевский сказал, что вся русская литература вышла из «Шинели», из гоголевской «Шинели», пафос Акакия Акакиевича, пафос тургеневского «Му-Му», и даже чеховской «Каштанки», у нас, конечно, утерян. Последним произведением таким пронзительным была повесть Троепольского «Белый Бим Черное ухо», но это же давно уже было написано.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вот минуту назад вы вспомнили Гавриила Троепольского. Я помню, как вся Москва сначала зачитывалась «Роман-газетой», поскольку «Белый Бим Черное ухо» сначала в «Роман-газете» был, а потом все смотрели, я не кинокритик, наверное, неплохой фильм, мне сейчас трудно уже оценивать. Юрий Антонович, но, положа руку на сердце, ведь сюжет-то, он же уже сразу слезу выбивает, там по-другому быть не могло. Лично у меня очень большие претензии к этой книге. Причем знаете, когда, после фильма, когда все выходили, рыдая. И у меня к человеку, к которому я испытываю глубочайшее уважение, к Гавриилу Троепольскому, вот у меня здесь большие претензии. Плакать только от одного сюжета, но это же так просто.

Ю.БЕЛЯЕВ: Это да. Но получается, что вообще сентиментальная литература, она всегда упрощенная, понимаете.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, совсем, здесь вот совсем как-то получается.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. Но, с другой стороны, например высокохудожественность и гуманистический пафос, они всегда совпадают. Это как Блок сказал очень замечательную фразу, что «Каин (эстетика) убил Авеля (этику)».

И.РУЖЕЙНИКОВ: Хорошо сказал, никогда не слышал, хорошо сказал.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, прекрасно. Вам еще одну цитату тоже из Блока приведу, которую я недавно тоже обнаружил, это о роли поэта, это невероятно. Блок, он, на мой взгляд, это Пушкин XX века. И вот себя скромно считают учеником Блока и Гумилева Николая. Причем один раз я недавно выступал перед студентами гуманитариями, первокурсниками, и сказал, что я их ученик. Они говорят: «Ну, вы с ними общались?»

И.РУЖЕЙНИКОВ: Да, особенно с Гумилевым.

Ю.БЕЛЯЕВ: Это было восхитительно.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вы дверью не хлопнули после этого? Сказали: «Идите, читайте сначала, а потом на лекцию».

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, я просто понял, насколько у молодого поколения все прессуется. И поэтому действительно я вот даже некоторым литераторам говорю, особенно тем, кто злоупотребляет сценами насилия или секса, я говорю, ребят, ну, если у вас нет таланта написать «Каштанку» чеховскую, конечно, прибегайте к этим вещам. А вот, если можете, напишите «Каштанку» новую и все восхитятся. Поэтому уж лучше описывать страдания Каштанки, чем действительно вот такие вещи. И вот в Академии мы даже испытываем сейчас потребность в кадрах, потому что действительно разрыв поколений, нам стало некого принимать в Академию Российской словесности. Поэтому многих принимаем зарубежных деятелей, начиная от Умберто Эко, и кончая другими интеллектуалами Европы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вы знаете, вы очень хорошо Блока вспомнили, а теперь давайте поговорим про литературоцентричность, поговорим про самую читаемую, очень просто. Вот смотрите, вы же прекрасно все помните, что в школьном курсе литературы главное произведение Блока это одно из его сильнейших, но далеко не самое главное, это «Двенадцать», по одной простой причине, то есть мы ее не будем даже сейчас обсуждать. В свое время главным советским поэтом, причем случилось это, я не помню, когда я читал об этом, это случилось в 1960-е годы, стал Сергей Есенин. Причем стал Сергей Есенин со своими стихами, ну, скажем так, не самыми лучшими. Допустим, стихи, которые он писал до революции, вообще не учитывались, «Лисицу» вообще никто никогда не читал, и так далее. У нас был назначен главный наш поэт. Разумеется, если бы сказали в 1920-х годах литературному сообществу: «Ребята, вы знаете, главным поэтом будет Есенин, а про Блока, конечно, не забудут, забудут про Гумилева» по вполне понятным причинам, ну, вы понимаете, так, может быть, как раз связь времен начала рваться, увы, именно в советское время, когда назначали главных поэтов, назначали главных писателей?

Ю.БЕЛЯЕВ: Конечно. И тогда началась и потеря литературоцентричности, поскольку литература стала указуемой.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Указуемой, да. Вот это читаемое, это исследуемое.

Ю.БЕЛЯЕВ: И поэтому уже спор талантов, спор гениев отошел на задний план.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, да, и мы пожинаем плоды этого всего.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, а сейчас надо выращивать заново всю эту культуру поэтического и духовного воздействия на общество, заново надо эти восстанавливать образцы. А вот Блока я как раз, я недавно обнаружил, я хорошо знаю Блока, но для меня это неожиданное, новое оказалось, причем стихотворение с символическим названием «Поэты»:

Ты будешь доволен собой и женой,

Своей конституцией куцей,

А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций!

И.РУЖЕЙНИКОВ: Безобразие, как так можно, как в фильме: «Аполитично рассуждаешь». Вот этим все сказано.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, этим все сказано. То есть Блок показал, что поэт, как духовное сокровище нации стоит вне, потому что он создает именно для вечности.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вне конституций государств и социальных устоев.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, потому что он слуга духовного, высокодуховного. И я вообще считаю, что настоящая поэзия, она ведь сродни молитве. То есть следующий уровень это молитва.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Причем даже я это чувствую, хотя я-то являюсь атеистом, но это абсолютно неважно, я с вами полностью согласен. Юрий Антонович, а кто выращивать-то будет, скажет?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, вот это речь идет о том, что здесь, с одной стороны, литература и искусство должно помогать обществу преобразовываться, а общество должно помогать выращивать новых литературных и художественных гениев. То есть это процесс взаимопроникновения. Но учитывая, что сейчас действительно очень много поклонников мамоны в нашем обществе, материализация дошла, видимо, советскую власть многие критиковали за материализацию, что материальная цель выше духовного. Но сейчас-то материальная еще выше поднялась над духовным.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Да, почти ничего другого не осталось.

Ю.БЕЛЯЕВ: И поэтому эти вещи, просто они шокирующие некоторые вещи, об этом можно тоже говорить бесконечно. Причем все видят, что действительно материальное в нашей современной эпохе вырвалось из-под контроля духовного подобно майору Ковалеву из гоголевского «Носа». Потому что материальное должно быть, мы же должны одеваться, питаться, иметь красивую мебель, в принципе, удобную мебель. Но оно вырвалось, и как гоголевский Нос, оно теперь ходит в мундире, оно даже до Кремля добирается, на приемы приходит, всюду.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Скажите, пожалуйста, ну, вот вы создаете книги, вы описываете книги, вы изучаете. Вы, это я не только к вам обращаюсь, допустим, к Академии, к грандам, мэтрам отечественной литературы, поэтики. А у нас, у читателей, не буду говорить у простых людей, я всегда говорю, что, цитирую Стругацких, что какие мы простые, это дубли у нас простые. Мы люди читающие, мы говорим: «Так, извините, гранды, у нас вот есть запрос на это, на это. А вам, грандам, какие бы вы ни были бессребреники, вам есть хочется, как и всем нам». Сначала одни, потом другие будут говорить: да, духовность это хорошо, но давайте мы все-таки на потребу толпе. Или нет. Боитесь этого или нет? Ну, я не про вас говорю конкретно.

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, здесь это все, как говорится, имеет место быть, и правомочно, и правомерно, но, к сожалению, вот здесь приходится и лавировать.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А где свет в конце тоннеля?

Ю.БЕЛЯЕВ: Вот свет, тоннель должен быть в какой-то внутренней убежденности, где-то внутренний стержень должен быть. Ну, он, естественно, воспитывается и школой, и детскими годами, семейным воспитанием.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Конечно, родители.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, родители, окружение тоже сказывается. Потому что, ну, вот я, например, в советское время был человеком принципиальным, меня два раза из комсомола исключали.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ой, за что это?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, за то, что я, например, такой лозунг выдвинул, что диспуты важней субботников.

И.РУЖЕЙНИКОВ: О, это опасно было.

Ю.БЕЛЯЕВ: Это просто было, так сказать, говорится, ревизионизм в высшей степени. Но потом уже я немножко осознал, что и при социализме можно добиваться духовного прогресса.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Можно. Юрий Антонович, мы с вами говорили о том, что при любой социально-экономической формации, ну, мы имеем в виду социализм, при котором мы жили долгие десятилетия, разумеется, не все ходили строем, не все салютовали Ленину, Сталину, то есть действительно люди занимались и своим духовным развитием, и старались развивать своих ближних. Ближний это не только человек, который в твоей семье живет. Я вспоминаю цитату из Довлатова. Он пришел к Гранину, ну, конечно, у них дистанция огромного размера, Гранин тогда был очень успешный и состоявшийся советский писатель, и совершенно неизвестный журналист, не издавший ни одной книги. Они друг другу понравились, и Гранин ему говорил, что есть такая узкая щель, в которую должен сейчас протиснуться писатель, это 1970-е года, между совестью и необходимостью писать то, что говорят. И Довлатов ему говорит, ну, да, но только на другой стороне, сказал молодой горячий Сергей Донатович, еще даже не Донатович, а просто Сережа, там, говорит, по-моему, волчий капкан поставлен. Ну, они разошлись и больше никогда не встречались. Не важно, социализм, капитализм, 1990-е годы, 2016 год, всегда перед писателем, я не побоюсь этого слова, действительно перед властителем умов, и не важно, умов этих миллионы или всего 3 тысячи читателей тиража, стоит вот эта дилемма, вот этого волчьего капкана между совестью и то, что надо. Причем то, что надо, не обязательно говорят, к вам же не приходят и не говорят: надо написать вот это, к примеру, это патриотично, это необходимо. Нет, там другие какие-то сигналы воспринимаются. Как в волчий капкан не попасть? Вас спрашиваю, как литературоведа, который литературой занимается десятилетия, и может посмотреть на все развитие на протяжении многих-многих лет.

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, конечно, это очень большая проблема. Почему даже писатели советской эпохи, они даже изобрели свой Эзопов язык, и он помогал оттачивать литературное мастерство.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Да, вне всякого сомнения.

Ю.БЕЛЯЕВ: И я вот тоже приведу пример из своей литературоведческой практики, я составлял в советское время антологию русской поэзии 1812 года, и первым стихотворением хронологически было стихотворение малоизвестного поэта, по-моему, Иванова, которое называлось «Российскому дворянству». Мне говорят: «Нельзя начинать с него Антологию». Во-первых, это первое хронологически, а, во-вторых, ну, российское дворянство же воевало, все офицеры были дворяне.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Народ воевал.

Ю.БЕЛЯЕВ: Народ, конечно, воевал, но под командованием российского дворянства. Ну, пришлось это стихотворение хронологически перенести. Пришлось идти на эту уступку.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Но, тем не менее, это стихотворение оказалось.

Ю.БЕЛЯЕВ: Оказалось, конечно, и весь сборник был великолепный, он показывал именно пафос национально-освободительного…

И.РУЖЕЙНИКОВ: Здоровый пафос.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, здоровый пафос, когда действительно все сословия, это редкий был случай, соединились в едином порыве. И сейчас то же самое. Сейчас отдела ЦК нет идеологического, но есть коммерческий отдел неизвестной организации.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Абсолютно, да. Вы знаете, мы все говорим о заговоре мирового правительства. Мировое правительство назовите как угодно, много имен – рубль, евро, доллар, не важно, как, вот оно мировое правительство.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, скоро юань будет.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Да, кстати, юань, как я мог забыть. Это серьезно. Буквально пару слов, если вам не трудно, все-таки Академия Российской словесности, ее задачи?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, мы были созданы, точнее, мы были даже воссозданы, потому что наша Академия по уставу это воссозданная Российская Академия, созданная по указу Екатерины Великой, и первый президент которой была княгиня Дашкова. И там было в уставе, мы перенесли в свой устав, защита русского литературного языка и пропаганды его. Ну, мы прибавили еще и пропаганду русской духовности современной. И поэтому мы, в общем, представляем такое здоровое духовное консервативное общество.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Прямо сорвали с языка, потому что есть же две Академии словесности, есть консервативная и есть, я не знаю, как, ну, либеральная, наверное.

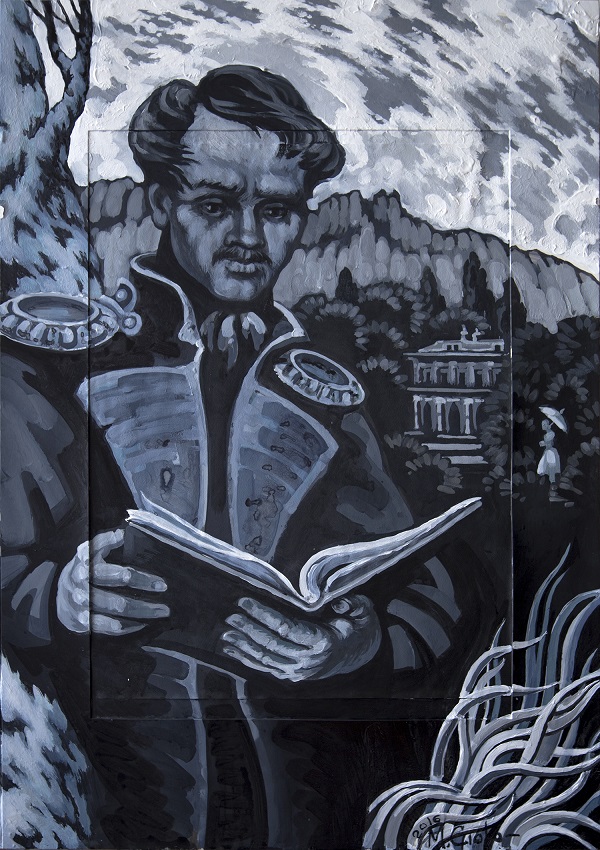

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. Мы консерваторы. Но мы здоровые консерваторы. Потому что я, например, консерватор считаюсь вселенского масштаба, поскольку у меня, например, пьесы такие посвященные, «Человек, остановивший Солнце» пьеса о Копернике, «Звездные часы Микеланджело», пьеса о Микеланджело. Поэтому я принадлежу, считаю себя так, немножко, может, самонадеянно, не только русской культуре, но и мировой культуре. Потому что для меня Диккенс, Конан Дойль, Данте и Пушкин, все мои авторы и друзья-литераторы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Конечно, разумеется. Мы на этом жили, мы на этом воспитывались.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, конечно, вот это было большое достижение советской эпохи, что мировая классика вошла в русскую национальную классику и не была оторвана. То есть у нас не было идейной ксенофобии, эстетической ксенофобии.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, во всяком случае, к литературе XIX века англоязычной, германоязычной, не было никакой. А вот скажите, слово бороться, продвигать, это общие слова. А как можно бороться за чистоту русского языка?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, мы боремся как, у нас была одна очень интересная такая деталь, мы способствовали по нашему предложению проведению на телевидении конкурса на лучшее владение русским литературным языком среди телеведущих. И первым…

И.РУЖЕЙНИКОВ: Я бы побоялся, я, правда, радиоведущий, я бы побоялся участвовать.

Ю.БЕЛЯЕВ: И там победителем, я помню, были объявлены Игорь Кириллов и Анна Павлова, телеведущая была такая.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Это когда было?

Ю.БЕЛЯЕВ: Это было лет 10 назад. И мы надеялись, что этот конкурс станет ежегодным.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Не станет.

Ю.БЕЛЯЕВ: Но, несмотря на успех, мы даже наградили Анну Павлову Пушкинской медалью Академии, он не стал вдруг почему-то. А вот он очень сильно, потому что он мобилизовывал всех.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Запроса нет. Увы, к сожалению, нет запроса.

Ю.БЕЛЯЕВ: Вот это удивительно. Поэтому мы стараемся, как наши акции проводить, ну, вот мы учредили Пушкинскую медаль, и она с тех пор стала самой популярной общественной наградой. Причем она стала не только в России популярной, мы вначале хотели отмечать писателей, музейных работников, учителей-словесников, в первую очередь, но оказалось, что награда востребована всем обществом. У нас и министры, губернаторы стали награждаемые, ну, кто способствует культурному развитию.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А, кстати, вот это, кто способствует.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, конечно. Ну, в первую очередь, губернаторы, Псковской, где музеи Пушкина. Но интересно, что за рубежом Пушкинская медаль стала популярнейшей, мы наградили пять президентов суверенных стран, друзей России от Армении до Финляндии. Последний был президент Хорватии. Так что это очень любопытная деталь. И вот при помощи как бы такого общественного камертона влияем на шкалу ценностей. Потому что шкала ценностей это главное. Если она правильная шкала ценностей, общество пойдет в правильном направлении. Если шкала ценностей искажена, у этого общества впереди только проблемы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Я прошу прощения, вопрос очень скользкий. У вас есть высокая награда, которую вы получили из рук предстоятеля Русской православной церкви патриарха Алексия II, почетный президент Академии это нынешний предстоятель, это Кирилл, патриарх Кирилл. Если мы не знакомы с тем, чем занимается Академия, сразу напрашивается вопрос, а, может быть, вы совсем консерваторы, клириколизированы?

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, поскольку мы избрали почетным президентом патриарха Кирилла, когда он был еще митрополитом Кириллом. Мы даже предложили ему как бы сложить с себя эти полномочия, считая, что это ему тяжело, но он отказался. Просто мы выступаем ведь за секулярную духовность.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Спасибо за то, что вы это сказали. Крайне редко мы слышим вот это словосочетание секулярная духовность.

Ю.БЕЛЯЕВ: И поэтому в этом плане мы абсолютно чисты перед обществом, то есть мы не навязываем ложных ценностей. Мы навязываем ценности, которые исходят из традиций государства, народных традиций и гуманистических. Я вообще считаю, что как, например, в искусстве, в литературе и в живописи, и в музыкальном творчестве гуманизм, эстетика, красота и мастерство. Потому что, если, например, гуманизм на низшем формальном уровне, он никому не нужен. Давайте будем добрыми, ну, давайте будем добрыми, и все.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Никто не против.

Ю.БЕЛЯЕВ: Надо сделать в такой художественной форме, чтобы эта фраза звучала. То есть такой образ надо создать изобразительный или поэтический, чтобы рифма звучала, чтобы отточены рифмы были, понимаете.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А вот насчет эстетики?

Ю.БЕЛЯЕВ: Эстетика это самое сложное, поскольку приходят ниспровергатели.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Дискуссионная самая, понимаете.

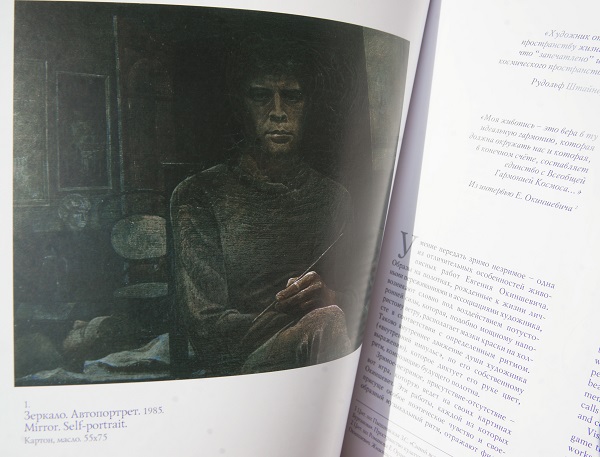

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. Но для меня эстетика это все же отражение прекрасного в мире. Ну, когда, например, как художник-живописец, я вижу, например, безобразных женщин, например, Бэкона или других современных художников, ну, меня коробит. Мне даже и женщины Ренуара не очень нравятся, но все равно они лучше. А больше всего мне нравятся женщины, естественно, и Тициана, и итальянских всех этих мастеров Боттичелли, Веронезе, Джорджоне и так далее.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вот хорошо, что вы Рубенса не назвали.

Ю.БЕЛЯЕВ: Вот Рубенс мне как раз не импонирует, хотя великий мастер, но вот не близок по эстетике. Эстетика дело спорное. Причем она очень сложная, вот, например, академизм у нас осудили художественный, но вот я несколько лет назад был на выставке Семирадского, типичного представителя академизма русского, ну, мне он очень понравился. Потому что это великолепные формы и прекрасные формы. Ну, вот сейчас мы видели новый феномен выставку Серова, это же показатель, что Серова прекрасно все знали, считали его классиком второго ранга, ниже Сурикова, Репина и так далее, но когда эта выставка состоялась при грандиозном социальном феномене посещения, то оказалось, что Серов-то великий художник.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Оказалось, что он великий, и оказалось, что, в общем-то, мы его не знали.

Ю.БЕЛЯЕВ: И мы его не знали, и открытие состоялось. Причем эти работы мне меньше понравились, чем раньше. Но зато остальные работы были великолепные. И вообще главная его совокупность творчества великолепна.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Скажите, а живопись это ваша такая давняя любовь?

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, потому что мне пришлось выступать как искусствовед очень много. Причем у меня было много друзей-художников, они просили, чтобы я о них писал, когда я еще не был искусствоведом, и вот мне пришлось, например, была Елена Романова, художник такой, она меня попросила, я написал о ней статью, которую даже журнал «Художник» опубликовал, а это главный журнал того времени. Потом у меня был приятель, в смысле, он и сейчас хороший знакомый, Илья Глазунов. Он попросил, чтобы я о нем написал сценарий фильма, мне пришлось это сделать. После этого ко мне Шилов обратился с такой же просьбой, и я тоже сделал. И, короче, мне пришлось работать по просьбам моих художественных друзей.

И.РУЖЕЙНИКОВ: То есть вас передавали с рук на руки, как эстафету.

Ю.БЕЛЯЕВ: Короче говоря, я столько знаний приобрел.

И.РУЖЕЙНИКОВ: И сказали: все, теперь буду писать сам.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, теперь решил сам. Как раз мы совместили, в Академию очень много художников стало поступать проситься, хотя у нас словесности…

И.РУЖЕЙНИКОВ: А как вот так?

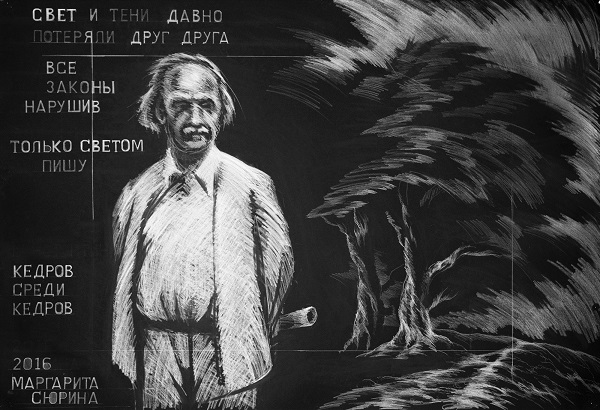

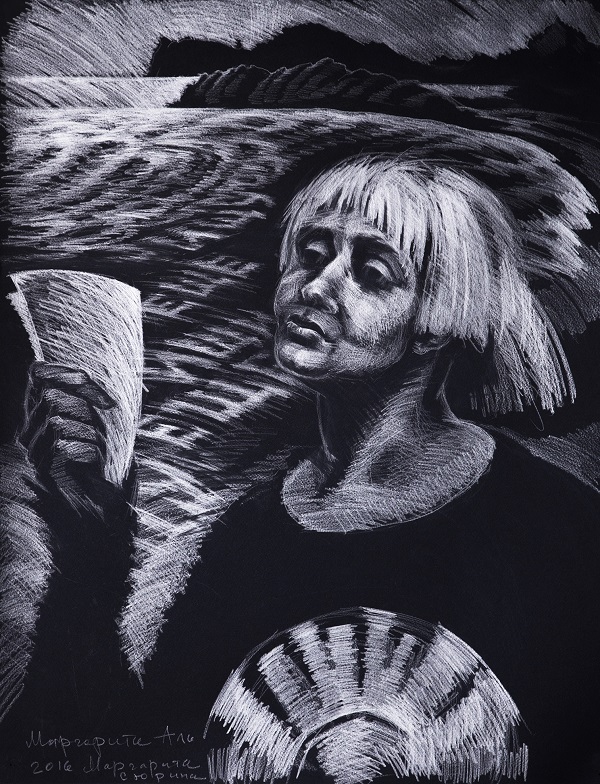

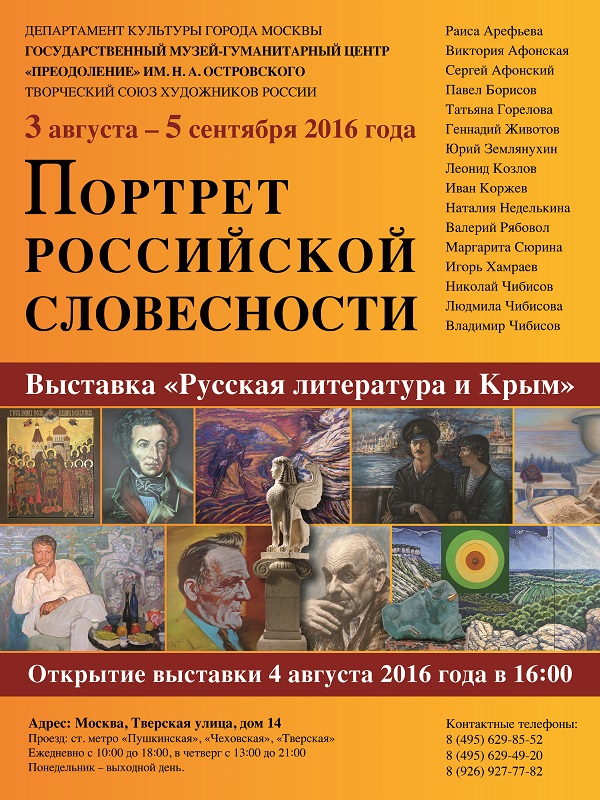

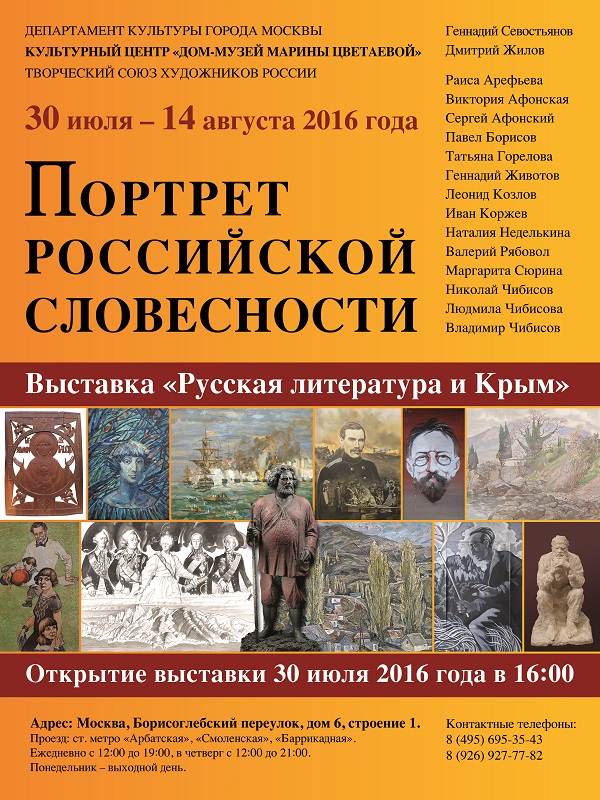

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, дело в том, что многие художники, они же выступают и как публицисты. Например, Валентин Сидоров попросился, я говорю: «Ну, вы великий художник». Он говорит: «Ну, у меня и книга есть». Он показал целую книгу свою выпустил, литературную книгу мемуаров художественных таких, воспоминания о детстве, юности. И многие художники пишут. И в этой области, кто пишущий художник, мы естественно стараемся их по совокупности брать. И вот недавно, я вам принес каталог выставки «Магический квадрат», это под эгидой Академии, в ЦДРИ проходила, очень интересная выставка, там отличная статья молодого искусствоведа Софии Загряжской. Здесь 8 великолепных художников, причем как раз интересно, о секулярной духовности, что направление, которое эти художники исповедуют, называется «русский консервативный авангард».

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, Юрий Антонович, весьма вероятно. Я говорю, я не могу никого судить, и потом я не знаком с творчеством этих художников. Когда я слышу в 2016 году «русский консервативный авангард», согласитесь это сразу цепляет. Что такое русский авангард? Это знают, что это самое успешное русское изобразительное искусство XX века. А это консервативный.

Ю.БЕЛЯЕВ: Это еще успешнее считается.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вы думаете?

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. Потому что мы соединяем русское (неразборчиво) искусство с новаторским подходом, методом. То есть художник в дебрях своего подсознания не должен забывать о зрителе.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ой, как это правильно. Юрий Антонович, я только сегодня узнал, что вы пишете картины, что это у вас не просто страсть, это часть большой вашей жизни. Начали мы разговор с того, что только время покажет, поэт, писатель останется в веках, ладно, в веках, хотя бы в памяти десятилетия, своих потомков. А с художником еще сложнее. Вы же наверняка об этом не думаете, вы же пишете, для того чтобы получать удовольствие.

Ю.БЕЛЯЕВ: Нет, дело даже не столько в удовольствии, сколько получается, что, несмотря на то, я пишу стихи, афоризмы, миниатюры прозаические, в изобразительном искусстве другой метод выражения идеи.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Конечно.

Ю.БЕЛЯЕВ: И вот иногда есть потребность другим языком выразить свою идею и оказать какое-то воздействие на окружающий мир. Потому что у меня даже названия картин, например, которые трудно было передать стихом, например, «Пришествие красных гномов» называется картина, или, например, картина «Времена года. Трансформация энергий».

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, да, писать об этом, это другое, совсем другое.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, это другое будет, это совсем другая эстетика, другое мировосприятие. Поэтому здесь я оказался счастливым человеком, что мне удалось в совершенно иной для меня ипостаси, потому что поэзию и живопись мало связывает.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Ну, да, практически, меньше, чем с музыкой.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, конечно, удалось вот это выразить. И мы уже три выставки провели группы «Магический квадрат», они все очень успешны.

И.РУЖЕЙНИКОВ: А ближайшая когда будет?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ближайшая будет в апреле, вот я приглашаю вас и слушателей вашей программы.

И.РУЖЕЙНИКОВ: С большим удовольствием.

Ю.БЕЛЯЕВ: Это будет в Гостином Дворе, рядом с Кремлем, там галерея «Дрезден» есть, вот мы где-то на апрель-май договариваемся. Мы там уже одну выставку проводили как раз, два года назад, сейчас будет очередная выставка.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Дорогие друзья, надеюсь, все запомнили. В Гостином Дворе, «Магический квадрат», апрель-май. Скажите, пожалуйста, вопрос не для красного словца, вам уютно в 2016 году жить?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, как сказать, в общем-то, относительно уютно.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вот про относительно.

Ю.БЕЛЯЕВ: Только, если обращаясь к экономическим, социальным, политическим, идеологическим факторам, чувствуешь себя неуютно. Но когда ты находишься в мире, как писал Вячеслав Иванов в башне из слоновой кости своего искусства, то ты как бы защищен. Но, когда выходишь из этой башни, сталкиваешься с массой проблем.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Я знаете, сразу цитирую Иванова: и ничто нам не поможет. И не надо помогать. Одно из последних стихотворений.

Ю.БЕЛЯЕВ: И поэтому я все же стремлюсь быть человеком житейско-философского склада, и поэтому я считаю, что надо терпеть. Если некоторые вещи нетерпимы, надо терпеть, поскольку вот ведь философам, поэтам, художникам должна быть приемлема такая житейская и общественная терпимость. Это ближе уже и к гуманистическому пафосу.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Скажите, это упрощается до обычной любви к людям? Как вы думаете? Терпимость. Или это разные категории, на ваш взгляд?

Ю.БЕЛЯЕВ: Здесь, в принципе, они близки. Я тут даже собираюсь в ближайшее время, может быть, в конце года книгу афоризмов издать. Так получилось, что у меня много изречений, которые мне просто жалко, что они пропадают. Последнее мое изречение как раз на эту тему: «Все люди хорошие, даже плохие».

И.РУЖЕЙНИКОВ: Дорогие друзья, мне кажется, что, если хотя бы один раз вы произнесете эту фразу с утра, глядя в зеркало, причем обращая ее к себе: все люди хорошие, даже плохие, мин станет чуточке лучше. Все свои афоризмы вы искренне пишете? Я не хочу вас ни на чем ловить абсолютно.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, конечно, искренне, потому что это тоже форма самовыражения. Там у меня и поговорки у меня получились, мне даже стало любопытно, что я стал состязаться с самым великим автором соперничать – с народом. Поговорки это народное дело, и даже получается какое-то действительно очень такое состязание с чем-то великим, неведомым, потому что раньше я не понимал, как можно народную поговорку сочинить. Но у меня целый ряд поговорок тоже есть. Так что там будут изречения, сентенции, поговорки, все прочее.

И.РУЖЕЙНИКОВ: С большим удовольствием ждем вашей книги. Юрий Антонович, любой мастер, как мне кажется, я доживу, надеюсь, я тоже буду это чувствовать. Любой мастер к 70, к 60, может быть, чувствует, что приходит другое поколение. Люди искусства, они люди без возраста, в основном, конечно. Но, тем не менее, приходит другое поколение и мне с ним неуютно, или, наоборот, очень уютно. Вот я, допустим, сейчас, ну, я не писатель, я не поэт, мне очень уютно с теми, кто на 30 лет младше меня, у меня большие надежды на них. А вот о молодых литераторах, о молодых поэтах, те, кому 30 сейчас, кто только входит в мир большой литературы, вам с ними уютно или нет? Или антагонизм, или как, как вы думаете?

Ю.БЕЛЯЕВ: Ну, мне кажется, антагонизма, конечно, нет, но и уютности нет. Почему, мне кажется, вот молодое поколение, условно, от 2- до 35 лет, оно по непонятной мне причине менее интеллектуально ангажировано, чем предыдущее поколение. Несмотря на то, что у них возможностей поглощения книжной информации через интернет, через изобилие книг гораздо больше, чем в наше время, но они как-то воспринимают эту мировую информацию очень посредственно, она не доходит до глубин их сознания. И поэтому с точки зрения подготовки современные литераторы явно уступают прошлым литераторам. Даже мы знаем, что Есенин, который на каких-то курсах учился, а Горький вообще нигде не учился, только в церковно-приходской школе, они были колоссально начитанными и образованными людьми.

И.РУЖЕЙНИКОВ: У нас другое отношение к информации.

Ю.БЕЛЯЕВ: Сейчас, получив два диплома высших учебных заведений, люди плавают в интеллектуальном море на плотах.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Вы с Гумилевым общались?

Ю.БЕЛЯЕВ: Да, на плотиках и спасательных круга, а не на корветах и не на шхунах, и не на каравеллах.

И.РУЖЕЙНИКОВ: И потом с плотика, к сожалению, плотик видно недалеко.

Ю.БЕЛЯЕВ: Я вот, например, скажу о себе в заслугу, не знаю, во что, просто, почему у меня такой базис. Дело в том, что я всю мировую литературу практически прочел, за исключением, может быть, одного Шатобриана, оставил его на закуску. И поэтому сейчас мне немножко, конечно, неуютно, потому что современные авторы, которых я читаю, что зарубежные, что отечественные, они, конечно уступают классикам.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Юрий Антонович, все-таки оправдывая поколение, тем, кому сейчас 20 и 30, я, честно говоря, не знаю, как бы мы читали, окажись мы 30-40 лет назад, 50 лет назад в тех же условиях. То есть, читали бы мы всего Диккенса, когда перед нами столько, ну, назовем это интеллектуальный соблазн, потому что кино это тоже интеллектуальное. Так получилось, нам теперь с этим жить.

Ю.БЕЛЯЕВ: Да. А для истинного писателя необходим этот интеллектуально-информационный базис, он просто необходим.

И.РУЖЕЙНИКОВ: Мне тоже так кажется. Но будем надеяться на лучшее.

Юрий Антонович Беляев русский писатель, учёный, общественный деятель. Секретарь Правления Союза писателей России, президент Академии российской словесности. Родился 21 декабря 1944 года в семье учителей в городе Россошь Воронежской области. С 1963 живёт в Москве. С отличием закончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ (1969) и очную аспирантуру Института истории АН СССР (1973). Защитил кандидатскую диссертацию по историографии (1980), получил международный диплом доктора философии (1980). Орден «Сергия Радонежского» II степени Русской православной церкви.

Президент

Академии Российской словесности

Юрий Беляев

Почётный академик Пушкинской академии (1995), действительный член Академии геополитических проблем (2000). В 2004 году избран Кембриджским биографическим центром Человеком года.

Юрий Беляев автор многих книг и статей, работает также в жанрах литературного исследования и художественной критики, эссе и публицистики. Его произведения печатались в журналах «Молодая гвардия», «Смена». «Огонек», «Форум», «Берегиня», «Президент. Парламент. Правительство» и др., переводились на немецкий, португальский и непальский языки.

Ю.А. Беляев — автор литературоведческого исследования — книги «Свидания через века», популярных мифологических энциклопедий «100 чудовищ Древнего мира» и «Зверобоги древности».

Искусствовед София Загряжская о Юрии Антоновиче Беляеве: «Выражать себя на языке изобразительного искусства Юриан Беляев начал сравнительно недавно, но успешное продвижение его на новом для него поприще оказалось стремительным. За несколько лет он как художник, прошел путь от постижения азов рисунка до обретения собственного стиля и авторской концепции, сумел не только сам найти свое творческое лицо в живописи, но и собрать единомышленников в художественной среде. Долгие годы Юриан Беляев как искусствовед, писатель и публицист, является автором статей, очерков и книг о художниках и изобразительном искусстве. Со многими выдающимися мастерами его связывает многолетняя дружба. И этот опыт общения и духовные поиски его как поэта и литератора привнесли новое слово в историю художественного творчества, обогатив мир искусства новым направлением, отражающим время и настроение современности.»

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки:

Фестиваль GAMMA в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ пройдет 23-24 июля 2016 года на нескольких музыкальных площадках и в арт-галереях города

Санкт-Петербург

Невский проспект

фото: София Загряжская

Фестиваль GAMMA стремится стать одним из самых ярких летних событий Санкт-Петербурга. Новые формы искусства, новейшие тенденции в музыке, выступления ведущих электронных музыкантов мира и России, дневные лекции и мастер-классы охватывающие самое актуальное и интересное, документальное кино о музыке и людях, яркие работы медиа-художников, которые представят несколько аудио-визуальных инсталляций, авторские ресайкл-инсталляции и многое другое. 4 сцены, часть из которых расположены под открытым небом, примут около 50 артистов со всего мира, а уникальная индустриальная территория проведения фестиваля, где растения одерживают уверенную победу над бетоном и железом, впервые за десятки лет «оживет», трансформируясь в цельный арт-объект.

Обозначая мощную связь между творчеством и технологиями, искусством и человеком, вдохновением и эмоциями — фестиваль призван объединить всё самое актуальное, креативное и интересное в одно действие, и стать глобальным ориентиром, местом встречи, местом вдохновения и рождения чего-то абсолютно нового…

На 4-х сценах 23 и 24 июля пройдут выступления ярких представителей мировой музыкальной сцены от академической неоклассики до глубокого техно.

Участники:

BYETONE A/V LIVE (DE, Raster-Noton) ▼ KANGDING RAY A/V LIVE (FR, Stroboscopic Artefacts, Raster-Noton) ▼ FRED P (New York, Soul People Music) ▼ FUNCTION (Berlin, Ostgut Ton) ▼ POLAR INERTIA LIVE (Paris, Dement3d) ▼ MARTIN KOHLSTEDT LIVE (Germany, Kick the Flame) ▼ ROBERT DREWEK (DE, Rawax, Chiwax, Housewax) ▼ ABDULLA RASHIM LIVE (SWE, Northern Electronics) ▼ ALBERT VAN ABBE LIVE (NL, No Comment) ▼ SHLØMO LIVE (FR, Delsin, Taapion) ▼ FRANCOIS X (FR, DEMENT3D, Affin) ▼ MICK WILLS (DE, International Deejay Gigolo) ▼ ROBERT LIPPOK A/V LIVE (DE, Raster-Noton) ▼ Benoît and the Mandelbrots A/V LIVE (DE, Syff) ▼ SOLAR BEARS LIVE (Dublin, Planet Mu) ▼ ERIC CLOUTIER (New York, The Bunker NY) ▼ TADEO LIVE (Madrid, Non Series) ▼ DADUB LIVE (Berlin, Stroboscopic Artefacts) ▼ VARG LIVE (Sweden, Northern Electronics) ▼ INNER 8 LIVE (Berlin, Holotone) и многие другие…

GAMMA расположится на территории бывшей экспериментальной судостроительной верфи Санкт-Петербурга, 5 музыкальных сцен, множество арт-объектов, импровизированные арт-галереи, виниловый маркет, фуд-траки, лекторий, кинотеатр и другие зоны расположатся среди растений и деревьев, которые поглощают остатки старых зданий. В создании фестиваля играют важную роль ресайкл-инсталляции, основной идеей которых является вторичная переработка материалов и предметов, найденных на территории верфи для создания арт-объектов.

Местоположение: Cанкт-Петербург, Петровская Коса 7 (ст.м: Крестовский остров, Чкаловская, Спортивная)

Арт-галерея «НЕБО» представит работы современных художников на фестивале GAMMA.

Арт-галерея ”НЕБО” — это пространство популяризации, развития и поддержки актуального российского искусства. Галерея представит на фестивале широкий спектр смелых идей, эстетических концепций и большое разнообразие художественных жанров и стилей.

Фотография, живопись, цифровая живопись, графика, инсталляция, в общей сложности будет показано около ста работ.

Художник

Лиана «Норд» Горохова

Одна из участниц выставки в Арт-галерее «Небо»

в рамка фестиваля GAMMA

Родилась в г.Зеленодольск в 1987г. После окончания 9 классов общеобразовательной школы поступила в Казанское художественное училище им.Н.И. Фешина на факультет «живопись».

С 2010г. живет в Санкт-Петербурге.