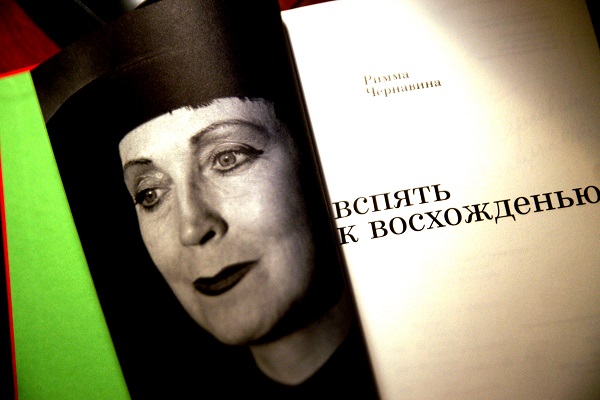

Художник

Иоганн Баптист Лампи Старший

Портрет Дона Осипа Михайловича де Рибаса

xолст, масло

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург

Дон Осип Михайлович де Рибас — испанский дворянин, русский адмирал, еще его называют основателем «жемчужины у моря» — города Одессы.

Ещё в отрочестве де Рибас был зачислен в неаполитанскую гвардию — Самнитский пехотный полк в чине подпоручика, был хорошо образован, знал несколько языков (испанский, итальянский, латинский, английский, французский и немецкий, позднее — русский). Во второй половине 1769 года познакомился с командующим российской экспедицией Балтийского флота в Средиземном море — графом Алексеем Орловым во время пребывания последнего в Ливорно. Алексей Орлов, занимаясь в Ливорно вопросами снабжения и укомплектования экипажей русских кораблей, потрёпанных во время плавания вокруг Европы, предложил молодому человеку перейти на русскую службу. Де Рибас согласился и был принят в волонтёры флота.

26 июня (7 июля) 1770 года участвовал в Чесменском сражении. Был членом команды одного из четырёх брандеров, которыми был подожжён и уничтожен турецкий флот. Во время стоянки русского флота в Ливорно после Чесменской битвы Алексей Орлов давал де Рибасу разнообразные поручения курьерского и дипломатического свойства. Способствовал установлению дипломатических отношений между Неаполитанским королевством и Российской империей, за что получил чин майора неаполитанских войск. В конце 1771 года впервые посетил Петербург с поручением от Алексея Орлова. Вернулся в Ливорно в начале 1772 года с поручением для Алексея Орлова от Екатерины Великой и Григория Орлова — вернуть в Россию их внебрачного сына — 10-летнего Алексея Бобринского, который учился в пансионе в Лейпциге. Алексей Орлов поручил это де Рибасу. В сопровождении де Рибаса А. Бобринский прибыл в Ливорно, где пробыл до начала 1774 года, и лишь затем отбыл в Петербург. За это время де Рибас сдружился с мальчиком. Факт знакомства с внебрачным сыном Екатерины, вне всякого сомнения, повлиял на будущую карьеру и судьбу де Рибаса.

Выполняя данное особое поручение, де Рибас оказался в Петербурге, где в 1774 году был принят на действительную российскую военную службу с понижением на один чин (как тогда было принято при приёме иностранцев) — в чине капитана под русским именем Иосиф (или Иосип) Михайлович.

К этому времени звезда Григория Орлова уже закатилась, у Екатерины появился новый фаворит — Григорий Потёмкин, поэтому рекомендательные письма от Алексея Орлова уже не могли произвести должного впечатления в Петербурге. Де Рибас отправился на юг в войска Румянцева — на продолжавшуюся русско-турецкую войну. В июне 1774 участвовал в сражении при Козлуджи. В июле этого же года участвовал в сражениях у Енки-Базара и Буланика.

Весной 1783 года де Рибас по собственному желанию отправился на юг в распоряжение Григория Потёмкина, имея при себе собственноручно написанный план реформы черноморского флота. Потёмкин обратил внимание на деятельного офицера и оставил его при себе. В это время де Рибас выполнял личные поручения Потёмкина.

Принимал участие в походах на Крым под командою де Бальмена, в результате которых Крым был присоединён к Российской империи. В 1785 году был назначен командиром новообразованного Мариупольского легкоконного полка и переименован в армейские полковники. Полк входил в Кременчугскую дивизию (а она в Екатеринославскую армию), которой с 1786 года командовал Суворов. Хотя де Рибас был не при полке, а находился при штабе Потёмкина дежурным бригадиром, между ним и Суворовым установились многолетние приятельские отношения, что подтверждается многочисленными письмами друг другу.

В Российской армии он прошел все ступени службы от волонтера до адмирала. В 1780 году был назначен командиром Мариупольского легкого конного полка, а во время войны с Турцией 1787-1791 годов стал дежурным генералом при князе Григории Потемкине. Вместе с подполковником Головатым, де Рибас участвовал в овладении Березанской крепостью (1788), Аккерманом (1789) и крепостью Хаджибей (1789), на месте которой по его проекту вскоре возникла нынешняя Одесса.

В 1788 году при взятии Очакова де Рибас предложил поднять затопленные турецкие корабли и усилить ими Черноморскую гребную флотилию. За взятие в плен двух турецких кораблей был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В октябре 1790 года флотилия де Рибаса в составе 34 гребных судов, 48 казацких лодок и нескольких транспортов приняла бой и обратила в бегство речную флотилию противника в составе 23 судов, прикрывавших Сулинское гирло Дуная. Затем десант флотилии де Рибаса (около 600 человек), захватив укрепления и 2 батареи, защищавшие Сулинское устье, обеспечил вход Лиманской флотилии в гирло Дуная. Турецкий флот был окончательно разгромлен: одна плавучая батарея была потоплена, 7 транспортных судов с боеприпасами и продовольствием захвачены, остальные турецкие суда в беспорядке ушли вверх по Дунаю.

В начале ноября 1790 года флотилия де Рибаса заняла Тульчу, Исакчею и остров напротив Измаила. В ходе боев было захвачено около 40 турецких судов и более 20 сожжено. Де Рибас приказал установить на острове батарею и приступить к систематической бомбардировке Измаила и стоявших под защитой крепости турецких судов. Огнем батареи и кораблей флотилии за период с 18 по 27 ноября у стен Измаила было потоплено и сожжено 88 судов противника.

Взятие Измаила В декабре 1790 года де Рибас предложил план штурма Измаила и получил одобрение Александра Суворова. Во время этой операции де Рибас в звании генерал-майора командовал десантными отрядами и Лиманской флотилией. За отличие при Измаиле Суворов особо просил наградить де Рибаса «как принявшего в штурме самое большое участие, который присутствовал везде, где более надобности требовалось, и, ободряя мужеством подчиненных, взял великое число в плен и предоставил отнятые у неприятеля 130 знамен». Де Рибас был награжден шпагой, украшенной алмазами, получил 800 душ в Могилевской губернии и чин контр-адмирала. В 1791 году за успешные действия флотилии в устье Дуная и помощь сухопутным войскам во взятии Браилова и Мачина был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. Позднее, стал кавалером российских орденов Святого Александра Невского, Святого Равноапостольного князя Владимира 2-й степени и командором Святого Иоанна Иерусалимского.

По Ясскому мирному договору 1791 года между Турцией и Россией территория от Буга до Днестра отошла к владениям Российской империи. Генерал-губернатором новых земель был назначен фаворит Екатерины II, граф Платон Зубов. По указу императрицы в 1793 году контр-адмирал де Рибас был назначен командующим всем Черноморским гребным флотом, а указом от 27 мая 1794 года уже в чине вице-адмирала назначался Главным начальником, который будет управлять строительством порта и города Хаджибей (в январе 1795 переименованного в г. Одессу). Почему же именно ему была поручена эта работа? Де Рибас был человеком удивительного ума и предприимчивости. Кроме того, он прекрасно знал эти места. Еще в 1793 году, совместно с голландским военным инженером Ф. де Воланом, де Рибас составил план строительства порта в Хаджибее, указав, что это место имеет естественный залив, где море замерзает в редкие годы. Вице-адмирал в своем проекте учел все, даже финансовые издержки. 22 августа 1794 года было торжественно заложено основание города, фундамент порта, корабельная верфь, две купеческие пристани и две церкви во имя покровителей мореплавателей св.Николая и св.Екатерины. В честь И.М. де Рибаса главная улица города была названа Дерибасовской.

В январе 1797 года де Рибас покинул Одессу, так как был вызван в Петербург. По указу императора Павла I в 1797-1800 годах он был членом Адмиралтейств-коллегии и управляющим Лесным департаментом. В 1799 году получил чин полного адмирала. На следующий год стал помощником вице-президента Адмиралтейств-коллегии и руководил строительством по своему плану новых укреплений Кронштадта.

Де Рибас скоропостижно скончался 2 (14) декабря 1800 года в Петербурге. По одной версии он умер дома в постели, по другой — в карете по пути в царский дворец. 50-летний адмирал был похоронен на католическом (ныне Смоленском лютеранском) кладбище.

Бронзовая скульптура адмирала в составе монументальной композиции восстановленного памятника Екатерине Великой в Одессе

Памятник Екатерине Великой был установлен в 1900 году

Создан скульптором Поповым М. П., архитектором Дмитренко Ю. М, инженером Сикорским А. А. при участии скульптора Эдуардса Б. В.

Российская императрица Екатерина II считается одной из основателей Одессы, а город, впоследствии известный как Южная столица, появился на карте Российской империи с ее высочайшего распоряжения.

В этой скульптурной композиции Екатерину окружают другие основатели города — Иосиф де Рибас, Платон Зубов, Григорий Потемкин, а также Франц де Волан.

Установлен в 1900 году, в 1920 году он был демонтирован по приказу советских властей, и сначала размещен в одесском историко-краеведческом музее.

Восстановлен на прежнем месте почти в первозданном виде в 2007 году.

Сохранилось любопытное предание, почему Хаджибей стали называть Одессой. В античное время, километрах в 45-ти к востоку от Хаджибея находилось древнегреческое поселение Одиссос. Именно этот факт припомнили на придворном балу 6 января 1795 г. в Петербурге, когда Екатерина ІІ раздумывала, как же переимено¬вать Хаджибей (оставлять турецкое название она не хотела из политических соображений). Кто-то предложил Одиссос – в память древнего города, на что императрица ответила:

«Хорошо, пусть Хаджибей носит древнее название, но в женском роде: короче и яснее – Одесса».

Вице-адмирал де Рибас верил в морское будущее нового города, и рьяно взялся за дело. Чтобы поскорее заселить Одессу, было объявлено, что тот, кто здесь поселится, будет освобожден на десять лет от уплаты налогов, и получит ссуды от казны («подъёмные»). С разных мест в Одессу потянулись поселенцы. Для желающих поселиться в окрестностях города, было выделено на морском побережье 15 тысяч десятин земли, годной для хлебопашества. Императрица велела вице-адмиралу де Рибасу построить в Одессе три больших каменных дома и 50 маленьких, чтобы прибывающим иностранцам было, где найти приют на первый год, пока те не обзаведутся собственными домами. Иностранцев также освобождали от уплаты налогов сроком на 10 лет.

Под покровительством Иосифа де Рибаса в Одессе развиваются ремесла, торговля, мореплавание. По его инициативе в 1795 году учреждается городской магистрат, затем открывается городская дума, в том же году – одесская биржа, которая стала центром торговых операций.

В 1795 г. в Одессе по статистике, согласно первой переписи населения проживало 2349 человек.

О художнике: Автор портрета «Дон Осип Михайлович де Рибас» Иоганн Баптист Лампи Старший (нем. Johann Baptist von Lampi der Ältere; 31 декабря 1751 — 11 февраля 1830) — австрийский живописец, график, миниатюрист, мастер парадного портрета.

Родился в семье тирольского художника Матиаса Лампа, под руководством которого и получил первоначальное художественное образование. Совершенствовался у Ф. Кёнига и Ф.-Н. Штрайхера в Зальцбурге, затем у Фр. Лоренци, ученика Дж. Б. Тьеполо, в Вероне. Уже в это время он писал плафоны, напрестольные образа для церквей, исторические картины. Успехи его были столь стремительны, что Веронская академия художеств избрала его в свои члены, когда ему едва исполнилось 25 лет.

В 1781—1788 годах жил в Вене, где быстро снискал себе популярность отличного портретиста. В 1786 году за портрет императора Иосифа II в костюме Великого магистра Ордена Золотого Руна был удостоен звания профессора Академии художеств в Вене и был избран членом её Совета. В 1788 году по приглашению польского короля-мецената Станислава II Августа Понятовского приехал в Варшаву, где им были исполнены портреты самого государя и многих польских и литовских аристократов. В 1791 году Г. А. Потёмкин-Таврический, находившийся тогда в Молдавии, пригласил художника в свою ставку в Яссах. Здесь им были написаны портреты самого генерал-фельдмаршала, секретаря его канцелярии В. С. Попова, генералов М. И. Платова и А. Г. Орлова, а также известный портрет князя А. А. Безбородко. В январе 1792 года через В. С. Попова был приглашён Екатериной II в Санкт-Петербург, где и пробыл пять лет.

Работая при русском дворе, пользовался особым покровительством фаворита императрицы, графа П. А. Зубова. В 1792—1793 годах написал портрет Екатерины II во весь рост с натуры. За эту работу, помимо единовременного и щедрого вознаграждения в 12 000 рублей, художнику от русской казны было назначено ежегодное пособие (пенсион) в размере 1 000 рублей.

Художник

Лампи Старший, Иоганн Баптист

Портрет императрицы Екатерины II

холст, масло

(1793)

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург

В 1794 году за портрет графа А. И. Мусина-Пушкина получил звание почётного вольного общника Императорской академии художеств. В 1795 году за портреты Н. Б. Юсупова, П. В. Завадовского и А. И. Мусина-Пушкина для конфернц-зала Академии получил ценную коллекцию медалей. Давал частные уроки, в том числе В. Л. Боровиковскому и миниатюристу И. И. Малышеву; оказал значительное влияние на Д. Г. Левицкого.

В 1797 году указом Павла I русская казна перестала выплачивать Лампи Старшему ежегодный пенсион и тот вынужден был вернуться в Вену. Тем не менее, Лампи Старший вывез из России наилучшие воспоминания, и своего рода культ к русскому императорскому дому сохранялся долго и среди его потомков.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: