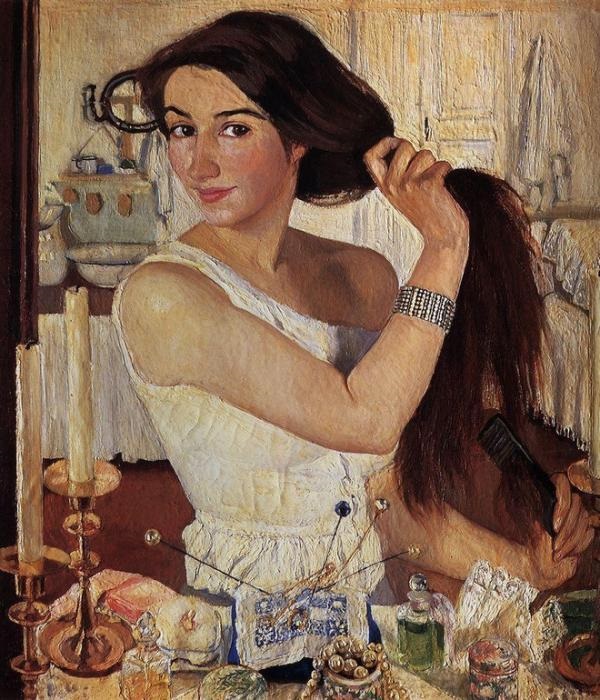

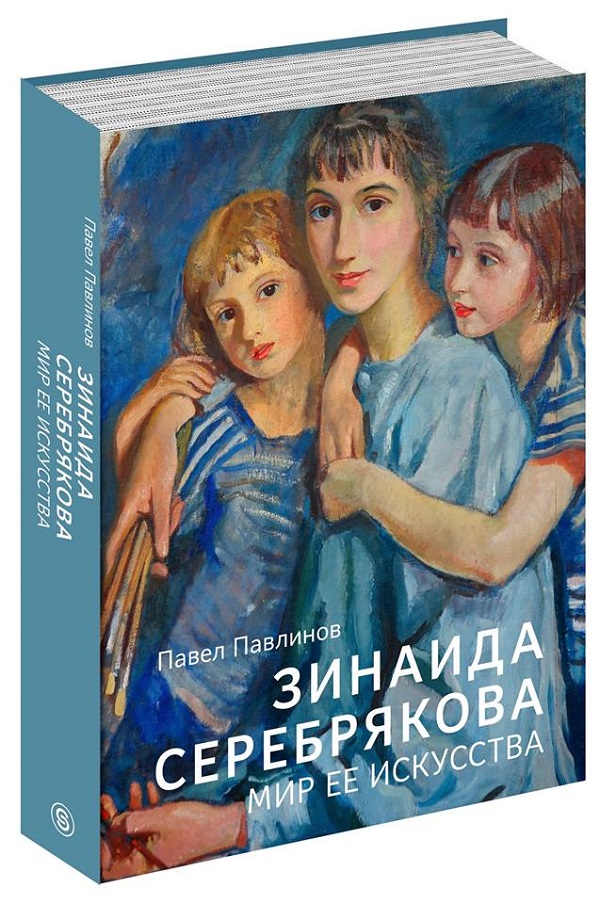

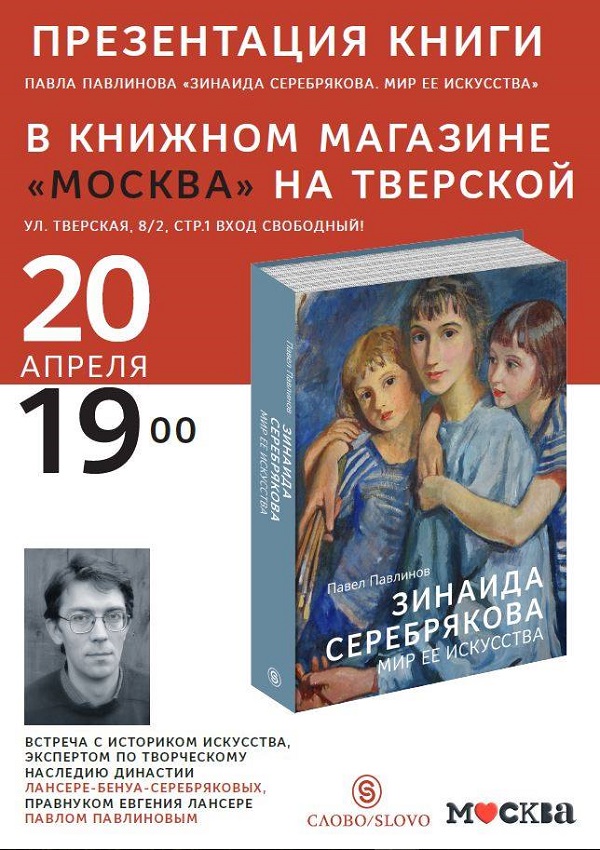

В издательстве «Слово/Slovo» вышла монография «Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства», написанная правнучатым племянником знаменитой художницы Павлом Павлиновым. Книга особенно актуальна сейчас, когда в Третьяковской галерее проходит ретроспектива Серебряковой.

Завтра 20 апреля 2017 года в 19 часов в книжном магазине МОСКВА на ТВЕРСКОЙ улице искусствовед ПАВЕЛ ПАВЛИНОВ представит свою книгу о художнике ЗИНАИДЕ СЕРЕБРЯКОВОЙ.

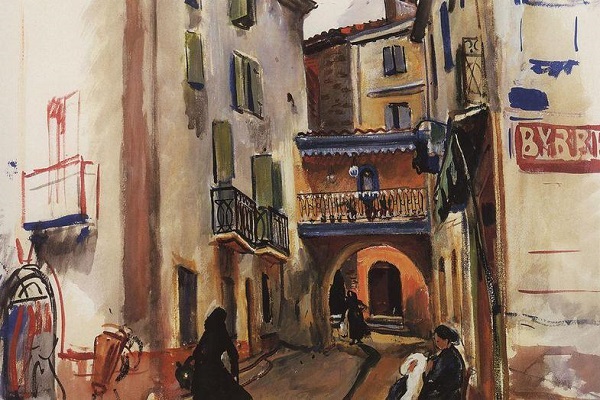

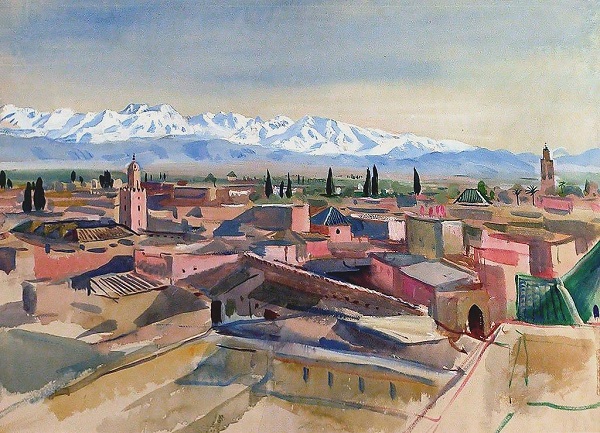

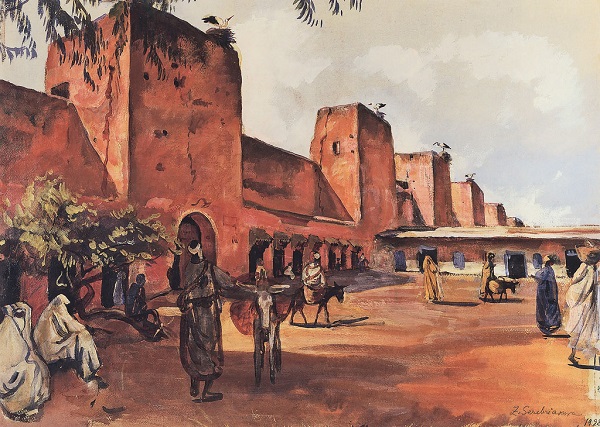

На страницах книги автор рассказывает о малоизвестных фактах жизни и творчества художника, в том числе о марокканских путешествиях (1928–1929 и 1932), результатом которых стали Марокканские серии рисунков и картин Зинаиды Серебряковой.

Архивы рубрики ‘Книги, издания, литература’

«ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. МИР ЕЕ ИСКУССТВА». Презентация книги искусствоведа ПАВЛА ПАВЛИНОВА. 20 апреля 2017 года в 19 часов в книжном магазине «МОСКВА» на ТВЕРСКОЙ

ПАВЕЛ ПАВЛИНОВ. Автор книги «ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА. МИР ЕЕ ИСКУССТВА». Презентация состоится 20 апреля 2017 года в книжном магазине «МОСКВА». Адрес: ТВЕРСКАЯ улица, дом 8/2, стр. 1

Презентация книги Павла Павлинова «Зинаида Серебрякова. Мир её искусства» состоится 20 апреля 2017 года в книжном магазине «Москва» на Тверской (д.8/2, стр.1, вход свободный).

Издательство Слово.

Об авторе: Павел Сергеевич родился в Москве в 1976 году. Сын художников Сергея Петровича Павлинова и Екатерины Евгеньевны Лансере, правнук Евгения Евгеньевича Лансере, брата Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Член Международной ассоциации искусствоведов (AICA) и Московского союза художников. Член французского фонда Fondation Serebriakoff. Эксперт Фонда Зинаиды Серебряковой (Москва). Доцент кафедры теории и истории искусств МГАХИ имени В. И. Сурикова. Научный редактор издательства «Большая Российская Энциклопедия». Научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Эксперт по творческому наследию семьи Бенуа–Лансере–Серебряковых и художников ХХ века.

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА. Анализ «Трактата об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей»

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА. Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей.

1. Вступление.

Прежде чем перейти к анализу трактата Спинозы, несколько слов о том, как он мыслил познаваемость мира. Согласно убежденности Спинозы, мир познаваем, причем познаваться он может как при помощи чувственных способов, так и при помощи разума. Отличие этих двух способностей человеческого познания в том, что идеи, доставляемые при помощи чувств, смутны и недостоверны. Они истинны, но их истинность ограничена, тем более что в силу смутности идей человек не всегда может увидеть ту долю истины, которая содержится в идеях, дающихся при помощи органов чувств. Идеи же, которые даются при помощи разума, истинны и достоверны. Поэтому разум является основным орудием человека при достижении истины. Отсюда и упор Спинозы на рациональные доказательства.

В начальной части трактата автор открывает нам свой духовный мир, показывает, что побудило его обратиться к философии: «После того как опыт научил меня, что все встречающееся обычно в повседневной жизни суетно и пусто, и я увидел, что все, чего я опасался, содержит в себе добро и зло лишь постольку, поскольку этим тревожится дух, я решил, наконец, исследовать, дано ли что-нибудь, что было бы истинным благом, — и доступным и таким, которое одно, когда отброшено все остальное, определяло бы дух; более того, дано ли что-нибудь такое, что, видя и приобретя это, я вечно наслаждался бы постоянной и высшей радостью». Обычно среди людей ценятся богатство, слава и любострастие, и они так пленяют дух, что тот уже и не мыслит о каком-то еще благе. Но тот же опыт показывает, что за любострастием часто следует печаль и раскаяние, безудержная страсть к богатству и славе тоже обманчива: за радостью нередко следует грусть. Однако пустившись в путь на поиски иного, высшего блага, которое не приводило бы к разочарованию, мы тоже рискуем — вдруг его нет; прошла жизнь в поисках призрачного счастья, а радости от реальных земных благ мы тоже не вкусили. Но риск подстерегает нас и с другой стороны: а может все же существует нечто, несущее «постоянную и высшую радость», а мы упустим возможность его достигнуть.

Следует обратить внимание на различие и связь истинного и высшего блага, т. к. на этом Спиноза строит свою позицию. Истинное благо достигается тогда, когда индивид специальными средствами открывает в себе некую всеобщую человеческую природу, не тождественную своей собственной, уникальной, а презентирующую человека как такового, человека по сущности. Высшее благо — это «достижение того, чтобы вместе с другими индивидуумами, если это возможно, обладать такой природой». «Обладать» здесь имеет смысл духовной идентификации себя с подлинной природой человека и всей природой, а также приведение в соответствие линии поведения в жизни с этим слившимся с природой духом. И далее Спиноза уже более четко формулирует цель: приобрести самому такую природу и стараться всячески, чтобы многие люди тоже вместе с ним приобрели ее. Цель выливается далее в такие задачи: знать о природе только то, что нужно для обретения природы; образовать такое общество, которое облегчало бы как можно большему числу людей путь к достижению высшего смысла; обратиться к моральной философии и учению о воспитании детей; развивать медицинскую науку; развивать механику, облегчающую усилия, экономящую время и создающую удобства в жизни. Но превыше всего надо позаботиться о том, чтобы придумать способ врачевания разума и очищения его от заблуждений, химер и фикций, потому что совершенствование разума есть ключ к совершенствованию своих сил и своей природы. В основном этой задаче далее и посвятил автор свой трактат.

Спиноза последовательно рассматривает главные виды человеческого восприятия, с тем чтобы остановиться на наилучшем. Из четырех видов восприятия он выделяет наиболее адекватный решаемой задаче — это непосредственное умственное усмотрение сущности вещей, то есть, интуитивное видение. Интуиция совершенно необходима в самой начальной стадии познания (мышления), когда формируется «первичная» идея, идея-норма, направляющая весь познавательный процесс по правильному пути. В этом месте Спиноза затрагивает проблему, общую для всего рационалистического направления в западной философии, начиная с Декарта. Если строится система дедуктивного знания, то особое внимание уделяется исходному положению, которое должно быть абсолютно достоверным. Где его взять? Прежде чем получить ответ на этот вопрос, обратим внимание на то, как в целом ставится в трактате вопрос о начале познания и о методе.

Обратимся к истории жизни философа и проанализируем время, в котором он жил.

2. История жизни Бенедикта Спинозы и характер его эпохи.

Философское учение великого голландского мыслителя —

материалиста Бенедикта Спинозы (1632-1677) представляет собой значительное явление в развитии материалистического

мировоззрения. После смерти философа, особенно с конца XVIII

века и вплоть до наших дней, вокруг его учения идет ожесточенная борьба материализма и идеализма, ярко иллюстрирующая партийность философии.

Время жизни и деятельности Спинозы — XVII век — важный

период в истории человечества. Он характеризуется торжеством

капиталистических отношений в Западной Европе, в особенности в ее наиболее передовых странах — Англии и родине Спинозы — Нидерландах.

К началу второй половины XVII века, когда появились первые

философские произведения Спинозы, в Европе произошли две

первые буржуазные революции: окончившаяся неудачей реформация и Крестьянская война 1525 г. в Германии и нидерландская буржуазная революция 1566-1609 гг., которая приняла форму войны за национальную независимость страны против испанской монархии, испанского феодального абсолютизма, являвшегося в ту эпоху главным врагом капиталистического строя в Западной Европе.

Голландия XVII века, пережив буржуазную революцию, стала

самой передовой, образцовой капиталистической страной. В эту эпоху капитализм переживал мануфактурную стадию своего развития. В Голландии мануфактурное производство достигло особенно высокого уровня.

Еще большего расцвета достигли здесь торговля и мореплавание.

Голландия этого времени была великой морской и колониальной державой. Она имела самый многочисленный в Европе флот.

Посредством Вест-Индской и особенно Ост-Индской компаний

голландская буржуазия, не гнушаясь никакими средствами,

выколачивала огромные богатства из своих колоний. Нидерланды в XVII веке были самой богатой страной Европы.

Столь значительные изменения в экономике сопровождались

поразительным расцветом науки и искусства. Не случайно именно к XVII веку относится возникновение классической голландской школы живописи, проникнутой глубоким реалистическим содержанием, крупнейшим представителем которой был Рембрандт.

Естественные науки имели в Голландии XVII века таких блестящих представителей, как Гюйгенс (математик, механик и оптик), Сваммердам и Левенгук (биологи), крупнейшим ученым-социологом был теоретик права — Гуго Гроций. Голландия XVII века являлась центром передовой научной мысли своего времени. Ученые и философы других стран стремились в Голландию, где существовала наибольшая в тех условиях свобода вероисповеданий и представлялись наилучшие возможности для научных исследований.

Именно в Голландии протекала почти вся научно-философская

деятельность Декарта, а в конце XVII века здесь развернулась

просветительская и публицистическая деятельность Бейля, здесь же в течение нескольких лот жил в эмиграции крупнейший английский философ-материалист Локк.

Успехи буржуазного способа производства, формирование и

укрепление прогрессивной в тот период буржуазии привели к

развитию и образованию новой идеологии, отражавшей ее

потребности. Вместе с тем, несмотря на все успехи, буржуазия в этот период была еще недостаточно зрелой и многими нитями связанной с феодальным обществом.

Господствующей идеологией феодального общества в течение

столетий была религия, в особенности та религиозная доктрина,

носителем которой в Западной Европе выступала католическая

церковь. Именно поэтому многие новые прогрессивные формы

идеологии, отражавшие интересы восходящей буржуазии,

принимали в XVI — XVII веках религиозный характер.

Однако определяющим для развития буржуазной идеологии было воздействие новых форм производства. Успехи буржуазного способа производства были бы невозможны без многочисленных технических нововведений, которые имели место в Европе, начиная со второй половины XV века. В свою очередь технический, промышленный прогресс немыслим без успехов в области научных знаний, в особенности математики и естественных наук.

Действительно, в рассматриваемый период в Европе был сделан ряд величайших научных открытий, заложивших фундамент

современного естествознания. Открытие Коперником гелиоцентрической системы мира, которое, по словам Энгельса,

положило начало освобождению естествознания от теологии; идея Джордано Бруно о бесчисленности составляющих вселенную миров; открытие важнейших астрономических явлений Галилеем и законов движения планет Кеплером — таковы были знаменательнейшие достижения той эпохи.

Из всех философских учений, появившихся в XVII в., особенно

большое значение имели материалистические философские системы Бэкона, Галилея, Гассенди, Гоббса, Спинозы, Локка. Все эти великие мыслители являлись представителями метафизического материализма, характерной чертой которого было отсутствие исторического взгляда на природу и общество. Эта важнейшая черта метафизического этапа в развитии материализма была обусловлена, если иметь в виду лишь гносеологическую сторону вопроса, преимущественным влиянием математики и механики на философские построения передовых мыслителей рассматриваемой эпохи.

Материалистическая философия нового времени, несмотря на всю ее метафизическую ограниченность, стремилась объяснить мир из него самого, не прибегая к помощи сверхъестественного начала — бога.

Целью метафизики для Спинозы было достижение человеком душевного равновесия, довольства и радости. Он считал, что эта цель может быть достигнута лишь с помощью познания человеком своей природы и своего места во вселенной. А это, в свою очередь, требует познания природы самой реальности.

С тех пор как философия стала пытаться объяснить мир из него самого, как «самопричину», ссылаться на бога как на непосредственного творца существующей в природе целесообразности стало уже невозможно и непозволительно.

Так возникло в научном мировоззрении XVIII в. одно из основных для него противоречий. Наука требовала признания факта целесообразности в природе. В то же время сама же наука свидетельствовала, что научное (не религиозное) объяснение этого факта невозможно.

Но религия в эту эпоху, несмотря на все свои поражения, имела еще огромную власть над умами. В этих условиях придерживаться материалистических взглядов и тем более пропагандировать их было далеко не безопасным делом. Известна трагическая судьба Джордано Бруно, сожженного римско-католической инквизицией в 1600 г., причем Бруно был далеко не единственной ее жертвой. Правда, ко времени начала философской деятельности Спинозы сила церкви и власть ее

над умами несколько ослабли, кроме того, Спиноза родился и жил в протестантской Голландии. Однако и здесь философ-материалист, боровшийся за свободу научного исследования, не был в безопасности, так как в XVII веке европейская, в том числе и голландская, буржуазия в своей основной массе оставалась религиозной и лишь наиболее передовые ее представители поднимались до материализма и атеизма. Лишь столетие спустя, в конце XVIII века, в эпоху великой французской революции буржуазная идеология во Франции приобрела полную зрелость и независимость от теологии, став по преимуществу идеологией светской, открыто материалистической и атеистической.

Спиноза жил и создавал свои философские труды в обстановке

религиозной нетерпимости и фанатизма, которая усугублялась еще и тем, что он родился в еврейской купеческой семье. Родители Спинозы, как и множество других евреев, переселились в Амстердам из Португалии, спасаясь от религиозных преследований со стороны испанской инквизиции, которая особенно свирепствовала в то время.

Раввины Амстердама подали на Спинозу жалобу городским властям, изображая философа опасным атеистом и добиваясь его изгнания из города. В результате этой жалобы философу пришлось удалиться на несколько месяцев из Амстердама.

Спиноза ставил перед собой грандиозную цель — постигнуть

«общий естественный порядок, часть которого составляет человек». При этом «общий естественный порядок» представлялся им в духе нового времени как универсальный, бесконечный, всеобъемлющий космос. Философски выражая и материалистически углубляя достижения нового естествознания и философии, Спиноза пишет в своей «Этике»: «Природа всегда и везде остается одной и той же; ее сила и могущество действия, т.е. законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же, а следовательно, и способ познания природы вещей, каковы бы они ни были, должен быть один и тот же, а именно — это должно быть познанием из универсальных законов и правил природы».

Выражением этого материалистического представления о

единстве всей природы и объективности ее законов служит понятие субстанции, являющееся центральным в философии Спинозы.

Спиноза обращается к исследованию бытия как такового. Это исследование приводит к первичному как с онтологической, так и с логической точки зрения бытию — к бесконечной субстанции, которая есть причина самой себя (causa sui).

Понятие субстанции — одно из наиболее важных и наиболее древних философских понятий, содержание которого в различные исторические периоды менялось. Возникновение этого понятия связано с древнегреческим материализмом; весьма важную роль оно играет в философских произведениях Аристотеля, а затем и у многих средневековых философов; в новое время понятие субстанции фигурирует в произведениях Кампанеллы, Джордано Бруно и особенно в философии Декарта. Восприняв, таким образом, понятие субстанции прежде всего из историко-философской традиции, Спиноза в соответствии с духом своего дедуктивно-рационалистического метода стремится представить это понятие как интуитивно достоверное, совершенно не зависящее от опыта, как такое понятие, знание которого должно предшествовать познанию всех конкретных предметов, «единичных (или частных) вещей».

Вместе с тем Спиноза, находясь под влиянием пантеизма, называет субстанцию-природу богом. Эта особенность взглядов Спинозы на природу, отличающая их от других материалистических учений XVII века, свидетельствует об их передовом характере и одновременно об их отсталости, особенно если иметь в виду дальнейшее развитие материализма.

Передовой характер этих воззрений Спинозы становится совершенно очевидным, если вспомнить, что большая часть материалистических учений о природе в XVII веке — Декарта,

Гоббса, а также многочисленных деистов XVII — XVIII вв., будучи основана на механистических представлениях о материи, неизбежно приходила к выводу о необходимости божественного первотолчка, а следовательно, к выводу о независимом от природы и стоящем над ней божестве. Ликвидируя такую обособленность бога от мира, объявляя его тождественным бесконечной природе-субстанции, Спиноза переносит творческий источник природы в самое природу и тем

самым фактически ликвидирует сверхъестественное божественное начало. При этом следует также иметь в виду, что в XVII веке, когда религия была сильна и оказывала огромное влияние на умы людей, спинозовское отождествление бога и природы явилось своеобразной формой пропаганды материализма.

Субстанция у Спинозы, — то, что «существует само по себе и представляется само через себя». Субстанция (она же «природа», она же «бог» и дух — «Deus sive Natura») существует только одна, то есть она есть всё существующее. Таким образом, Бог Спинозы не является личностным существом в традиционном религиозном понимании: «в природе Бога не имеют места ни ум, ни воля». Субстанция бесконечна в пространстве и вечна во времени. Субстанция, по определению, неделима: делимость — лишь видимость конечных вещей. Субстанция — это мир или природа в самом общем смысле. Субстанция одна, так как две субстанции ограничивали бы друг друга, что несовместимо с бесконечностью, присущей субстанции. Любая «конечная» вещь (конкретный человек, цветок, камень) является ограниченной частью этой бесконечной субстанции, её модификацией, её модусом, её проявлением. Это положение Спинозы направлено против Декарта, утверждавшего существование сотворенных субстанций наряду с субстанцией их творца. «Сотворенные субстанции» Декарта — протяженная и мыслящая — превращаются у Спинозы в атрибуты единой субстанции. Согласно Спинозе, субстанция обладает бесконечным числом атрибутов, однако человеку известны лишь два из них — протяжение и мышление. Атрибуты можно трактовать как реальные действующие силы субстанции, которую Спиноза называет Богом. Бог — единая причина, проявляющаяся в различных силах, выражающих его сущность.

3. Анализ «Трактата об усовершенствовании разума»

В своем труде Спиноза пишет о пути, которым лучше всего направляться к истинному познаванию вещей, а также о разуме: «…прежде всего нужно придумать способ врачевания разума и очищения (expurgatio) его, насколько это возможно вначале, чтобы он удачно понимал вещи без заблуждений и наилучшим образом. Отсюда каждый сможет видеть, что я хочу направить все науки к одной цели, а именно к тому, что мы пришли к высшему человеческому совершенству, о котором я говорил. Поэтому всё то, что в науках не подвигает нас к нашей цели, нужно будет отбросить как бесполезное; одним словом, должны быть направлены к этой цели все наши действия и мысли (cogitationes). Но так как, заботясь о её достижении стараясь направить разум по правильному пути, нам необходимо жить, то поэтому мы должны принять за благие некоторые правила жизни, а именно следующие:

I. Сообразно с пониманием толпы говорить и делать всё то, что не препятствует достижениям нашей цели. Ибо мы можем получить немало пользы, если будем уступать её пониманию, насколько это возможно; добавь, что в этом случае все охотно склонят слух к восприятию истины.

II. Наслаждениями пользоваться настолько, насколько это достаточно для сохранения здоровья.

III. Наконец, денег или любых других вещей стараться приобретать лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни и здоровья и для подражания обычаям общества, не противным нашей цели.

Установив это таким образом, я обращусь к первому, что должно быть сделано прежде всего, а именно к тому, чтобы усовершенствовать разум и сделать его способным понимать вещи так, как это нужно для достижения нашей цели. А для этого, как требует естественный порядок, я должен здесь дать свод всех способов восприятия (modi percipiendi), какими я до сих пор располагал, чтобы с несомненностью утверждать или отрицать что-либо; таким образом, я изо всех выберу наилучший, а вместе с тем начну познавать свои силы и природу, которую желаю сделать совершенной.

Итак, в «Трактате об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей» автор выражает главную идею о том, что должно быть сделано прежде всего… чтобы усовершенствовать разум и сделать его способным понимать вещи так, как это нужно для достижения нашей цели. А для этого, как требует естественный порядок всех способов восприятия.

Если внимательно присмотреться, все они могут быть сведены к главнейшим четырем.

I. Есть восприятие, которое мы получаем понаслышке (ex auditu) или по какому-либо произвольному, как его называют, признаку (ex aliquo signo).

II. Есть восприятие, которое мы получаем от беспорядочного

опыта (ab experientia vaga), т.е. от опыта, который не определяется разумом и лишь потому называется опытом, а не иначе, что наблюдение носит случайный характер, и у нас нет никакого другого эксперимента (experimentum), который бы этому противоречил, почему он и остается у нас как бы непоколебимым.

III. Есть восприятие, при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но не адекватно; это бывает *, когда мы по некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение из какого-нибудь общего явления (ab aliquo universali), которому всегда сопутствует какое-нибудь свойство.

IV. Наконец, есть восприятие, при котором вещь воспринимается единственно через ее сущность или через познание ее ближайшей причины….

… Для того же, чтобы избрать из этих способов восприятия

наилучший, — считает Спиноза, — нужно кратко перечислить средства, необходимые для достижения нашей цели, а именно следующие:

I. Точно знать нашу природу, которую мы желаем

усовершенствовать, и вместе с тем столько знать о природе вещей, сколько необходимо.

II. Чтобы мы могли отсюда правильно устанавливать различия,

сходства и противоположности вещей.

III. Чтобы правильно понимать, что с ними можно сделать и что

нет.

IV. Чтобы сопоставить это с природой и силами (potentia)

человека. Отсюда легко уясняется высшее совершенство, к которому может прийти человек.

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. Презентация трёхтомного издания в КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ

В Колонном зале Дома Союзов состоялась презентация трилогии «Маленькие герои большой войны». Книга посвящена подвигам детей, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны.

Автор трилогии, доктор исторических наук, полковник Аркадий Никоноров собрал в своей работе истории совсем юных участников войны.

Проект проходит при поддержке Благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Миронов, а также деятели культур и искусств.

Работа над проектом «Маленькие герои большой войны» переступила обычный рабочий издательский формат. Поиск ушедших в забвение имён, документов и фотографий расширил круг общения с близкими по духу людьми и сделал работу осмысленной и углублённой. Война эхом продолжает звучать в душах людей и возводит на незнающую покоя высоту. Не ко всем героям книги удалось найти фотографии. Образы юных защитников, чьи фотографии были не найдены, по словесному описанию воссоздали студенты Московского Государственного академического художественного института им. В.А. Сурикова и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Студенты Литературного института им. А.М. Горького откликнулись написанием стихов и рассказов о стойкости отважных сверстников.

При поддержке благотворительных фондов и организации ветеранов Вооруженных сил была проведена большая работа по опубликованию ранее неизвестных фактов о юных героях ВОВ. Кроме известных еще со времен СССР имен пионеров-героев добавилась информация еще о более чем 400 юных защитников Отечества, которые воевали не только в партизанских отрядах, но и были «сыновьями полков». Подобный труд издается впервые. На основе данных архивных документов, воспоминаний сослуживцев и современников воспроизведена судьба многих детей и подростков от 7 до 18 лет, на плечи которых легла нелегкая доля солдат.

За образами юных героев встаёт судьба страны и судьба её фронтового поколения. В годы Великой Отечественной войны более трехсот тысяч детей, подростков, юношей и девушек в возрасте до 18 лет участвовали в боевых действиях на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье. Двадцать пять тысяч из них были сынами и дочерьми воинских частей и кораблей. 35 тысяч пионеров были награждены орденами и медалями. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 15 тысяч детей блокады. Медалью «За оборону Москвы» были награждены 20 тысяч московских школьников. Каждый из них прошёл свой боевой путь и совершил немало подвигов во славу нашего Отечества.

Немногим юным героям, прошедшим тяжелые испытания, посчастливилось остаться в живых. В Краснодарском крае живёт герой книги «Маленькие герои большой войны» Дмитрий Федотович Остриков, который специально приехал в Москву на встречу с создателями и читателями книги. Тринадцатилетний Дмитрий Остриков был воспитанником ремонтной роты 121-й стрелковой дивизии и активно участвовал в Великой Отечественной войне. В Москве живёт еще один герой книги – Александр Александрович Ульянов – бывший юный разведчик партизанского отряда «Коммунист», который действовал в Борисовском районе в Белоруссии. В настоящее время Александр Александрович – кинооператор, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, лауреат Международной премии Андрея Первозванного. Он рассказал о том, как 11-летним мальчиком пришёл в партизанский отряд, стал разведчиком и был дважды ранен. За мужество и героизм Саша Ульянов был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, двумя медалями.

Заслуженным ветеранам, творческим коллективам и школам были вручены комплекты книг «Маленькие герои большой войны». Ветеранам – героям книги – вручили ещё и двухтомник «Великий полководец Маршал Жуков», книгу, которую также написал Аркадий Васильевич Никоноров.

Презентация книг «Маленькие герои большой войны» состоялась в Колонном зале Дома Союзов в торжественной обстановке. Она сопровождалась увлекательным рассказом двух ведущих — Президента Благотворительного Фонда «Спешите делать добро!» Оксаны Бородиной и Кавалера ордена «Служение искусству» Дмитрия Галихина.

Под звуки «Встречного марша Преображенского полка» в зал внесли Государственный флаг России и копию Знамени Победы. Лучшие детские хоровые, музыкальные и хореографические коллективы Москвы и Московской области приняли участие в этом эмоциональном и трогательном празднике книги. Духовой оркестр детской школы искусств имени С. Т. Рихтера звуками бравурных маршей встречал гостей. Особенно ярко прозвучал на сцене марш «Слава гвардейцам» Н. Чемберджи, посвящённый рождению советской гвардии поздней осенью 41-го года. Потрясало отточенное исполнительское мастерство этого оркестра, как и Большого детского хора имени Попова. Ансамбль «ТОТ» исполнил танцевальную композицию «Дети войны».

Завораживающе трогательно дети и подростки от 7 до 17 лет «Центра развития эстетики и красоты «КАТЮША» рассказали о своих сверстниках – юных защитниках Отечества. Каждый ребёнок рассказывал о своём любимом герое, которому было столько же лет, сколько сейчас ему. Дети говорили о том, как бы они хотели быть похожими на своих отважных сверстников. Рассказ сопровождался прекрасной игрой на скрипке Лауреата Международных конкурсов Арсении Сибилёвой.

В зале трудно было сдерживать эмоции. Ветераны поднимали головы, чтобы не дать скатиться набежавшей слезе.

На презентацию книги пришли руководители государственных и общественных структур Москвы. Горячо и активно поддержала этот проект заведующая Курским военно-историческим музеем «Юные защитники Родины» Лариса Семёновна Холтобина. Музей предоставил большое количество документальных материалов, вошедших в книгу.

От лица трёхтысячного творческого объединения литераторов выступил Председатель правления московской городской организации Союза писателей России В. Г. Бояринов. Он поздравил создателей книги и всех присутствующих в зале с выходом в свет долгожданного издания. Первый заместитель Председателя правления Московской областной писательской организации С. С. Антипов вручил создателям книг Грамоты и медали.

Выход в свет серии книг «Маленькие герои большой войны» получил высокую оценку Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства культуры, Министерства обороны, Военно-исторического общества, ведущих организаций ветеранов России и СНГ. Возрождение имён и подвигов юных защитников Отечества инициировал вопрос о сооружении к 75-летию Победы Пантеона Славы «Юные защитники Отечества. 1941–1945».

Людмила Зайцева

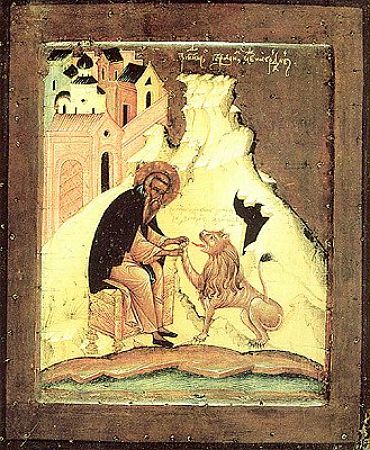

СВЯТОЙ ГЕРАСИМ. 17 марта – День памяти преподобного ГЕРАСИМА ИОРДАНСКОГО (ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕРАСИМА)

«Когда Герасим, прожив многотрудную жизнь, скончался, лев пришел на его могилу и долго лежал на ней, выражая рычанием свою скорбь.

Зверь не принимал ни пищу, ни воду и скоро тоже умер. И по сей день на иконах рядом с великим подвижником, святым Герасимом Иорданским, изображается верный лев. Та вера и любовь, что когда-то покорила даже звериное сердце, продолжает согревать и поддерживать верующих во все времена».

Преподобный избранник и чудотворец Божий Герасим, моли Бога о нас!

Жизнеописание подвижника Герасима

Святой Герасим родился на юге Малой Азии, в области под названием Ликия, в семье зажиточных людей. Мать с отцом нарекли его Григорием. С раннего детства будущий подвижник воспылал искренней любовью к Творцу и прилагал немало усилий для воспитания самого себя в добродетели и страхе Божием. Еще юношей Григорий постригся в монахи, и, став Герасимом, уединился в Фиваидской пустыне, что в Египте.

Определенное время он посвятил молитвам и культивированию в себе наилучших качеств истого христианина, а после возвратился в родные края. Но пробыл здесь недолго, отправившись по святым местам Палестины, а затем и вовсе остался в Иорданской пустыне, близ того места, где одноименная река впадает в Мертвое море. Там он жил отшельником, но около 455-го года основал обитель – Лавру, качественно новый тип монашеской жизни для местных иноков. Монастырь объединил под своим кровом приблизительно 70 пустынножителей.

Обитель, созданная Герасимом Иорданским, функционировала согласно определенному уставу. Большую часть недели, а именно 5 дней, монахи находились каждый в собственной келье, занимаясь работой либо молча, читая «про себя» молитвы. Еда иноков была очень скудной: немного сухого хлеба, кореньев и вода. О приготовлении пищи путем варения не могло идти даже и речи – это запрещалось уставом. Но в субботу и воскресенье все было иначе: монахи шли в храм, выстаивали богослужение и по окончании его проходили обряд Причащения. В эти дни разрешалось вкушать вареную пищу и даже вино в разумных количествах. Также иноки отчитывались перед настоятелем обители о проделанной в будни работе, а во второй половине воскресения вновь уединялись в кельях и принимались за плетение корзин из финиковых ветвей. С собой в пустыню иноки брали все тот же скудный провиант: коренья, воду и хлеб.

У каждого монаха в наличии имелась одна одежда, совершено ветхая. Спали они на грубых рогожах, а уходя из келии, не запирали за собой дверей. Во всем иноки следовали строгим правилам, установленным настоятелем обители – преподобным Герасимом Иорданским. Святой также не отставал от пустынножителей, подавая братии пример собственным подвигом подвижничества и нестяжания. Например, весь Великий пост он не ел вообще ничего, вплоть до светлой Пасхи Христовой. В этот же день подвижник причащался Святых Тайн.

Несмотря на строгий устав, количество монахов в обители постоянно увеличивалось. В монастыре подвизался даже сам блаженный Кириак, будучи еще совсем юным отроком. Герасим полюбил его всем сердцем за великое воздержание и смирение.

Россия, XX век. Революция и искусство. Атмосфера и характер художественной жизни в начале новой эпохи.

Накануне революции 1917 года.

XX век наступил и шел беспристрастно и неумолимо своим ходом, отмечая грандиозные события, сотрясающие не просто отдельные страны, но весь мир. Европа мечтала увидеть «небо в алмазах», а сама «стояла у бездны черной на краю», самым известным олицетворением которой стал «Черный квадрат» Малевича — икона нового времени. Но вместе с тем, переломные и трагические годы стали временем расцвета искусств накануне Первой Мировой. В России так горячо любимый сегодня авангард, подаривший миру выдающихся мастеров в то время не был признан и популярен в художественной среде, визитной карточкой времени с начала века стал ар-нуво, в России известный более как модерн. Сегодня мы отчетливо понимаем, как прекрасные образы стиля, захватившего художественный и архитектурный мир контрастировали настроениям, волнениям и опасениям российских столиц — «В Петрограде — восстание!», «в Москве — революция!» Да и война не находила отражения в произведениях искусства. Тогда современники охарактеризовали атмосферу времени как «Пир во время чумы». Контрасты жизни, экономическая и политическая сумятица, будто обостряли нерв и чувственность художественной среды, активизировали проявления творческой устремленности к изображению «прекрасного», красоты мира, легкости бытия. Искусство становилось отчужденным от жизни. Но это не значит, что художники пребывали в счастливой отрешенности. Душевное беспокойство, смятение духа испытывали большинство мастеров, оставивших воспоминания и мысли о своем времени.

Мне интересно узнать как эпоха и общество влияют на становление художника, как изменяется его искусство в связи с событиями, происходящими вокруг него. Как изменяется сама художественная жизнь, в зависимости от происходящих событий.

Канун революции 17 года. В Москве и Петрограде художественная жизнь не замирает. Наоборот, выставки сменяют друг друга. Персональные и групповые различных художественных объединений — «Мир искусства», «Товарищество передвижных художественных выставок», «Союз русских художников», «Бубновый валет». Но посетителей из числа широкой публики немного и уровень критикуют. И тем не менее, такого количества выставок, как в начале 1917 года в Москве не наблюдали многие годы. После закрытия в Москве экспозиции ехали в Петроград. Характер такой художественной жизни можно было бы назвать салонным, — отмечали критики, так как наблюдали дробление мастеров на отдельные общества и кружки и считали, что солидные объединения, существовавшие десятки лет, уже не выражали основных направлений русского искусства. А любители искусства, будто охваченные лихорадкой коллекционирования, покупали, по словам свидетелей, даже то, что еще не успели повесить на выставочной площадке. Вкладывали в искусство неразборчиво, напоминали суету на бирже, а газеты пестрили отчетами с распродаж художественных произведений или писали о том, как поднялись цены на картины, в сравнении с предыдущими годами. В это время особенную популярность приобретают аукционы. Произведения искусства все больше становятся товаром, все меньше отражают время и события. Ждали выставку в Москве «Весенний салон», которая бы представила все художественные сообщества и все течения искусства. И такая особенность также указывала на депрессию в художественном мире.

Но не все одинаково относились к происходящему и оценивали свою роль в искусстве. Евгений Лансере стремился к тому, чтобы увидеть войну своими глазами, с тем, чтобы отчетливее отразить ее в творчестве (в 1914—1915 годах Лансере — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны). А по словам другого выдающегося мастера Мстислава Добужинского, в его любимом городе Петербурге его как художника интересовали не столько «общепризнанные красоты, сколько детали «изнанки» — закоулки, дворы и тому подобное».

Одной из самых заметных экспозиций нового сезона 1917 года стала выставка скульптора Коненкова — мастер с первых лет творчества отличался особенной смелостью образных решений. В свое время дипломная работа скульптора «Самсон, разрывающий узы» показалась слишком революционной и по распоряжению чиновников Академии художеств была уничтожена. Так события революции 1905 года, заставшие Конёнкова в Москве помогли родится циклу портретов участников боёв на Пресне («Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин»). Войне Сергей Коненков посвятил свою работу «Раненая», созданную в 1916 году. Кузьма Петров-Водкин написал в том же году «На линии огня», а Илья Репин «В атаку с сестрой», 44-ая ТПХВ, 1916 г..

Скульптор Иван Шадр, искавший пути создания монументальной реалистической скульптуры, в 1910—1930-х годах создал монументальные работы, большинство которых были посвящены преимущественно жертвам Первой мировой войны. Накануне революции он создает проект «Памятника Мировому страданию» (1916 г.), который позднее преобразовался в ещё более грандиозный проект «Памятника человечеству».

Вера Мухина в это время создает композицию «Пьета» (также 1916 г.), в которой изобразила мать, оплакивающую своего сына, погибшего на войне. Примечательно, что женщина одета как сестра милосердия, и этот образ неслучаен. Во время войны Вера Мухина работала сестрой в одном из московских госпиталей и на себе испытала все тяготы военного времени.

Чуть забегая вперед, скажем, что Вера Мухина одним из первых советских ваятелей начала работать над образами новых героев — борцов Октябрьской революции.

Скульптор Сергей Меркуров также в первые годы советской власти начал выполнять заказы нового государства. Из монографии «История советского искусства», изданного в 1965 году Научно-исследовательским институтом теории и истории изобразительных искусств и Академией художеств СССР известно мнение, что в царской России творчество мастера не находило признания, и лишь Октябрьская революция сделала его востребованным и известным. Но Меркуров и не жил в России до 1907 года, учась сначала в Швейцарии в Цюрихском университете, затем в Мюнхенской Академии и как скульптор он формировался в Париже, испытывая влияние француза О. Родена и бельгийца К. Менье, что нашло отражение в его собственных работах. В Москве Меркуров начал работать только в 1910 году. Когда в апреле 1918 года советской властью был принят декрет «О памятниках республики», а чуть позднее утвержден список имён исторических деятелей, монументы которых надлежало установить в городах России, в мастерской Меркурова уже стояли две готовые гранитные композиции из этого списка — Ф. М. Достоевского, выполненная в 1914 году по заказу миллионера Шарова, и Л. Н. Толстого, выполненная в 1912 году.

Надо заметить, что печатная графика этого сложного для страны предреволюционного периода отличалась особенным «патриотизмом», когда художники пытались изобразить фронтовой быт Первой Мировой как идиллическую картину, иллюстрируя подвиги и романтический героизм в нехарактерных для ужасных реалий войны иллюстрациях. Их публиковали журналы «Нива», «Искры», «Огонек». Но художники, побывавшие на фронте, склонялись к тому, что их миссией является изображение реальных картин войны, рождающих отношение к ней, как к ужаснейшей катастрофе, возбуждающее возмущение и протест. Но таких работ было немного. Тем более ценны они как памятники выдающихся мастеров своему времени, актуальные и сегодня, непревзойденные в оценке художником эпохи.

Революции, 1917 год.

«А какое счастье нам выпало в жизни. Все еще не верится… Какое счастье» — пишет «главный провозвестника соцреализма» (по Вольфу) Илья Репин о свершившейся революции, как и многие художники, воспринявший с энтузиазмом происходящее событие. Это еще февральская революция. Октябрьская только близится. Но художники уже встали перед необходимостью поисков путей взаимоотношений с новой властью. Возлагали надежды на проект создания Министерства изящных искусств, которое бы решало вопросы художественной жизни и содействовало развитию искусства.

В Петрограде работает «Союз деятелей искусств». Мастера мечтают о создании Всероссийского союза деятелей искусств.

В Москве роль союза, объединяющего всех деятелей изобразительного искусства, исполнял Совет художественных организаций Москвы, в который входили члены разных объединений, в том числе «Союза русских художников» и «Бубнового валета» — в президиуме Коровин, Лентулов, Машков, Якулов, Мильман, Павлинов, Васнецов.

Начинается новая художественная жизнь в сложнейшей обстановке, с новыми ориентирами, эталонами, идеологией. «Тыл победил династию, фронт победит врага» — это журнал «Искры» разместил иллюстрацию политической обстановки художника Мартынова. Огромную роль в то время играет искусство плаката, печатной графики. Художественная агитация — оружие, говорящее языком образов и лозунгов. Искусство обретает новые черты и особенности, выходит на улицы, вливается в общественную жизнь, откликается на события времени, становится более театрализованным.

Именно тогда, после февральской, могло начаться время идеологических государственных заказов, когда возросла бы актуальность, например, всероссийских конкурсов, популяризирующих достижения революции. Но мастера еще не были к этому готовы, да и время не способствовало творческому подъему. До октябрьской революции немногие планы художественной жизни страны удалось реализовать. Пока наметилось направление — искусство обращалось к массам, при газете «Правда» возникло «Общество пролетарский искусств», но созданные новой властью общества и союзы были разрознены, и их несогласие в общих вопросах не позволяло вести практическую деятельность или очень усложняло ее. Накануне октябрьской революции наступила «художественная разруха». Была создана комиссия по охране памятников, с целью сохранить художественные достояния, не дать возможность их вывоза за границу.

Многие художники начали иначе оценивать события, энтузиазм и эйфория от перемен прошли. Некоторые, как Александр Бенуа стремятся оградится от «назревающей войны классов», жить только в лоне искусства. Но уже на следующий день после взятия «Зимнего Дворца» к Александру Бенуа большевики пришли с заданием по ограждению и сохранению художественных сокровищ. (Позднее в 1918 г. Бенуа возглавил Картинную галерею Эрмитажа, издал её новый каталог, продолжал работу как книжный и театральный художник и режиссер, в частности работал над постановкой и оформлением спектаклей БДТ).

После революции. Новая художественная жизнь.

Новая власть решала вопросы объединения представителей искусства и творчества и культурная жизнь Москвы и Петербурга вновь оживилась. В газете «Правда» возникает отдел политической картикатуры, выходят новые сатирические журналы. В Москве появляется «Кафе поэтов». Но выставочная жизнь по-прежнему тиха и неприметна. В появившийся «Газете футуристов» в 1918 году появляется «Декрет № 1! о демократизации искусства. Образной иллюстрацией намерений является лозунг «Искусство принадлежит народу». Начинается эпоха журнальной графики, монументальной скульптуры, плаката, декоративного искусства, начинается деятельность Пролеткульта — массовой культурно-просветительской и литературно-художественной организации пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшей с 1917 по 1932 год.

Разрушалась некая элитарность искусства, оно было призвано стать демократичным, народным, доступным для понимания. Вместе с тем, оно становилось социальным заказом, средства пропаганды. Но также революция открыла массам широкие возможности для приобщения к искусству и творчеству. Все более демократичным становился состав читателей, зрителей, слушателей, да и самих творцов, художников.

Период с 1917 года по 1921 год — время рождения и первых шагов советского изобразительного искусства. Создавались первые государственные учреждения искусств. Новое искусство отражало реалистически советскую действительность, было неразрывно связано с народом, выражало идеи революции. В этот период были созданы первые произведения и станковой живописи и графики, проникнутые пафосом строительства новой жизни. Рождалось искусство социалистического реализма, главенствующего впоследствии долгие годы и единственного признанного официальным направлением.

Несколько позднее появляется Ассоциация художников революции, стимулом для создания которой послужила речь, произнесённая Павлом Радимовым, последним главой Товарищества передвижников на последней, 47-й выставке товарищества, проходившей в 1922 году в Доме работников просвещения и искусств в Леонтьевском переулке в Москве. Эта речь на закрытии выставки называлась «Об отражении быта в искусстве» и ставила реализм поздних передвижников в образец для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии, быта рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятный народным массам».

Ассоциация художников революции — крупное объединение советских художников, графиков и скульпторов, являвшееся благодаря поддержке государства, самой многочисленной и мощной из творческих групп 1920-х годов. Основана в 1922 году, распущена в 1932 и явилась предтечей единого Союза художников СССР.

Должно ли искусство быть понятным? красивым? правдоподобным? Должно ли искусство отражать действительность? Должно ли искусство отражать время и характер эпохи? На эти основные вопросы искусства возможно найти ответ, рассматривая роль художников в государственной и общественной жизни, их взаимоотношения с властью и взаимоотношения между собой, между союзами и объединениями. Полагаю, что деятельность художника, несмотря на то, что профессию его принято называть «свободной», его успех и продвижение творчества зависят от многих внешних обстоятельств, среди которых общественное признание играет не последнюю роль, но далеко не главную, как показывают время и история искусств. Вместе с тем, можно сказать, что если на формирование художника как мастера и его творческий путь внешние обстоятельства влияют в меньшей степени, то художественная жизнь, культура популяризации искусства среди широкой публики полностью зависит от государственных и общественных установок.

Даниэла Рябичева

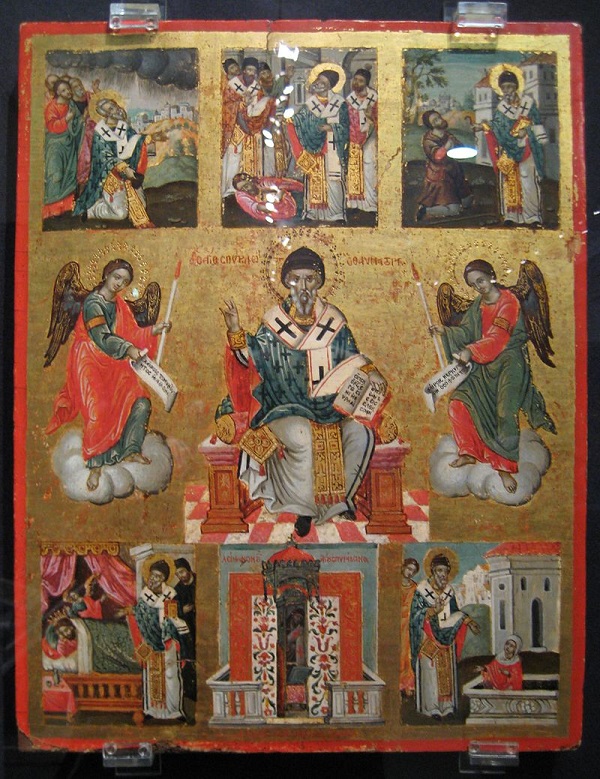

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ.

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце III века на острове Кипр в деревне Аския (годы жизни — родился около 270 г. — до 348 г.). Почитается в лике святителей как чудотворец наравне со Святым Николаем Чудотворцем в православной и католической церквях. Мощи на острове Керкире. День памяти в православной церкви 12 (25) декабря, в католической 14 декабря.

Согласно церковному преданию, Спиридон родился на острове Кипр в деревне Ассия (Аския) около 270 года. С детских лет пас овец. Своей жизнью Спиридон стремился подражать ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. Доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

В молодости Спиридон женился на честной целомудренной девушке. У них родилась дочь Ирина, которую Спиридон сам крестил. Семейная жизнь продолжалась недолго, вскоре жена умерла, однако и после этой тяжёлой потери Спиридон не впал в уныние, а продолжил служение Богу своими добрыми делами.

Даже учитывая, что рожден он далеко от России, икона святителя Спиридона Тримифунтского в Москве имеется практически в каждой церкви. За долгие годы существования человеческой истории этот святой сберег многих людей от духовного падения.

Святой и во время жизни, и после смерти являет свое предстательство за молящихся перед Богом. Икона Спиридона Тримифунтского, находящаяся в жилище, способна помочь в любых духовных и житейских трудностях. Вся жизнь святого поражает силой и простотой совершаемых им чудес. По его желанию не раз свершалось укрощение стихий, прекращение засух, воскресение мертвых, сокрушение идолов. Почитают святителя и современные люди, ведь благодаря молитвам они получают заступничество и чудотворную помощь.

С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и Богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

В зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. После смерти жены, в царствование Константина Великого (324-337) и его сына Констанция (337-361), святой Спиридон был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь (александрийский священник Арий отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение). Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, —так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».

Во время продолжительной засухи и голода на Кипре по молитве святителя Спиридона пошли дожди, и бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты.

Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключён в тюрьму и приговорён к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешёл разлившийся Иордан Иисус Навин (Нав. 3:14-17), святитель с твёрдой верой во всемогущество Божие вознёс молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешёл посуху на другой берег. Предупреждённый о происшедшем, судья встретил святителя с почётом и отпустил невиновного.

По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес. Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его: лампада чудесно наполнилась елеем. Известен случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после каждой ектении слышалось пение ангелов: «Господи, помилуй». Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция; оживил свою умершую дочь Ирину, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной знатной женщиной, после чего душа Ирины снова покинула тело; в Антиохии воскресил грудного ребёнка язычницы, а затем и саму мать, упавшую замертво от потрясения увиденным чудом.

Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание Божие.

Как епископ святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других богодухновенных книг.

Считается, что Бог открыл святителю приближение его смерти. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним. Скончался святитель около 348 года во время молитвы. Погребли его в храме в честь святых апостолов в Тримифунте.

В конце VII века по причине арабского нашествия на Кипр мощи святителя были перенесены в Константинополь. После захвата Константинополя турками в 1453 году служащий священник храма Георгий Калохетерес взял честные мощи святителя Спиридона и перенёс их через Фракию и Македонию в Эпир. Там Георгий находился два года, а затем в 1456 году ради большей безопасности переправился на остров Корфу (греч. название острова — Керкира) в Ионическом море. Здесь, в одноимённом городе Керкира (главный город острова) и до настоящего времени сохраняются мощи святителя Спиридона в храме, выстроенном в его честь и освящённом в 1589 году. Десница (правая рука) святителя некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу в 1984 году и в настоящее время хранится в серебряном ковчежце вместе с остальными мощами.

В Православной церкви день памяти святителя Спиридона — 12 декабря (по юлианскому календарю), в Римско-католической церкви — 14 декабря.

Особо почитался святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя.

На Керкире в день кончины святителя Спиридона совершается торжественное празднование в его честь и память: раку с мощами святого на три дня (с навечерия 11(24) декабря до вечерни 13(26) декабря) выносят из придела на особое место у иконостаса, справа от местной иконы Спасителя для поклонения и молебных пений святому. Есть ещё четыре дня в году, когда по давней традиции красочно и эмоционально чтят память святого. Проводят крестные ходы с мощами святого (литании), которые установлены в память о помощи святителя Спиридона жителям острова. Литании совершаются на Вход Господень в Иерусалим (Неделя ваий), Великую субботу, 11 августа и в первое воскресенье ноября. Раз в год мощи «переобувают», а башмачки дарят. Башмачки были принесены в дар московскому Данилову и угличскому Богоявленскому монастырям. Пять раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти святого Спиридона.

В московской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке находятся две чтимые иконы святителя Спиридона с частицей его святых мощей. В Покровском храме Данилова монастыря в Москве хранится башмачок с мощей святителя Спиридона, подаренный монастырю в 2007 году митрополитом Керкиры, Пакси и близлежащих островов Нектарием.

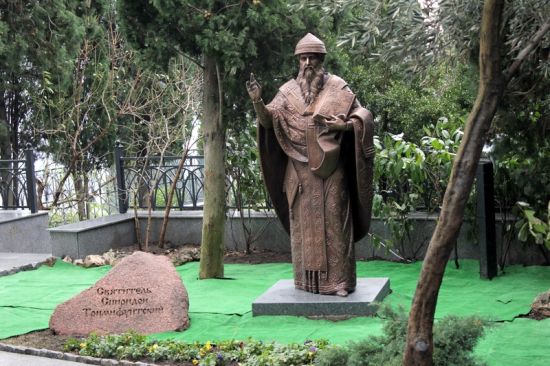

Статуя святителя Спиридона установлена в Донецке.

Статуя святителя Спиридона есть у храма-часовни святого Архистратига Михаила в Ялте.

14 июня 2013 года епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) привёз в дар Саввино-Сторожевскому монастырю икону святителя Спиридона Тримифунтского и башмачки от его мощей.

В Кореизе освятили памятник святителю Спиридону Тримифунтскому

25 декабря 2012 года, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, в посёлке Кореизl, около храма-часовни Архистратига Михаила, чествовали память святителю чудотворцу Спиридону. По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря был освящён памятник святителю.

Художник МАРГАРИТА ЮРКОВА готовит новую выставку в рамках проекта «ОСОЗНАНИЕ СОТВОРЧЕСТВА»

Библейская тема — одна из центральных тем творчества Маргариты Юрковой. Авторский проект «Осознание Сотворчества», в который Маргарита приглашает художников-единомышленников, продолжит выставка, связывающая общей идеей не только современных мастеров. Значительной частью экспозиции станут графические листы Василия Кореня, автора первой печатной библии на Руси (17 век), предоставленные для выставки Музеем Народной графики и Академией Народного искусства.

В этой публикации — работы некоторых из участников предстоящей выставки «Осознание Сотворчества» Маргариты Юрковой.

Скульптор Иван Вантула

Родился в 1956 году на прииске «Пятилетка» Ягодинского района Магаданской области. Затем семья переехала на Донбасс, в Горловку, где он начал заниматься в секции

рисунка и живописи местного Дворца Пионеров.

В 1975 г. Окончил Ростовское художественное Училище им.Грекова.

В 1989 г. Окончил МВХПУ /б.Строгановское/.

В 1996 г. Принят в Союз Художников Москвы.

В 2015 г. Избран Академиком Российской Академии Народного Искусства.

Участник российских и международных выставок и симпозиумов по скульптуре.

Также его работы находятся в парке Музеон в Москве.

Работает в различных материалах : в дереве, камне и металле.

Живет и работает в Москве.

Художник Наталья Камнева.

Родилась 01.09.1960 в Москве.

Окончила художественную школу № 2 Краснопресненского р-на.

В 1979 году поступила в МВХПУ /б. Строгановское / на фaкультет «Интерьер и оборудование», отделение «Мебель».

Окончила учебу в ВУЗе 1985 году.

В 1985 году поступила на работу в КМДИ, где проработала до 1992 года.

Во время учебы в институте, и после, постоянно участвовала в конкурсах и выставках , проводившихся на выставочных площадках Москвы: в Манеже, на Кузнецком мосту, на Беговой, в городских и частных художественных галереях.

С 2005 года член МСХ и Гильдии художественного проектирования.

В настоящее время занимается творчеством: живопись, графика, дизайн.

Особое место занимает изучение и деятельность в области текстильного дизайна, как в интерьере, так и в виде деталей интерьера.

Елена Болотских родилась 1 октября 1952 года в Москве.

Художник Елена Болотских

Родители – из среды русской интеллигенции. Отец — юрист, мать – талантливая портретистка училась у народного художника Павла Петровича Соколова-Скаля, от нее Елена унаследовала творческие способности и получила первые уроки мастерства.

После окончания художественно-графического факультета МГПИ им. Ленина, где Ее педагогами были Василий Ефанов, Андрей Суровцев,, Вера Дрезнина, продолжила образование в аспирантуре.

С 1977 года участвует в выставках, член Союза художников СССР с 1988 года. В 70-е годы много путешествует по стране; Дальний Восток, Байкал, Русский Север. Часто бывала на Владимиро-Суздальской земле – родине своих предков.

В официальном советском искусстве до 1988 года участвовала как художник гобелена и коллажа, живопись показывала на квартирных выставках и в частных салонах.

В 1988 году впервые получила возможность выехать с персональной выставкой картин в Норвегию.

В 1989 году состоялась большая выставка живописи в Москве, в Центральном доме художника, и две персональные выставки во Франции.

С 1990 по 1999 Елена Болотских жила и работала в США.

Елена Григорьевна — профессор , кандидат педагогических наук, работает в РГСАИ и МПГУ, она Заслуженный художник Российской Федерации, почётный академик Российской Академии Художеств, участник многочисленных выставок, наставник Творческой молодежи.

Скульптор-керамист Валентина Кузнецова

Валентина Кузнецова — член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник Республики Башкортостан, обладатель Диплома и Серебряной медали Российской академии художеств. Её работы находятся в 21 государственном художественном музее, в том числе в Третьяковской картинной галерее, в Государственном историческом музее, Государственном музее керамики «Усадьба Кусково XVII века», Московском музее декоративно-прикладного искусства и Московском музее современного искусства, а также в других государственных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Художник Ольга Гречина

Гречина Ольга Николаевна. 1947 г.р. Советский и российский художник-живописец и график. Окончила МГАХИ имени В. И. Сурикова. Член Московского Союза Художников. Награждена Министерством культуры РФ знаком отличия «За достижения в культуре», Международной Академией Культуры и Искусства Серебряным Орденом II степени «Служение искусству». Работы Гречиной Ольги находятся в коллекции Третьяковской Галереи, Государственном Русском Музее, частных собраниях России и других стран. Живет и работает в Москве.

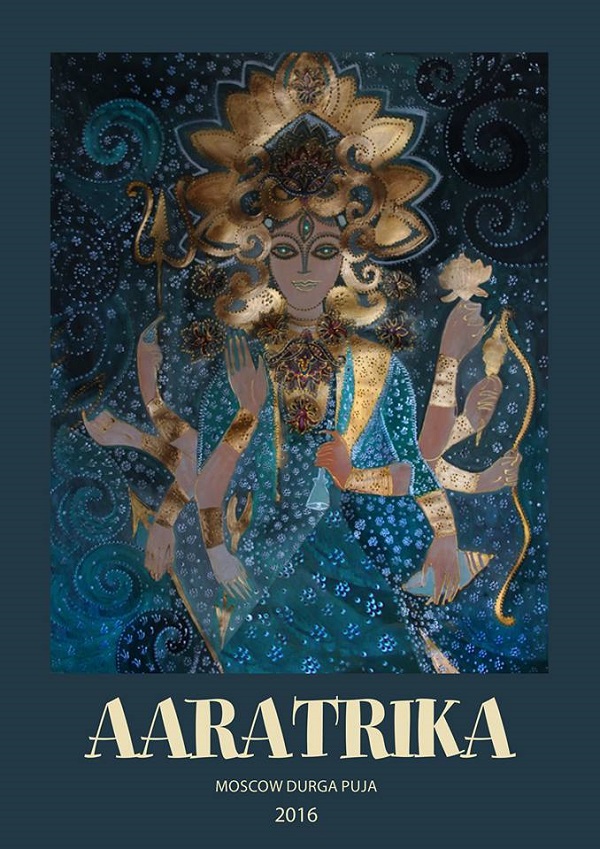

ДУРГА — «труднодоступная» или «непобедимая» — одна из самых почитаемых богинь в индуизме. По традиции НАВАРАТРИ — Дни Божественной Женской Энергии празднуются дважды в год — в апреле-мае и в сентябре-октябре

Красочный фестиваль Дурга-пуджа (Наваратри) празднуется дважды в год: один раз в месяце Чаитра, а второй в месяц Асваюджа. Оба являются посвященными поклонению и прославлению Божественной Матери. То Наваратри, что празднуют в месяц чаитра (апрель — май) называется Васанта-наваратри, а иногда и Рама-наваратри. Наваратри, празднуемые в месяц асваюджа (сентябрь — октябрь) называется Дурга-пуджа.

Дурга защитница и покровительница, олицетворяет Любовь и Великую Мать в Индии, прекрасное женское начало. Но сердить эту Богиню, действительно, нельзя, она вооружена и очень опасна для демонов! Поэтому ее страшатся самые сильные из них, с которыми никто не может справиться, кроме Дурги. Богиня Дурга одарена волшебными дарами других богов, способными сделать ее непобедимой. В каждой руке она держит разящие демонов предметы, и глаза ее при этом сияют пламенем.

Но к людям, почитающим ее, она благосклонна как Мать. Дарит счастье, благополучие, радость и покровительство.

К алтарю Дурге принято приносить цветы, огонь, благовония, вегетарианскую еду, фрукты, молоко, топленое масло, розовую воду. Цветы Дурге принято дарить красного цвета.

Дебасмита Мулик

Главный редактор журнала

«Aaratrika»

рассказывает об истории Богини Дурги

и мифологии Индии

Дурга-пуджа или Наваратри начинается в первый день и заканчивается на 10 день светлой луны месяца асваюджа. Это знаменует собой победу Дурги над Махиша-асурой. В Бенгалии Ее образу поклоняются в течении девяти дней и затем Ее образ опускают в воду. Десятый день называют Виджайа Дашами или Дассера. Дурга-пуджа, празднуется по всей Индии, в каждом уголке страны праздник обогащается особенными чертами того или иного региона. Но независимо от тех или иных внешних отличиях, внутренняя суть праздника сохраняется единой.

Основная цель праздника состоит в почитании и поклонении Богине, в ее аспекте Шакти или Силе, дарования людям богатства и благополучия, процветания, знания, как светского, так и духовного, и других благословений. Но независимо от молитв и просьб возносимых Богине, их основой остается предание, поклонение и достижение Богини. Делается это сознательно или нет, но другой цели нет. Каждый благословляется Ее милосердием и любовью, каждый находит покровительство Богини.

Имя, которое носит индийская богиня Дурга, означает «непобедимая». Однако в нем скрыто гораздо больше информации, чем это может показаться на первый взгляд. Так, слог «ду» означает четырех великих демонов, называемых асурами. Эти демоны являются олицетворениями голода, бедности, страдания и дурных привычек. «Р» в имени этой богини означает болезни. А заключительный слог «га» представляет собой жестокость, неверие, грехи и прочие вещи, являющиеся злом. Всему этому и противопоставляется богиня Дурга. Значение ее имени заключается в победе и преодолении всего этого.

С Дебасмитой Мулик

Главным редактором

журнала

«AARATRIKA»

скульптор

Александр Рябичев

Александра Загряжская

автор обложки номера сентябрь-октябрь, 2016 г. журнала «AARATRIKA»

София Загряжская

искусствовед

Кроме того, в священном писании почитателей Дурги «Дурга-саптшати» приведен перечень, состоящий из ста восьми ее имен. Это говорит о том, что богиня Дурга является не просто богиней, а представляет собой полноту женственности в божестве. Другими словами, она является Великой богиней-матерью, высшим проявлением божественной силы в ее женственном аспекте.

Мифы повествуют о том, что с ее помощью легендарный Рама одержал победу над повелителем демонов по имени Равана. К ней же молитвенно обращался и Кришна, а также ряд других мифических персонажей.

Один из мифов, рассказывающих о том, как появилась богиня Дурга, содержится в «Маркандейя-пуране». Согласно этому повествованию, изо рта индуистской троицы-Тримурти (Брахма, Шива, Вишну) во время гнева изошла огненная сфера. Затем такие же сферы вышли из всех прочих богов и полубогов. Медленно они слились в один огромный шар огня и света, который постепенно трансформировался в лучезарную и прекрасную богиню. Лицо ее создано из света Шивы. Сиянием Рамы сотканы ее волосы. А лучезарности Вишну богиня Дурга обязана своими руками. Свет луны даровал ей пару грудей, а свет солнца (Индры) – туловище. Божество вод Варуна наградил ее бедрами, а из энергии богини земли Притхви возникли ее ягодицы. Ступни Дурги появились из света Брахмы, а лучи солнца превратились в пальцы ее ног. Хранители же восьми сторон света наградили ее пальцами на руках. Свет Куберы – бога богатства – даровал Дурге нос, а глаза богини Дурги, которых ровно три, появились из сияния трехголового бога огня Агни. Уши произошли от блеска божества воздуха Марута. Аналогичным образом из света и сияния различных божеств произошли и другие части тела Дурги. Далее легенда повествует о том, как все боги преподнесли в дар Дурге какое-либо оружие. К примеру, Шива даровал ей трезубец, точно такой же, каким владеет сам. От Вишну ей достался диск, от Варуны – раковина, от Марута – лук со стрелами. От других богов она получила топор, меч, щит и многие другие средства защиты и нападения.

Дурга в Мифологии Множество более или менее схожих повествований о Дурге создают ее образ как обобщение всех божественных сил – такова природа богини-матери. Согласно индийской мифологии, великая мать может воплощаться в различных формах, дабы на земле были установлены равновесие и гармония. Так или иначе, все рассказы о Дурге имеют общий лейтмотив – борьбу с силами тьмы, персонифицированными в демонах. Эта борьба является естественной для нашего мира имен и форм, существующего благодаря борьбе и взаимодействию противоположностей. Силы зла в мире очень могущественны, сильны, но в конечном итоге они приводят к саморазрушению. Светлая же сторона воплощает в себе созидание и прогресс, но ее сила несколько медлительна и требует времени. Изначальное преимущество, как правило, оказывается на стороне зла, силы которого быстро объединяются и начинают действовать, нарушая равновесие. Однако затем, когда постепенно консолидируются силы света, персонифицируемые в образе бога или богини, зло побеждается и утраченное равновесие восстанавливается. Силы зла базируются на таких качествах, как зависть, эгоизм, корысть, жажда власти, ненависть и насилие. Добро же неизменно заключается в ненасилии, самопожертвовании, покаянии, любви, жертвенном служении и так далее.

Духовное значение мифов о Дурге Противостояние добра и зла, согласно индуизму, протекает беспрерывно, прежде всего, внутри каждого человека. Зло активизируется всякий раз, когда возникает гнев, проявляется ненависть, гордость, алчность и демонстрируются привязанности. Их противоположность — преданность, милосердие, сострадание, ненасилие готовность пожертвовать своими интересами ради других. Изображение именно этой борьбы внутри каждой личности представляют собой все мифы о Дурге. Таким образом, они имеют важное психологическое и духовное измерение и значение, позволяя человеку стремиться ввысь и развиваться, преодолевая свои дурные стороны и наклонности. Сама же Дурга, фото иконы которой расположено ниже, представляет собой персонификацию всего доброго, правильного и позитивного в человеке. Поэтому ее почитание и укрепление молитвенно-духовной связи с ней позволяет человеку укореняться в правде, добре и справедливости и развиваться в верном направлении.

Теологическое значение Дурги

Переходя из области субъективно-психологической к теологическому описанию этой богини, нужно в первую очередь отметить, что она является символом недвойственного бытия сознания, преисполненного энергией. Как великая мать, Дурга преодолевает дисгармонию, которая нарушает естественный порядок вещей и ход истории. Она всегда желает всем добра. Это в полной мере касается и демонов, с которыми она сражается. Характер ее борьбы таков, что он приводит не к уничтожению порока и не к наказанию злых сущностей, а к их внутренней фундаментальной трансформации. Это иллюстрируется в одном из мифов, где Дурга поясняет, что если бы она просто уничтожила демонов своей божественной силой, то они попали бы в ад, где, мучаясь, закончили бы свою эволюцию. Но сражение с ними на равных привело их к возможности наследовать более высокое перерождение и в конце концов превратиться в добрых существ. Такова преобразующая энергия богини Дурги.

Изображения Дурги

Иконографически Дургу изображают в виде красивой женщины с восемью руками. Впрочем, число рук может варьироваться и достигать даже двадцати. В них она держит свое оружие и различные религиозные символы. Престолом для нее выступает чаще всего тигр или лев. В целом же, существует довольно большое разнообразие в изображениях Дурги. Это касается как деталей, так и общего концепта иконы. Мантра Основная мантра богине Дурге звучит так: «Ом дум Дургайе намаха». Существуют, однако, и другие. К примеру, известны девять различных проявлений Дурги в образе девяти богинь Наваратри. Каждая из них также имеет свою мантру.

ХРАМЫ ОРИССЫ. Выставка в Культурном Центре имени ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ, представляющая фотографии, снятые в городах БХУБАНЕШВАР, ПУРИ, КОНАРК. 8 сентября 2016 года. Адрес: МОСКВА, улица ВОРОНЦОВО ПОЛЕ, д.6-8. Запрос приглашений по эл.почте jnccwing@indianembassy.ru

Международная общественная организация «Центр духовной культуры», Индийский культурно-информационный центр в Самаре и Культурный центр им. Джавахарлала Неру Посольства Индии в Москве

представляют фотовыставку «Храмы Ориссы». На выставке будут представлены работы, снятые в городах Бхубанешвар, Пури и Конарк.

Торжественное открытие состоится 8 сентября 2016 г. в 19.00

Адрес: г. Москва, ул. Воронцово Поле, 6-8, Зал им. Д.П. Дхара

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: