В области изучения влиянии мифов на развитие древнегреческой литературы и культуры вообще было проведено в мире немало известных исследований, и все они отмечают одну характерную особенность — греческий народ создал ряд неповторимых в своей литературной повествовательности мифов и легенд о жизни людей, богов и героев, в которых воспоминания о далеком, давно забытом прошлом и поэтическая фантазия слились воедино. То есть художественный вымысел и реальность в равной мере составляют основу сюжета в древнегреческих произведений, и этот факт представляет собой уникальный способ осмысления реальности и мироздания, попытку объяснить происшедшие и происходящие события с точки зрения влияния на них высших сил и проведения.

Некоторые древнегреческие авторы пытались объяснить мифы с рационалистических позиций. Эвгемер писал о богах как о людях, чьи поступки были обожествлены. Палефат в сочинении «О невероятном», анализируя события, описанные в мифах, предполагал их результатами недопонимания или досочинения деталей.

Мифология древних греков рассматривается как архетипическая основа их культуры. Передаваемые из уст в уста, к нам мифы дошли уже в поэзии Гесиода и Гомера, а также в произведениях греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. Мифографы появились в Греции около 4-го века до н.э. К ним относятся софист Гиппий, а также Геродот Гераклейский, Гераклит Понтийский и многие другие. Например, Дионисий Самойский составил генеалогические таблицы и изучал трагические мифы.

По мифам Древней Греции можно воссоздать картину мира в представлении её древних жителей. Так, согласно греческой мифологии, мир населяли чудовища и великаны: гиганты, одноглазые циклопы (киклопы) и могучие Титаны — грозные дети Земли (Геи) и Неба (Урана). В этих образах греки олицетворяли стихийные силы природы, которые были покорены Зевсом (Диасом) — Громовержцем и Тучегонителем, установившим порядок в мире и ставшим владыкой Вселенной.

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, тёмный Хаос, в котором заключался источник жизни мира: всё возникло из Хаоса — и весь мир, и бессмертные боги, и богиня Земля — Гея, дающая жизнь всему, что живёт и растёт на ней; и могучая сила, оживляющая всё, Любовь — Эрос.

Глубоко же под Землёй родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы.

Создавая мир, Хаос породил Вечный Мрак — Эреб и тёмную Ночь — Никту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера (Имера). Свет разлился по всему миру, и стали сменять друг друга ночь и день.

Могучая, благодатная Гея породила беспредельное голубое Небо — Урана, который раскинулся над Землёй, воцарившись во всём мире. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рождённые Землёй, и широко разлилось вечно шумящее Море.

После того, как от Матери-Земли произошли Небо, Горы и Море, Уран взял себе в жёны благодатную Гею, от которой у него родилось шестеро сыновей — могучих, грозных титанов — и шестеро дочерей. Сын Урана и Геи — титан Океан, обтекающий, подобно безбрежной реке, всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катили свои волны к морю, а также морских богинь — океанид. Титан Гипперион и Тейя дали миру Солнце — Гелиоса, Луну — Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос.

От Астрея и Эос произошли все звёзды, которые горят на ночном небе, и все ветра: северный ветер — Борей (Βορριάς), восточный — Эвр (Εύρος), южный Нот (Νοτιάς) и западный, ласковый ветер Зефир (Ζέφυρος), несущий обильные дождём тучи.

Кроме титанов, могучая Земля родила трёх великанов — циклопов с одним глазом во лбу — и трёх пятидесятиголовых сторуких великанов — Гекатонхейров, против которых ничто не могло устоять, потому что их стихийная сила не знала предела.

Возненавидел Уран своих детей-великанов и заключил их в недра Земли, не позволяя им выходить на свет. Мать-Земля страдала от того, что её давило страшное бремя, заключённое в глубине её недр. Тогда она вызвала своих детей, титанов, чтобы уговорить их восстать против Урана. Однако титаны боялись поднять руку на отца. Только младший из них, коварный Кронос, хитростью низверг Урана, отняв у него власть.

В наказание Кроносу богиня Ночь родила Таната — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение, Гипноса — сон с кошмарными видениями, Немезиду — отмщение за преступления — и многих других богов, внёсших в мир Кроноса, воцарившегося на троне своего отца, ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастье.

У самого же Кроноса не было уверенности в прочности и долговечности своей власти: он боялся, что его дети восстанут против него и его постигнет участь его собственного отца Урана. В связи с этим, Кронос повелел своей жене Рее приносить ему рождавшихся детей, пятерых из которых он безжалостно проглотил: Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона.

Кронос

Зевс (Диас) – властитель неба, отец богов и людей.

Арес (Арис) – бог войны.

Рея, чтобы не потерять и последнего своего ребёнка, по совету родителей, Урана-Неба и Геи-Земли, удалилась на остров Крит, где в глубокой пещере родила своего младшего сына Зевса. Скрыв в пещере новорождённого, Рея дала жестокому Кроносу проглотить вместо сына длинный камень, завёрнутый в пелёнки. Кронос и не подозревал, что был обманут своей женой, в то время как Зевс рос на Крите под присмотром нимф Адрастеи и Идеи, вскормивших его молоком божественной козы Амалфеи. Пчёлы носили мёд маленькому Зевсу со склонов высокой горы Дикты, а у входа в пещеру юные куреты ударяли мечами в щиты всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы его плач ненароком не услышал всевластный Кронос.

На смену титанам пришло царство Зевса, победившего своего отца Кроноса и ставшего верховным божеством Олимпийского пантеона; властелином небесных сил, повелевающим громами, молниями, тучами и ливнями. Господствуя во вселенной, Зевс давал людям законы и охранял порядок.

В героический период происходит централизация мифологических образов вокруг мифов, связанных с легендарной горой Олимп.

В представлении древних греков Олимпийские боги были похожи на людей и отношения между ними напоминали отношения между людьми: они ссорились и мирились, завидовали и вмешивались в жизнь людей, обижались, принимали участие в войнах, радовались, веселились и влюблялись. Каждый из богов имел определенное занятие, отвечая за конкретную сферу жизни:

Зевс (Диас) – властитель неба, отец богов и людей.

Гера (Ира) – супруга Зевса, покровительница семьи.

Посейдон – владыка морей.

Гестия (Эстия) – защитница семейного очага.

Деметра (Димитра) – богиня земледелия.

Аполлон – бог света и музыки.

Афина – богиня мудрости.

Гермес (Эрмис) – бог торговли и вестник богов.

Гефест (Ифестос) – бог огня.

Афродита – богиня красоты.

Арес (Арис) – бог войны.

Артемида – богиня охоты.

Люди на земле обращались к богам — к каждому по его «специальности», воздвигали им храмы и, чтобы умилостивить их, приносили дары в качестве жертвоприношений.

Согласно греческой мифологии, кроме детей Хаоса, Титанов и Олимпийских богов, землю населяли и много других божеств, олицетворяющих силы природы.

Например, Посейдон – владыка морей, Геракл, Нимфы.

Так, в реках и ручьях жили нимфы Наяды, в море — Нереиды, в лесах — Дриады и Сатиры, в горах — нимфа Эхо.

Жизнью человека распоряжались три богини Судьбы — Мойры (Лахесис, Клото, Атропос). Это они пряли нить человеческой жизни от рождения до самой смерти и могли её оборвать, когда хотели…

По словам Карла Маркса, в мифах Древней Греции запечатлено «детство человеческого общества», которое в Элладе «развивалось всего прекраснее и обладает для нас вечной прелестью».

Русский философ, филолог и переводчик профессор Алексей Лосев в своей книге «Античная мифология в её историческом развитии» предлагает вниманию своего читателя первоисточники античной мифологии, при этом он использует не только сюжеты известных писателей Гомера, трагиков, историков или философов, но и все малодоступные и никогда не переводившиеся ни на какие языки античные словари, все античные мифографы, у которых как раз и содержится систематическое изложение мифов с приведением множества всякого рода драгоценных деталей и вариантов. Так, целиком использованы Аполлодор, оба Гигина и все мифографы вплоть до так называемых Ватиканских мифографов, относящихся уже к VII в. н. э. Наконец, использованы все древние комментаторы античных писателей, так называемые схолиасты, от которых дошли до нас десятки объемистых томов комментариев. Особенно ценными оказались и потому наиболее использованы автором схолиасты к Гомеру, Пиндару, Эсхилу, Софоклу, Еврипиду, Каллимаху, Ликофрону и Вергилию. Ни один приводимый автором античный мифологический мотив не остался без подкрепления цитатами из одного или из нескольких первоисточников.

Клавдий Клавдиан (ок. 370 года — ок. 404 года) — римский поэт, по рождению — грек из Александрии.

Его «Эпиталамий на брак Гонория и Марии» создал жанровую традицию для Возрождения и Нового времени. Кроме многочисленных и разножанровых «малых стихотворений» главным произведением Клавдиана является неоконченная поэма «Похищение Прозерпины», которой он возродил в римской литературе эпос, угасший в ней со времен поэтов флавианской эпохи.

Современный российский писатель, поэт и переводчик, доктор филологических наук, преподаватель Роман Шмараков, автор эссе «Похищение Прозерпины» Клавдиана: жанр и неоконченность» так пишет о происходящем в поэме: «Прежде всего, все действующие лица – боги. Незаконченность поэмы не дала нам увидеть среди персонажей хотя бы элевсинского царевича Триптолема. Вместе с тем очевидно, что в случае с флавианскими эпиками мы имеем право говорить – с какими бы то ни было оговорками – о литературной рецепции форм героического эпоса и, следственно, о наличии той или иной концепции героизма. Эта последняя конституируется в связи с представлением о судьбе, как об этом в свое время писал А.Ф. Лосев, увязывавший античный героизм с фатализмом, – и ближайшим образом в связи с понятием смерти, в столкновении с которой утверждается «идеал героической мужественности». Персонажи, что бы они ни делали, умереть не могут, хотя для них существуют разного рода метафоры смерти – изгнание, рабство, мучение. Следовательно, обычное понятие о героической поэме в случае с Клавдианом не может иметь места.

Здесь автор эссе обращает внимание на ту особенность повествования, в котором Клавдиан пишет о богах как о людях, чьи поступки были обожествлены. Это характерная черта роднит многие древнегреческие произведения.

О сюжете:

В поэме о Прозерпине рассказывается, как бог преисподней Плутон похитил дочь богини Деметры, молоденькую Персефону, и увлек ее в подземное царство, где она стала его женой и властительницей над душами умерших.

Сюжет: У богини Деметры (Цереры у римлян) юная прекрасная дочь, Персефона (рим. Прозерпина). Отцом Персефоны был громовержец Зевс (Юпитер). Однажды Персефона вместе со своими подругами резвилась в цветущей долине. Не знала она, какая судьба ей уготована отцом её Зевсом. Он отдал её в жены мрачному своему брату Аиду (рим. Плутон), властителю царства теней и умерших, и с ним должна была жить Персефона во мраке подземного царства.

Аид видел, как резвилась Персефона, и решил её тут же похитить. Он упросил богиню Гею (рим. Теллус) вырастить цветок необыкновенной красоты. Персефона увидала цветок и протянула к нему руку. Но только сорвала она цветок, как разверзлась земля, и появился мрачный Аид на золотой колеснице.

Он схватил юную Персефону и скрылся в недрах земли. Только вскрикнуть успела Персефона. Никто не видел, как похитил Аид девушку, лишь бог солнца — Гелиос. Услыхала крик Персефоны Деметра. Стала всюду искать она свою дочь, но нигде не нашла. Спрашивала подруг, но никто не видел её. Тяжкая скорбь об утрате единственной дочери овладела сердцем Деметры. Девять дней блуждала она по земле, проливая слезы и разыскивая свою дочь.

На десятый день пришла она к богу Гелиосу и стала молить его, чтобы он сказал, кто похитил Персефону. Гелиос обо всем рассказал скорбящей матери. Разгневалась Деметра, что Зевс отдал Персефону в жены Аиду без её ведома. Она покинула Олимп и приняла вид простой смертной.

Но Деметра была богиней плодородия, и без неё всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели, травы поблекли, цветы засохли. Не было плодов в садах, и не зрели в виноградниках тяжелые сочные гроздья. Замерла жизнь на земле. Гибель грозила всему людскому роду.

Ничего не оставалось Зевсу, как повелеть Аиду отпустить Персефону на землю к матери. Аид согласился отпустить Персефону, но предварительно дал ей проглотить зерна граната, символ брака. С тех пор Персефона две трети года живет с матерью, а одну треть проводит со своим мужем, Аидом.

Гомеровский эпос.

Первыми по времени памятниками древнегреческой литературы являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Время жизни Гомера определялось по-разному – между XII и VII вв. до н. э. Однако само имя поэта дает основание считать его образ мифическим, а имя – нарицательным. В переводе с ряда семитских языков «homer» означает «он говорит», т.е. «сказитель»; вероятно, что обозначение рода занятий стало со временем восприниматься как собственное имя. С учетом сильного влияния финикийской и других еще более древних культур восточной части Средиземноморья на ахейскую, возможно, что это было обозначение профессии сказителя, ставшее в греческой традиции именем собственным, тогда как сами греки исполнителей эпических песен называли аэдами. Создание эпоса относят к Х-IX в. Поэмы написаны гекзаметром – наиболее распространенным эпическим стихотворным размером, приспособленным для исполнения под аккомпанемент музыкального инструмента, чаще – лиры.

«Илиа́да» — древнейший из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. Гомер описывает события Троянской войны, но в основу поэмы легли также фольклорные сказания о подвигах древних героев.

«Илиада» начинается с конфликта в стане осаждающих Трою ахейцев (называемых также данайцами). Царь Агамемнон похитил дочь жреца Аполлона, Хриса. Хрис приходит в греческий стан выкупить взятую в плен и доставшуюся в рабыни Агамемнону дочь Хрисеиду.

Получив грубый отказ, он обращается с мольбой об отмщении к Аполлону, который насылает на войско моровую язву. В собрании греков, созванном Ахиллом, Калхант объявляет, что единственное средство умилостивить бога состоит в выдаче Хрисеиды её отцу без выкупа. Агамемнон уступает всеобщему требованию, но, чтобы вознаградить себя за эту потерю, отнимает у Ахилла, которого считает инициатором всей интриги, его любимую рабыню Брисеиду.

В гневе Ахилл удаляется в палатку и просит свою мать Фетиду умолить Зевса, чтобы греки до тех пор терпели поражения от троянцев, пока Агамемнон не даст ему, Ахиллу, полного удовлетворения. Девятилетняя осада на грани срыва, но ситуацию исправляет Одиссей.

Во второй песне Гомер описывает силы противоборствующих сторон. Под предводительством Агамемнона к стенам Трои приплыло 1186 кораблей, а само войско насчитывало свыше 130 тыс. солдат.

Так мы видим, что наряду с реальными персонажами или с персонажами, которые могли бы быть реальными, в поэме также описываются боги, например, Зевс или Посейдон.

Например в сюжете битвы, когда герои бьются до поздней ночи и никто из них не может одержать победу, они братаются, обмениваются дарами и расходятся.

Тем временем воля Зевса склоняется на сторону троянцев и лишь Посейдон остается верен ахейцам.

Сакральным значением в «Илиаде» обладает гора Олимп, на которой восседает Зевс, сын Кроноса. Его чтут как ахейцы, так и троянцы. Он возвышается над противоборствующими сторонами. В повествование вовлечены многие олимпийские и другие боги, одни помогают ахейцам, другие троянцам. Многие из событий, описанных в «Илиаде», вызываются, направляются богами, боги также часто влияют на ход событий, выступая на стороне одной из противоборствующих сторон.

Олимпийцы:

Зевс (нейтрален, но чаще помогает троянцам из-за обещания отомстить за Ахилла)

Гера (за ахейцев)

Артемида (за троянцев)

Аполлон (за троянцев)

Аид (нейтрален)

Афродита (за троянцев)

Арес (за троянцев)

Афина (за ахейцев)

Гермес (нейтрален)

Посейдон (за ахейцев)

Гефест (за ахейцев)

Остальные:

Эрида (за троянцев)

Ирида (за ахейцев)

Фетида (за ахейцев)

Лето (за троянцев)

Протей (за ахейцев)

Скамандр (за троянцев)

Фобос (за троянцев)

Деймос (за троянцев)

В середине XIX века в науке господствовало мнение, что «Илиада» и «Одиссея» неисторичны. Однако раскопки Генриха Шлимана на холме Гиссарлык и в Микенах показали, что это неверно. Позднее были открыты хеттские и египетские документы, в которых обнаруживаются определённые параллели с событиями легендарной Троянской войны. Дешифровка слоговой микенской письменности дало много информации о жизни в эпоху, когда происходило действие «Илиады» и «Одиссеи», хотя никаких литературных фрагментов этой письменностью найдено не было. Тем не менее, данные поэм Гомера сложным образом соотносятся с имеющимися археологическими и документальными источниками и не могут использоваться некритично: данные «устной теории» свидетельствуют об очень больших искажениях, которые должны возникать с историческими данными в традициях подобного рода.

По современному мнению, мир гомеровских поэм отражает реалистичную картину жизни последнего времени периода древнегреческих «тёмных веков».

В своем романе «Дафнис и Хлоя» Лонг обращается к древней мифологии, включая мифических персонажей в сюжет повествования. Когда, например, случилась беда с Хлоею, и на нее напали молодые богатые бездельники из соседнего города, угнали стадо и похитили красавицу пастушку, Дафнис в отчаянии взмолился к — нимфам и Пану. Мифологические герои напустили на похитителей свой «панический ужас»: «Пан оплел награбленное плющом, велел козам выть по-волчьи, пустил по земле огонь, а по морю шум».

Испуганные злодеи тотчас возвратили добычу, влюбленные воссоединились и поклялись друг другу в верности. А старый пастух играл им на свирели и рассказывал, как когда-то бог Пан был влюблен в нимфу, а она от него убежала и превратилась в тростник, и тогда он из тростинок сделал вот такую свирель с неравными стволами, потому что неравной была их любовь.

«Дафнис и Хлоя» — один из пяти канонических греческих романов. Написан Лонгом около II века. Об авторе «Дафниса и Хлои» (равно как и об остальных авторах этих романов) не сохранилось никаких сведений. Датировка романа дана учёными исключительно исходя из языковых особенностей текста.

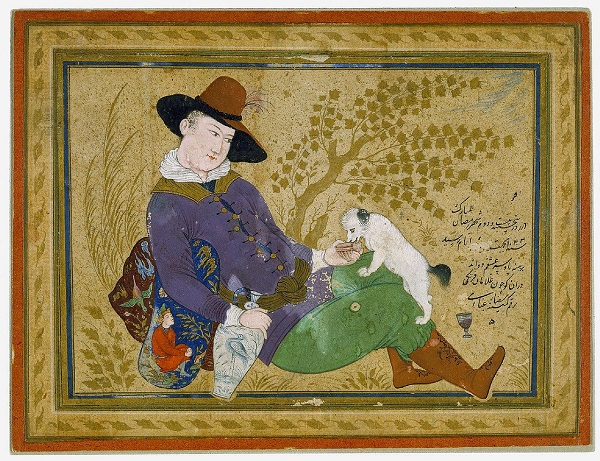

Роман Лонга начинается с короткого введения, где рассказывается, как автор во время охоты на острове Лесбосе в пещере Нимф обнаружил картину. Рассмотрев изображённые на картине любовные сцены и восхищённый ими, он решил, «соревнуясь с картиной», создать такое произведение, которое прославило бы Эрота, нимф и Пана, а всем людям было на радость: «болящему на исцеление, печальному на утешение, тому, кто любил, напомнит о любви, а кто не любил, того любить научит».

На острове Лесбосе в окрестностях города Митилены козопас Ламон находит в кустарнике мальчика, которого кормит коза, а два года спустя пасущий овец Дриас обнаруживает в гроте Нимф девочку, вскармливаемую овцою. Возле обоих подкидышей были приметные знаки, положенные их родителями и свидетельствующие об их благородном происхождении. Оба пастуха берут детей на воспитание, надеясь впоследствии найти их родителей, и заботятся о них, как о собственных детях. Когда мальчику Дафнису исполняется пятнадцать лет, а девочке Хлое — тринадцать, воспитатели по наущению богов посылают их вместе пасти стада коз и овец. Неведомое до сих пор чувство любви овладевает подростками, оно растёт изо дня в день, мучает и терзает их, попавших во власть Эрота.

В это время тирские пираты нападают на прибрежные луга, ранят насмерть пастуха Доркона, влюблённого в Хлою, угоняют его стада и уводят Дафниса. Умирающий Доркон дарит Хлое свою свирель, и она играет на ней. При звуках знакомой свирели стадо Доркона, находящееся на корабле, бросается к берегу и опрокидывает судно. Разбойники тонут, Дафнис спасается из плена и возвращается к Хлое.

Наступает осень, время сбора винограда. Любовь Дафниса и Хлои растёт с каждым днём, но юные влюблённые не понимают своих чувств. Из-за случайной ссоры богатых юношей с пастухами между городами Метимной и Митиленой вспыхивает война. Жители Метимны, сделав набег на прибрежные поля митиленцев, угоняют стада Дафниса и похищают Хлою. При покровительстве богов Хлое удаётся спастись, причём ей явно для всех присутствующих помогает сам Пан.

Время идёт, зима сменяется весной. Расцветающая красота Хлои привлекает много женихов. Так как Дафнис беден и не может рассчитывать получить согласие приёмного отца Хлои на брак с нею, то нимфы помогают юноше, и с их помощью он находит на морском побережье кошелёк с тремя тысячами драхм, попавший туда с корабля метимнян. Согласие Дриаса получено, он готов выдать Хлою за Дафниса, но на этот брак нужно ещё разрешение господина: ведь они рабы и не могут сами распоряжаться своей судьбой.

Хозяин Ламона (приемного отца Дафниса), владелец поместья, богатый митиленец Дионисофан в конце лета приезжает в деревню вместе со своей женой и сыном Астилом. Прельстившись красотой Дафниса, парасит Астила Гнафон выпрашивает его для себя, чтобы увезти в город. Не желая отдавать юношу развратному бездельнику, Ламон рассказывает господину историю найденного им Дафниса и показывает отличительные знаки, обнаруженные при нём. Дафнис оказывается сыном богатых родителей: Дионисофана и его жены Клеаристы.

В то время как Дафнис находит свою семью, Хлою вновь похищают, на этот раз отвергнутый ею пастух Лампид. Она освобождается с помощью парасита Гнафона, желающего теперь заслужить прощения Дафниса за свою дерзость. Приёмный отец Хлои Дриас рассказывает в свою очередь, как он нашёл Хлою. Красота девушки и её явно не рабское происхождение приводят к тому, что Дионисофан даёт согласие на брак Дафниса с нею. Вскоре при покровительстве нимф происходит и второе возвращение в семью. Отцом Хлои оказывается богач Мегакл. Таким образом, наступает «благополучная развязка»: Дафнис и Хлоя, дети богатых и влиятельных людей, сочетаются браком и справляют свадьбу — не в шумном городе, а в кругу семьи на лоне природы, отдавая себя покровительству сельских божеств, опекающих их с самого дня рождения.

«Дафнис и Хлоя» является единственным образцом древнегреческого пасторального романа: в произведениях этого жанра все события, равно как и переживания героев, развертываются на фоне описаний природы, проникнутых искусственностью и обилием литературных реминисценций. Используя поэтический жанр идиллии с её несколько манерными описаниями природы, Лонг выводит пастухов в качестве идеализированных героев.

Повесть написана ритмической прозой с регулярными стихотворными вставками, возникающими спонтанным образом в наиболее поэтических фрагментах текста.

В «Дафнисе и Хлое», в отличие от других античных романов, авантюрный элемент не играет главной роли.

Забытый в Средние века, этот роман вновь получил известность лишь в эпоху Возрождения благодаря переводу на французский язык Жака Амио. «Дафнис и Хлоя» стал родоначальником ренессансного пасторального романа (Якопо Саннадзаро, Хорхе Монтемайор, Филипп Сидни, Мигель де Сервантес, Оноре Д’Юрфе).

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: