Сулейман I Великолепный (Кануни) (6 ноября 1494 — 5/6 сентября 1566) десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года.

Сулейман считается величайшим султаном из династии Османов; при нём Оттоманская Порта достигла апогея своего развития. В Европе Сулеймана чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в мусульманском мире Сулейманом Кануни. Почётное прозвище «Кануни», данное Сулейману I народом Османской империи, как тогда, так и в наши дни, ассоциируется со словом «Справедливый».

Сулейман I Великолепный (Кануни) десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года.

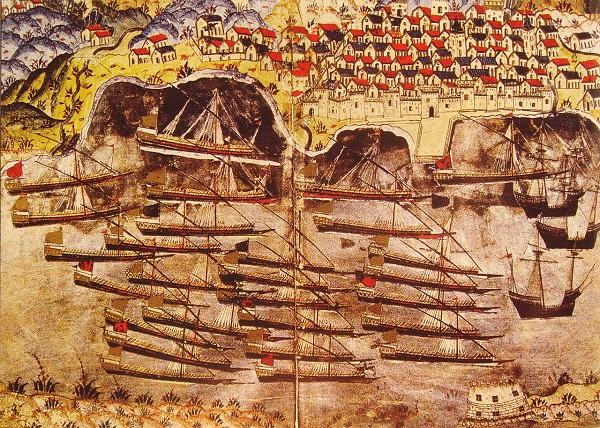

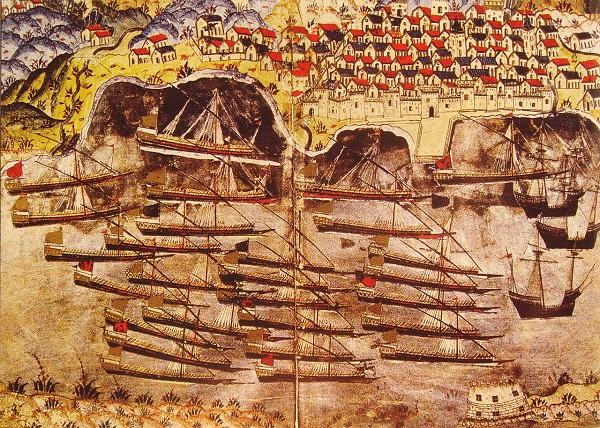

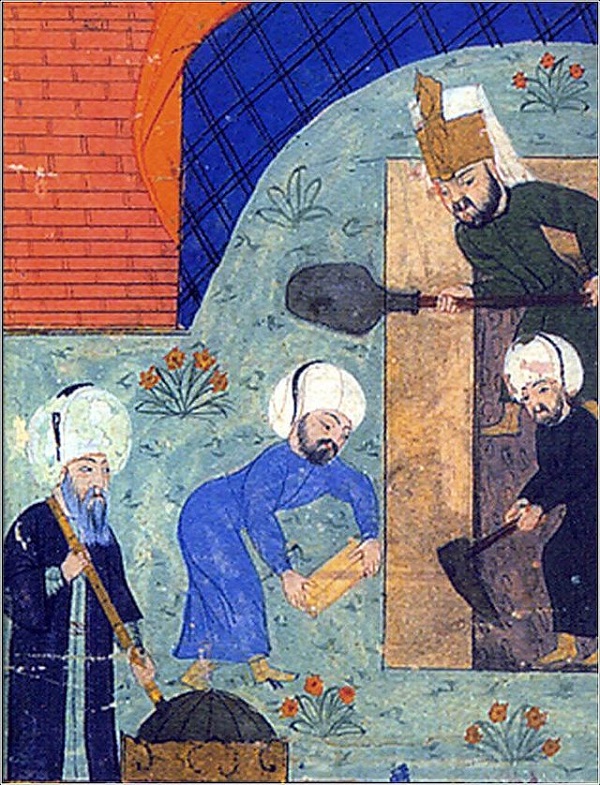

Османский флот на яукоре во французском порту Тулон в 1543 году

Насух Матракчи

миниатюра

Сулейман I родился в 1494 году в Трабзоне в семье султана Селима I и Айше Хафсы, дочери крымского хана Менгли I Гирея. До 1512 года Сулейман был бейлербеем в Каффе. В 1520 году султан Селим I скончался. На момент смерти отца Сулейман был наместником в Манисе. Он возглавил османское государство в возрасте 26 лет.

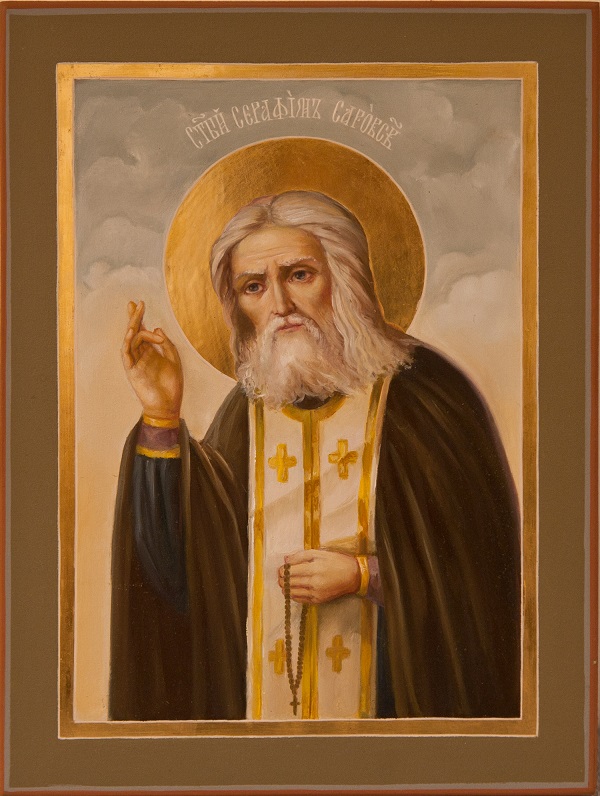

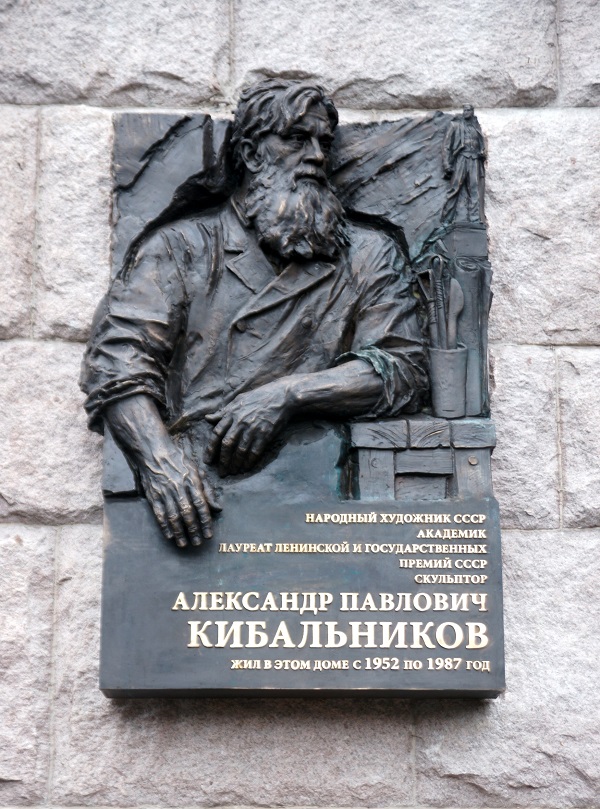

Барельеф

Сулеймана Великолепного

на Капитолии

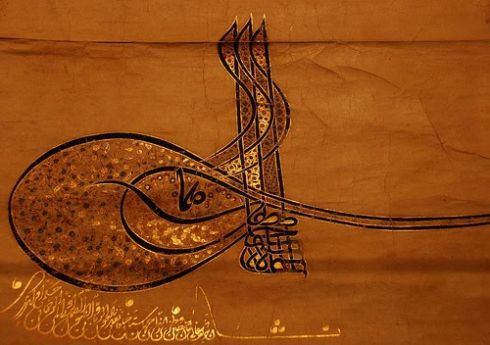

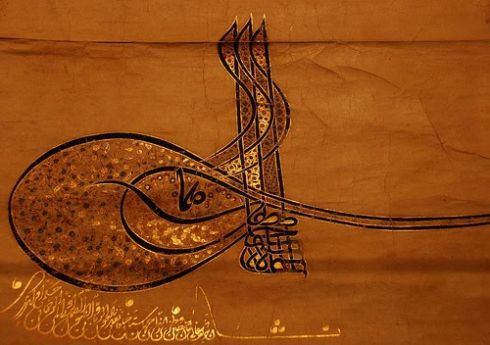

Тугра султана

Сулеймана Великолепного

Своё правление Сулейман I начал с того, что отпустил на свободу несколько сотен египетских пленников из знатных семей, содержавшихся Селимом в цепях. Европейцы радовались его воцарению, но они не учли, что хотя Сулейман не был так кровожаден, как Селим I, он не меньше отца любил завоевания. Сулейман I лично возглавил 13 военных компаний, 10 из которых — в Европе.

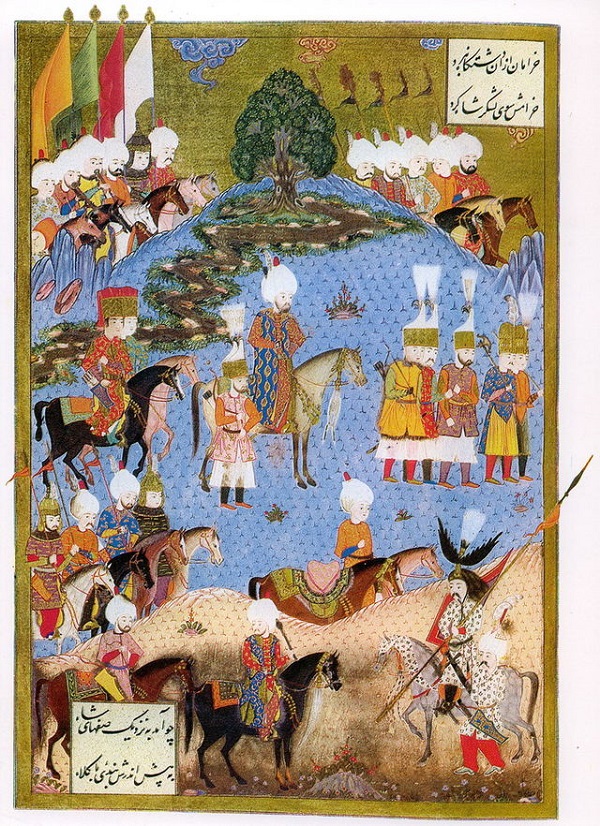

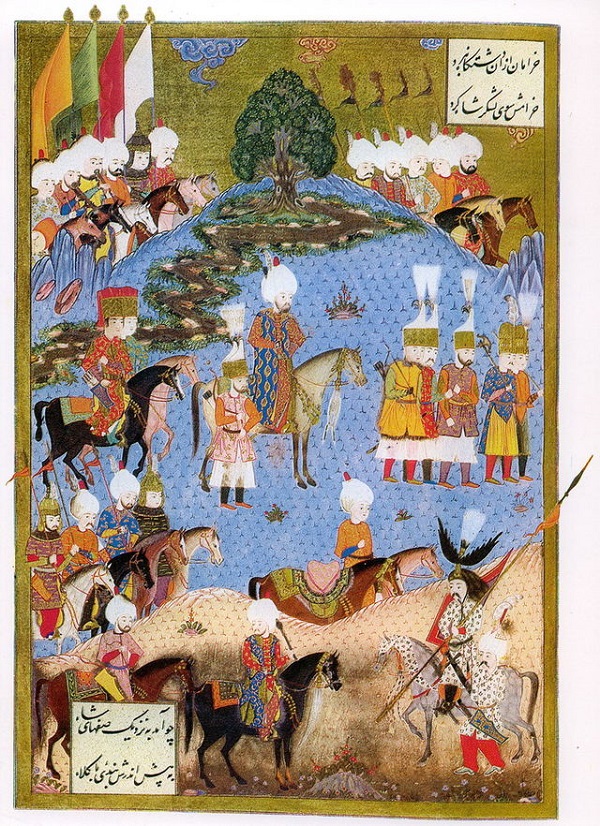

Миниатюра, изображающая Сулеймана Великолепного с армией в походе на Нахичевань, лето, 1554-г.

В XVI—XVII веках Османская империя достигла наивысшей точки своего влияния в период правления Сулеймана Великолепного. В этот период Османская империя была одной из самых могущественных стран мира — многонациональное, многоязычное государство, простиравшееся от южных границ Священной Римской империи — окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Азербайджана на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. В начале XVII века империя состояла из 32 провинций и многочисленных вассальных государств, некоторые из которых были позже захвачены ею — в то время как другим была предоставлена автономия.

Империя со столицей в Константинополе (Стамбул) контролировала территории Средиземноморского бассейна. Османская империя являлась связующим звеном Европы и стран Востока на протяжении 6 веков.

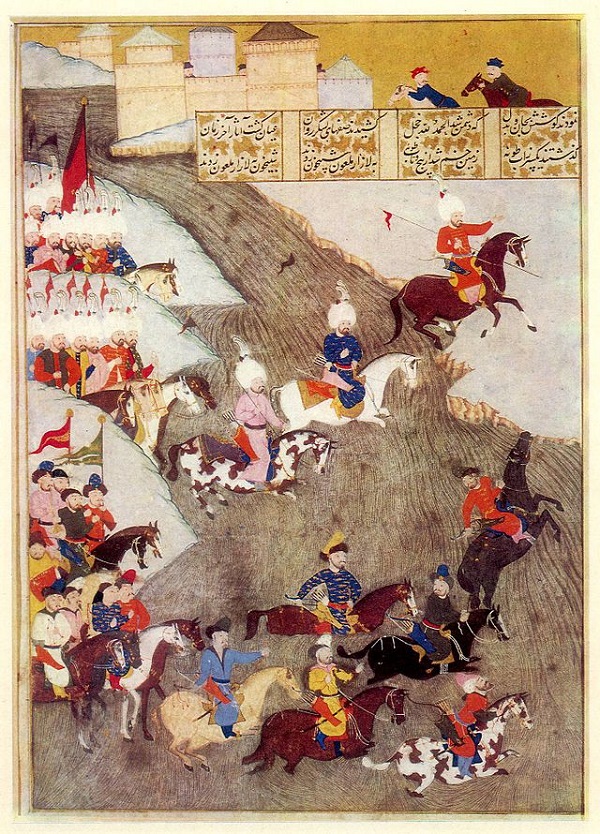

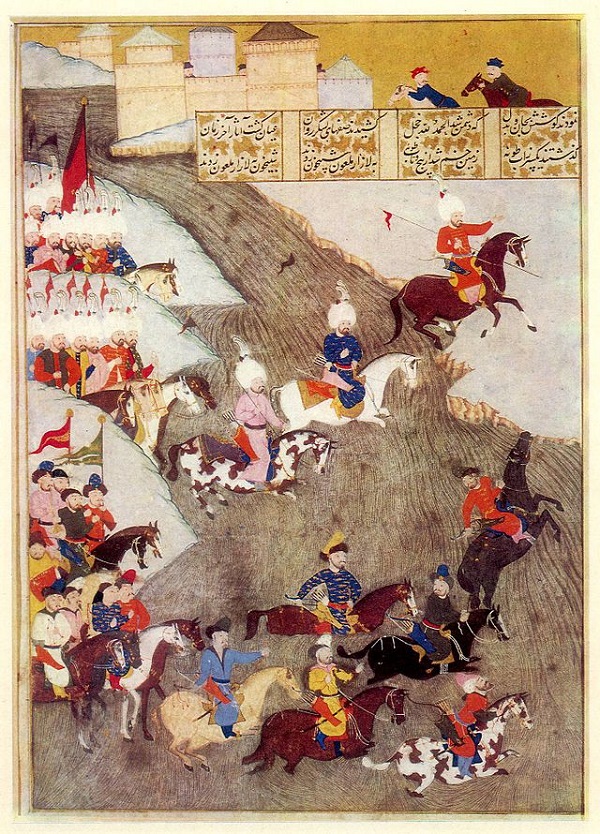

Османская миниатюра, изображающая османские войска

и передовой отряд крымских татар в Сигетварской битве,

1566 г.

Последняя битва

Султана Сулеймана Великолепного

К концу своего правления султан Сулейман I, который ещё в 1538 году принял также и титул халифа, правил величайшей и сильнейшей империей в истории мусульманского мира. Сулейман I Великолепный скончался ночью 5 сентября в своём шатре во время осады крепости Сигетвара.

Похоронен в мавзолее на кладбище мечети Сулеймание рядом с мавзолеем любимой жены Хюррем Султан.

Сулейман Великолепный

и Хюррем Султан

Хасеки Хюррем Султан. Настоящее имя неизвестно, согласно литературной традиции, Александра Гавриловна Лисовская (ок. 1502 или ок. 1505 — 15 или 18 апреля 1558) — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима II.

Хюррем смогла добиться того, чего никто и никогда до неё не добивался. Она официально стала женой Сулеймана. Хотя не существовало никаких законов, запрещающих женитьбу султанов на рабынях, вся традиция османского двора настраивала против этого. При этом в Османской империи даже сами термины «закон» и «традиция» обозначались одним словом — канун.

Сохранились письма, в которых отражается большая любовь и тоска султана по Хюррем, которая была его главным политическим советником.

Образованнейшая женщина своего времени, Хюррем Хасеки Султан принимала иностранных послов, отвечала на письма иностранных правителей, влиятельных вельмож и художников.

До Хюррем фаворитки султанов играли две роли — роль собственно фаворитки и роль матери наследника престола, и что эти роли никогда не совмещались. Родив сына, женщина переставала быть фавориткой, отправляясь вместе с ребёнком в отдаленную провинцию, где наследник должен был воспитываться до того времени, как займёт место отца. Хюррем же была первой женщиной, сумевшей одновременно играть обе роли, что вызывало огромное раздражение консервативно настроенного двора. Когда её сыновья достигли совершеннолетия, она не отправилась вслед за ними, а осталась в столице, лишь изредка навещая их. Именно этим во многом можно объяснить негативный образ, который сформировался вокруг Хюррем. Кроме того, она нарушила ещё один принцип османского двора, заключавшийся в том, что одна фаворитка султана должна была иметь не более одного сына. Не в силах объяснить, как Хюррем смогла достичь столь высокого положения, современники приписывали ей то, что она попросту околдовала Сулеймана. Этот образ коварной и властолюбивой женщины был перенесён и в западную историографию, хотя и подвергся некоторой трансформации.

В отличие от всех предшественниц, а также от матерей шехзаде, имевших право возводить строения лишь в рамках провинции, в которой они проживали с сыновьями, Хюррем получила право строить религиозные и благотворительные здания в Стамбуле и в иных крупных городах Османской империи. Она создала благотворительный фонд своего имени. На пожертвования из этого фонда в Стамбуле был построен район Аксарай или женский базар, позже также имени Хасеки, в число строений которого входили мечеть, медресе, имарет, начальная школа, больницы и фонтан. Это был первый комплекс, построенный в Стамбуле архитектором Синаном в своей новой должности главного архитектора правящего дома, а также третье по величине здание в столице, после комплексов Мехмета II и Сулеймание. К числу иных благотворительных проектов Хюррем относятся комплексы в Адрианополе и Анкаре, вошедшие в основу проекта в Иерусалиме (названного позже имени Хасеки Султан), хосписы и столовые для паломников и бездомных, столовая в Мекке (при имарете Хасеки Хюррем), общественная столовая в Стамбуле (в Avret Pazari), а также две большие общественные бани в Стамбуле (в Еврейском и Aya Sôfya кварталах).

15 или 18 апреля 1558 года вследствие продолжительной болезни либо отравления Хюррем Султан умерла, предположительно в возрасте пятидесяти двух лет, после возвращения из Едирне. Год спустя её тело перенесли в куполообразный восьмигранный мавзолей архитектора Мимара Синана. Мавзолей Хюррем Хасеки Султан (тур. Haseki Hurrem Sultan Turbesi) декорирован изысканными изникскими керамическими изразцами с изображениями райского сада, практически до уровня второго ряда окон. Для изразцовых плиток характерны различные мотивы — кораллово-красный, темно-синий и традиционные бирюзовый цвета в дополнение к траурному черному цвету. На некоторые плитки нанесены тексты стихов, возможно, в честь улыбки Хюррем Султан и ее жизнерадостного характера.

Мавзолей Хюррем Хасеки Султан расположен на территории громадного комплекса Сулеймание в Стамбуле. Искать мавзолей Хюррем Султан следует с левой стороны мечети.

Насух Матракчи

Турецкие галеры на Дунае

Миниатюра

В правление османского султана Сулеймана I Великолепного турецкая миниатюрная живопись достигла своего зенита. Хроники, документирующие официальную жизнь султана, важнейшие политические события, блистательные военные победы и пышные празднества, демонстрирующие богатство и мощь неудержимо растущей империи, нуждались в ярких впечатляющих иллюстрациях. При дворе Сулеймана I работали персы, албанцы, черкесы, молдаване, а также турки, которые лишь начинали осваивать мастерство живописцев. Насух ас-Силяхи был самым известным художником этой группы.

Насух бин Карагёз бин Абдуллах эль-Боснави, более известный как Матракчи Насух или Насух эль-Силахи — османский учёный, историк, миниатюрист боснийского происхождения.

Он прославился также как математик, историк, географ, литератор и постановщик театральных пародийных сражений, которые входили в число развлечений османского двора. Прозвище Матраки, или Матракчи, он получил благодаря победам в спортивной игре «матрак» — состязании в виде танца, участники которого сражаются деревянными мечами, с маленькими круглыми подушками в качестве щитов.

Придворный ученый и рисовальщик, Насух в 1534—1535 годах сопровождал султана Сулеймана в походах на Иран и Ирак; в 1537—1538 он описал эти военные экспедиции в Отчете о каждой стадии кампании в Двух Ираках (рукопись на арабском и персидском языке, более известна под названием Меджмуа-и-Меназил, или Маршруты; библиотека Стамбульского университета). Текст рукописи Насух сопроводил 132 иллюстрациями, включающими 82 изображения городов Турции, Ирака и Ирана. Научно-художественный стиль этих миниатюр положил начало развитию в османском искусстве жанра «топографической живописи», появление которого Насух объяснил просто: «Я описывал словами и передавал красками все местности, города, городки, деревни, крепости, давая их имена и картины».

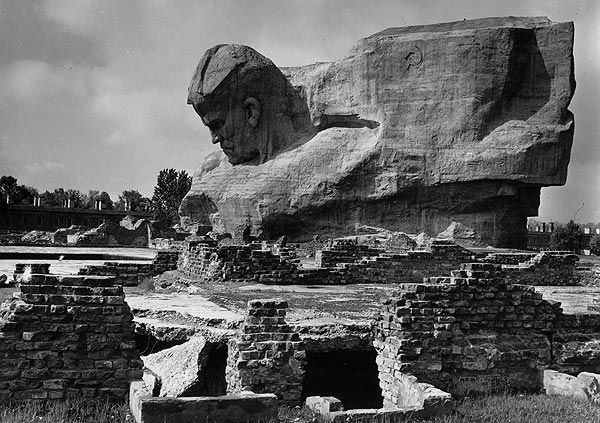

Сигетварская битва — осада армией Османской империи под командованием султана Сулеймана I небольшой крепости Сигетвар в Венгрии в период с 6 августа по 8 сентября 1566 года. Крепость Габсбургской империи обороняли хорваты и венгры во главе с баном Хорватии Миклошем Зрини.

Сражение известно в Венгрии и Хорватии как вдохновившее правнука Миклоша Зрини, носившего то же имя, на написание эпоса «Szigeti veszedelem» на венгерском языке. Раньше значение сражения оценивалось так высоко, что даже кардинал Ришелье назвал его «Битва, которая спасла цивилизацию».

Османские войска вышли из Стамбула 1 мая 1566 года. Султан был не в состоянии лично управлять лошадью и был вывезен из Стамбула в крытой конной повозке. Османская армия достигла замка Сигeтвар 6 августа 1566 года. Большой султанский шатёр был поставлен на холме Симильхоф. Сулейман должен был находиться в своей палатке во время всей осады, где он должен был получать отчёты лично от своего визиря.

Осада началась в августе 1566 года, защитники форта отбивали османские атаки до сентября.

Во время длительной осады Сулейман Великолепный умер до рассвета 7 сентября. Судя по всему смерть была естественной, но стресс и усталость от трудной осады, безусловно сыграли свою роль. Великий визирь Соколлу Мехмед-паша решил не сообщать армии об этом известии, чтобы не ослабить волю к победе в последние дни осады.

На следующий день после смерти Сулеймана прошла последняя битва. Замок Сигетвар был сожжён, остались только разрушенные стены. В первой половине 7-го сентября, турки начали тотальную атаку используя все средства (в том числе «греческий огонь», канонаду, залповый огонь и многое другое). Вскоре последняя хорватско-венгерская цитадель в Сигетваре была подожжена.

Зрини в шёлковой одежде и с золотым ключом на груди во главе своих 600 воинов ринулся в густые ряды турок. В конце концов, героический командующий, который пережил осаду в течение 36 дней, пал, пораженный тремя пулями. Турки взяли форт и выиграли битву. Только семи защитникам удалось пробиться через турецкое расположение войск.

Художник

Крафт Йоханн Питер.

«Атака Зрини»

холст, масло,

1825 г.

Старый султан скончался, не выдержав долгого путешествия. Это означало, что любое принятие серьёзных решений (как нападение на Вену) должно было быть оговорено с новым султаном; для этого визирь Мехмед-паша отправился в Стамбул, где уже и встретился с преемником Сулеймана Селимом II.

Селим II

(28 мая 1524 — 13 декабря 1574)

одиннадцатый султан Османской империи, правил в 1566—1574.

Третий сын и четвёртый ребёнок султана Сулеймана І «Великолепного» и Хюррем.

Был известен под прозвищами Селим Пьяница и Селим Блондин.

Селим II родился в Стамбуле, столице Османской империи. Первоначально Селим кратковременно управлял Коньей. В 1544 году после смерти своего старшего брата Мехмеда Селим был назначен отцом санджакбеем в провинции Маниса. В 1548 году султан Сулейман Кануни, отправившийся во главе османской армии в поход на Персию, оставил шехзаде Селима регентом в Стамбуле.

В 1553 году после казни своего старшего единокровного брата Мустафы, Селим был объявлен первым наследником престола.

В 1558 году после смерти Хюррем обострились отношения между Селимом и его младшим братом, шехзаде Баязидом. Султан Сулейман Кануни, опасавшийся переворота, отправил обоих сыновей управлять удаленными от Стамбула провинциями империи. Шехзаде Селим был переведен из Манисы в Конью, а его брат шехзаде Баязид — в Амасью. В 1559 году братья Баязид и Селим начали междоусобную борьбу за власть. Шехзаде Баязид собрал войско и выступил в поход против своего старшего брата Селима. В битве под Коньей шехзаде Селим, получивший поддержку отца и имевший численное превосходство, разбил войско младшего брата. Шехзаде Баязид с семьей бежал в Персию, но в 1561 году был выдан и задушен вместе с пятью сыновьями.

В последние годы правления отца шехзаде Селим занимал должность санджакбея Кютахьи.

Через три недели после смерти Сулеймана Кануни шехзаде Селим прибыл из Кютахьи в Стамбул, где занял султанский престол.

Во время правления Селима ІІ (государственными делами руководил великий визирь Мехмед Соколлу) Османская империя вела войны с Сефевидской империей, Венгрией, Венецией (1570—1573) и «Священной лигой» (Испания, Венеция, Генуя, Мальта), завершила завоевание Аравии и Кипра.

В 1569 Селимом был осуществлен неудачный поход на Астрахань. В Стамбуле был разработан план по объединению Волги и Дона каналом, и летом 1569 года янычары и татарская кавалерия начали блокаду Астрахани и канальные работы, в то время как флот Османской империи осаждал Азов. Но гарнизон Астрахани отразил осаду. 15-тысячная русская армия атаковала и разогнала рабочих и татар, которые были направлены для защиты, а османский флот был уничтожен штормом. В 1570 году послы Ивана Грозного заключили с Селимом II мирный договор.

Османская империя также Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Порта — государство, созданное в 1299 году тюркскими племенами Османа I в северо-западной Анатолии. После падения Константинополя в 1453 году Османское государство стало именоваться империей. Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой государственности, так как после победы 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе, что является важной характеристикой современной Турции. Империя достигла наибольшего возвышения в 1590 году. Её земли охватывали часть Европы, Азии и Африки. Правление османской династии длилось 623 года, с 27 июля 1299 года по 1 ноября 1922 года, когда монархия была упразднена.

После международного признания Великого национального собрания Турции, 29 октября 1923 года после подписания Лозаннского мирного договора (24 июля 1923) было провозглашено создание Турецкой Республики, являвшейся преемницей Османской империи. 3 марта 1924 года был окончательно ликвидирован Османский халифат. Полномочия и обязанности халифата были переданы Великому национальному собранию Турции.

ИЗ ИСТОРИИ, ЖИЗНИ И ТРАДИЦИЙ ОСМАНОВ.

ДЕВШИРМЕ

Девширме — в Османской империи один из видов налога с немусульманского населения, система принудительного набора мальчиков из христианских семей для их последующего воспитания и несения ими службы в качестве «слуг Порты», то есть личных невольников султана. Большинство чиновников и военных Османской империи в XV—XVI веках состояло именно из призванных по девширме лиц. Личные слуги (де-факто рабы) султана обычно служили в одном из четырёх имперских ведомств: дворцовая служба, канцелярия, богословы и военные. Последние, элитные, подчинявшиеся напрямую султану, войска, делились на кавалерию и пехоту. Янычары — «новый воин»), отражало скорее статус воина, чем его принадлежность к тому или иному роду войск. Янычары также выполняли полицейские и охранные функции.

Основной причиной возникновения девширме было недоверие османских султанов к собственной тюркской элите. Начиная со времён Мурада I, у османских правителей появилась постоянная необходимость «уравновешивать власть (тюркской) аристократии с помощью создания и развития личного войска из христианских зависимых солдат и обращённых капыкуллары („слуг Порты“)». Так один из таких «заключённых» дворца писал: «Во дворце есть всего несколько человек, говорящих по-тюркски от рождения, потому что султан полагает, что вернее служат ему обращённые христиане, у которых нет ни крова, ни дома, ни родителей, ни друзей». В популярной среди османской бюрократии тех времён книге «Правление, или, Руководство для правителей» говорится в частности, что если султан примет на службу представителей разных народов, то «все народности будут стремиться превзойти друг друга … Если армия состоит из одного народа, появляется опасность. У солдат нет рвения, и они подвержены беспорядку».

Своего пика практика девширме достигла во времена правления Мехмеда II, который в полной мере испытал на себе опасность, исходящую от сильной мусульманской элиты.

Для многих семей отбор их сыновей по девширме становился настоящей трагедией, но нередки были и случаи, когда родители всячески способствовали попаданию ребёнка во дворец, так как служба там открывала огромные возможности для крестьянского мальчика. Отрыв от дома, собственных корней нередко приводил к тому, что такие юноши становились ярыми защитниками султана, как единственного своего отца, и новой для них веры. Однако, не все забывали о своих корнях и известны случаи, когда великие визири пользовались своим происхождением в политических переговорах и дипломатических сношениях.

С 1580-х годов «слугам Порты» разрешалось заводить семьи и записывать детей в корпус по наследству.

Последнее упоминание о наборе христиан по девширме относится к началу XVIII века.

ТУРЕЦКОЕ ВОЙСКО

Османская империя, начиная с момента рождения с начала XIV века, вела войны со многими странами. Оттуда же ведет свою историю турецкое войско. Костяк турецкого войска составляли акынджи, сипахи и янычары. Но начнем мы с гвардии султана. Она состояла из силахдаров – оруженосцев султана – легкой конницы и посыльных султана по типу фельдъегерей — воинов курьеров для доставки важных документов и сообщений. Древняя конница состояла из акынджи — всадников ополченцев и дружинников. Но уже в XV веке акынджи разделились на две группы. В первую входили воины бейлербеев, во вторую добровольцы. В нее же входили небольшие группы конников под названием турецкие «дели», что значит в переводе с турецкого языка «безумные». Их действительно отличала неимоверная, граничащая с безумством, храбрость и необычный устрашающий вид. Щиты и кони покрывались шкурами львов. А сами «дели» вместо доспехов были покрыты шкурами леопардов. Также дели использовали в своих доспехах крылья, которые затем были заимствованы в убранстве польскими гусарами.

Конечно, видя такое, и бывалых воинов брала оторопь. Тем более что использовались «дели» в Османской империи в авангарде турецкого войска. Вооружены «дели» были пиками, саблями. Следующая часть турецкого войска – сипахи. Перевод этого слова с персидского означает «войско». Сипахи в своем роде привилегированная часть армии – тяжелая кавалерия. Всадники защищены доспехами из пластинок и колец. Голову защищал шлем. Вначале вооружением сипахов были тяжелые булавы и пики. Но уже в с XV века конники использовали огнестрельное оружие. Янычары это вообще уникальное явление. Ведь они сражались на стороне тех, кто их пленил. И действительно в состав турецкого войска входили взятые в плен дети греков, болгар, армян, сербов. Воспитанные в мусульманских традициях они верой и правдой служили в пехоте османского войска. Янычары в переводе с турецкого языка «новый воин». Жили они в казармах и даже не имели права жениться. Только в конце XVII в отряды янычар стали брать турок. Вооружены янычары были луками, арбалетами, ятаганами, кинжалами. Янычары были отличными стрелками из лука, затем из огнестрельного оружия. Не палили в белый свет, а вели прицельную стрельбу. Среди янычар были особые отряды под названием «рискующие головой». Они делились на мобильные группы-пятерки. Два воина с ружьями, лучник, воин метатель гранат и воин с мечом. Во время сражения решающая роль в турецком войске отводилась коннице. Она прорывала линии противника. Затем янычары шли в атаку. Конечно, со временем турецкое войско претерпевало изменения, но то, что в те времена была захвачена часть Европы и Малая Азия говорит о сильной армии.

ЯНЫЧАРЫ

Янычары — регулярная пехота Османской империи в 1365—1826 годах. Янычары вместе с сипахами (тяжёлой конницей) и акынджи (лёгкой иррегулярной конницей) составляли основу войска в Османской империи. Были частью полков капыкулу (личной гвардии султана, состоявшей из профессиональных воинов, официально считавшихся султанскими рабами). Янычарские полки выполняли в османском государстве также полицейские, охранные, пожарные и, при необходимости, карательные функции.

Янычары официально считались рабами султана и постоянно жили в монастырях-казармах. Жениться и обзаводиться собственным хозяйством им до 1566 года было запрещено. Имущество умершего или погибшего янычара становилось имуществом полка. Помимо военного искусства, янычары изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и языки. Раненые или старые янычары получали пенсию. Многие из них делали успешную гражданскую карьеру. В 1683 году в янычары начинают брать и детей мусульман.

Янычары Османской империи

во время осады Родоса

С конца XVI — начала XVII веков постепенно пошёл процесс разложения корпуса янычар. Они стали обзаводиться семьями, заниматься торговлей и ремеслом. Постепенно янычары превратились в мощную консервативную политическую силу, грозу престола и вечных и непременных участников дворцовых переворотов (янычарские бунты привели к свержению и гибели султанов, напр., в 1622 и 1807 годах).

Наконец, в 1826 году корпус янычар был официально упразднён указом султана Махмуда II, а бунт возмущённых указом янычар был жёстко подавлен. В ходе операции 14 июня 1826 года по столичным янычарским казармам было выпущено 15 артиллерийских залпов.

Янычарский офицер.

Рисунок Джентиле Беллини (конец XV в.)

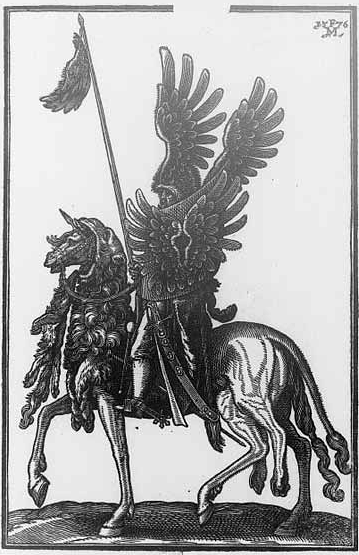

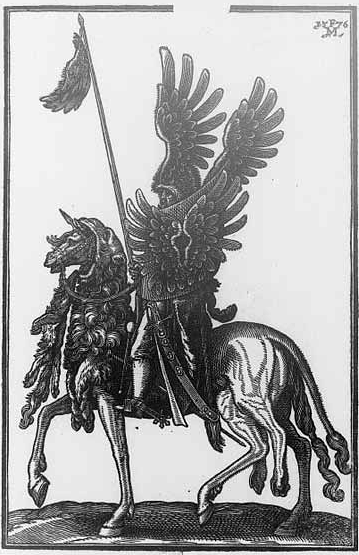

ДЕЛИ — КРЫЛАТЫЕ ВОИНЫ

Турецкий всадник — дели. Гравюра датского художника-графика Мельхиора Лорка (1576 г.)

Turkish-Deli

Так назывались воины конных отрядов, использовавшихся в авангарде турецкой армии. Они обычно набирались правителями пограничных районов из северобалканских народов (южных славян, венгров, албанцев и т.д.), подвластных Османской империи. Дели отличались безумной храбростью, вместо доспехов они носили шкуры диких зверей и украшали себя крыльями хищных птиц.

По примеру дели крылья на щитах и головных уборах стали носить венгерские гусары. Сохранившиеся подлинные гусарские щиты XVI в. «в венгерском стиле» имеют форму поднятого крыла. На некоторых из них изображена эмблема в виде орлиного крыла, но из иконографических источников видно, что они нередко украшались настоящими орлиными крыльями по традиции, пришедшей из Турции.

Крылатые дели изображены в турецких альбомах французского путешественника, офицера, художника и картографа Николя Николая (Nicolas de Nicolay), который путешествовал в Стамбул в 1551 г., а затем напечатал отчет о своей поездке, сопроводив его многочисленными гравюрами (1567).

МИМАР СИНАН

Во время правления Сулеймана Великолепного один из величайших османских архитекторов и инженеров — Мимар Синан стал известен всему миру.

Родился 15 апреля 1489 года в селе Агырнас (провинция Анатолия современной Турции). По мнению ряда исследователей, Синан родился в христианской армянской семье, согласно Энциклопедии Британника и мнению некоторых ученых в греческой ортодоксальной семье. При рождении получил христианское имя Иосиф (Юсуф). Отец был каменщиком и плотником, вследствие чего Синан в юности получил хорошие навыки в этих ремёслах, и это повлияло на его будущую карьеру.

В 1512 году его отобрали у родителей и рекрутировали по девширме в корпус янычар, после чего он был направлен в Стамбул, где принял ислам.

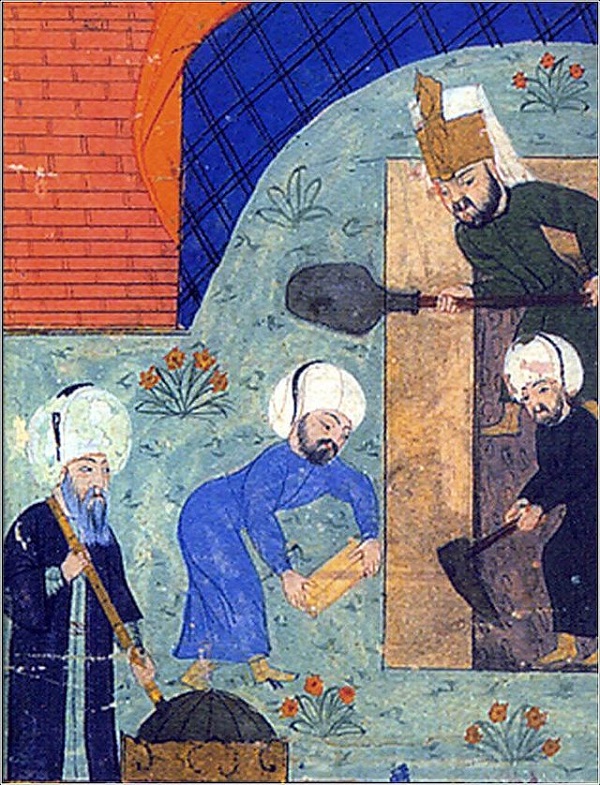

У могилы Сулеймана I

предполагается, что

слева изображен

Мимар Синан

После того, как в 1539 году верховным визирем стал Челеби Лютфи Паша, под командованием которого раньше служил архитектор, Синан был назначен главным придворным архитектором города Стамбул. В его обязанности входил контроль за строительством по всей Османской империи, включая руководство по общественному строительству (дорог, мостов, водопроводов). За долгие 50 лет пребывания на должности Синан создал мощное ведомство, с бо́льшими полномочиями, чем у контролирующего его министра. Им же был создан центр архитекторов, в котором обучались будущие инженеры.

Мечеть Шехзаде — первое из самых значительных архитектурных сооружений Мимара Синана. Возведена в историческом районе Фатих. Была начата как усыпальница для скончавшегося в 1543 году сына султана Сулеймана Великолепного Шехзаде Мехмеда и закончена в 1548 году. Имеет два минарета по 55 метров.

Мечеть Шехзаде.

Как и многие, построенные Синаном мечети, у здания квадратное основание, на котором покоится большой центральный купол, окружённый четырьмя половинами куполов и многочисленными вспомогательными куполами меньшего размера. Массивные гранёные колонны, несущие купол, прорисованы очень чётко, структура сводов ярко выделена чередующейся темной и светлой клинчатой кладкой арок. Здесь расположены тюрбе Шехзаде Мехмеда, а также Рустема-паши и Мустафы Дестери-паши.

За свою жизнь Синан построил около 300 зданий — мечети, школы, благотворительные столовые, больницы, акведуки, мосты, караван-сараи, дворцы, бани, мавзолеи и фонтаны, основная часть которых была сооружена в Стамбуле. Самые его известные постройки — это мечеть Шехзаде, мечеть Сулеймание и мечеть Селимие в Эдирне.

На его творчество огромное влияние оказала архитектура Собора Святой Софии, и Синану удалось достигнуть своей мечты — построить купол, превышающий купол Святой Софии.

Умер 7 февраля 1588 года, похоронен в собственном мавзолее (тюрбе) у стены мечети Сулеймание.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле была возведена Синаном в 1550–57 годах, и по мнению учёных-исследователей, является самой лучшей его работой. Проект был основан на архитектурном плане храма Святой Софии в Стамбуле, шедевре византийской архитектуры, оказавшим очень большое влияние на всё творчество Синана, который пытался превзойти этот храм в своих постройках.

Мечеть находится на вершине холма прямо над заливом Золотой Рог. Чёткий ритм архитектурных форм хорошо воспринимается издали. Во дворе мечети находятся усыпальницы. В двух соседних тюрбе покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем. Мечеть Сулеймание — одна из самых больших, когда-либо построенных в Османской империи. Помимо храма, в ней находился обширный социальный комплекс, включающий четыре медресе, библиотеку, обсерваторию, крупную больницу и медицинскую школу, кухни, хаммам, магазины и конюшни.

Стамбул

Мечеть Сулеймание

Архитектор Мимар Синан

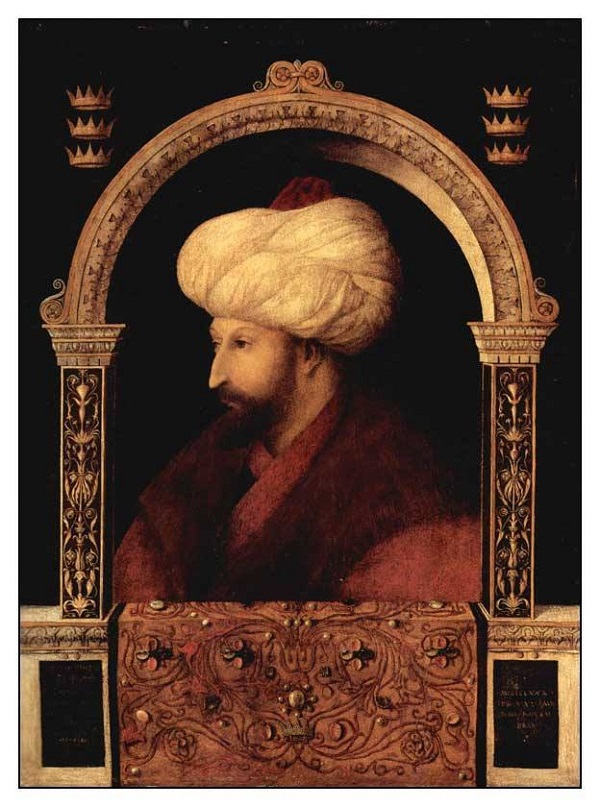

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ

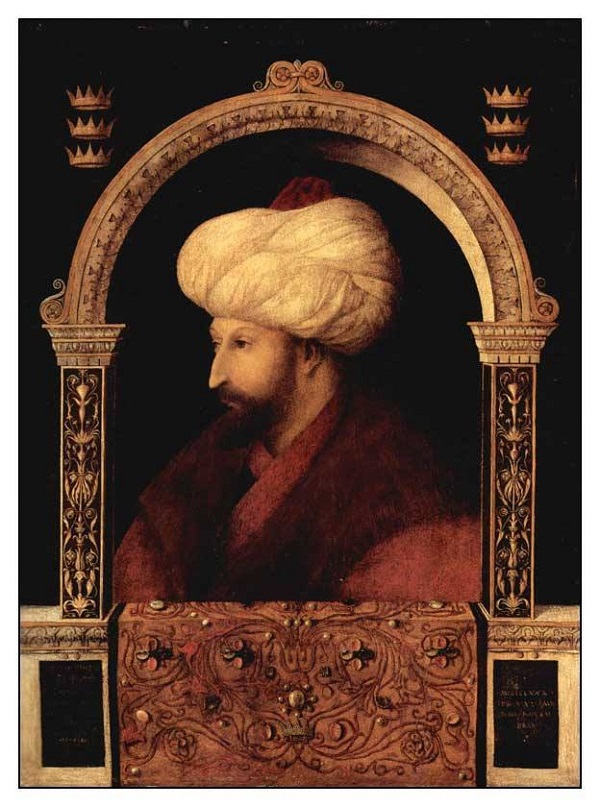

Джентиле Беллини

Портрет Султана Мехмета

холст, масло

1480 г.

69,9 × 52,1

Национальная портретная галерея, Лондон

Беллини Джентиле (итал. Gentile Bellini, около 1429, Венеция — 23 февраля 1507, Венеция) — итальянский художник.

Сын Якопо Беллини и предположительно старший брат Джованни Беллини.

Чрезвычайно почитаемый при жизни художник. Его талант высоко оценил Фридрих III. В 1479 году был послан в Константинополь к Султану Мехмеду II, который просил прислать хорошего портретиста.

Художник был известен, благодаря портретам венецианских дожей и полноразмерные сюжетные полотна. Большая часть работ погибла во время пожара во Дворце Дожей в 1579 году.

НИКОЛА НИКОЛЕ

(1517—1583) — французский государственный деятель, художник и путешественник.

Родился в 1517 году в исторической области Дофине, Франция. С 1542 года, служил наемником, служил и воевал под различными знаменами в Германии, Дании, Англии, Швеции, Италии и Испании.

Объездив большую часть Европы, занял должность придворного географа при Генрихе II, выполнял также обязанности камердинера короля. Сочинения Николе, замечательны превосходными рисунками:

«Navigations et pérégrinations de N. de N.» (Лион, 1568);

«Navigation du roi d’Ecosse Jacques V autour de de son royame» (Париж, 1583).

В 1551 году по приказу короля в составе посольства Габриэля д’Арамона отправляется в Турцию, ко двору Сулеймана Великолепного. Его официальная задача — создание серии рисунков о стране, а неофициальное — создание карт.

Умер в 1583 году в Суассоне, где занимал должность королевского комиссара артиллерии.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: