Казанская икона Пресвятой Божией Матери

1579 г.

Одигитрия

первообраз утрачен

Московский список из Елоховского собора

История почитания.

До 1630-х годов икона почиталась местно, в Казанской епархии, хотя ещё в 1579 году список с Казанской иконы был отправлен в Москву царю Ивану IV (Грозному).

В 1594 году митрополит Казанский Гермоген составил «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Согласно этому источнику, чудеса от иконы начались ещё при её перенесении с места явления во храм: исцелились двое слепых, участвовавших в процессии. В 1606 году митрополит Гермоген стал Патриархом Московским и всея Руси, сыграв особую роль в преодолении Смуты. К началу 1611 года для большинства людей (как патриотов, так и интервентов и изменнического боярского правительства) он стал главой патриотического движения.

Патриарх Гермоген благословил первое народное ополчение, призванное освободить Москву от польско-литовской оккупации. Зримым знаком патриаршего благословения стало присутствие в ополчении обретённой и прославленной святителем чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Когда ополчение стояло под стенами Москвы, протопоп Благовещенского собора Казани привёз список Казанской иконы. Казаки встретили образ без должного почтения, что описано в «Новом летописце» 1630-х годов. Первое ополчение потерпело неудачу, распавшись после убийства казаками его главы Прокопия Ляпунова 22 июля 1611 года.

Последняя грамота патриарха Гермогена в Нижний Новгород и Казанскому митрополиту Ефрему, направленная в конце августа 1611 года с призывом твёрдо стоять «за Пречистой дом, и за чудотворцов, и за веру», послужила мощным импульсом к созданию второго ополчения. Осенью того же года протопоп Казанского Благовещенского собора находился с иконой в Ярославле в ожидании возможности сплавиться вниз по Волге в Казань. Прибывшая в это время из Нижнего Новгорода рать князя Дмитрия Пожарского (Второе народное ополчение) «пожелала иметь икону с собою, а в Казань послали список с неё». История перемещений списков иконы в это время запутана и не может быть восстановлена с точностью. В описываемое время в Ярославле уже существовал женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, где имелся собственный список с чудотворной иконы, явленный ещё в 1588 году.

22 августа 1612 года у Новодевичьего монастыря началось решающее сражение Второго ополчения с войсками гетмана Ходкевича, которое завершилось поражением польских войск, несмотря на их численное превосходство. «Руководители Второго ополчения истолковали явление иконы под Новодевичьем монастырём как то чудо, благодаря которому Новодевичий монастырь был взят и освобождён от части гарнизона польско-литовских войск. И затем она действительно сопровождала Второе ополчение». Эта победа Пожарского предопределила падение польско-литовского гарнизона Московского кремля, который через два месяца сдался. Переговоры о сдаче начались 22 октября, а 27 октября народное ополчение торжественно вступило в Кремль. Казанская икона была поставлена в приходском храме Пожарских — церкви Введения на Лубянке, во Псковичах — и по инициативе князя в Москве было установлено местное празднование иконе 22 октября.

Общегосударственное почитание иконы стали вводить в конце 1620-х годов в связи с подготовкой к новой войне с поляками за освобождение Смоленска (покровительницей которого считалась другая икона типа «Путеводительница»). В это время на средства князя Пожарского на Красной площади был построен новый храм в честь иконы, куда был перенесён с Лубянки её «московский» список. После разрушения Казанского собора в 1936 году этот список был перенесён в Богоявленский Елоховский собор.

Храм в Коломенском

В 1649 году по случаю рождения в 1648 году на праздник «чудотворныя иконы Казанския, во время всенощного пения» наследника престола царевича Димитрия царь Алексей Михайлович повелел праздновать 22 октября Казанской иконе «во всех городах по вся годы». В подтверждение нового статуса иконы при Коломенском царском дворце была заложена домовая церковь в честь Казанской иконы.

В продолжение последующих 150 лет десятки официально чтимых местных списков Казанской иконы распространились по многим епархиям Русской церкви. Казанской иконе ныне посвящены сотни храмов и монастырей, разбросанных по бывшим провинциям Российской империи. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовою короной. К XIX веку казанский образ почитался в России не меньше, чем древние иконы Владимирская и Смоленская.

В конце XX века получили распространение городские легенды о связи иконы с митрополитом Гор Ливанских Илиёй и об особой роли иконы в Великой Отечественной войне.

Как пишет современник событий патриарх Гермоген (в то время священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай), после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище:

Яви убо себе Богородицына икона сицевымъ образомъ. Не яви убо образа своего Владычица ни святителю града, ни начальнику властелинску, ниже вельможи или богату, ниже мудру старцу: но яви своё честное сокровище, источникъ неизсчерпаемый приходящимъ с вѣрою, чудный свой образъ, нѣкоего мужа от простыхъ, имуща мудрость на войнѣ стрелебную, сего дщи юнна, десяти лѣтъ суща, именемъ Матрона. Сей бо дѣвицы явися чюдная она и пресвѣтлая икона Богородицына. И после убо пожара в томъ же лѣте и месяце, сице нача являтися дѣвицы оной, ей же имя преди рекохомъ, икона пресвѣтлая Божия Матери. И веляше ей поити во градъ и повѣдати про икону Богородицыну, ея же видѣ, архиепископу и воеводамъ, дабы шед выняли образъ Пречистые Богородицы от земленыхъ нѣдръ: и мѣсто повѣда ей, идѣже последи обрѣтоша драгаго бисера честное сокровище, чюдную икону Богородицыну.

В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный праздник в Русской Церкви. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

История.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это — знамение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 июля). Волга — главный водный путь страны — стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились первые мученики — святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием († 1563; память 5 декабря) и святителем Германом (†1567; память 6 ноября).

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. «Вера Христова, — говорит летописец, — сделалась притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца — Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители.

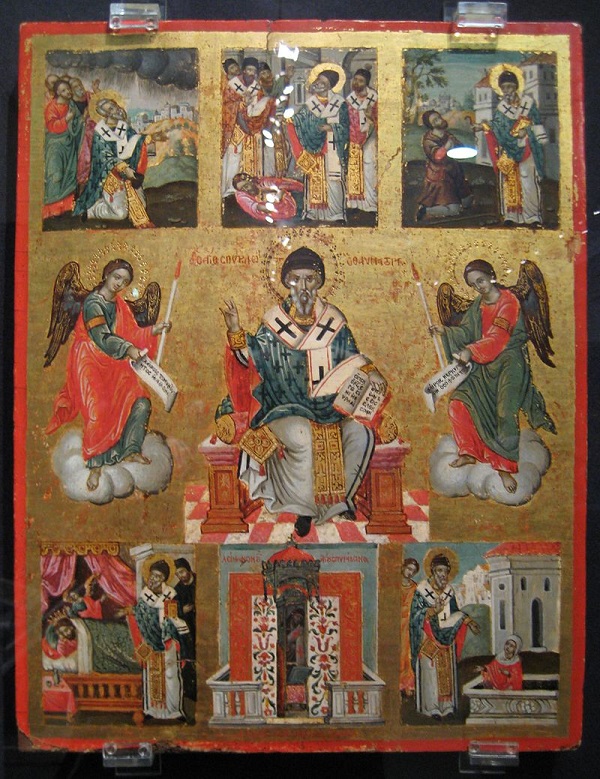

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (†1612; память 17 февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани». С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. Рукопись «Повести» — автограф Святейшего Патриарха Ермогена — целиком воспроизведена в факсимильном издании: Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятыя Богородицы. С предисловием А. И. Соболевского, М., 1912.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы (празднование 7 июля), написанной , и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.

В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами позже) начался знаменитый поход «за Казань» (за Уральские горы) блаженного Германа, казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского (†1584), увенчавшийся присоединением Сибири. Благодатной энергии, излученной чудотворным образом, было достаточно, чтобы за несколько десятков лет русские землепроходцы-миссионеры прошли на восток, «встречь солнца» многие тысячи километров и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя спасение окрестным народам.

Православные воины и миссионеры шли на восток, отступники бежали на запад. Волной самозванцев и «воровских людей» старались затопить Русь в начале ХVII столетия иезуиты. Промыслом Божиим в период польского нашествия (1605-1612), который народ назвал «Смутным временем», Русскую Церковь возглавлял великий исповедник Православия — священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о ней и Службы ей.

В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите… везде говорите моим именем». Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские войска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство на штурм Москвы, находившейся в руках поляков.

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25 сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня — Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург, где икона вначале была поставлена в часовне, потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.

…Казанский собор в Петербурге строился с 1801 по 1811 год — как бы специально для того, чтобы стать храмом-памятником русской славы в Отечественной войне 1812 года. Иконостас главного алтаря тонкой чеканной работы, исполнен из ста пудов серебра: из них сорок пожертвованы храму донскими казаками, отбившими в 1812 году это серебро у французов. Стены собора украшены трофеями, взятыми у французов в 1812 году. Вражеские знамена склонились у священной гробницы погребенного в соборе князя Михаила Кутузова-Смоленского, спасителя Отечества. Бронзовые изваяния Кутузова и Барклая де Толли стоят перед храмом у концов колоннады, полукругом обнявшей соборную площадь…

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях, взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего… всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим».

Благодатным осенением расположились иконы Пречистой Богородицы по лицу нашей Отчизны, воистину образуя Небесный покров. Ее неустанным ходатайством ниспосланный Божественным Сыном, принесшим Себя в жертву для спасения человечества. Древний Владимирский святой образ Богородицы хранит и благословляет наши северные пределы, Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет лучами неизбывной благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.

Казанская икона Божией Матери — почитаемая чудотворной икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году. Одна из самых чтимых икон Русской православной церкви.

Иконографически Казанскую икону принято относить к сокращённому варианту Одигитрии. Такие иконы восходят к первообразу, хранившемуся во Влахернском храме в Константинополе.

Богородица изображается фронтально, оплечно, в характерных одеждах, с небольшим наклоном головы к Младенцу. На одной руке Богородицы восседает Младенец Иисус Христос.

Младенец Христос представлен строго анфас, фигура ограничена по пояс, видна только правая рука с благословляющим (обычно двуперстным) жестом. Вторая рука Богомладенца скрыта одеждой.

Взгляды Матери Божией и Богомладенца обращены непосредственно на молящегося.

В иконах типа «Одигитрия» Богородица указует рукой на Христа. Казанский образ — оплечный, поэтому указания рукой мы не видим.

Казанская икона Богородицы — одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых икон, ныне она является по сути одним из самостоятельных иконографических типов богородичных икон в России.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: