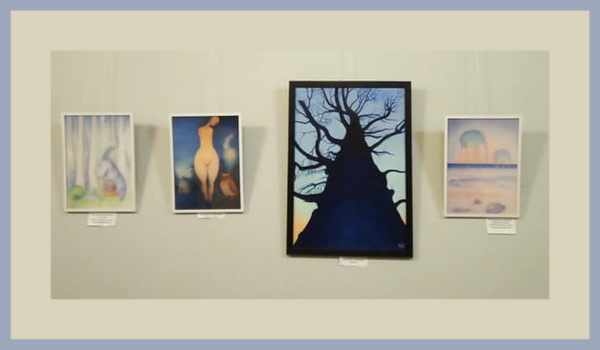

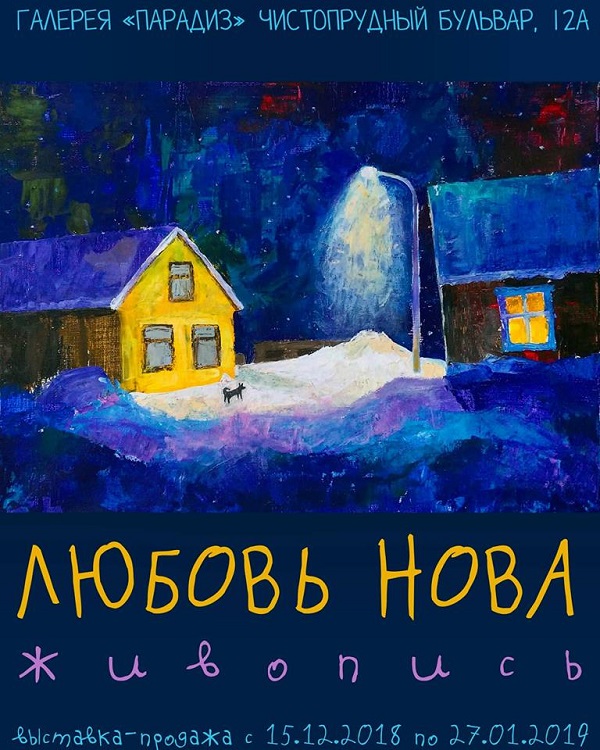

Любовь Нова представила свою персональную выставку в галерее «Парадиз». Не случайно организаторы запланировали эту экспозицию в канун Нового года, и продлится она почти до конца января. Эта выставка как поздравление всем, кто придет посмотреть живописные работы или фильм в кинотеатре «Ролан», в фойе которого и расположилась галерея «Парадиз». Настроение картин счастливое и праздничное. Будь то снежная зима или концептуальный натюрморт — во всех работах Любы чувствуется желание радовать. У молодого художника уже сложился узнаваемый стиль, несмотря на то, что некоторые произведения указывают на продолжающиеся поиски. В целом, творчество Любови Новы сочетает стремление отразить яркую, возможно, парадоксальную идею, смелый эксперимент и доброе обращение к зрителю.

Работы этой выставки можно приобрести.

Архивы рубрики ‘Выставки’

ЛЮБОВЬ НОВА. Выставка в галерее ПАРАДИЗ, кинотеатр РОЛАН. Адрес: МОСКВА, ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР, дом 12 а. До 27 января 2019 года

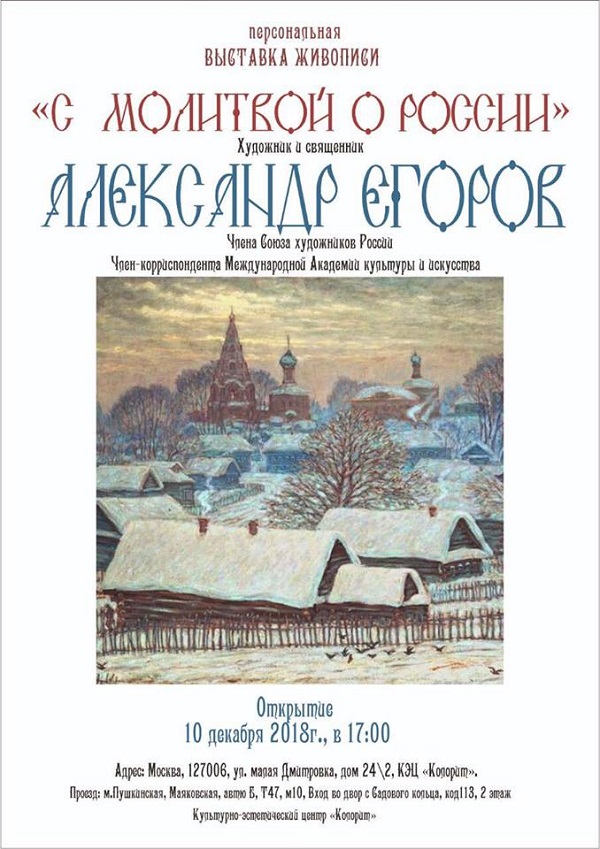

ХУДОЖНИК СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ, автор выставки С МОЛИТВОЙ О РОССИИ в Выставочном зале КОЛОРИТ на МАЛОЙ ДМИТРОВКЕ, 24/2. До 25 декабря 2018 года

Художник священник Александр Егоров

Член Творческого Союза художников России

Член-корреспондент Академии культуры и искусств

Выставка «С молитвой о России»

Выставочный зал «Колорит»

на Малой Дмитровке

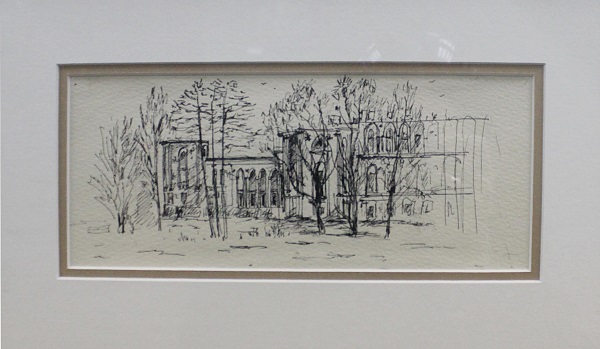

Отец Александр — известный художник, член Творческого Союза художников России, Член-корреспондент Академии культуры и искусства. Его живопись, представленная в экспозиции «С молитвой о России» отражает историю храмов и монастырей, написанных им с натуры, но более — духовный портрет России, ее ментальный образ и, конечно же, стремление автора передать внутреннюю красоту исторических мест, подчеркнутую настроением природы.

В небольшой экскурсии отец Александр уделил мне время, чтобы рассказать о каждом из произведений. «Где это?» — спрашиваю, не узнавая известное место на его картине. «Да, там сейчас нет уже этих строений», — подтверждает батюшка, — «многое изменилось». Сегодня иначе выглядят пейзажи с его полотен, и рассказы отца Александра об «уходящей натуре» интересны тем, что их автор не просто свидетель меняющейся жизни города и архитектуры, а тонкий художник, сумевший запечатлеть сокровенную суть и характер этих мест и священник, связывающий историю и духовность. Эти виды уже не предстанут для нас в реальности, такими как на картинах Александра Егорова, но их одухотворенность мы почувствуем, если посмотрим на них глазами художника.

Изображение неба особенно красноречиво в картинах отца Александра. И в рисунках облаков на многих из произведений можно разглядеть ангелов, как присутствие божественной сути этого мира.

До 25 декабря продлится выставка священника Александра Егорова в Выставочном зале «Колорит» на Малой Дмитровке, 24/2.

София Загряжская

член Московского Союза Российской Академии народного искусства

ЕКАТЕРИНА САВУШКИНА. Выставка художника иллюстратора ДРАКОНЫ, УЛИТЫ и ПРОЧЕЕ в рамках проекта ДАРЫ ВОЛХВОВ в Музее А.Н.СКРЯБИНА. До 20 декабря 2018 года. Адрес: БОЛЬШОЙ НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ переулок, дом 11, МОСКВА

До 20 декабря в музее А.Н. Скрябина в рамках проекта «Дары Волхвов» продлится выставка работ Екатерины Савушкиной «Драконы, улиты и прочие».

Екатерина Савушкина – московская художница, иллюстратор, работает в жанре «фэнтези». Ее картины – это и живопись маслом, и сложная многослойная работа цветными карандашами, и графика. Эти картины населяют всевозможные животные, от встречающихся на нашей планете, но ставших волшебными, до существ совершенно магических, никем и никогда не виданных. Драконы и фантастические гибриды улиток с бегемотами, гигантские кролики и ручные динозавры, и, конечно же, люди.

Екатерина училась в Национальном Институте Дизайна, посещала художественный факультет ВГИКа. В 2018 году в Великобритании была издана книга для детей «Приключения Ая» на английском, автор идеи, иллюстратор и соавтор которой – Екатерина.

Выставку можно посетить со среды по воскресенье с 11 до 18 часов.

Адрес: Мемориальный музей А.Н. Скрябина

Москва, Большой Николопесковский переулок, дом 11

проезд: ст. метро «Смоленская», «Арбатская»

email: info@scriabinmuseum.ru

Информация по тел.: +7 (499) 241-19-01

Автор выставки Екатерина Савушкина (слева) с гостьей вернисажа

Автор выставки Екатерина Савушкина (справа) с гостями вернисажа

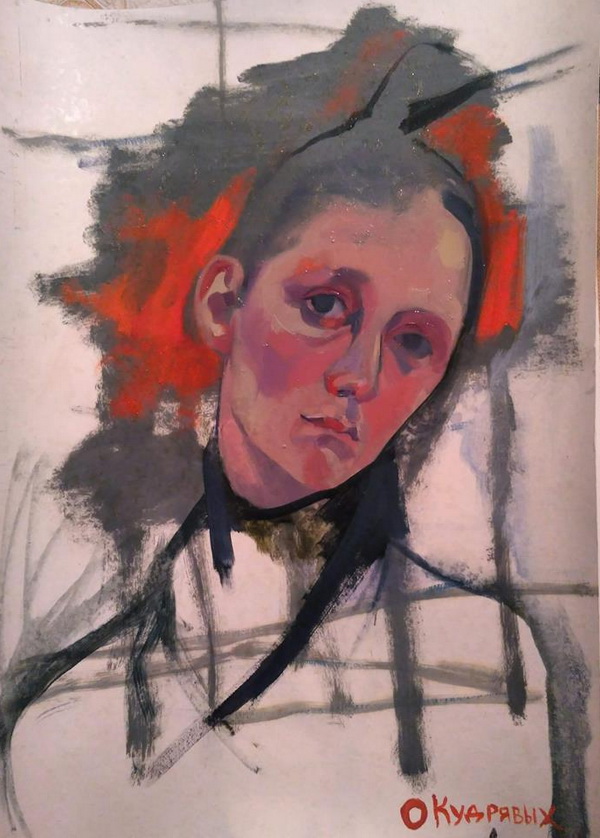

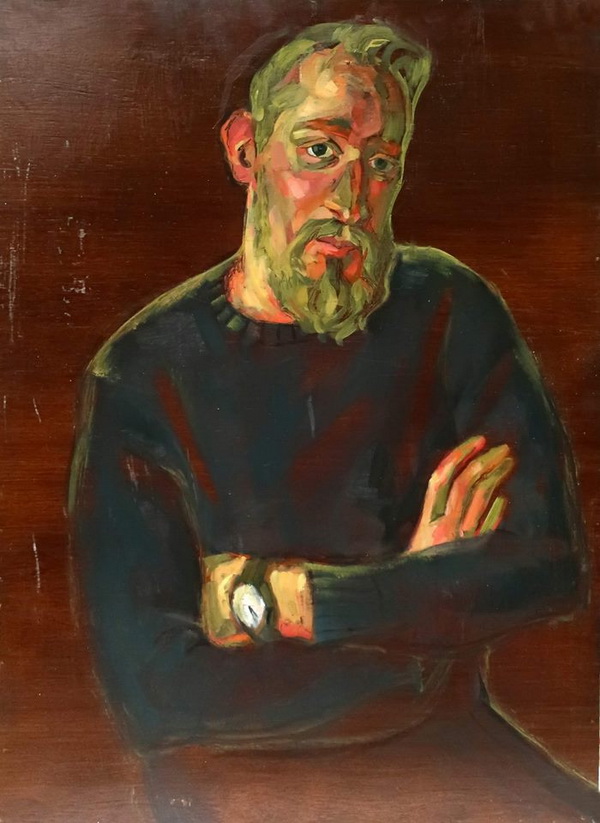

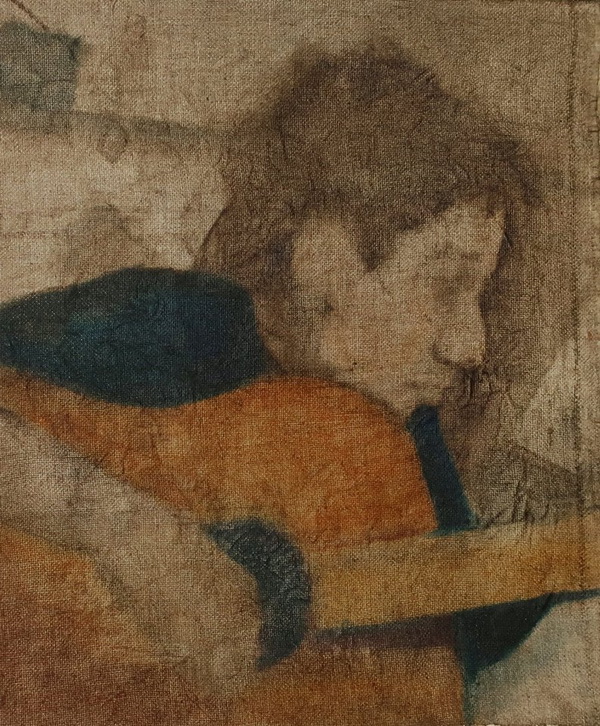

ОСЯ КУДРЯВЫХ. Выставка ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОРТРЕТ. С 16 декаября до 23 декабря 2018 года. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ. Адрес: МОСКВА, СВЕТЛЫЙ ПРОЕЗД, дом 10 а. Контакты: 8 926 524 12 47 sasha.vkt@mail.ru

София Загряжская, куратор выставки: Название выставки говорит о продолжении, и это интересно представить образно как следующий этап творчества, как устремленность в будущее. В буквальном же смысле «Часть вторая. Портрет», действительно является продолжением экспозиции Оси, которая проходит в Творческой Мастерской Рябичевых. И если изначально своей первой выставке в Мастерской Ося дала название «Плоды», следуя желанию представить свои произведения разных циклов, как плоды творчества, то дальнейшие события уже развивались, исходя из обстоятельств, что называется «герой начал жить своей жизнью, независимой от автора». В данном случае герой — это выставка портретов, назревшая, целостная, но непредвиденная сначала, собранная из не вошедших в первую экспозицию работ. Интересна она, в первую очередь, представленными характерами, но также тем, что является особенной областью творчества художника, в которой Ося наиболее ярко выраженный автор, умеющий подчеркнуть настроение модели антуражем, выбором фона, манерой письма. Если рассмотреть работы Оси в целом, то портретный жанр в ее творчестве является как бы синтезом ее реалистических произведений и тех метафизических фантазийных абстрактных работ, в которых наиболее выражена свобода ее творческой мысли. Итак, продолжение следует. И этот факт всегда интригует как ожидание чего то нового, возможно неожиданного и интересного.

Выставка Оси Кудрявых «Часть вторая. Портрет»

продлится с 16 декабря до 23 декабря 2018 года

в Творческой Мастерской Рябичевых

Посещение по предварительной договоренности +7 926 524 12 47

ЦВЕТНЫЕ СНЫ. Выставка ВЕРЫ МОРОЗОВОЙ, концерт ХАМИДА РЕЗА ДАДОО и группы МЕХРАБАНАН, Дом Культуры ГАЙДАРОВЕЦ. Адрес: ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, дом 27 строение 3, МОСКВА

Красивая экспозиция расположилась в красивом месте. «В этом особняке в Москве бывал Наполеон», — говорит художник Вера Морозова, провожая нас по ступеням старинного дома, в котором сегодня живет Дом Культуры «Гайдаровец» и выставка Веры «Цветные сны». (Легенды самых красивых и самых старинных домов в Москве непременно расскажут о возможном посещении их Наполеоном.) И этот дом сегодня сохраняет черты своего былого великолепия, поражает парадной лестницей, лепниной, классической усадебной планировкой, и, как следует из эстетики городской усадьбы, присутствием искусства. Художественные экспозиции и занятия творческих студий составляют современную историю этого дома.

«Цветные сны». Каждое путешествие для Веры — это повод связать историю места с ее собственными представлениями и романтическим взглядом на мир. Поэтому в ее картинах часто возникает второй план, в некотором смысле, метафизический образ сюжета. Порой неожиданно, как двойная композиция, появляется новая повествовательная линия, являя собой отражение внутреннего мира и предмета изображения, и самого автора.

Голубая родина Фирдуси,

Ты не можешь, памятью простыв,

Позабыть о ласковом урусе

И глазах, задумчиво простых…

Сергей Есенин

Вера Морозова щедро одарена талантами, и музыка — еще одно выражение ее любви к искусству. Ансамблем «Мехрабанан», в котором Вера играет на бубне, руководит Хамид Реза Дадоо (нэй, вокал, тонбак, даф). Иранец Хамид Дадоо родился в Мешхеде в музыкальной семье. В России Хамид популяризирует восточное музыкальное искусство и обучает игре на аутентичных инструментах, таких, например, как нэй.

Вера Морозова, художник, автор выставки: «Игра на этом, очень сложном по технике игры инструменте, уводит в мистические дали. Казалось бы, нэй — тростниковая флейта, но она позволяет широкий диапазон звучания. Среди музыкантов с мировым именем, играющих на нэе, Хамид входит в десятку лучших».

Руководитель ансамбля «Мехрабанан»

Хамид Реза Дадоо

играет на тростниковой флейте нэе

Руководитель ансамбля «Мехрабанан»

и Вера Морозова

художник, участник ансамбля

Вера написала картину, посвятив ее музыке Хамида, игре на нэе и древнему иранскому городу Мешхед, который является и местом паломничества к святым пророкам и, вместе с тем, поэтической Меккой, связанной с именами Фирдоуси и Омара Хайяма. В Мешхеде мечтал побывать Сергей Есенин, отразив свои мечты в поэтических строках.

Вера Морозова: «Поэтическое кольцо Мешхеда вдохновило меня на создание этой картины. Бирюзовый колорит выбран по ассоциации с духовной музыкой, а спираль водоворота как бы символично объединяет город Мешхед, могилы Омара Хайяма, Фирдоуси и другие точки.»

Живопись, музыка, поэзия — программа открытия выставки Веры Морозовой, как и все ее творчество, связана с духовностью искусства, с миром мечтаний и романтизма. Накануне выставки Веру впечатлили стихи московского поэта и художника Марии Тумановой, поэзию которой Вера открыла для себя недавно.

«Вся жизнь в любви,

И нет исхода чуду…»

Мария Туманова

Те, кто увлечен творчеством, кто связывает свою жизнь с искусством, прекрасно понимают суть этого неизбывного чуда, особенность которого — в соприкосновении с каждой душой, с каждым человеком. В богатстве искусства отражена общность мира, культур, понятий и мировоззрений, духовных связей. Об этом — лучшие произведения художников, поэтов и музыкантов. Об этом — лучшие мечты человечества.

Выставка Веры Морозовой «Цветные сны»

продлится до 22 декабря 2018 года

ДК «Гайдаровец»

Адрес: Москва, улица Земляной Вал, дом 27, строение 3

Выставка в ALPERT GALLERY трех поколений художников династии НЕЧИТАЙЛО. ВАСИЛИЙ НЕЧИТАЙЛО, СЕРГЕЙ НЕЧИТАЙЛО, ВАСИЛИСА НЕЧИТАЙЛО. С 9 декабря до 22 декабря 2018 года

9.12 — 22.12.2018

Выставка — семейный роман

Куратор выставки — Кирилл Светляков

Спонсор выставки — Студия итальянской мебели «Аст-Альфа»

Для посещения — обязательная регистрация на alpertgallery@gmail.com

Нечитайло — не единственная, но, пожалуй, самая известная династия художников в советском и российском искусстве.

Выставка в Alpert Gallery задумана как «семейный роман» и посвящена одной ветви в семействе художников.

Работы Василия Нечитайло будут сопоставлены с работами его сына Сергея Нечитайло и его внучки Василисы Нечитайло (Vasilissa Nechitailo).

Три художника и три моления русского искусства будут показаны в сопоставлениях, пересечениях и расхождениях.

Василий Нечитайло в 1950-1960-х годах создал мифический эпос о красных казаках-партизанах и в последующий период перешёл к мотивам камерного характера — пейзажам, натюрмортам и портретам.

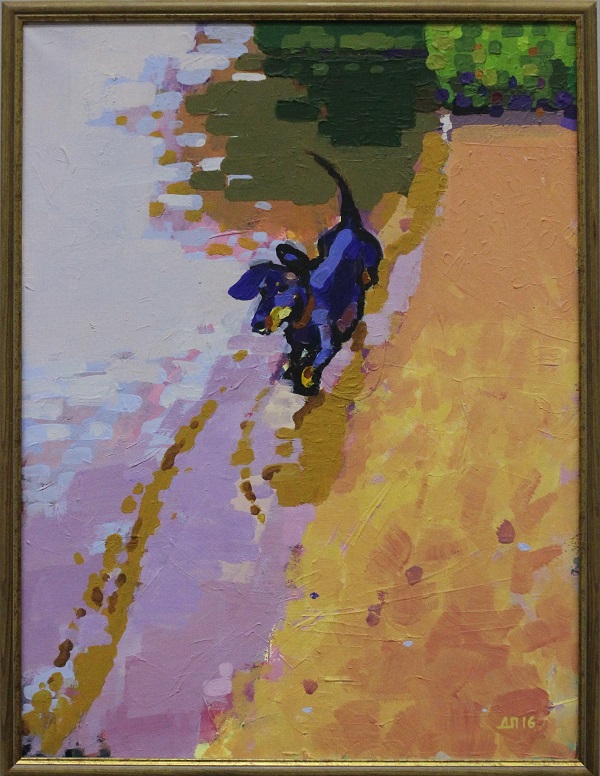

Целый ряд пейзажных этюдов и композиций Сергея Нечитайло, можно сказать, написан в ситуации воображаемого диалога с отцом, и проблема даже не в стилистическом сходстве, а в близости ощущений. Сергей находит себя в путешествиях и постоянном расширении пейзажных границ.

Василиса Нечитайло (Vasilissa Nechitailo) во многом порывает со стилистикой деда и отца, уже не имея личного советского бэкграунда, она концентрируется на создании натюрмортов и в выборе мотивов часто нарушает жанровые конвенции, сталкивая предметы разного функционального символического порядка. Тем интереснее сравнивать их с натюрмортами Василия Нечитайло.

На выставке будет представлено более 60 живописных и графических работ, созданных тремя художниками в период с конца 1950-х до настоящего времени.

Сага Нечитайло — о поиске идентичности, поисках себя в ситуации, когда личная история каждого художника становится частью общей семейной и общей российской истории.

Кирилл Светляков

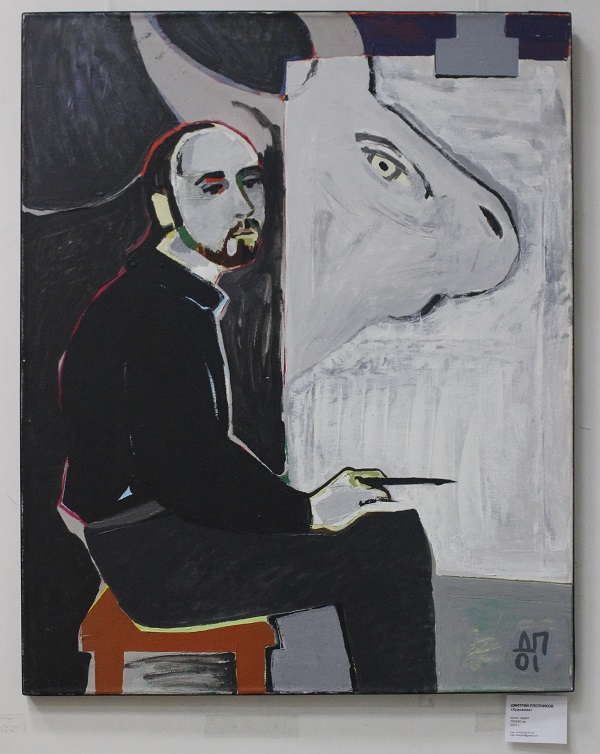

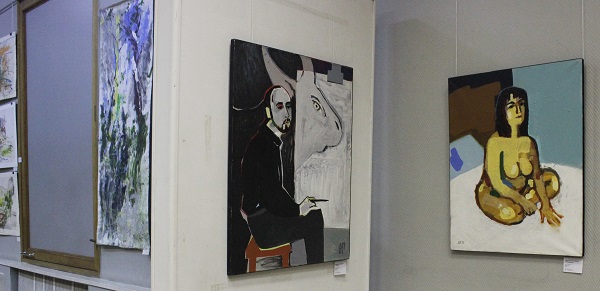

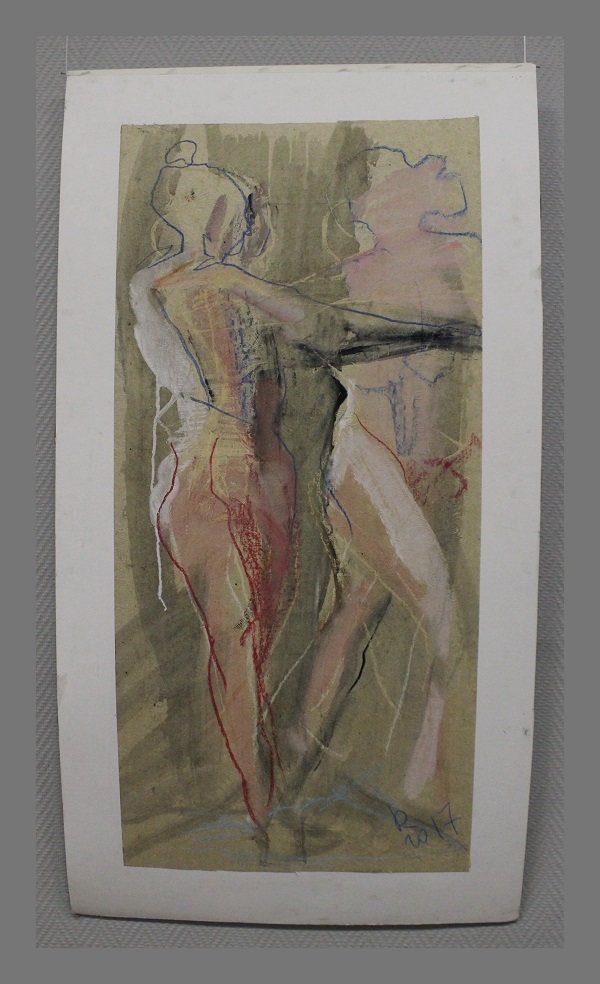

БЛИЖНИЙ КРУГ. Выставка в Выставочных Залах МОСХ на БЕГОВОЙ. До 7 декабря 2018 года. Участники НИКОЛАЙ ВЫБОРНОВ, ДМИТРИЙ ПЛОТНИКОВ, ЕКАТЕРИНА РАЕВСКАЯ, ЯКОВ РСТКЯН, АННА РСТКЯН, ИГНАТИЙ УЛИН, ОЛЬГА КИСЕЛЕВА. Куратор выставки НИКОЛАЙ ВЫБОРНОВ

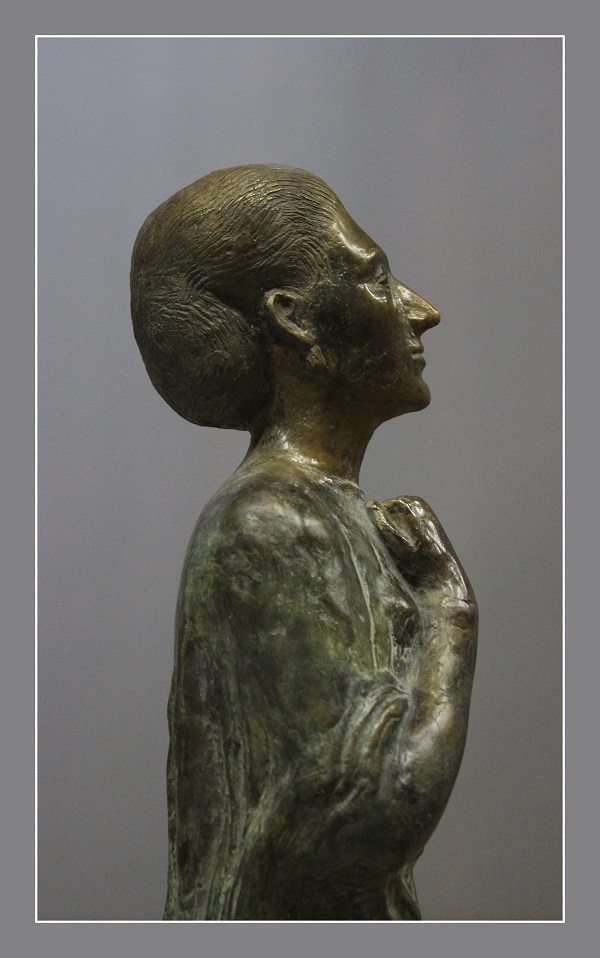

Скульптор

Николай Выборнов

«Старая фотография»

шамот

2015 г.

Выставка

«Ближний круг»

в ВЗ МОСХ на Беговой

до 7 декабря 2018 г.

У этой выставки стильная афиша и название — «Ближний круг». Вызывает интерес. Хочется узнать, что вкладывает каждый из художников в эту идею, и ответ зритель и видит и чувствует в настроении произведений. «Ближний круг» семи авторов этой экспозиции — это не просто изображения самых любимых и дорогих или камерный характер и интимность сюжетов. Это, возможно, даже больше, чем единомыслие, дружба, любовь и душевное родство, потому что в названии этой выставки отражена сама суть искусства. Ведь именно так — через свои личные переживания, жизненные истории и творческие поиски художник способен поведать миру о самых главных его ценностях и смыслах. Как часто нас поражают в самое сердце истории авторов, сумевших найти волнующие образы своих личных чувств, способных рассказать о событиях через свой духовный опыт. И познавать мир через искусство возможно только благодаря этой искренней доверительности. Так название выставки еще более возвышает каждый представленный сюжет, отражает любовь и общность каждого со всеми, приглашает зрителя стать частью «ближнего круга», объединяющего мир и людей талантом мастеров и великой силой искусства.

Выставка «Ближний круг»

с 22 ноября до 7 декабря 2018 года

ВЗ МОСХ на Беговой

Адрес: Москва, Беговая улица, дом 7-9

Контакты: 8 495 945 03 56

Выставка СЕМЬ КРАСАВИЦ в Музее ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. Адрес: МОСКВА, улица ДЕЛЕГАТСКАЯ, дом 3. С 21 ноября 2018 года

Наголовное украшение для свадебной церемонии Азербайджан. XIX век Серебро, стекло, штамп, зернь, филигрань, золочение Азербайджанский музей ковра, Баку

ВЫСТАВКА «СЕМЬ КРАСАВИЦ»

21.11.2018 — 03.02.2019

Выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским музеем ковра при поддержке посольства Азербайджанской Республики.

Концепция экспозиции создана на основе поэмы азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви «Семь красавиц» и одноименного балета всемирно известного композитора Кара Караева. В проекте всесторонне представлена азербайджанская культура в синтезе коврового, ювелирного искусства, миниатюры, национальной классической музыки, классического танца и современного искусства.

Пространство выставки погружает зрителя в легенду о семи красавицах и шахе Бахраме. Философский мир этого важного для азербайджанской культуры литературного произведения будет воссоздан с помощью ковров, проекций книжных миниатюр, предметов декоративно-прикладного искусства, инсталляций. В экспозицию включены сцены из балета Кара Караева «Семь красавиц» (1952 год, сценарий И. Идаят-заде, С. Рахмана и Ю. Слонимского), написанного на основе поэмы Низами Гянджеви, а также архивные материалы, посвященные этой постановке.

Кураторы проекта – Эмин Мамедов, советник Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры и искусства, и Ширин Меликова, директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан.

На выставке представлены экспонаты из коллекций Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского музея ковра и Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

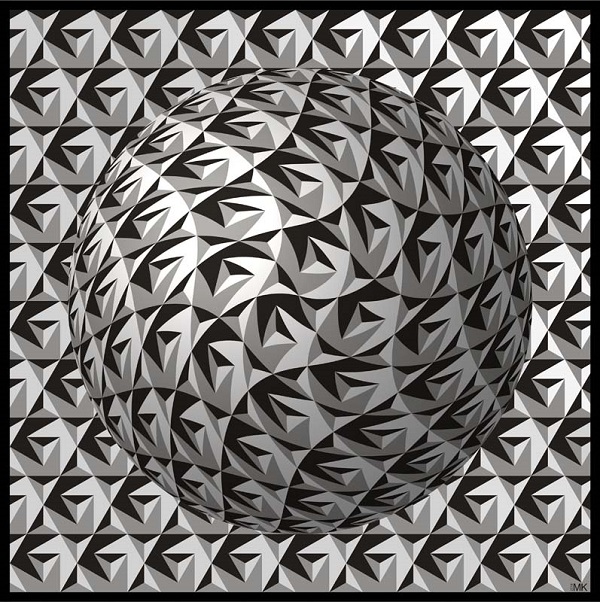

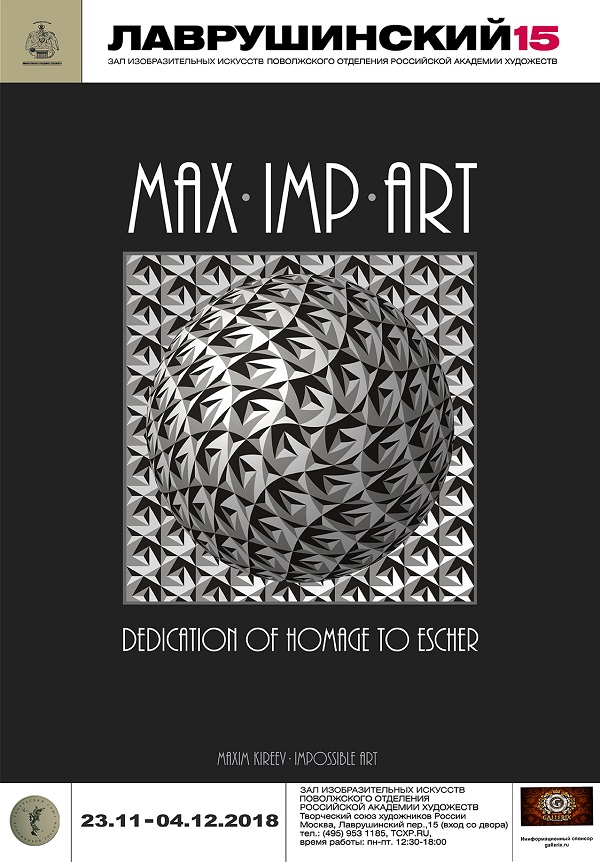

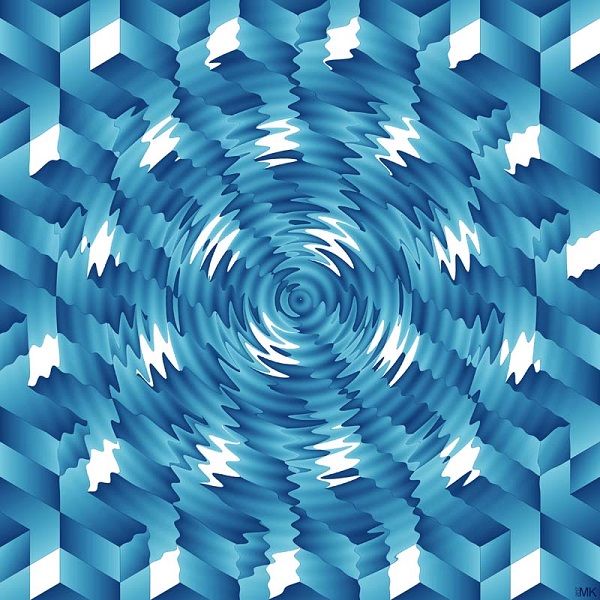

МАКСИМ КИРЕЕВ. ВОЗМОЖНОСТИ НЕВОЗМОЖНОГО. Выставка «MAX.IMP.ART. Dedication of homage to Esher» с 23 ноября до 4 декабря 2018 года в Зале избразительных искусств Помолжского отделения Российской Академии художеств ЛАВРУШЕНСКИЙ 15

С 23 ноября по 4 декабря в залах Зале изобразительных искусств ПО РАХ «Лаврушинский 15 » будет экспонироваться персональная выставка Максима Киреева «MAX.IMP.ART» Dedication of homage to Esher», посвященная выдающемуся нидерландскому художнику-графику М.К. Эшеру. Открытие состоится 28 ноября в 18.00

Максим Киреев. Возможности невозможного «MAX.IMP.ART» Dedication of homage to Esher»

В этом году отмечается 120-летие со дня рождения Маурица Корнелиса Эшера, выдающегося нидерландского художника-графика, невозможное искусство которого, получившее статус классики оп-арта и геометрического сюрреализма, стимулировало мастеров второй половины ХХ века к творческим экспериментам. Геометрические раппортные композиции, широко используемые в текстиле 1920–1930-х годов, были переработаны Эшером и составили самостоятельную область оптического искусства. В 70-е годы они послужили основой для разработки фрактальной графики — комбинации тождественных элементов. Графические серии Эшера, его изображения фантастических пейзажей и конструкций-сооружений во многом повлияли на эстетику современной цифровой геометрической абстракции и кинетических работ в 3-D пространстве. График и фотохудожник Максим Киреев, отдавая дань самому яркому представителю имр-арта, обратился к искусству Маурица Эшера как раз в рамках эстетики XXI века, вооружившись новыми изобразительными средствами цифровых технологий. На выставке «MAX. IMP. ART» Dedication of homage to Esher» Максим Киреев демонстрирует несколько серий абстрактных композиций, в основе каждой из которых лежат принципы построений Эшера. Отметим, что все арт-композиции автора, входящие в серии, представляют законченные станковые произведения, обладающие, наряду с декоративной абстрактной, сюжетной основой. Серией классических арт-композиций, развивающих тему раппортов и фракталов, являются оригинальные работы 2013–2018 годов: от «Iron Flower» (Железный цветок, 2013) и «Brith of a New Form» (Рождение новой формы, 2014) до “Mama, you are here” (Мама, ты здесь, 2018) и “Snowflake” (Снежинки, 2018). Возможности компьютерного моделирования позволили автору создать на основе подобных раппортных и фрактальных работ серию новых произведений, обладающих необыкновенной динамикой и выразительностью, таких как “Iron Dream’s” (Железные сны, 2013), “Golden Cage” (Золотая клетка, 2016), “New Religion” (Новая религия, 2018), “The Stainless Steel Trap” (Ловушка из нержавеющей стали, 2018) и другие. Экспериментальными работами последнего года стали серии “ARCH&TECTONICS” (АРХиТЕКТОНИКА), “Helix” (Спираль) , “Color Story” (Цветная история) и “Play of Light” (Игра света). В них Максим Киреев разрабатывает тему трансформаций визуальных архитектурных и предметных образов для создания самостоятельных произведений, несущих мощный эмоциональный посыл. В отличие от арт-композиций серии “АРХиТЕКТОНИКА”, динамически интерпретирующих архитектурную среду Москвы и Роттердама, работы серии “Спираль” погружают нас в мир фантастических объектов, рожденных центробежной силой. Близкими по архитектурной основе являются арт-композиции серии “Игра света”, где автор минимальными средствами достигает эмоциональной выразительности. Графический и колористический минимализм демонстрируют композиции серии “Цветная история”. Графические работы Максима Киреева, представленные на выставке, развивают направление сюрреалистических аллегорий, к которому обратился Эшер в 1940-е годы. Их отличает лаконизм графического языка и оригинальность современного художественного решения. Экспозиция оммажей Максима Киреева, представленная в Зале изобразительных искусств

Поволжского отделения РАХ “Лаврушинский 15”, составлена в знак уважения мастеру логических и пластических парадоксов Маурицу Корнелису Эшеру и продолжет в новых условиях традиции великого художника, подчеркивая их актуальность в XXI веке.

искусствовед и художественный критик

Александр Шклярук

ОМАР ЧХАИДЗЕ. ВЫХОД В СВЕТ. Экспозиция живописи в выставочных залах РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ открыта для посещения до 25 ноября 2018 года. Адрес: МОСКВА, ПРЕЧИСТЕНКА, 21

«Истинное лицо Света – Тьма, а Тьмы – Свет»

Омар Чхаидзе

Омар Чхаидзе – художник, который создал новую эстетику в живописи – эстетику Света и показал, как Свет можно трансформировать в цвет. Свет стал главным предметом в его творчестве. Омар Чхаидзе является основоположником нового направления в изобразительном искусстве – Свето-предметная живопись.

Родился Омар 16 апреля 1944 года в Грузии, в горах древней Колхиды. В 1966 году окончил художественное училище им. Я. Николадзе, в 1973 году — Тбилисскую Академию художеств, факультет живописи. С 1964 года он участвует в международных выставках.

Сейчас художник имеет всемирное признание. Его работы можно найти в музеях, галереях, многочисленных частных и корпоративных коллекциях многих стран. С 1994 года Омар живёт и работает в Москве. В 2000 году он открыл свою галерею в Центральном Доме художника.

Художник-новатор, Омар Чхаидзе фактически повторил путь первых авангардистов. Он развивает чистый язык живописи, отталкиваясь от их опыта. Последние работы художника, созданные в 2005–2017 гг., показывают, что эпоха неопластицизма и супрематизма, начатая в 1910-1920 гг. Мондрианом и Малевичем, а также пангеометрические традиции, которые продолжались в искусстве веками, завершены. Создав в 2013 г. картину Выход в Свет, Омар Чхаидзе вырвался из пресловутого «черного квадрата» Малевича, олицетворяющего Тьму, в Свет – субстанцию Вселенной — и начал писать только Свет, только вибрацию духовного Света.

Омар Чхаидзе – член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России и Московского Союза художников, член Союза художников Грузии, член Российской академии естественных наук, член Европейской академии естественных наук, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

В 2016 году Российская академия художеств провела презентацию проекта Свето-предметная живопись, а также книги Мой путь Омара Чхаидзе. За создание нового направления в изобразительном искусстве художник был награжден золотой медалью академии художеств. Также на этой презентации Российская академия естественных наук присвоила ему почётное звание «Рыцарь науки и искусств» и наградила медалью. Европейская академия естественных наук наградила Омара Чхаидзе медалью Леонардо да Винчи и медалью Василия Кандинского за новое направление в изобразительном искусстве.

Круг интересов Омара Чхаидзе не ограничивается живописью. Он автор инновационного проекта Центр Света, созданного в 2016 году. Точно выверенная структура этого архитектурного ансамбля заключает в себе код Вселенной. Автор считает, что гравитационное (лат. gravitas – тяготение) и левитационное (лат. levitas – легкость) вещество Света и Тьмы – эфир (основной элемент периодической таблицы Дмитрия Менделеева) – создает электромагнитное, квантовое вибрационное поле. Оно заполняет пространство ансамбля и создаёт притяжение энергии духовного Света, который генерирует мощное поле защиты, очищает и исцеляет душу и материю и объединяет все народы и конфессии нашей планеты.

В 2017 году проект Центр Света получил государственный патент Российской Федерации. Реализация этого проекта ждет своего часа.

Омар Чхаидзе продолжает учение Владимира Вернадского и расширяет понятие сфера планеты: биосфера – сфера жизни (Эдуард Зюсс, 1875), антропосфера – сфера человека (Дмитрий Анучин, 1902), ноосфера – сфера разума (Эдуард Леруа, 1927) — до бесконечности Вселенной. Он полагает, что вся Вселенная создана из единой субстанции, которую Ксенофан в VI веке до н. э. назвал шаровидным существом.

Эта шаровидная всеобъемлющая духовная сфера имеет два аспекта: Свет и Тьму. Омар Чхаидзе предлагает назвать их люксосфера (лат. lux – свет) и тенебросфера (лат. tenebrae – тьма). Единство и гармония Света и Тьмы – это высшая стадия эволюции биосферы и ноосферы, и конечным пунктом их развития будет слияние с люксосферой и тенебросферой. О тенебросфере знали Галилео Галилей, Исаак Ньютон и другие, но у одного был страх повторить судьбу Джордано Бруно, второй опасался гнева королевской семьи, третьим не хватало уверенности.

За это открытие в 2017 году Российская академия естественных наук наградила Омара Чхаидзе золотой медалью Петра Капицы, а Европейская академия естественных наук наградила его медалью Вильгельма Лейбница.

По мнению Омара Чхаидзе, в единстве и гармонии люксосферы и тенебросферы, так же как в Ян и Инь (светлое и тёмное), в дживе и адживе (душа и материя) есть истинное лицо Вселенной (картина Вселенная. 2017). Сфера духовного Света и Тьмы не имеет начала и конца. Истинное лицо Света – Тьма, а Тьмы – Свет. Их неразделимость и гармонию создает вселенский эфир — гравитационное и левитационное вещество Света и Тьмы, которое квантами энергии генерирует электромагнитное поле, удерживая Вселенную в гармонии и жизнь в вечности.

Сейчас Омар Чхаидзе, следуя путём изобретателей, давших миру такие приборы, как микроскоп (Ханс Янсен, 1590), телескоп (Галилео Галилей, 1609), нооскоп (Антон Вайно, 2011), в содружестве с учеными намерен создать люксоскоп – прибор для определения гармонии духовного Света и Тьмы вокруг и внутри человека: в его костной, мышечной и нервной системах (имагинация, инспирация, интуиция).

Омар Чхаидзе считает, что причина всех болезней человека в дисгармонии духовного Света и Тьмы в его организме. Он предлагает создать исцеляющий аппарат «Люксосфера», гармонизирующий духовный Свет и Тьму во всех его органах и системах.

Последние картины Омара Чхаидзе (Выход в Свет, Люксосфера, Тенебросфера, Вселенная, Вечность,) показывают, что в своём творчестве он стремится соединить искусство, философию и науку, чего пытались достичь Леонардо да Винчи, Ханс-Георг Гадамер и др. Он уверен, только с Любовью, в единстве науки, философии и искусства человечество может выполнить свою миссию на нашей планете. Любовь – ключ ко всему. Как гармония, гравитация и левитация!

P.S. Будучи 13-летним школьником, на уроке физики Омар заявил, что знает, как сделать вечный двигатель. Тогда над ним посмеялись. Сейчас он готов поделиться информацией, полученной им 60 лет назад.

Открытия Омара Чхаидзе в искусстве, философии и науке

1. Свето-предметная живопись — в изобразительном искусстве.

2. Центр Света – в науке, медицине и эзотерике.

3. Люксосфера – в эзотерике и философии.

4. Тенебросфера – в эзотерике и философии.

5. Люксоскоп (измерительный прибор) – в науке и медицине.

6. «Люксосфера» (исцеляющий прибор) – в науке и медицине.

Награды Омара Чхаидзе

- золотая медаль Российской академии художеств;

- золотая медаль Союза художников России и Московского Союза художников;

- медаль Леонардо да Винчи Европейской академии естественных наук;

- золотая медаль Петра Капицы Российской академии естественных наук;

- медаль Василия Кандинского Европейской академии естественных наук;

- почётное звание и медаль «Рыцарь науки и искусств» Российской академии естественных наук;

- медаль Вильгельма Лейбница Европейской академии естественных наук.

www,omarchkhaidze-gallery.com

e-mail: omargallery@yandex.ru

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: