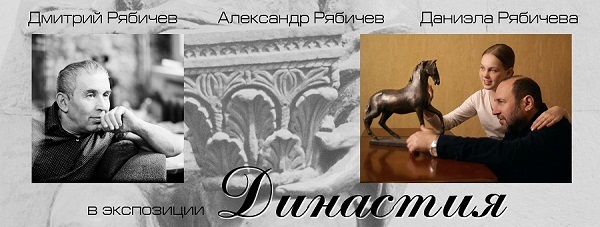

Мастерская скульптора ДМИТРИЯ РЯБИЧЕВА. Студия АЛЕКСАНДРА и ДАНИЭЛЫ РЯБИЧЕВЫХ. Выставки, мастер-классы, создание произведений искусства, очерки, статьи, авторские проекты

8 926 524 12 47 sasha/vkt@mail.ru

Архивы рубрики ‘Персоны’

(С) «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА — ЭТО ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЙ». Все на свете переживает свои взлеты и кризисы, несомненные преимущества которых в бесценном опыте.

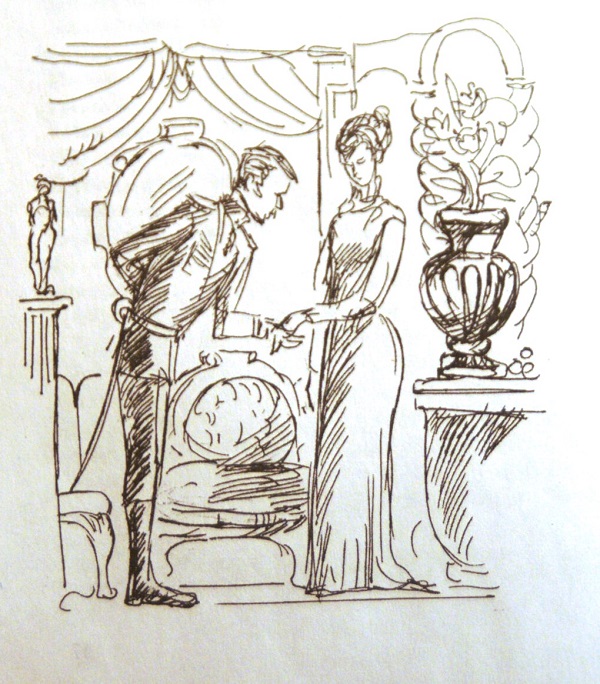

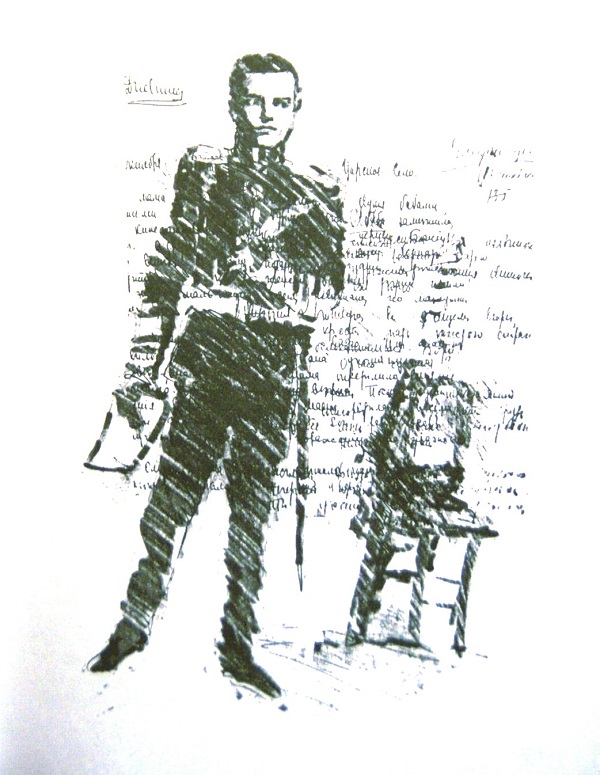

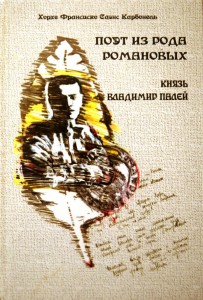

ПОЭТ ИЗ РОДА РОМАНОВЫХ. Книга ХОРХЕ ФРАНСИСКО САЭНС КАРБОНЕЛЯ. Иллюстрации художника ОМАРА ГОДИНЕСА ЛАНСО

Институт Латинской Америки Российской Академии наук, Посольство Республики Коста-Рика в Российской Федерации представляют книгу коста-риканского историка Хорхе Франсиско Саэнса Карбонеля, которая повествует о яркой короткой жизни и трагической гибели князя Владимира Павловича Палея, двоюродного брата последнего российского императора Николая II. Через судьбу молодого князя автор показывает закат династии Романовых и шире — историю России в годы перед революцей и сразу после нее, а через его образ — лучшие черты русской аристократии и те выдающиеся способности, которые ни Владимиру Палею, ни многим его сверстникам, к сожалению, не удалось полностью раскрыть.

Книга

«Поэт из рода Романовых»

Автор

Хорхе Фринсиско Саэнс Карбонель

иллюстрации

художник Омар Годниес Лансо

Об авторе:

Хорхе Франсиско Саэнса Карбонель — адвокат, историк, писатель, посол, заместитель директора Дипломатического института «Мануэль Маприя Преальта», профессор Университета Коста-Рики.

Его называют знатоком человеческой души, глубоким аналитиком социальной среды, чутким исследователем самых разных событий, где бы и когда бы они не происходили.

Плутарко Эрнандес Санчо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Коста-Рика в Российской Федерации:

«Книга Хорхе Саэнса не только знакомит с фактами, не только показывает страшную трагедию русского народа, которую он пережил главным образом по вине своих правителей, но и раскрывает неисчерпаемые источники его мудрости… Пусть эта талантливая книга станет данью памяти князю и поручику Владимиру Павловичу Палею и многим другим, пожертвовавшим собой ради России».

В.М. Давыдов, директор Института Латинской Америки РАН: «Трудно найти более необычную, более неожиданную книгу, чем эта. Она о безвременно и трагически погибшем русском поэтическом таланте, написанная коста-риканским автором. Она возвращает в нашу историческую память, в нашу литературу трагическую фигуру Владимира Палея, имевшего несчастье быть родственником последнего российского императора, а потому безжалостно принесенного в жертву молоху большевистской революции».

Из предисловия к книге:

«Владимир Палей, двоюродный брат последнего царя, был поэтом из рода Романовых, но не Романовым. По существовавшим правилам он не мог считаться членом династии из-за «неравного» брака родителей. Это обстоятельство могло бы спасти ему жизнь, однако, когда большевики потребовали, чтобы он отказался от своего отца, великого князя Павла, сыновняя любовь и долг чести оказались важнее, и он предпочел жизни ссылку и смерть.

Владимир прожил всего 21 год, но весь этот недолгий срок восхищал окружающих своим необыкновенным талантом. Стихи, полные гармонии и блеска, рождались в нем так же естественно, как некогда рождалась музыка Моцарта. Судьбой ему было предназначено стать выдающейся фигурой русской литературы, однако когда в 1918 году он был жестоко убит, его произведения, богатые чувством, юношески свежие и таинственно глубокие , по политическим причинам были преданы забвению, а его любимая страна жила под властью террора, одной из первых жертв которого он стал. Его единственным преступлением были родственные связи с династией, чьим членом он официально никогда не был.

Художник

Омар Годинес Лансо

иллюстратор книги

«Поэт из рода Романовых»

член жюри Конкурса

детского творчества

«400-лет Дому Романовых в истории России».

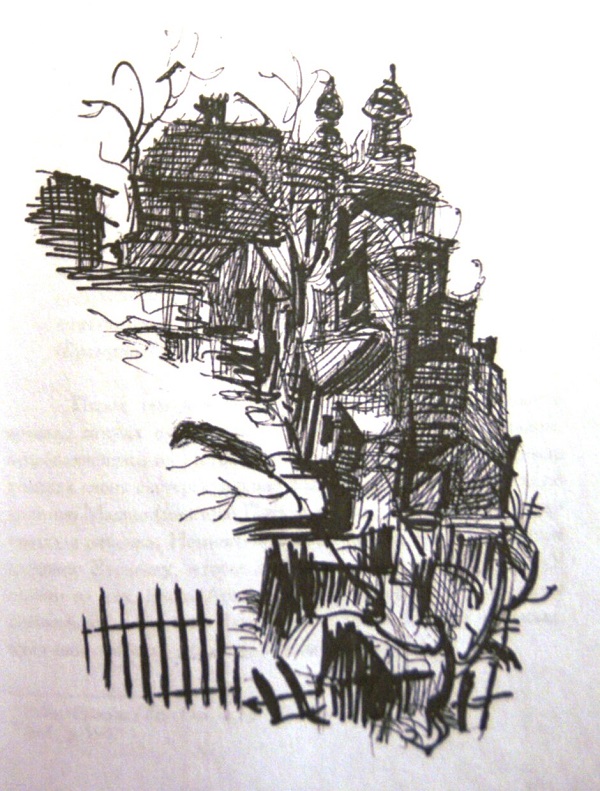

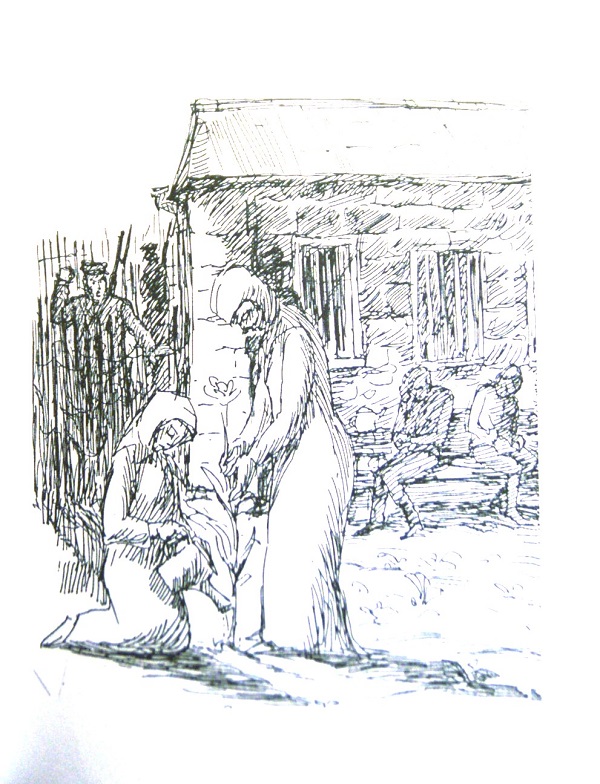

Омар Годинес Лансо — кубинский художник, живущий в России, проиллюстрировал книгу Хорхе Франсиско Саэнса Карбонеля «Поэт из рода Романовых».

Его рисунки наполнены чувствам сострадания герою и глубоким пониманием российской истории, страны, которую художник считает своей второй родиной.

Омар Годинес является членом международной федерации художников Юнеско и Московского Союза Художников

организатор фестивалей иберо-американской культуры,

постоянный участник многих выставок в Москве, России и других странах,

ведет педагогическую и общественную работу,

является членом жюри Конкурса детского творчества, посвященного 400-летию Дома Романовых в истории России»,

первый этап которого пройдет в Творческой Мастерской Александра Рябичева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕТКА САКУРЫ. ВЕТКА СИРЕНИ». Художники ЙОСИХИРО САГАВА (Yoshihiro Sagawa, Япония) и АЛЕКСАНДРА ЗАГРЯЖСКАЯ (Россия). Продюсер РЕЙКО СУЗУКИ (Reiko Suzuki, Япония).

«Ветка Сакуры – Ветка Сирени»

Диалог образов – уникальный фото-диалог между российским и японским фотографом.

Продюсер Рейко Сузуки известна в Москве по многим культурным событиям, состоявшимся благодаря ее авторским идеям. Так музыкальный дуэт российской певицы Веры Беловой и японской пианистки Томоны Миядзаки сложился с легкой руки Рейко Сузуки. Несколько лет две прекрасные исполнительницы дают уникальные концерты в лучших камерных залах России, Японии и других стран. Вера Белова — одна из немногих российских певиц, если не единственная, кто исполняет японские композиции на японском языке. Этот проект, полюбившийся публике, получил название «Ветка Сакуры. Ветка Сирени».

В этот раз Рейко Сузуки приглашает двух фотохудожников в проект с таким же названием, продолжающий знакомство с культурой и традициями народов двух стран — России и Японии.

Из концепции проекта Рейко Сузуки:

«Россия и Япония – соседние страны. Но можем ли мы сказать, что мы хорошо знаем друг друга?

Да, сейчас в России многим известны слова «Суши», «Якитори», «Фудзи», «Гейша». Для многих слово «японка» обозначает автомобили японских производителей.

Также, многим Японцам известен «Чебурашка», многие обожают матрешек, знают, что в России холодно, и слышали, что в России есть вкусная «водка». Но для большинства людей, этими представлениями и заканчивается знание о «соседях».

Два фотографа из России и Японии решили через репортажные и художественные фотографии, а так же яркие описания кадров и эпизодов, рассказать о традициях и жизни людей, живущих в их странах. Для кого-то этот проект будет полным открытием. Для кого-то уточнением фактов, известных через литературу или понаслышке. Кто-то увидит «разницу», которая существует между двумя соседями, а кто-то наоборот узнает, как Россия и Япония похожи друг на друга.

Но так же важно и то, что читатель сможет познакомиться с еще одним взглядом, раскрывающим суть красоты жизни и людей его собственной страны, через точку зрения представляющего ее фотографа».

Проект предполагает выставки, издание открыток, публикации в интернет-ресурсах и прессе, творческие встречи.

Одна из экспозиций пройдет в Творческой Мастерской скульптора Александра Рябичева.

В скором времени с творчеством Йосихиро Сагавы можно будет познакомиться в одной из московских выставок — 12-13 октября в Парке Музеон, где состоится художественный проект «Богема Мы Вместе» Творческого Объединения Зураба Пачулии и галереи «Александр», будут экспонироваться работы авторов из разных стран, представляющие единство и многообразие мировых культур.

Участие японского фотографа Йосихиро Сагавы в этой выставке положит начало экспозиционной части проекта Рейко Сузуки «Ветка Сакуры. Ветка Сирени» в Москве.

Информация об авторах:

Фотограф с Российской стороны: Александра Загряжская

Фотограф с Японской стороны: Йосихиро Сагава

Йосихиро Сагава Yoshihiro Sagawa (ЯПОНИЯ)

Родился в Токио.

Фотограф, графический дизайнер.

Основатель студии дизайна «Ангурира».

В основном занимается созданием визуальной продукции:

рекламой, дизайном и редактированием книг

создает фотографии для журналов и плакатов

видео записи для мультфильмов

Основные изданные произведения:

Сборник фотографий «Путь кошки»

Сборник фотографий «Попробовала замаскироваться»

Иллюстрации к книге «Эпоха динозавров

Иллюстрированная книга «Книга – язык жеста» в трёх томах

мультфильм «Книга – язык жеста»

ФОТОГРАФИИ ЙОСИХИРО САГАВЫ

Перевод к фотографиям с японского языка выполнен Ириной Ефременко

Автор

Йосихиро Сагава

Традиционный японский праздник Ава-о-дори возник на юге Японии в небольшом городке Токушима, который расположился вокруг горы Бизан.

Во время праздника Обон во многих частях страны проводятся различные фестивали, но праздник Ава-одори – один из самых известных.

Автор

Йосихиро Сагава

Традиционный японский праздник Ава-о-дори возник на юге Японии в небольшом городке Токушима, который расположился вокруг горы Бизан.

Во время праздника Обон во многих частях страны проводятся различные фестивали, но праздник Ава-одори – один из самых известных.

Эта фотография иллюстрирует День девочек «Хина-мацури», который празднуют 3 марта. В этот день красочно одевают кукол «Хина-нинге» и молятся о здоровье и о благополучном развитии девочек.

Автор

Йосихиро Сагава

Эта фотография иллюстрирует

День девочек «Хина-мацури», который празднуют 3 марта. В этот день красочно одевают кукол «Хина-нинге» и молятся о здоровье и о благополучном развитии девочек

Это «Марафон в Токио», который проводится в феврале. Он самый многочисленный в Японии. Примерно 35 тысяч мужчин и женщин разных возрастов участвуют в соревновании по бегу на улицах Токио. Это и спортсмены –олимпийцы и любители. Состязание длится от примерно 2 часов 10 минут для участников Олимпийских игр до 7 часов для спортсменов-любителей.

Автор

Йосихиро Сагава

Это «Марафон в Токио», который проводится в феврале. Он самый многочисленный в Японии. Примерно 35 тысяч мужчин и женщин разных возрастов участвуют в соревновании по бегу на улицах Токио. Это и спортсмены –олимпийцы и любители. Состязание длится от примерно 2 часов 10 минут для участников Олимпийских игр до 7 часов для спортсменов-любителей.

Александра Загряжская (РОССИЯ)

Живет и работает в Москве.

Член Творческого Союза Художников России.

Кавалер Пушкинской медали Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения».

фотохудожник, тележурналист, редактор информационных сайтов об искусстве и художественной жизни арт-релиз.рф и «Галерея «Александр» (www.alex-gallery.ru)

автор телепрограмм «Художественный салон» (о мастерах изобразительного искусства и выдающихся произведениях) и «Круг интересов» (телекомпания «ВКТ»)

Участник проекта «Тайна рождения картины» галереи «Дом Кулинич», Института им.В.Сурикова и Государственной Третьяковской галереи (в качестве автора документального фильма о ходе и сути проекта)

организатор авторского проекта «Семья художника», включающего экспозиции, создание очерков, фото- и видеорепортажей о художественных династиях Москвы

участник более 30 выставок, в том числе международных (АртМАНЕЖ, Вторая Ассамблея Фонда «Русский мир») и двух персональных (в Московской Городской Думе и в галерее «Колорит»),

участник художественного проекта «Мы вместе», представляющего произведения мастеров из разных стран и посвященного теме «Дружба народов».

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСАНДРЫ ЗАГРЯЖСКОЙ

Автор

Александра Загряжская

Останкинский дворец

«Бог сохраняет все». Этот девиз дворянского рода Шереметевых можно прочитать на фамильном гербе. Он стал счастливой судьбой и роскошных шереметевских усадеб, до сих пор удивляющих великолепием, и традиций дома Шереметевых — всегда открытого для гостей, готового поразить воображение фантазией и высоким вкусом. Особенная атмосфера и дух гостеприимства не растаяли во времени, а до сих пор вдохновляют каждого переступающего порог шереметевских усадеб. Но особенна и необычайна сила чувств, царивших некогда в этих стенах, история любви талантливой обладательницы великолепного сопрано, рано ушедшей из жизни, крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой и графа Николая Петровича Шереметева – одного из богатейших, образованных и влиятельных людей своего времени. Сам граф ненамного пережил любимую жену, до конца дней он помогал бедным, и завещал большие средства на сиротские пособия, выкуп должников и создание библиотек, так же как сама Прасковья Жемчугова завещала все свое состояние на помощь бедным и на приданое крепостным невестам.

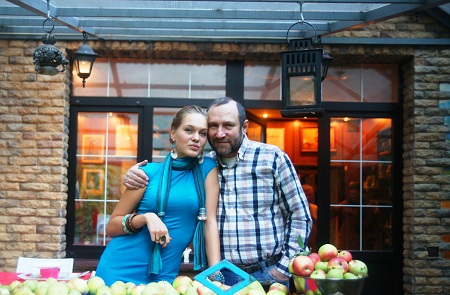

Автор

Александра Загряжская

«Яблочный Спас»

Яблоко — самый популярный у нас фрукт. Почти в каждом дачном саду есть яблони. А в деревнях ветки со спелыми фруктами, бывает, лезут прямо в окно. Какое искушение! Но время урожая наступает только с приходом праздника Яблочный Спас. До этого нельзя срывать и есть яблоки. Те, кто справился с соблазном, получают самые вкусные плоды, и по христианской традиции будут наслаждаться этой радостью в вечной жизни.

Автор

Александра Загряжская

В преддверии праздника. Набережная Москвы-реки.

Юный художник ЛИЗА РАДЧЕНКО. Выставка в ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ГУМАНИТАРНОМ ЦЕНТРЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» им. Н.А.ОСТРОВСКОГО

Текст и фото: Александра Загряжская

(С) Творческая Мастерская Рябичевых

Несмотря на некоторое смущение от внимания прессы и посетителей выставки, Лиза излучает спокойную уверенность, свойственную тем, кто определенно себя нашел в жизни и знает, чем может поделиться с миром. Лиза — художник. Юный художник, которого отличает от всех рисующих детей совершенно взрослое отношение к мастерству и своему таланту. Об этом говорят многие работы, продуманные, законченные композиции, и глядя на хронологию их создания, видишь, как растет художник, что интересует его — какие темы, сюжеты, герои, как ищет себя автор, меняется и взрослеет. Лизе десять лет. Но уже сейчас она могла бы иллюстрировать книги и давать мастер-класс своим сверстникам. Один из центральных каналов пригласил Лизу в студию как самого молодого в стране преподавателя. Лизе доверено вести уроки рисования в школе. И дело не только в том, что Лиза прекрасно рисует, но и в особенностях ее тонкой художественной натуры, поведения, рассуждений. У нее есть чему учится не только детям, но и взрослым.

Юный художник

Лиза Радченко

в окружении родных и близких

на выставке

в Музее «Преодоление»,

1 октября, 2013 г.

Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. Островского представляет выставку работ юной сочинской художницы Лизы Радченко «ЗВУКИ ДЕТСКИХ КРАСОК».

Ее имя включено в Книгу рекордов России. Третьеклассница из сочинской гимназии №8 удостоена 23 –х дипломов за победы во все возможных художественных конкурсах. И это не смотря на то, что в 4,5 года ей был поставлен страшный диагноз — болезнь Пертеса. Лиза Радченко взяла в руки карандаши и краски, будучи прикованной к постели. Чтобы победить болезнь, потребовались годы.

Сегодня, когда Лиза думает о будущем, она не представляет себя без полной отдачи живописи, рисунку, лепке. «Так хочется тепла и океан цветов…»- написала она в одном из своих стихотворений. Юная художница отдает предпочтение ярким краскам, которые символизируют жизнь и надежду на счастье.

Имя Лизы Радченко отмечено так же в энциклопедии «Надежды России» и всероссийском издании «Одаренные дети – будущее России».

ФОТОГРАФИИ РАБОТ ЛИЗЫ РАДЧЕНКО СНЯТЫ НА ВЫСТАВКЕ В МУЗЕЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» И ОТРАЖАЮТ БЛИКИ ОТ ОСВЕЩЕНИЯ В ЗАЛЕ

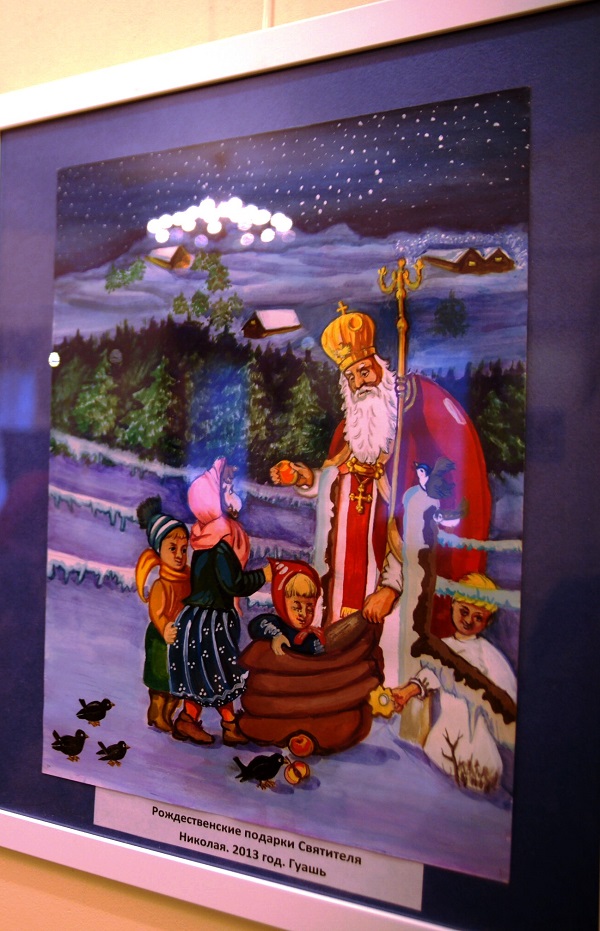

Рисунки Лизы отличают особенная одухотворенность и художественная осмысленность сюжетов. Библейские истории, православные праздники и традиции, история Отечества — по работам «Кресный ход», «Крещение Руси», «Победы казаков в Русско-Турецкой войне на Черном море», «Рождество», «Вход Господень в Иерусалим» видно, что Лиза много читает и размышляет. Тема Рождества — одна из любимых, которые радуют созданным в рисунке настроением.

Лиза Радченко живет в городе, который вместе со всей страной готовится к предстоящей Олимпиаде. Олимпийские символы в Сочи, включенные Лизой в ее композицию еще в прошлом году, вместе в другими персонажами и героями триумфально шествуют от выставки к выставке. В этот раз — в Москве.

Как все дети, Лиза любит сказки и приключенческие истории.

А это — одна из самых серьезных работ — «Российский солдат». Чтобы проникнуться темой, Лиза просмотрела много фильмов и фотографий, и несмотря на то, что образ собирательный, в монохромности изображения читается документальность истории.

Художник

Лиза Радченко.

«Анна Павловна. Королева Нидерландов»

Тонированная бумага, акварельный карандаш

2013 г.

Портрет мамы — признательность юного художника своим замечательным родителям, которые первыми открыли талант в дорогой дочке и помогли Лизе встать на ноги и в буквальном и в художественном смысле.

В портрете Светланы — мамы Лизы Радченко есть не только внешнее сходство, но и отражение ее внутреннего мира и эстетических предпочтений раскрытых в антураже города.

Лиза Радченко одной из первых прислала свою работу на Конкурс, посвященный теме «400-летие Дома Романовых в истории России». Портрет царя Николая II так же вошел в экспозицию Музея «Преодоление».

Организатор конкурса «400-летие Дома Романовых в истории России» Лариса Маркова выступила с приветствием юной художнице Лизе Радченко на открытии ее персональной выставки в Музее «Преодоление» и пожелала Лизе творческих успехов в выбранном пути.

Лиза Радченко

с организатором конкурса на тему:

«400 летие Дома Романовых в истории России»

Ларисой Марковой

фоторепортаж: (С) Творческая Мастерская Рябичевых.

Скульптор СТЕПАН МОКРОУСОВ и ДАНИЭЛА РЯБИЧЕВА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ) приняли участие в создании нового образа БИБЛИОТЕКИ, которой присвоено имя АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Скульптор

Степан Мокроусов

автор

бронзового бюста

Андрея Вознесенского

в Библиотеке имени Андрея Вознесенского

Директор ЦБС № 1 САО Марина Кондракова вместе с сотрудниками библиотеки готовились к этому событию долго и тщательно. Для оформления библиотеки были приглашены известные творческие люди. Скульптор Степан Мокроусов стал автором бюста и барельефа Андрея Вознесенского, дизайна интерьера холла библиотеки, а также графики, вошедшей в оформление внутреннего пространства.

Даниэла Рябичева

(Творческая Мастерская Рябичевых) – автор дизайн-проекта витрин Библиотеки имени Андрея Вознесенского

При оформлении библиотеки были использованы работы художника Даниэлы Рябичевой (Творческая Мастерская Рябичевых) – автора дизайн-проекта витрин – и фотографии известного фотохудожника Генриетты Перьян, близкого друга Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, которая любезно согласилась предоставить некоторые из своих архивных снимков для оформления Библиотеки.

В этот день в библиотеке присутствовало много гостей. Среди них – вдова и муза Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, поэт, журналист, заместитель главного редактора «Новой газеты» Олег Хлебников, художник Наталья Толстая, издатель, составитель и главный редактор альманаха «Эолова арфа» Нина Краснова, которая к 80-летию Андрея Вознесенского подготовила специальный выпуск: книгу друзей и почитателей «АнДРЕеВО ДРЕВО». В неё вошли воспоминания, статьи, монографии, стихи, эссе, мемуары, выступления его друзей и почитателей. Почти каждый из пришедших дарил библиотеке книги, сборники своих собственных произведений и раритетные издания произведений Вознесенского, хранившиеся до сегодняшнего дня в домашних библиотеках друзей поэта.

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Художник, писатель, сценарист. Статья ОЛЕГА ТОРЧИНСКОГО

1 октября 2013 года в Атриуме Театра Школа драматического искусства на Сретенке, 19 ( ст.м. Сухаревская)

состоится круглый стол.

Тема : «Дух дышит, где хочет».

Начало в 18.00.

Из статьи искусствоведа и журналиста Олега Торчинского «Люди и ангелы Юрия Петкевича»

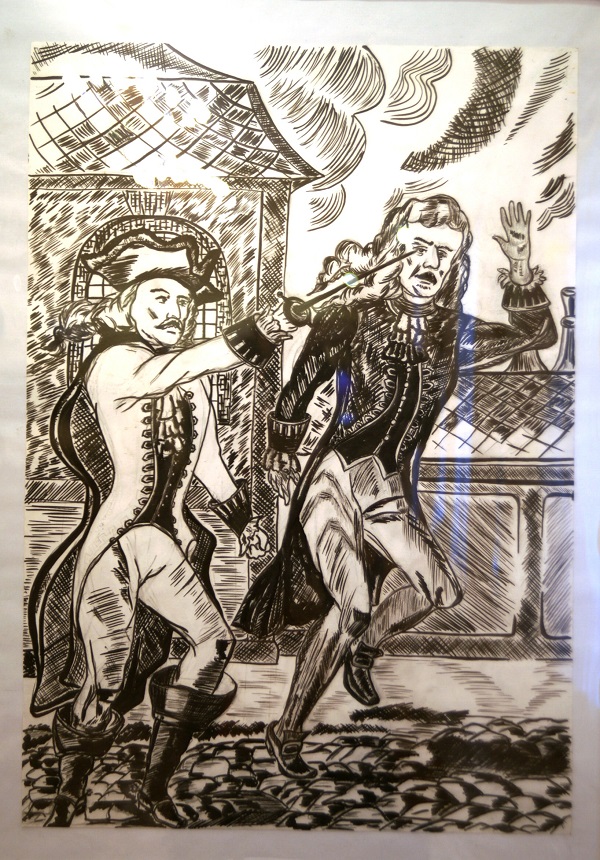

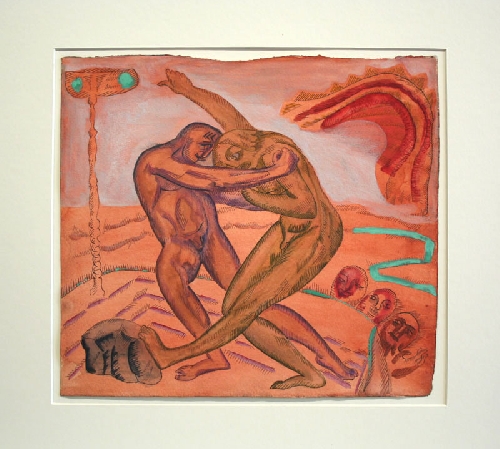

В атриуме Театра драматического искусства( Сретенка, 19/27) с 10 сентября 2013 года открыта выставка художника-писателя Юрия Петкевича «Дух дышит, где хочет». Она включает более 74 живописных и графических работ.

Ю. Петкевич – уроженец Белоруссии, живет и работает в Москве. Живописные и графические его работы хранятся в галереях и частных коллекциях России и других стран.

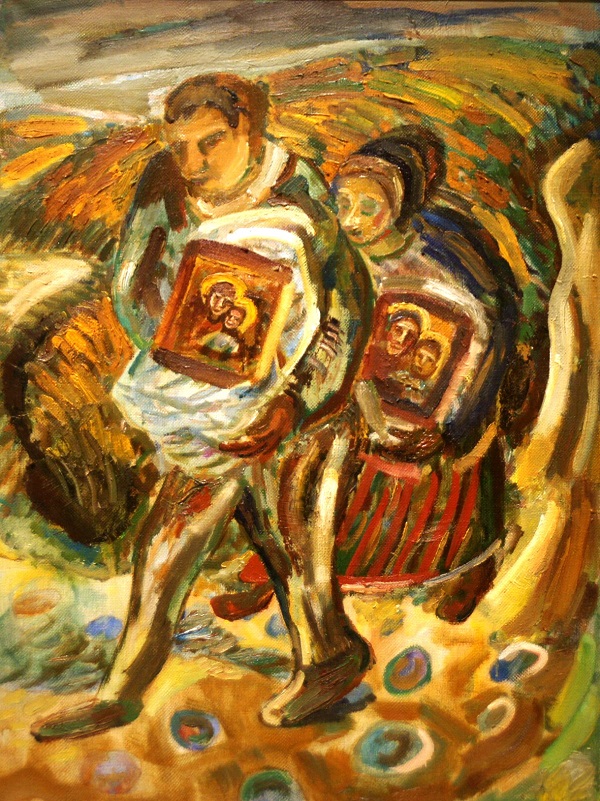

Он рисует в манере послевоенных восточноевропейских примитивистов – поляков, чехов, сербов, из русских – творившей гораздо позднее «бабы Любы» (Л. Майковой). Живописные полотна его густо фактурны, написаны в мрачноватой зелено-коричневой ржавой гамме нарочито грубыми мазками. Персонажи его полотен – мужики – «хлопы»: некрасивые, топорно скроенные, но с добрыми наивными лицами и неизбывной тоской в глазах, взыскующие правды и справедливости в жестоком мире. Но на их мольбы о счастье откликается только Богородица, да и та сулит его лишь на небесах (в экспозицию вошли и иконы, написанные художником в духе безымянных народных «богомазов»). Зато ангелы, изредка являющиеся этим людям, похожи на них самих: грубые, приземистые, босоногие, с потрепанными крыльями. Интересно, что изображая созданный его воображением не очень добрый и неуютный мир, художник рисует только людей и схожих с ними ангелов. И никогда не изображает не только Властелина Зла, но даже «нячисциков» – духов природы, зачисленных христианством в разряд нечистой силы, которых до сих пор чтят в глубинной Белоруссии. Автору этих строк художник ответил, что он их просто не замечает…

Зато среди мужиков, бредущих по болотным кочкам и лесным чащобам, он то и дело помещает свой стилизованный автопортрет: он – плоть от их плоти. Его молитвы в образах и красках вплетены в их зовы к небу. Если они сбудутся, в этом будет частично и его заслуга.

Ю. Петкевич – не только художник, но и талантливый писатель. Его творчество составляет редкостный случай полного соответствия слова и изображения: проза и живопись взаимно дополняют друг друга. И вполне логичной была на открытии выставки Ю Петкевича презентация новой, уже третьей его книги «С птицей на голове» (М. «Астрель», 2013).

Он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, является Лауреатом Горьковской литературной премии 2013 года за упомянутую книгу. Участник 3-го Международного семинара по Андрею Платонову в Воронеже. Видимо поэтому, считается последователем и учеником знаменитого писателя. Но произведения Платонова, в духе эпохи 1920-30-х годов жестки, даже жестоки, искусственно сконструированный язык нарочито коряв. У Петковича – он правилен, но дистиллирован до примитива. Это язык крестьянина, вырванного из привычной деревенской жизни и заброшенного в город (необязательно большой) с его скученностью, зараженными воздухом и водой, пьянством и тотальным отчуждением людей друг от друга. У Платонова – тектонические сдвиги судеб, кровавая классовая ненависть. У Петкевича – монолог испуганным полушопотом измученного жизнью маленького человека. Корни творчества Петкевича – в русской дореволюционной «бытовой» прозе, плюс в более близкой нам по времени модернистской восточноевропейской литературе, прежде всего польской, с ее бесконечными метаниями по лабиринтам человеческой души. Герои рассказов Петкевича бессмысленно мыкаются по жизни, пытаясь найти пути к родственным душам, но никогда их не находят. Как невероятное счастье вспоминают они деревенское детство: голубое небо, солнце, зелень, воду, птиц, коров, лошадей. Но попадая ненароком в родные места видят, что все это в прошлом: река загажена химическими отходами, пруд высох, родители умерли, живые влачат угрюмое существование в пьянках и ссорах. Единственным светлым пятном являющаяся в толпе неизвестно откуда некая старушка с птицей на голове, продающая церковные свечи. Купив их, можно зайти в храм помолиться, и тогда на миг небо снова станет голубым и взойдет солнце…

Олег Торчинский, икусствовед, журналист

Мастерская скульптора ДМИТРИЯ РЯБИЧЕВА. Студия АЛЕКСАНДРА и ДАНИЭЛЫ РЯБИЧЕВЫХ. Выставки, мастер-классы, создание произведений искусства, очерки, статьи, авторские проекты 8 926 524 12 47

История жизни людей всегда интересна. История жизни домов не менее интригующая.

Творческая мастерская художника, будто наделена душой и собственным характером, способным, кажется, порой влиять на ситуации и события. Так, возможно, проявляется тонкая аура дома, в котором свой след оставляют те, кто в нем живет и работает.

Мастерская скульптора Рябичева до сих пор наполнена творческой энергией Дмитрия Борисовича. Здесь все связано с его искусством. Время не умаляет той силы, которую великий мастер вложил в этот дом. Эта энергия столь велика, что, кажется, сметает без следа все ложное и невежественное. Все бездарное и бесполезное для творчества неспособно выжить в этих стенах.

Этот дом привлекает людей талантливых, стремящихся к истиной красоте, добрых, таких, каких любил сам скульптор Дмитрий Борисович Рябичев.

(С) «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА — ЭТО ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЙ».

Все на свете переживает свои взлеты и кризисы, несомненные преимущества которых в бесценном опыте.

Мастерская скульптора Дмитрия Рябичева. Студия Александра и Даниэлы Рябичевых

Выставки, мастер-классы, создание произведений искусства, очерки, статьи, авторские проекты

8 926 524 12 47

Художник ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. «БЛАГОВЕЩЕНИЕ». Картон, левкас, смешанная техника, 2012 г. Выставка «ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ» в ТЕАТРЕ ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

БОРИС АНРЕП. Сегодня 27 сентября день рождения русского художника-монументалиста БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА АНРЕПА. 130 лет со дня рождения

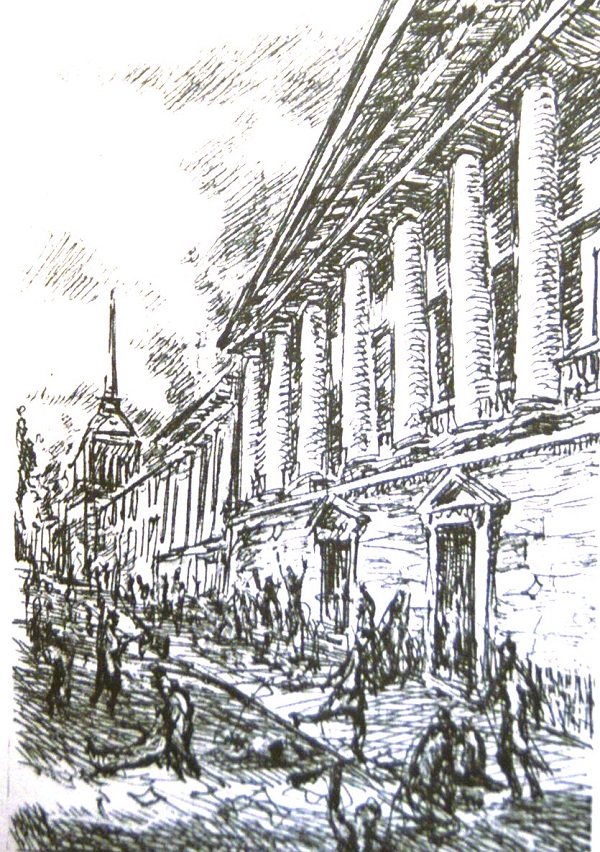

Борис Васильевич Анреп, фон Анреп (27 сентября 1883, Санкт-Петербург — 7 июня 1969, Лондон) — русский художник-монументалист, литератор серебряного века, преобладающую часть жизни прожил в Великобритании.

Предки Анрепа принадлежали к шведской, немецкой, эстляндской, российской аристократии, находились на французской, прусской и российской государственной и военной службе. Отец — Василий Константинович Анреп, врач-физиолог, авторитетный судебный эксперт, профессор судебной медицины, занимал посты в министерстве внутренних дел и министерстве образования, в 1907 году был избран депутатом III Государственной Думы.

В 1899—1901 годах Борис учился в Харьковской школе, где познакомился с Николаем Недоброво. Лето 1899 года провел в Англии, где изучал английский язык. В 1905 году закончил Императорское училище правоведения, после этого поступил на IV курс Санкт-Петербургского Университета. Одновременно учился живописи у Д. С. Стеллецкого.

В 1908 году бросил университет и целиком посвятил себя живописи. Путешествовал по Италии, учился в Париже в Академии Жюлиана, посещал академию Гранд-Шомьер. В 1910—1911 годах учился в Эдинбургском художественном колледже. Глубоко интересовался византийской мозаикой, впоследствии по большей части работал как мозаичист.

Во время Первой мировой войны воевал в Галиции. По военной командировке в 1916 году уехал в Англию, где — ненадолго вернувшись в Россию — и остался после февраля 1917 года.

Первая жена — Юния Хитрово (1908—1914), вторая — Хелен Мэйтленд (англ. Helen Maitland, 1918—1926).

В 1913 году состоялась первая персональная выставка Анрепа в Лондоне. Позднее он работал над цветными мозаиками для Королевской военной академии в Сантхёрсте (1921), галереи Тейт (1923), Лондонской Национальной галереи (1928—1952, четыре панно), Вестминстерского собора, Банка Англии, собора Христа-Владыки в Муллингаре (Ирландия, 1933—1939, в частности — панно Святая Анна). В центре мозаичного панно Сострадание (1952), посвященного жертвам блокадного Ленинграда, помещена фигура Анны Ахматовой, которую благословляет ангел.

Анреп в Великобритании

В Великобритании Анреп был близок к группе Блумсбери, художникам Огастесу Джону и Генри Лэму. В 1912 году вместе с художественными критиками Роджером Фраем и Клайвом Беллом готовил широкомасштабную выставку постимпрессионистской живописи, отвечал за русский раздел экспозиции, куда включил работы М.Ларионова, Н.Гончаровой, Н.Рериха, К.Петрова-Водкина, Сарьяна, Чурлёниса. Не раз упоминается в «Дневниках» В.Вулф (Анреп изобразил её в мужском костюме на мозаике в доме художницы Этель Сэндс в Челси, 1920); он был в любовной связи с подругой Вулф, писательницей и меценаткой Оттолин Моррелл, которая оставила несколько его фотопортретов. Анреп стал прототипом художника Гомбо в первом романе Олдоса Хаксли Желтый Кром (1921), где не без сатирического оттенка выведены многие блумсберийцы. Статью о мозаиках Анрепа Р.Фрай опубликовал в 1923 в руководимом им художественном журнале Burlington Magazine.

Долгие годы, начиная с середины 20-х, Борис Анреп работал над мраморными мозаиками в вестибюле лондонской Национальной галереи.

Эта мозаика должна была состоять из четырех циклов: «Пробуждение муз», «Труды жизни», «Удовольствия жизни» и «Современные добродетели».

В медальонах мозаики он воссоздал узнаваемые лица своих современников в виде мифологических и аллегорических фигур. Вирджиния Вулф представлена как Клио — муза истории, Грета Гарбо как Мельпомена — муза трагедии.

В 1924 году создает мозаику в церкви “St. Oliver Plunkett”. Его работы также есть в католической гарнизонной церкви “Sandhurst” в Англии, в “Национальной Галерее” в Лондоне, в православной греческой церкви в Лондоне, в церкви “Keir” в Шотландии.

В 1926 году он возвращается в Париж.

Все мозаики Бориса Анрепа

в Национальной галерее – аллегорические.

«Ахматовская» мозаика называется «Сompassion» («Сострадание»).

Анреп и Ахматова

В 1914 году Н. Недоброво познакомил Анрепа, вернувшегося из Парижа, с Анной Ахматовой. До отъезда Анрепа в Великобританию они часто встречались. Ахматова посвятила Анрепу более тридцати стихотворений (акростих «Бывало, я с утра молчу…», «Из памяти твоей я выну этот день…», «Словно ангел, возмутивший воду…», «Небо долгий дождик сеет…», «Когда в мрачнейшей из столиц…», «Мне голос был…», «Ты — отступник…», «Сказка о чёрном кольце» и др.). Он также писал ей стихи.

Последний раз они встретились в Париже в 1965 году.

Известие о смерти Анны Ахматовой ошеломило Бориса Анрепа. Он перечитывал ее стихи и в более, чем в тридцати узнавал себя, историю их любви.

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: