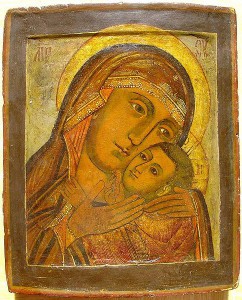

Издревле Святую Русь оберегали чудотворные иконы, с ними князья отправлялись в военные походы, и во время бедствий и испытаний святые покровители, изображенные иконописцами, являлись для народа главной поддержкой и опорой духа. По преданию даже во время Великой Отечественной войны Богоматерь спасла Москву. Самолет с иконой Казанской Божией Матери по секретному приказу Верховного главнокомандующего трижды облетел город, и чудесным образом, наступление врага, стоявшего на подступах к столице, было остановлено.

Православные уверены, святой, к образу которого они обращаются, всегда откликается на искреннюю молитву. И хотя икона, сама по себе, без воли Божией не способна творить чудеса, чудодейственная сила проявляется через иконописное изображение, благодаря молитве и вере.

С молитвы православные начинают каждое богоугодное дело. С молитвы начинается и работа в иконописной мастерской Екатерины Ильинской, где каждый из художников, прежде чем приступить к созданию иконы берет благословение в своем приходском храме. В свое время Святейший Патриарх Алексий Второй благословил деятельность иконописцев этой мастерской, а посещение Патриарха Кирилла художники считают чудом и каждый раз вспоминают о его визите с благоговением.

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Мы были этим посещением очень поражены и такая благодать от Бога, мы подарили Его Святейшеству самую лучшую икону, которая была на тот момент у нас в мастерской».

Созерцание иконописного образа – это, в первую очередь , молитвенное обращение к Богу, а не любование искусством художника, поэтому пишутся иконы в строгом соответствии с определенными правилами — иконописными канонами. Этим правилам чётко следуют и современные мастера.

Икона — это символическое окно, которое позволяет человеку во время молитвы взглянуть в высший, «горний» мир. Как и Писание, икона помогает познать Бога, объединиться с ним, а молитва — найти этот сокровенный путь.

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Для написания икон мы используем древнюю технику, которая не изменилась дойдя до нас в том самом виде, когда писали иконы ещё Адрей Рублёв, Дионисий, то есть мы используем природные материалы,это краски приготовленные на основе глин, а также полудрагоценных камней, таких как малахит, лазурит, с яичным желточком. Известно, что это очень крепкие краски, которые не выцветают и сохраняются веками».

До наших дней сохранились древнейшие иконы, созданные на Руси. Некоторые из них были написаны в 12 начале 13 веков, и мы можем видеть их сегодня в знаменитых соборах и музеях. Лики святых угодников время сохраняет на многие столетия не только по воле Божией. Опытные мастера знают особенные секреты долговечности обработки дерева и подготовки красок.

Светлана Веснина, искусствовед:»Если вспомнить историю, то в 1551-ом году на стоглавом соборе было принято решение о том,что мастер не имеет права скрывать какие-то рецепты техники от своего ученика. Это являлось большим грехом и преследовалось жестокими наказаниями. Нам важно передать эти навыки последующим поколениям, не просто навыки технические, но и само осмысление иконы. Само её богословие, поэтому в нашей мастерской была написана книга — секреты иконописца».

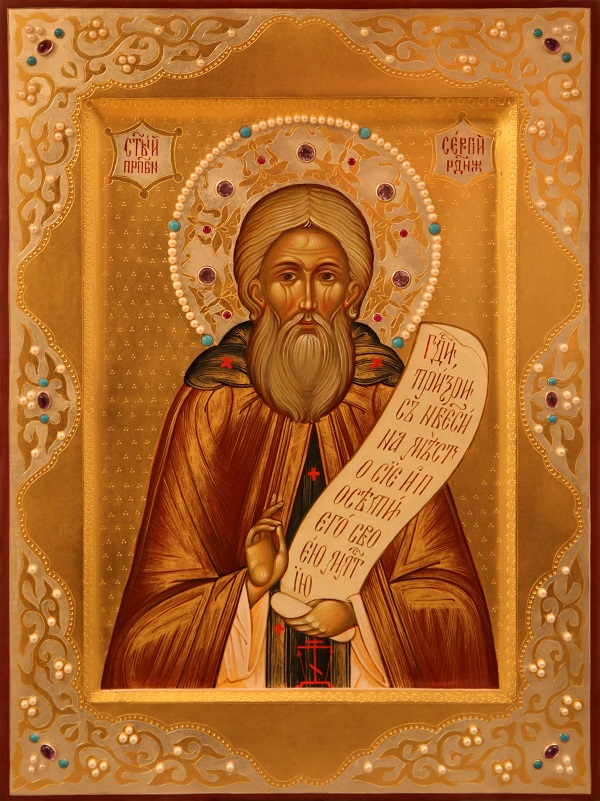

Ольга Гоглова, мастер-позолотчик иконописной мастерской Екатерины Ильинской: «Позолотные работы — это серьёзный процесс, потому что золото ведёт себя всегда по-разному, это зависит от подготовки доски, смотря какой левкас. Начинается позолота с нанесения полимента, смотря какой на доске орнамент и покрываем полиментом,это специальный состав клейкий, на который потом кладём золото. Полимент положили, просушили и дальше начинаем золотить доску. Золото мы берём итальянское, 960-й пробы, золото очень высокого качества, вот такой тончайший листик, не дуть, не дышать нельзя, потому что оно сразу улетает и сминается. Такое насыщенное сияние дают два слоя позолоты. Затем поверхность полируется специальным инструментом с агатовым наконечником в виде зуба. В старину мастера для таких работ использовали медвежий или волчий клык. Резьба и теснение — также дело рук мастера-позолотчика. Орнаменты вырезаются вручную и не повторяются. Каждая икона, выходящая из стен этой мастерской — уникальна.»

После того как икона расписана, мастера наносят надписи. В украшении икон очень часто используют драгоценные и полудрагоценные камни. Эта традиция известна с самых древних времён. Люди всегда старались отдать Богу самое лучше, жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей, украшали иконы золотом и драгоценными камнями. Такой благородный голубой цвет даёт природный камень лазурит.

Илья Ильинский, сотрудник иконописной мастерской Екатерины Ильинской: «Камни можно использовать любые, как камни первой категории, которые считаются драгоценными и очень дорогие. Точно также можно использовать камни второй категории и третьей, самоцветы обычные. Украшают по своей возможности и вкусу. Мы всегда стараемся пойти на встречу и икону украсить, чтобы всем она нравилась и с художественной точки зрения подходим, стараемся выполнить образ, чтобы он был красив».

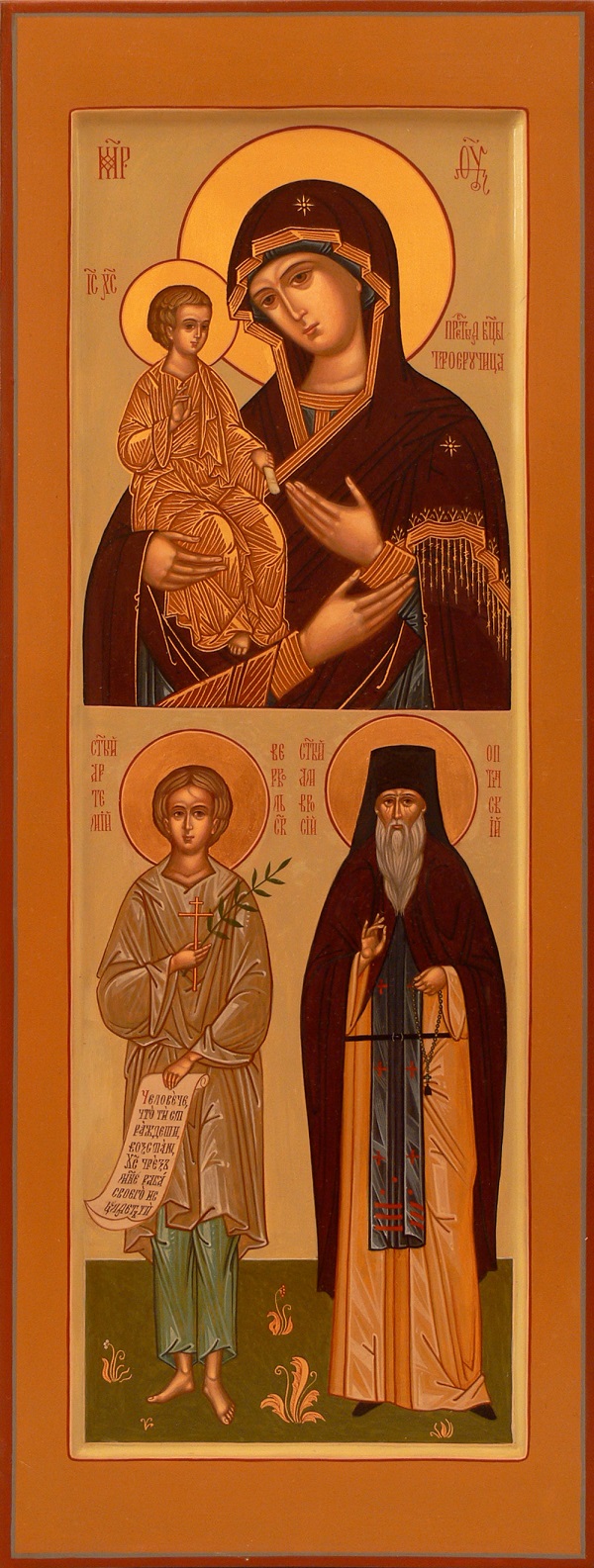

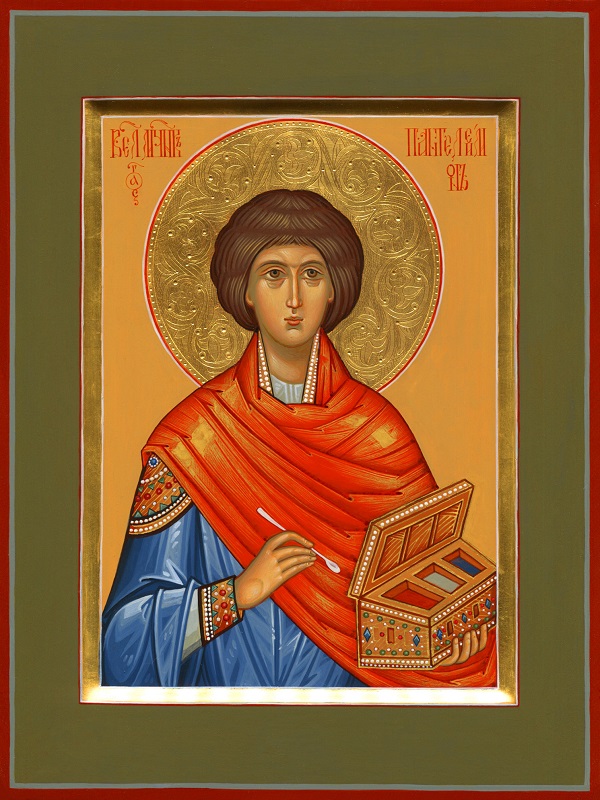

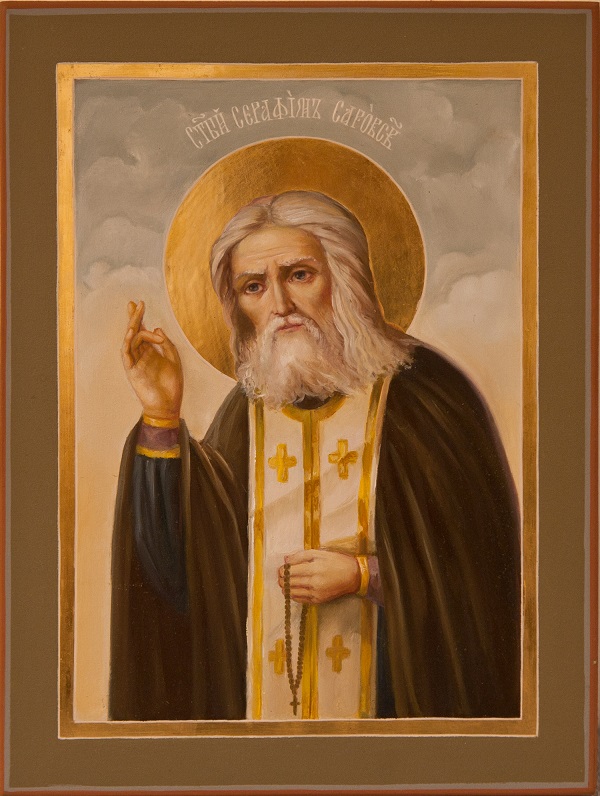

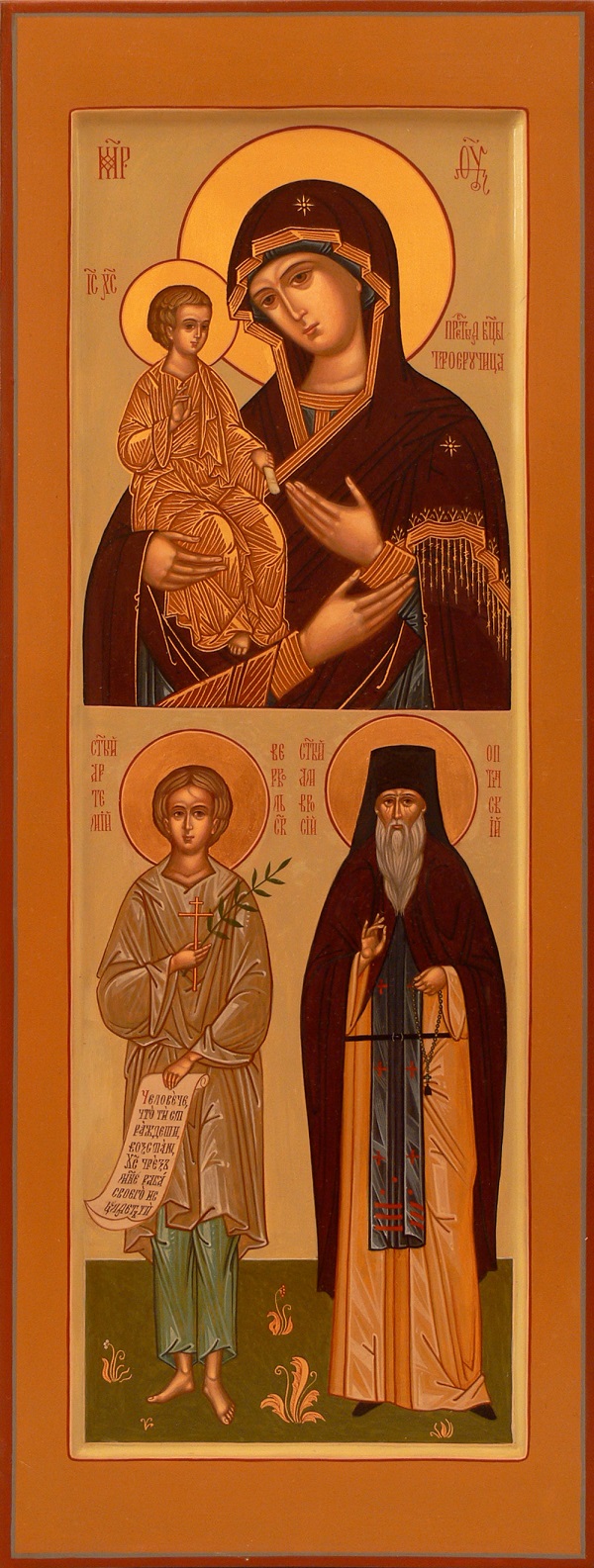

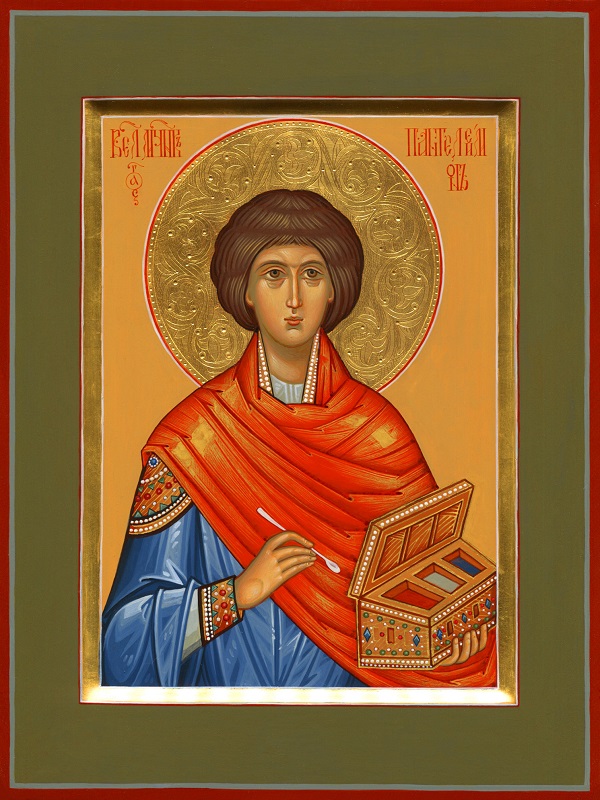

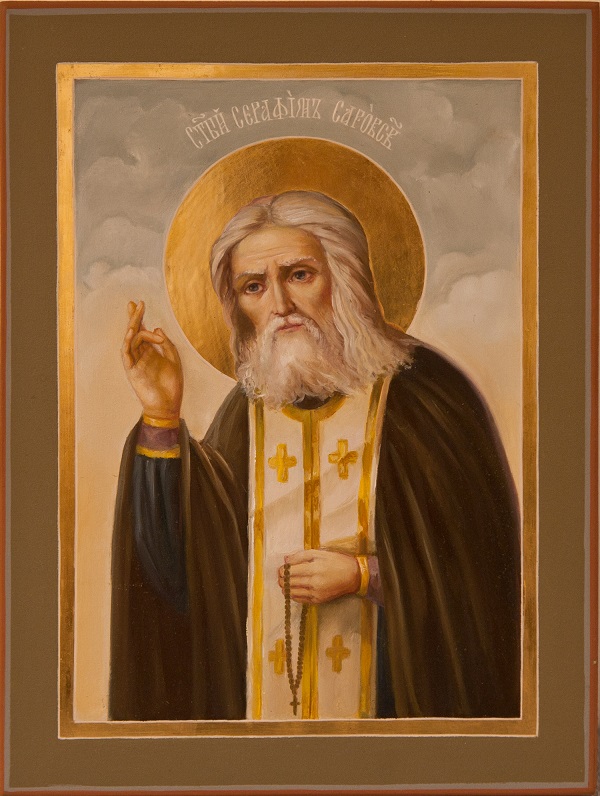

Часто для домашнего иконостаса приобретают иконы с изображением Святых покровителей, особенно почитаемых в семье, таких как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Матрона Московская. Верующие, как правило, обращается к разным Святым Покровителям, чья чудодейственная сила издавна помогала молящимся в определенных случаях. В болезни – Святой Пантелеймон, нередки случаи, когда образ Божией Матери исцелял самые тяжелые недуги. Есть Святые покровители рыболовов, это Святые Петр и Андрей, рыбачащие в момент, когда встретились с Христом, призвавшим их на служение. Есть покровители пчеловодов – святые Зосима и Савватий, жившие на далеком севере на Соловках и чья молитва, гласят предания, помогала в тяжелейших условиях, выращивать богатые урожаи, даже арбузы, вылавливать необыкновенную сельдь и держать медоносных пчел.

В Москве молятся Святому Даниилу Московскому о получении жилья, как к покровителю Москвы, обращаются к Матроне Московской за обретением здоровья. В мастерской есть образ, в котором Матрона изображена в окружении цветов, которые особенно любила эта удивительная Святая незрячая от рождения.

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Очень интересен Святой Иосиф Володский, он стал основателем деятельного монашества, потому что до него каждый имел свое личное хозяйство, а при нем стало общежитийское хозяйство в монастыре».

В мастерской Екатерины Ильинской написали образ Святого Иосифа, изображая его пашущим землю, сеющим зерно, строящим келью. Издавна к этому Святому обращаются, чтобы дела шли хорошо, икону приобретают в подарок тем, кто ведет свой бизнес.

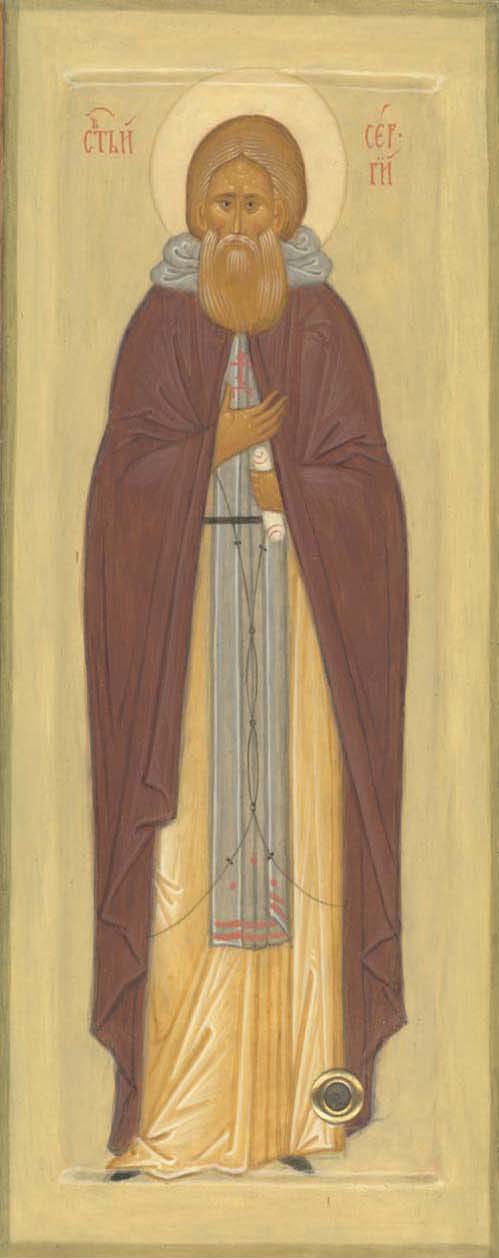

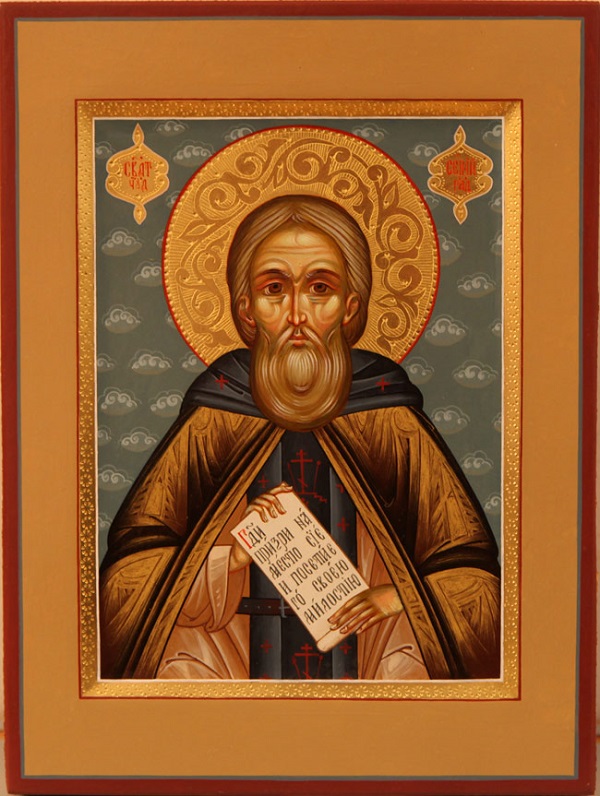

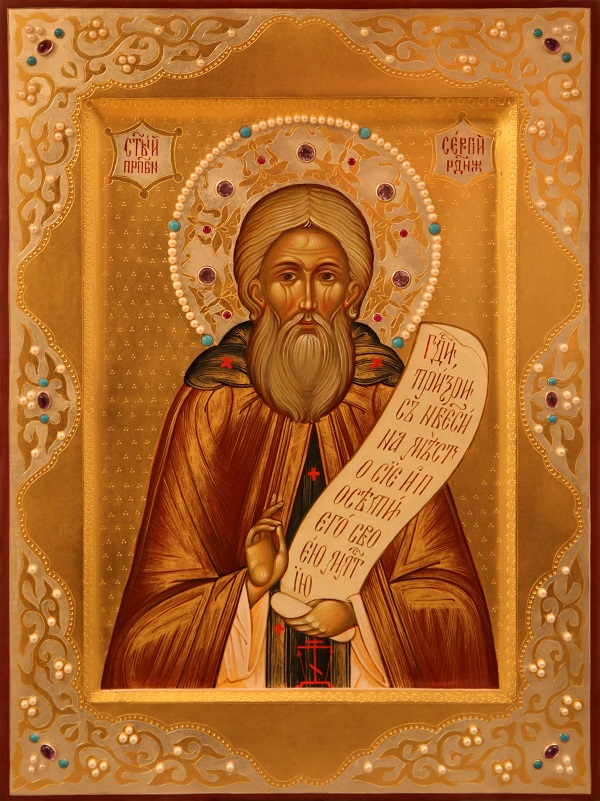

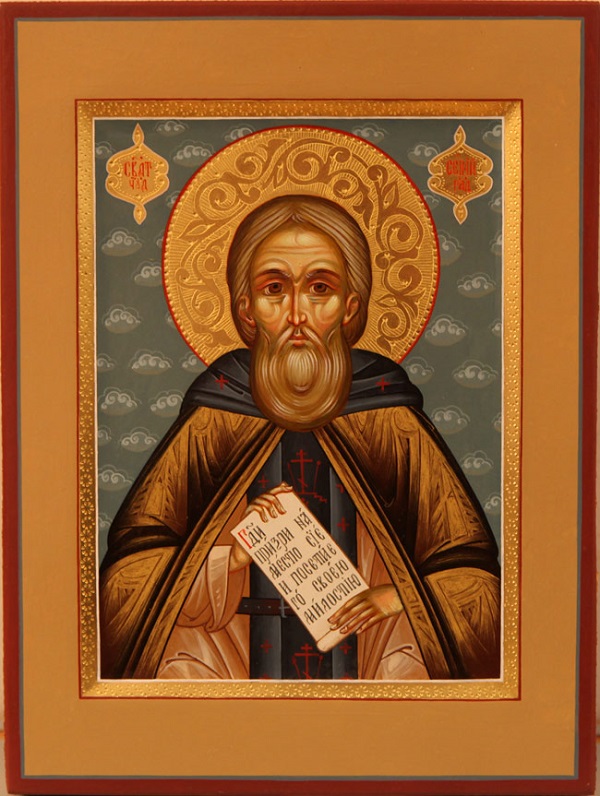

Святому Сергию Радонежскому молятся о помощи в учебе. Известно предание о том, как отрок Варфоломей, как в миру тогда называли Св.Сергия Радонежского, встретил в лесу инока, поделился с ним едой и посетовал, что никак не может освоить грамоту, которая необходима ему для изучения Святого Писания. Перед вкушением трапезы инок сказал, сначала вкусим пищу духовную и дал мальчику книгу, и чудо свершилось. Варфоломей с удивительной легкостью начал читать, а впоследствии, достигнув больших высот, стал просветителем России.

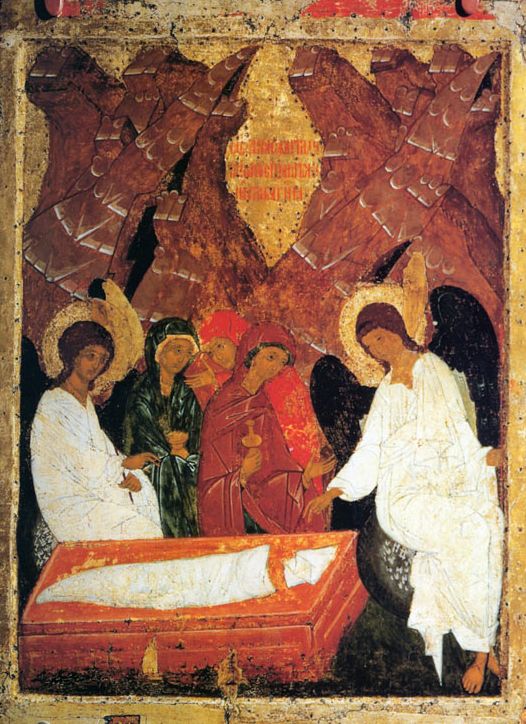

В семье Цветаевых была почитаема икона «Иоанн Богослов в молчании», пропавшая в годы лихолетий. В мастерской Екатерины Ильинской она была воссоздана для семьи Цветаевых по заказу ее друзей. За основу этой иконы взяли образец 17 века. Иоанн Богослов запечатлен в момент написания самой таинственной книги Откровения.

Когда же современный мастер пишет икону, с ним происходят настоящие чудеса.

Сергей Туканов художник иконописец: «Странно то, что когда начинаешь писать икону преодолеваешь страх, на самом деле, как будто не ты пишешь икону, а твоей рукой водят».

Существует такое понятие у верующих как намоленная икона, многие обращения к ней, и чудодейственная помощь, следующая за искренней молитвой, создают особенный ореол волшебной силы вокруг иконописного образа. На заре возникновения иконописи люди мыслили иначе, — считают современные иконописцы. И древние иконы ценятся еще и потому, что в них вложено особое мировоззрение византийской эпохи. Современные иконописцы так же не только талантливые художники.

Для создания иконы требуется не только высокое мастерство, но и чистота внутренняя, и богословское осмысление образа. Жизнь иконы начинается с того момента, когда перед ней начинают молиться.

Домашний иконостас – духовный центр дома. Самое главное — чтобы перед «красным углом» было достаточно свободного места для совершения общей молитвы всей семьи. Для верующих естественно, что в каждом доме должны быть иконы Иисуса Христа и Божьей Матери. Здесь также важно соблюдать принцип иерархии. Любая почитаемая икона не должна располагаться выше икон Троицы, нашего спасителя, Божьей Матери и апостолов. Желательно, чтобы иконостас был увенчан христианским крестом. Икона Спасителя располагается справа, слева – икона Богородицы. Именно эту пару составляют венчальные иконы, с них начинается супружеская жизнь, они принимают участие в таинстве венчания. Иконой Господа Вседержителя священник в храме благославляет будущего супруга, иконой Богородицы благословляет невесту. Наиболее почитаемая на Руси Казанская Божия матерь, наряду с которой также любимы Владимирская, Смоленская, Донская. К редким образам относятся Неувядаемый цвет, Голубицкая или Коневская иконы Богородицы.

Елена Петяскина, художник-иконописец: «Когда в нашу мастерскую приходят люди, мы всегда им подсказываем, какой образ наиболее подходящий для них. Дело в том, что необязательно писать Казанскую, если сверяться по православным святцам, то окажется, что в этот день празднуется образ какой-либо Богородицы и Сам Господь как-бы велел писать её в венчальную пару и она будет являться покровительницей по жизни именно этой супружеской пары. Что касается техники исполнения, то это тоже можно сделать по-разному: можно позолотить отдельно нимбы, можно более сложную позолоту сделать, можно украсить камнями, холодными эмалями, украсить басмой».

Венчальные иконы в доме, как правило, появляются первыми, рядом свои места на иконостасе занимают именные, семейные, мерные.

Мерная икона. На доске в размер младенца на момент его рождения, изображается святой, именем которого назван ребенок. К своему святому покровителю человек обращается за поддержкой в трудные минуты сомнений или печали, и мерная икона, заказанная для младенца с первых дней прихода его в этот мир, может являться для него духовной опорой и духовным наставлением всю жизнь. Мерную икону располагают рядом с кроваткой младенца, считается, что святой охраняет сон ребёнка, и во время сновидений водит его душу по горнему миру, показывая его непревзойденную красоту.

Екатерина Ильинская художественный руководитель иконописной мастерской: «И видя прекрасный образ, человек будет совершенствоваться духовно и также может спросить у родителей, что это за святой и через святого, через его жизнеописание узнать о нашей православной вере, прийти в храм.»

Появление мерных икон связано с тем, что православные христиане всегда старались быть как можно ближе к Богу, а также к Божиим Угодникам, чьи молитвы непременно услышаны Господом. Изготавливая икону, на которой будет изображён святой в размер новорождённого человека, родители хотели приблизить тезоименного Покровителя к беззащитному малышу, доверить жизнь маленького человека его святому наставлению и оградить от злых сил. Стараясь усилить заступничество Божественных сил, на мерных иконах часто изображают второго святого покровителя, который празднуется в день, когда родился человек. Если же день рождения совпадает с празднованием чудотворной иконы Пресвятой Богородицы или иным Православным праздником, изображают и этот сюжет, как Покровительный. На полях мерной иконы часто запечатлевают святых покровителей родителей или крёстных , иногда бабушек и дедушек или других близких родственников, которые желают, чтобы и их тезоименные святые охраняли маленького человека, а также, чтобы и он сам, на протяжении всей жизни, предстоя в молитве перед образом, вспоминал своих близких, чьи покровители изображены здесь. По желанию заказчиков, на полях мерной иконы могут быть написаны почитаемые святые, в опекунстве которых, по их мнению, нуждается новорожденный. Часто изображают святого Николая Чудотворца, которому молятся о семейном благополучии или Сергия Радонежского, которого просят о помощи в учёбе. Если ребёнок родился со слабым здоровьем — пишут целителя Пантелеимона.

Эта традиция зародилась на Руси в домах дворян и царственных особ. Сейчас мерную икону может позволить себе каждая семья.

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Именные иконы пишут разного размера, иногда у нас заказывают миниатюрные складни, чтобы брать с собой. На складне может быть написан святой покровитель этого человека, а также очень часто просят написать любимых святых, наример, Николая Чудотворца, потому что он помогает в путешествиях и везде возят с собой такую икону. Образ Пресвятой Богородицы Одигитрия, что значит, помощница-путеводительница. И путеводительница, матерь Божья в широком смысле, то есть, не то, чтобы путешественница, ну а также путешествие длиною в жизнь».

Изображение Святого Покровителя человека пишется как на мерной, где по канонам церкви образ Святого исполняется в полный рост так и на именной иконе, где главным является Лик Покровителя. Особенно четко на этих иконах прописываются глаза Святого, через взгляд которого душа человека наполняется мудростью и силой. Иногда пишут святого вместе с Ангелом Хранителем или в молитвенном обращении ко Господу Иисусу Христу или Пресвятой Богородице.

Художникам иконописной мастерской Екатерины Ильинской часто заказывают написание семейных икон. На них изображаются святые покровители сразу всех членов семьи. Правильно размещение их по церковным канонам — очень важная часть работы. Семейные иконы пишутся только на заказ .

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Это достояние семьи, которое остаётся на все поколения и известно, что в прежние времена, если пожар случался, в первую очередь выносили икону из дома, как самое ценное».

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «Для нас важно качество, которое мы достигли в своей мастерской. И каждая икона представляет художественную ценность, поэтому мы всегда в таком сертификате указываем, что икона написана в нашей мастерской, использованы природные краски, а также в этом сертификате указываем, кто заказал, по какому случаю и это очень важно, потому что это памятный документ, который остаётся в семье».

Стоимость иконы зависит от её размера и, как принято называть, — благоукрашения. Однако, даже самый скромный и небольшой по размерам образ может стать семейным достоянием.

Специальная шкатулка для хранения и переноски убережёт образ от внешних повреждений. В доме икону лучше всего выставлять в киоте. Он защитит семейную реликвию от пыли, солнца и влажности. В красивом деревянном киоте икона выглядит более торжественно.

На эту работу отбирает Господь, — считают мастера иконописной мастерской, потому что это в первую очередь работа духовная, здесь недостаточно только навыков, необходимо иметь внутреннее стремление к духовному совершенствованию.

Екатерина Ильинская, художественный руководитель иконописной мастерской: «все работники наши — люди православные верующие глубоко, все постятся и молятся и есть специальные молитвы перед началом иконописи».

На основе православного канона и древних традиций трудятся художники в иконописной мастерской Екатерины Ильинской, создавая иконы для дома и для храмов в помощь нашей молитве.

Репортаж: Александра Загряжская

из иконописной Мастерской Екатерины Ильинской

Сергий Радонежский

Иконописная Мастерская Екатерины Ильинской

Артемий Веркольский, Амвросий Оптинский и Пр. Бг. Троеручица

Мастерская Екатерины Ильинской

Святой Пантелеимон

Мастерская Екатерины Ильинской

Даниил Московский

Мастерская Екатерины Ильинской

Святые Петр и Андрей

Мастерская Екатерины Ильинской

Сергий Радонежский

Мастерская Екатерины Ильинской

Серафим Саровский

Мастерская Екатерины Ильинской

Казанская Божья Матерь

Мастерская Екатерины Ильинской

Иосиф Волоцкий

Мастерская Екатерины Ильинской

Мерная икона с Николаем Чудотворцем и Матроной Московской

Мастерская Екатерины Ильинской

Елена Константинопольская

Мастерская Екатерины Ильинской

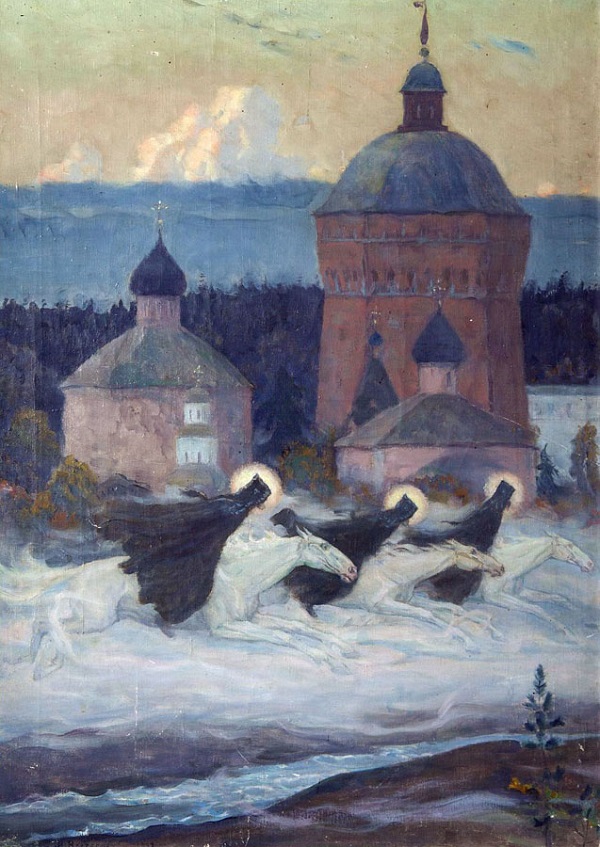

Св. Зосима и Савватий

Мастерская Екатерины Ильинской

Иоанн Богослов

Мастерская Екатерины Ильинской

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: