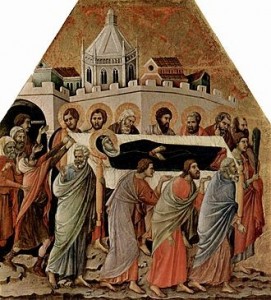

Вход в Иерусалим

С Вербного Воскресения начинается тепло, с этого дня в природу приходит настоящая весна и возвращается солнце.

Вербное Воскресенье — праздник в дни поста перед последней Страстной Неделей, которая закончится Пасхой. Сегодня все православные идут в храм, чтобы освятить веточки вербы и принести их в свой дом. Веточки вербы наши предки не только хранили, но и втыкали их под крышу дома, чтобы уберечь семью от невзгод. Сегодня позволено поесть рыбы, накануне самой строгой недели поста. Но главный смысл, конечно, не в обрядах, а в осознании сути библейских событий.

Суть праздника в том, что он напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению. В этот день Иисус вошёл в Иерусалим, а жители города его приветствовали, так как узнали о совершённом Мессией чудесном воскрешении Лазаря.

В храмах Вербное воскресенье начинается со всенощного бдения. Для праздника существуют специальные молитвы, во время которых верующие держат в руках свечи и веточки вербы. После верующие окропляют вербу святой водой и относят домой, чтобы хранить до следующего года.

Протоиерей Владимир Кузьминых: «О смысле праздника и том, что верующий человек должен сделать в этот день»

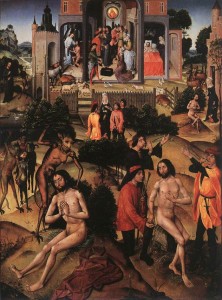

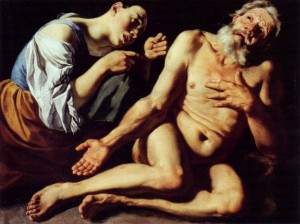

Для православного человека это очень трагический и торжественный день. Христос въезжает в Иерусалим. Он едет, зная, что впереди его ждут страсти и распятие. Это продолжение событий, которые начались еще в Лазареву субботу, накануне. По Писанию, когда друг Христа Лазарь заболевает, Христос находится далеко. За ним посылают, но он едет так долго, что друг успевает почить, и его даже хоронят в пещере, умащивая маслами тело и окутывая его пеленами. И когда Христос приезжает к могиле, то сестра Лазаря говорит ему, чтобы он оставил почившего в покое, потому что прошло уже четыре дня и покойный «смердит». Но Христос велит отвалить камень от гроба, от пещеры, где лежит Лазарь. И говорит ему: «Лазарь, выйди!» И Лазарь выходит, все еще замотанный в покрывала. И этот случай совершенно явного воскрешения покойного из мертвых неожиданно быстро распространяется по Иудее, народ начинает верить, что вот он — новый иудейский царь, который спасет всех, в том числе и от смерти. Поэтому Христос въезжает в Иерусалим, как царь, и его встречают, как царя. И кричат: «Осанна!» — «Спаси же!» Люди ждут, что он спасет их от римлян, от нищеты, от болезней, от смерти.

Это исполнение пророчества, по которому спаситель людей въедет в Иерусалим на неезженом осляте — осленке, на которого никто никогда не садился. Во-вторых, это знак смирения. Он въезжает в Иерусалим, как царь, а царя в те времена либо носили рабы, либо он въезжал в город на белом коне. Но Христос садится на осла — само по себе это животное смиренное. До революции в России тоже существовал обычай: в этот день государи въезжали в Москву на ослах. И это тоже был знак смирения.

Тогда Христа встречали ветвями финиковой пальмы. У нас — вербой или ивой, которая обычно расцветает за неделю до праздника. В других странах часто встречают цветами.

Страстная неделя, или Страстная седмица, Великая седмица, — это последняя неделя перед христианской Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни, страданиях, распятии и смерти Иисуса Христа.

В церковном уставе сказано, что неделя называется Великой не потому, что больше других, а потому, что в это время «совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…». Каждый день Страстной седмицы также принято называть Великим: Великий понедельник, Великий вторник и так далее.

В 2025 году Страстная неделя будет с 14 по 19 апреля включительно:

Страстная неделя начинается после Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля), а заканчивается наступлением Пасхи. В 2025 году и православные, и католики отметят «праздник праздников» в один день — 20 апреля.

Страстная неделя по дням

Великий понедельник

14 апреля в 2025 году

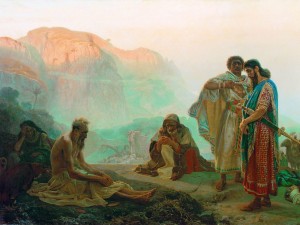

В церквях всю Страстную неделю совершают особые богослужения. В понедельник на службе вспоминают Иосифа, сына Иакова, которого в 17 лет завистливые старшие братья продали за 20 сребреников. Так Иосиф оказался в Египте, где его ждало множество испытаний. Однажды он верно истолковал сон фараона и понял, что впереди семь сытых и затем семь голодных лет. Фараон в благодарность «поставил Иосифа над всей землей Египетской». Спустя время Иосиф встретил братьев и простил их.

Согласно Библии, братья измазали одежду Иосифа кровью козла и показали ее отцу, чтобы доказать, что Иосифа загрызли дикие звери. Картина Диего Веласкеса «Принесение Иакову одежды Иосифа», 1630 год

Великий вторник

15 апреля в 2025 году

Во вторник вспоминают притчу Иисуса Христа о десяти девах. Согласно ей, десять дев вышли навстречу жениху. Пять из них были неразумные — они взяли светильники, но не взяли масло, а пять — мудрые, взяли масло. Ночью, когда появился жених, светильники неразумных дев стали гаснуть — пока они ходили покупать масло, дверь на пир закрыли. Притча учит, что нужно всегда быть готовым ко встрече с Богом: «…бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Великая среда

16 апреля в 2025 году

Одна из проповедей Великой среды посвящена покаянию грешницы, которая возлила миро на ноги Иисуса. Также вспоминают предательство Иуды. Один из 12 учеников Христа — Иуда Искариот — продал Спасителя первосвященникам за 30 сребреников.

В этот день на вечерней службе православным верующим желательно принять участие в таинстве исповеди.

Великий четверг (Чистый четверг)

17 апреля в 2025 году

Считается, что именно в Великий четверг прошла Тайная вечеря. Христос раздал хлеб и вино 12 ученикам и таким образом установил обряд евхаристии, то есть святое причастие. Именно поэтому в Великий четверг православные стремятся причаститься. Вечером в церквях читают 12 Страстных Евангелий, а патриарх освящает миро (благовонное масло).

В народной традиции Великий четверг называют Чистым. В этот день принято убирать дом перед Пасхой.

Великая пятница (Страстная пятница)

18 апреля в 2025 году

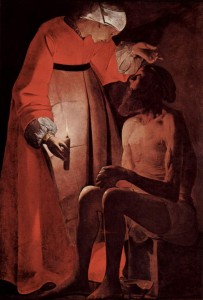

Великая пятница — день страстей (страданий), распятия и земной смерти Христа, поэтому чаще ее называют Страстной. Для всех христиан это день великой скорби и строгого поста. Церковь рекомендует воздержаться от суеты и развлечений, провести время в тишине и молитвах.

Великая суббота (Тихая суббота)

19 апреля в 2025 году

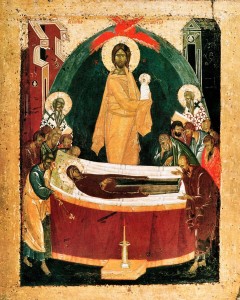

В Великую субботу православные ждут чуда воскрешения. Считается, что в этот день Иисус Христос спустился в ад, где спас души ветхозаветных праведников. В субботу в церквях обычно освящают пасхальную еду: куличи, пасхи, крашеные яйца.

С вербой очень интересна история, связанная с еще одним главным праздником — Вхождения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря. Миф это или правда можно проверить в ночь с 3 на 4 декабря около полуночи, подойдя к любой вербе, говорят, что на несколько минут, невзирая на любой мороз, распускаются все веточки.

Из истории праздника: Праведные Иоаким и Анна в преклонном возрасте все-таки становятся родителями. Но обещают Господу «отдать в храм на воспитание». Так и происходит , когда девочке исполняется три года.

Ее приводят в храм и чудесным образом Захария вводит в «святая святых», место куда никто, кроме первосвященника ( и то раз в год) не может заходить, не говоря уже о девочке. Но Захария был осведомлен Архангелом Гавриилом о судьбе будущей Богородицы. Это было уже чудо!

С тех пор ходит легенда, что за несколько минут до полуночи наступающего 4 декабря природа являет нам это чудо!

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: