12 февраля 2013 года в 18.00 часов Российская академия художеств и Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова в залах Академии по адресу: ул. Пречистенка, д. 21 представляют ретроспективную выставку произведений крупнейшего мастера театрально-декорационного искусства, народного художника РФ, действительного члена Российской академии художеств, профессора Михаила Михайловича Курилко-Рюмина (1923-2012). Выставка «Сотворивший чудо» приурочена к 90-летию со дня рождения художника.

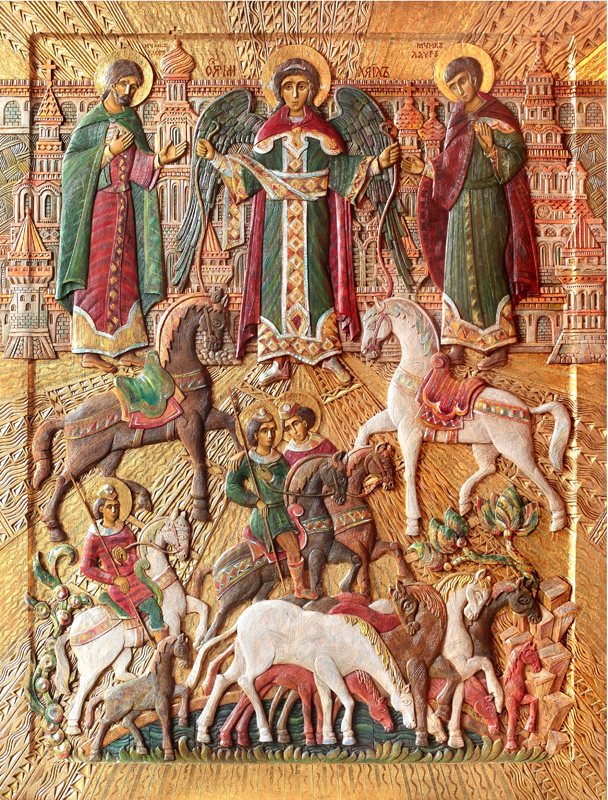

В экспозиции представлено около 200 работ мастера – это станковые живописные полотна, макеты театральных постановок, эскизы костюмов и декораций к спектаклям.

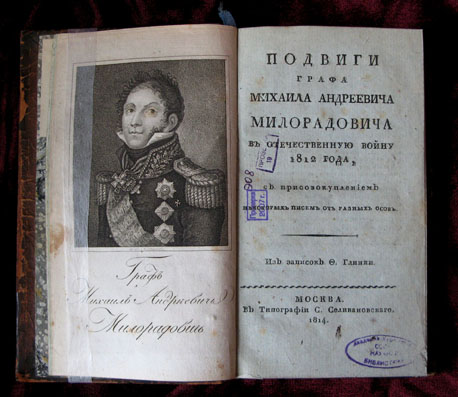

Человек широкой эрудиции, энциклопедических знаний М.М.Курилко-Рюмин принадлежит к известной династии художников театра. Он родился в Петербурге. Его отец М.И.Курилко, блестящий знаток истории художественной культуры, олицетворял собой целую эпоху. Он был дружен с А.Неждановой, И.Козловским, Е.Гельцер, И.Жолтовским, А.Мессерером, Р.Глиэром и другими деятелями культуры. В течение многих лет он был главным художником Большого театра, педагогом, блестящим рисовальщиком и офортистом.

М.М. Курилко-Рюмин продолжил дело своего отца. После ранения он в 1942 году возвратился с фронта, несколько лет работал художником в Киргизском театре оперы и балета. С 1945 по 1951 годы учился на художественном факультете ВГИКа у таких замечательных художников как Ф.Богородский, Ю.Пименов, Г.Шегаль, Б. Дубровский-Эшке. После окончания ВГИКа он целиком посвятил себя театру.

За свою долгую профессиональную жизнь М.М.Курилко-Рюмин оформил свыше 200 драматических и оперных спектаклей в различных городах нашей страны и за рубежом. Он работал в крупнейших театрах Москвы в соавторстве с известными режиссерами – М.Кнебель, А.Поповым, Б.Равенских, А.Эфросом и др.

Мастер обращался к произведениям русских и зарубежных авторов, к разным историческим эпохам. Его работы всегда отличал высокий профессионализм, тонкий и строгий вкус, простота, изысканность цветовых, пластических и композиционных решений. Экспозиция произведений автора представляет широкую палитру исканий мастера, для которого работа в театре – подлинное служение искусству, высочайшая миссия.

Творчество М.М.Курилко-Рюмина отличала верность богатейшим традициям отечественного театрально-декорационного искусства, прежде всего, традиции живописного оформления спектакля.

В художественном оформлении мастер всегда шел от автора, духа, стиля и жанра воплощаемого произведения. Он вводил в сценографию конкретные детали, характеризующие историческую эпоху, блестяще реализуя свои глубокие знания истории искусства и материальной культуры с присущей ему изысканностью вкуса.

В экспозицию вошли также живописные работы художника – пейзажи Подмосковья, Франции, Греции, Испании, Хорватии и других стран, отмеченные тонким ощущением природы, мягким лиризмом.

Талантливый педагог М.М.Курилко-Рюмин в течение 50 лет возглавлял творческую мастерскую театрально-декорационного искусства Московского государственного академического художественного института им. В.И.Сурикова, воспитав не одно поколения молодых художников, многие из которых стали широко известными живописцами, признанными художниками театра и кино. Среди них – В.Я.Левенталь, В.Г.Серебровский, Н.Л.Двигубский, Б.Л.Бланк, А.С.Бойм и другие.

Рассказы блистательного собеседника Курилко-Рюмина о шедеврах мирового искусства, о художниках разных времен, многочисленные статьи и публикации в газетах и журналах, неоднократные выступления по радио и телевидению, в частности, по каналу «Культура», неизменно раскрывали его богатый литературный, артистический дар и художественный вкус.

В открытии выставки примут участие ведущие мастера отечественной культуры, известные актеры, режиссеры, художники, друзья и ученики художника, среди которых – М.Захаров, С.Соловьев, В.Лановой и другие.

Выставка работает по 3 марта 2013 года.

Конт. тел.: 8- 495 637 47 71, 637 25 69. e-mail:adv2@rah.ru

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: