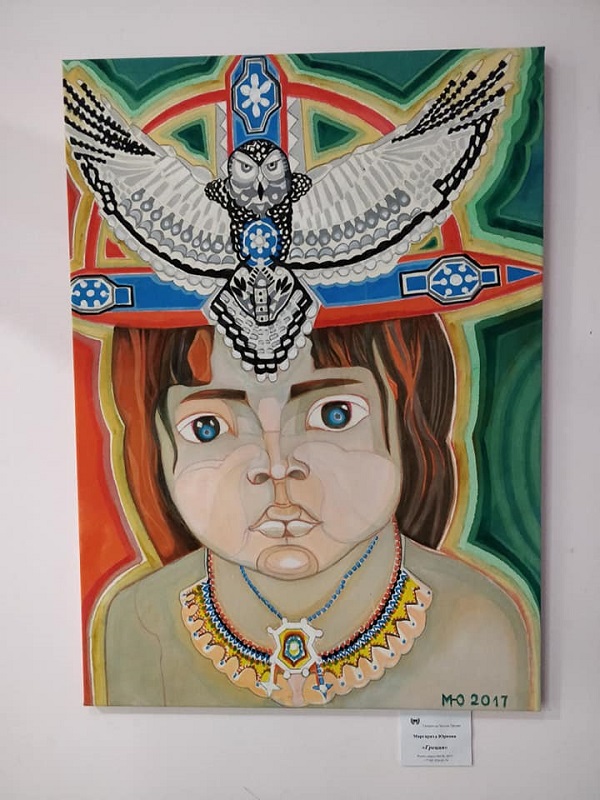

В Галерее «На Чистых прудах» в эти дни можно познакомиться с работами художника Маргариты Юрковой.

«Масштабная экспозиция представляет весь спектр творчества уникального художника, работающего в разных техниках — скульптура, живопись, графика, квилт. На протяжении многих лет Маргарита Юркова следует выбранному пути, вдохновляясь и находя высокие темы не только в истории искусств, религий, науки и философии, но и в повседневной жизни окружающих ее людей. Герои ее картин одухотворены личным духовным опытом художника и выглядят значительно в самых простых житейских ситуациях или фантазийных сюжетах. Автору удается совместить фрагменты разных историй и эпох, и увидеть мир целостным во времени и по сути происходящих явлений. Вся коллекция работ Маргариты Юрковой выглядит как увлекательная история человечества, его духовных поисков и красоты мира». Александра Загряжская

Выставка продлится до 29 сентября 2021 года

Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5

вход со стороны Гусятникова переулка

контакты: +7 985 928 85 74

Архивы рубрики ‘Art-reliz’

ГАЛЕРЕЯ НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ. Выставка МАРГАРИТЫ ЮРКОВОЙ. До 29 сентября 2021 года. Фото: КОНСТАНТИНА (GANDI) ПОЛЯКОВА, анонс АЛЕКСАНДРЫ ЗАГРЯЖСКОЙ

Галерея ТРИУМФ представляет выставки АЛЕКСАНДРА БРОДСКОГО-МЛАДШЕГО ПЕЙЗАЖ С ДОМАМИ и КАТИ БЕЛЯВСКОЙ ТОЧКА НЕМО. С 9 июля до 1 августа 2021 года. Адрес: МОСКВА, улица ИЛЬИНКА, дом 3/8

Галерея «Триумф» представляет новую выставку художницы Кати Белявской. Представленную в экспозиции серию визуальных работ художница создавала в условиях закрытых международных границ, введенного в России локдауна и сужающегося до пространства собственной квартиры мира, малый масштаб которого только-только становился повседневным. По словам Кати, даже подсознание начало формировать надуманные границы и страхи под влиянием нестабильности реальности. Тогда у нее появилось желание освободиться от нарастающей тесноты и оказаться, пусть и в воображении, в максимально просторном, лишенном рутинизации мире, который она изобразила.

Утопия разворачивается на глазах зрителей в тихоокеанских водах, где-то около полюса недоступности, или, как еще называют эту территорию, точки Немо. Это равноудаленное от суши место в океане, которое смогли математически вычислить. В этом фантастическом красочном пространстве отсутствуют закрытые границы — его населяют антропоморфные существа из разных уголков света. Их генезис до конца не ясен: по одной версии, это перебравшиеся под воду люди, которые спасались от последствий экологической катастрофы на суше. По другой, — это мутанты, получившиеся в результате скрещивания космических пришельцев, попавших сюда вместе с отслужившими свое звездолетом, и океанических обитателей. Как бы то ни было, зритель, которому отведена роль наблюдателя из воображаемого батискафа, видит множество необычных персонажей, населяющих подводный мир.

Катя Белявская совмещает создание художественных работ с иллюстрацией книг, в том числе детских, и промышленным дизайном. Использованная в этой серии техника — цифровая графика — позволила выразить пестроту и разнообразие утопии с помощью ярких цветов, скрупулезной детализированности объектов, сюжетности в каждой отдельной работе. Техника и стилистика в работах Кати напоминает японские гравюры, которыми она вдохновлялась, создавая эту серию. По ее словам, пластика, легкость линий и акцент на тонкой передаче эмоциональных оттенков — элементы, характерные для японского искусства, — помогли ей сделать персонажей в этой серии работ более выразительными и фактурными. Все произведения выдержаны в едином стиле, что только помогает зрителю погрузиться в альтернативную реальность и побыть фридайвером, исследующим океанические просторы и их обитателей.

О художнике:

Катя Белявская родилась в Москве в 1981 году. Училась в 1997–1999 годах в Московском государственном университете печати. Окончила в 2002 году Central Saint Martin College of Art of Design, Лондон. В 2007 году стала финалисткой «Премии Кандинского» в номинации «Молодой художник». Работы представлены в собрании Музея берлинской стены у Чекпойнт Чарли и в частных коллекциях.

Куратор выставки: Марина Бобылева

«Пейзаж с домами»

9 июля — 1 августа 2021

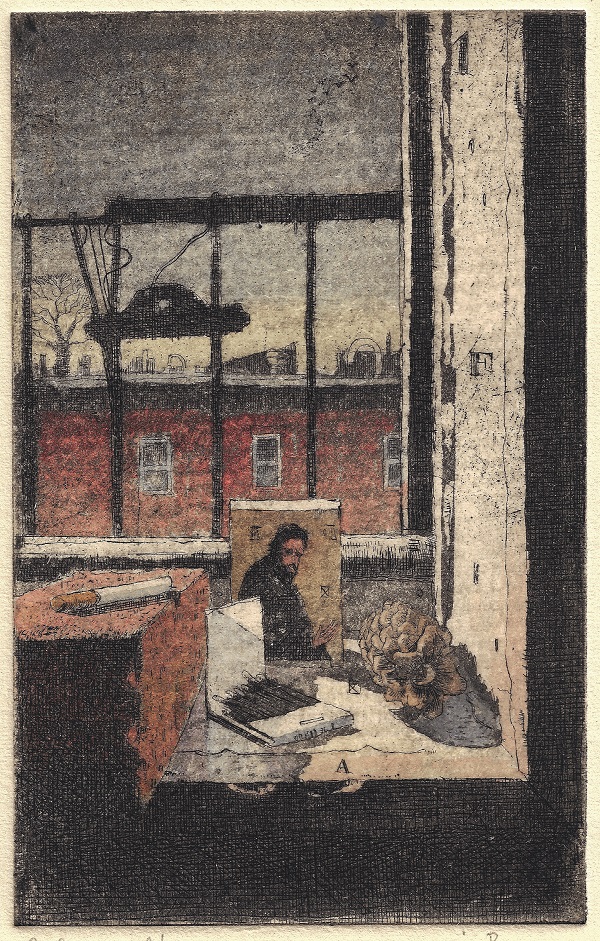

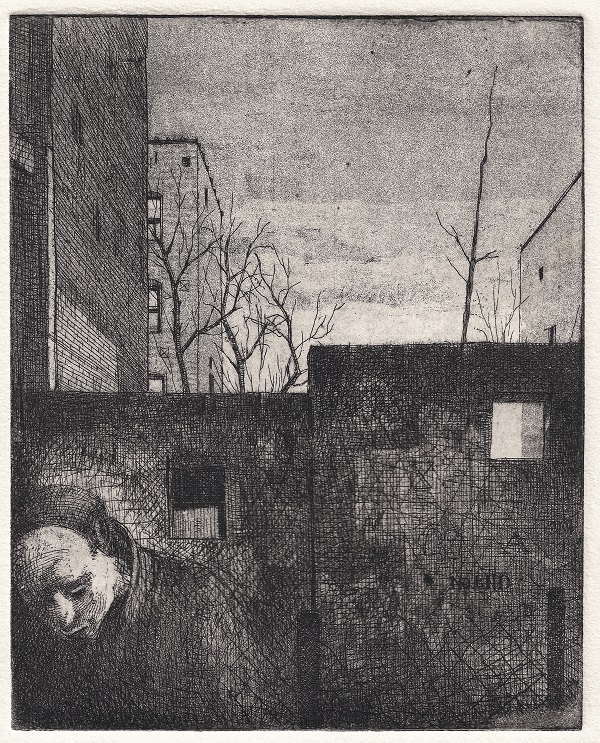

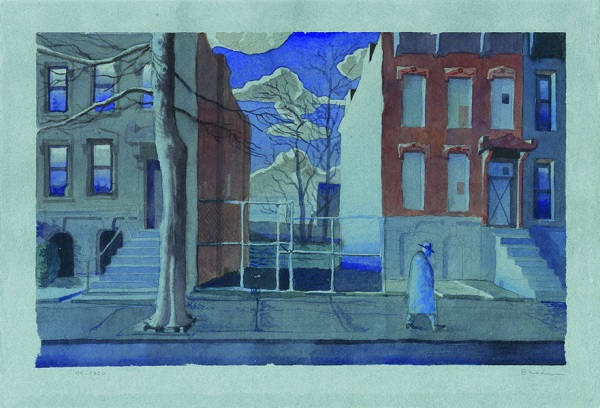

Галерея «Триумф» представляет выставку Александра Бродского-младшего «Пейзаж с домами», на которой будет представлено более 40 акварельных работ, офорты и видео. Серия бруклинских пейзажей создавалась художником на протяжении 2020 года, день за днем, в условиях замершего в неопределенности мира и остановившегося времени, в котором многие из нас оказались предоставлены сами себе. В своих работах Александр рассматривает пространство мегаполиса и его неуловимо меняющегося ландшафта. В нем привычные углы домов, мосты и улицы теряют свое видимое постоянство в зависимости от погоды и смены фокуса наблюдателя. Художник фиксирует едва уловимые переходные состояния, которые лишены признаков времени, суеты и явного человеческого присутствия. Серия состоит из камерных работ, выполненных в технике акварели как жанра, способного наиболее точно передать момент и первую эмоцию. В работах Александра Бродского-младшего городской ландшафт, будь то Москва или Нью-Йорк, едва ли говорит много о городе, но в первую очередь передает мировосприятие самого автора. Художник создает собственное, интуитивно выстроенное пространство, абстрагированное от городского движения и шума, погружаясь в которое, мы не только видим, но и ощущаем мир в новой тональности.

Выставку «Пейзаж с домами» можно рассматривать как дневник художника, в котором Бродский-младший на протяжении года фиксировал облик города и свое внутреннее состояние — наподобие ментальной карты, созданной из впечатлений и личных ощущений от окружающего пространства.

О художнике:

Александр Бродский-младший родился в Москве в 1995 году.

Художник-график, иллюстратор, музыкант. Ученик мастерской Бориса Трофимова. В 2018 году закончил факультет иллюстрации Школы изобразительных искусств (School of Visual Arts) в Нью-Йорке. В своих работах изучает городское пространство и использует различные техники печатной графики. Работы находятся в коллекции Сергея Чобана и других частных собраниях. Живет и работает в Москве и Нью-Йорке.

Избранные персональные выставки: Untitled, галерея «Роза Азора», Москва (2019), Selected Print Works, Sunnys, Нью-Йорк (2018), Untitled, галерея «Роза Азора», Москва (2017)

Избранные групповые выставки: «Волна грез», галерея «Триумф», Москва (2020), «Techne: техника как искусство», Институт свободных искусств и наук ММУ, Москва (2019), «Библиотека», галерея «Триумф», Москва (2019), Printfest, IPCNY, Нью-Йорк (2016), Brod & Brod совместно с Александром Бродским, галерея «Роза Азора», Москва (2015)

Куратор выставки: София Ковалева

Адрес:Москва, улица Ильинка, дом 3/8

+74951620893

+79160440279

SOUND ART в галерее ЦАРСКАЯ БАШНЯ. Музыкальный перфоманс, импровизационная программа СЕРГЕЯ ФИЛАТОВА. 7 июля 2021 года в 19:00. Адрес: МОСКВА, КОМСОМОЛЬСКАЯ площадь, дом 2

Галерея «Триумф» приглашает!

7 июля в 19:00 в галерее «Царская Башня» состоится музыкальный перформанс, импровизационная программа Сергея Филатова, участника 58-й Венецианской Биеннале.

В ходе выступления музыкант продемонстрирует разнообразное сочетание приемов и техник звукоизвлечения, в том числе circuit bending и live looping, а также вкрапления в звуковое полотно полевых записей из коллекции автора. Выступление пройдет в квадрафоническом режиме (Quadraphonic sound).

Сергей Филатов, музыкант и художник, работает в направлении sound-art, охватывает различный спектр звуковых эффектов — от звуковых скульптур и инсталляций до авторских музыкальных инструментов. Все это — с помощью авторских музыкальных инструментов. Среди них — впечатляющая гибридная саунд-система «Иносфера», генератор звуковых волн «Rotator» и струнный «Duofluctus», о котором мы расскажем перед концертом.

ArsElectronica (Австрия); Лаборатория будущего. Кинетическое искусство России; På Den Anden Side (Дания); Russian Sound Art Showcase 2019 (Нью-Йорк — Берлин). Обладатель главной награды VII международной Премии в области современного искусства «Premio COMEL» (Италия, 2018). Победитель в номинации «Лучший медиа-объект» международной Премии в области современного искусства им. С. Курёхина 2017. Номинант государственной Премии в области современного искусства «Инновация» 2021.

Время: 19:00-20:30

Адрес: Царская Башня Казанского вокзала, Комсомольская площадь,2

(вход со стороны Рязанского проезда)

Для СМИ дополнительная информация: Дополнительная информация: Юлия Бикбулатова, +7 (926) 016 7454

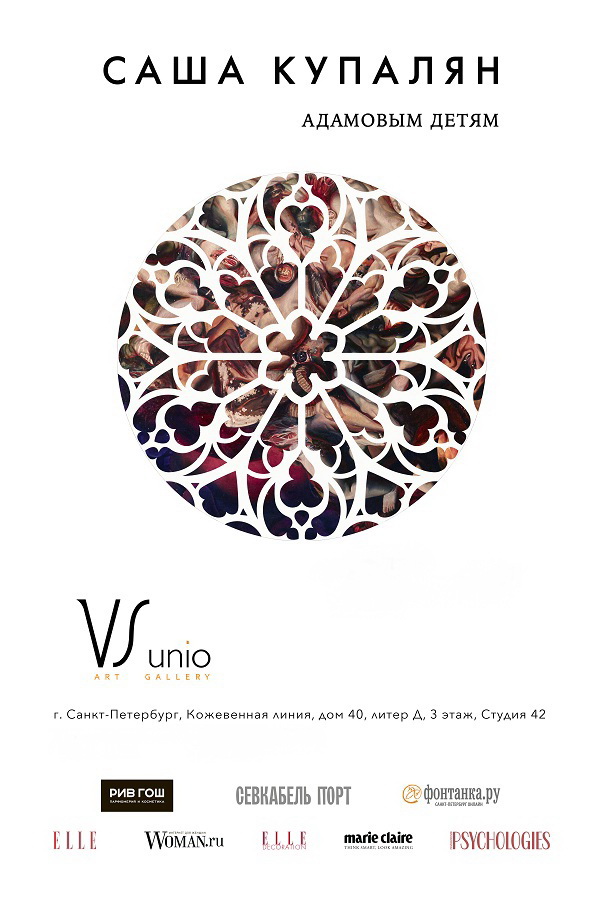

АДАМОВЫМ ДЕТЯМ. Выставка САШИ КУПАЛЯНА. Представляет VS UNIO ART GALLERY. Со 2 до 21 июня 2021 года. Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ, дом 40, СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ, литер Д, этаж 3, студия 42

Под «адамовыми детьми» художник подразумевает нынешнее поколение людей, попирающие законы природы с идиотическим бесстрашием, вредя не только себе, но и будущим поколениям. Кризис перепроизводства, войны, экологические и социальные проблемы теперь становятся «вкушением плода» и шагом к грехопадению, ведущему к вселенской катастрофе.

Монументальные картины Саши Купаляна, работа над которыми длилась около трех лет, не просто призывают взглянуть на себя со стороны, но и начать действия по исправлению мира вокруг. В условиях современного мира Саша, не смущаясь мнения, сформированного мнимой актуальностью в артистической среде, смело демонстрирует академический профессионализм и, безусловно, свои мысли. Особенностью выдающегося мастера является именно самоуверенность в изобразительных решениях, визуальных эффектах новейшей эстетики.

Проект «Адамовым детям» — послание к современному человеку, потомку Адама, регулярно повторяющему ошибки прошлого, которые ведут к трагическому исходу. Под «адамовыми детьми» Саша Купалян подразумевает нынешнее поколение людей, попирающее законы природы с идиотическим бесстрашием, вредя не только себе, но и будущим поколениям. Кризис перепроизводства, войны, экологические и социальные проблемы теперь становятся «вкушением плода» и шагом к грехопадению, ведущему к вселенской катастрофе. Выставка «Адамовым детям» станет одним из крупномасштабных концептуальных проектов на территории России, а архитектура и сценография превзойдут самые смелые ожидания.

VS unio art gallery

персональная выставка

Саши Купаляна

АДАМОВЫМ ДЕТЯМ

Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40

Севкабель Порт, литер Д, 3 этаж, Студия 42

info@vsunio.com

007.495.601.95.36

facebook.com/VSunio

instagram.com/vs_unio

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ. Талантливому скульптору, почетному члену РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ исполнилось 65 лет. Рубрика КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Александр Сильянов

«Торс»

2013 г.

бронза

«Хотел воссоздать торс классической Афродиты, чтобы передать красоту женского тела.

У меня получился свой вариант»

Александр Сильянов

9 февраля 2021 года исполнилось 65 лет скульптору, почетному члену Российской академии художеств Александру Алексеевичу Сильянову.

Александр Алексеевич Сильянов родился в семье военного на Камчатке. Потерял слух в 1 год, вместе с родителями переехал в Москву, где учился в специальной школе для глухих детей №101, потом – в Московском художественно-промышленном училище им. Калинина. Занимался графикой, живописью. С 2005 года с окончательной потерей зрения стал заниматься скульптурой.

Всеми своими произведениями автор стремится донести до людей мысль: невозможность видеть и слышать – еще не конец жизни. А.А.Сильянов — участник многочисленных фестивалей, групповых выставок, персональные выставки прошли в Москве и Подмосковье. Когда президент Российской академии художеств Зураб Церетели увидел его работы на выставке лауреатов Премии «Филантроп», он счел их создателя достойным звания Почетного члена Академии. Мужественный и разносторонне одаренный человек, Александр Сильянов в последнее время все больше времени отдает творческой работе над скульптурами, руководит благотворительной «Организацией попечения о слепоглухих и людях с синдромом Ушера «Ушер-Форум», а также участвует в театральном проекте «Прикасаемые». Его работы получили признание профессионалов.

Александр Сильянов

2013 г.

бронза

«Птичка устроилась на голове слепого человека, она рассказывает ему обо всех событиях в мире, которые он не может увидеть»

Александр Сильянов

Биография

1956

Александр Алексеевич родился в семье военного, на Камчатке. Потерял слух в 1 год, и родители переехали в Москву.

1963

1975

учился в специальной школе для глухих детей №101 в г. Москве

1977

1982

учился в Промышленном художественном училище им. Калинина в Москве, имеет специальность «Художественная обработка камня и кости». Зрение ухудшилось.

1987

получил инвалидность 1 группы по зрению

2005

директор БАНО (Благотворительная Автономная некоммерческая организация) попечения о слепоглухих и людях с синдромом Ушера “Ушер-Форум”. Занимается графикой, живописью. С потерей зрения стал заниматься скульптурой.

2013

Член ТСХР — Творческий Союз Художников России

2014

Получил звание лауреата премии им. Островского «За мужество, крепость духа и творческие успехи».

2015

Получил звание “Человек года”

Женат, имеет дочь.

2017

Получил звание «Почетный академик Российской Академии Художеств»

РУССКОЕ НИГДЕ. Художник ПАВЕЛ ОТДЕЛЬНОВ. Выставка в Галерее ТРИУМФ. С 12 февраля до 14 марта 2021 года. Адрес: МОСКВА, улица ИЛЬИНКА, дом 3/8, строение 5

Галерея «Триумф» представляет выставку Павла Отдельнова «Русское нигде», в которую войдет новая серия живописи, фотографии, инсталляции и видео. Художник неоднократно участвовал в различных международных выставках и биеннале, обладает наградами в сфере современного искусства. Его работы хранятся в музейных, корпоративных и частных коллекциях в России и за рубежом. Павел Отдельнов получил известность в первую очередь благодаря работе в жанре индустриального пейзажа и исследованию постсоветского пространства.

В своих работах Павел Отдельнов изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга. Отдельнова также интересует эстетизация повседневных индустриальных пейзажей и постсоветских ландшафтов, которая становится все более популярной в социальных медиа, где она выступает как атрибут самоидентификации для поколения людей, родившихся в 90-е годы.

В проекте «Русское нигде» Павел Отдельнов продолжает исследование периферийных районов больших и небольших городов, которое он начал в проектах «Внутреннее Дегунино» (2013) и «ТЦ» (2015). Художник рассматривает эти районы в качестве немест — пространств, в которых не происходит ничего, а попасть намеренно в них невозможно. В работах Павла они состоят из складских помещений, линий электропередач и труб, гаражей

и заборов. Эти обыденные места являются одновременно незнакомыми и узнаваемыми — этот эффект достигается засчет их унифицированности и неотличимости друг от друга.

В новой серии работ Павел Отдельнов решил рассмотреть эти пространства сквозь взгляд машинного зрения. Изображенные в работах пустынные городские пейзажи были найдены художником во время просмотра панорам улиц в онлайн-картах в результате своеобразного онлайн-пленэра. Как правило их запечатлевает и обрабатывает незаинтересованный и дистанцированный искусственный интеллект, который транслирует получившиеся снимки «как есть», без авторских интерпретаций.

В социальных медиа существуют специальные виртуальные сообщества, где люди обсуждают подобные городские пейзажи, пытаясь их романтизировать и выстроить по отношению к ним ироническую дистанцию. Комментарии из сетей, сопровождающие фотографии окраинных ландшафтов, художник переносит в свои живописные, фотографические работы и световые инсталляции, которые напоминают вывески ближайшего районного магазина. Таким образом неместа наделяются собственной субъектностью, впитывая в себя голоса множества людей, живущих или соприкасающихся с этими пространствами.

«Художник года» международной ярмарки современного искусства Cosmoscow (2020); лауреат премии Инновация (2020) в номинации «Художник года»; финалист и лауреат Премии Сергея Курехина (2017) в номинации «Лучшее произведение визуального искусства», специальный приз Французского института. Номинант Премии Кандинского (2015, 2017 и 2019) в номинации «Проект года». Участник основных проектов 8-й Московской биеннале современного искусства (2019), 8-й Ташкентской биеннале современного искусства (2018), 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2017) и 4-й Московской биеннале молодого искусства (2014). Произведения художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Института русского реалистического искусства, Государственного центра современного искусства, а также в государственных, корпоративных и частных коллекциях России и других стран.

_______________________

Павел Отдельнов родился в 1979 году в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова и Институт проблем современного искусства. Член Московского союза художников. Участник выставок с 1996 года. В настоящее время живет и работает в Москве. Создает картины, инсталляции, видео и фотографии.

Павел Отдельнов

«Русское нигде»

12 февраля — 14 марта 2021

Галерея «Триумф», Москва

Адрес TRIUMPH GALLERY

Ильинка, 3/8, стр. 5

+7 495 162 0893

Ежедневно, вход свободный

11.00 — 20.00

REMINICENCE. ИРЕНА САНС и КРИСТОФ КАЛЛЕЖА. Поэзия и графика в галерее современного искусства MOIKA104GALLERY. С 25 ноября до 6 декабря 2020 года. Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Набережная реки Мойка, дом 104

REMINICENCE

25.11 — 06.12.2020. Первая часть проекта, выставка в галерее современного искусства @moika104gallery (набережная реки Мойки дом 104)

02.12 — 13.12.2020. Продолжение проекта: выставка, музыкально-поэтический вечер и арт-медиации в Екатерининском собрании (набережная канала Грибоедова дом 88)

«Петербург-Концерт» совместно с «Moika104Gallery» представляют художественный проект «REMINICENCE».

На двух площадках будут представлены графические работы Кристофа Калежа (Франция) в сопровождении концептуальной поэзии Ирены Санс

Куратор проекта Светлана Куропаткина.

Выставка продолжает серию проектов peterburgconcert в области современного искусства. В экспозицию включены иллюстрации Кристофа Калежа на поэтические этюды Ирены Санс из сборника «Реминисценция».

«Moika104Gallery» покажет 36 работ французского художника и порядка 80 портретов будет представлено в Екатерининском собрании.

2 декабря в Екатерининском собрании состоится музыкально-поэтический вечер. Атмосферу Парижа помогут воссоздать концерт с участием Татьяны Ильюшкиной (фортепиано) с программой из произведений легенд французской сцены.

5 и 6 декабря пройдут арт-медиации.

Билеты можно приобрести на сайте @peterburgconcert

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА НА ЛУНЕ — ЛУННЫЙ МУЗЕЙ, 1969

Это событие состоялось в 1969 году, когда к спутнику Земли отправился космический корабль Аполлон-12. Шесть американских художников использовали этот повод для своей художественной акции. Совместное произведение имеет в большей степени значение символическое, и главной целью авторов, скорее была идея создания необычной ситуации, чем знаковое послание Вселенной. Керамическая пластина, размером в дюйм представила двухярусную развеску, в которой верхний ряд заняли рисунок Энди Уорхола — стилизованные инициалы Энди, «Линия» Роберта Раушенберга, чёрный квадрат с тонкими белыми линиями Дэвида Новроса, а нижний ряд — «Схема» Джона Чемберлена, «Геометрический Микки Маус» Класа Олденбурга и сгенерированный компьютером рисунок под названием «Взаимосвязь» Форреста Майерса.

Форрест Майерс предложил сделать на керамической пластине миниатюрный музей и отправить его на Луну. Все попытки Майерса сделать это официальным образом через НАСА не увенчались успехом. Сегодня широко известна версия, что пластину на борт космического корабля удалось пронести без официального разрешения. Майерс связался с сотрудниками некоммерческой группы Experiments in Art and Technology, а также сотрудниками из Лабораторий Белла и Фредом Вальдхауэром, вместе с которыми было создано от 16 до 20 керамических пластин с выгравированными на них миниатюрами шести художников. Одна из пластин была передана на Лунный модуль, остальные разошлись между участниками этого проекта. Собственно размещение пластины на космическом корабле обеспечил Фред Вальдхауэр, подтвердив этот факт специальной телеграммой в адрес Форреста Майерса.

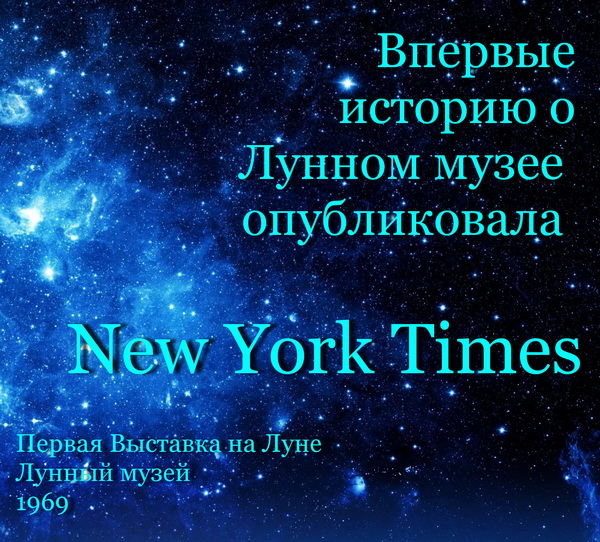

Факт проведения этой акции был скрыт от общественности до тех пор, пока Майерс не сообщил об этом New York Times, которая опубликовала статью о проекте 22 ноября 1969 года, через два дня после того, как экипаж «Аполлона-12» покинул Луну и за два дня до того, как они вернулись на Землю.

Представитель НАСА, на вопрос New York Times об акции «Лунный музей» ответил:

«Я не знал, что художники присоединили к модулю свои работы, но если это правда, что им удалось сделать это каким-то тайным способом, я надеюсь, что произведение представляет собой лучшее в современном американском искусстве».

На самом деле, акция «Лунный музей» выглядит как ироническое развлечение, главная удача ее в том, что участниками стали, действительно выдающиеся авторы. В дополнение к шести работам Лунный музей также приобрел большую коллекцию фотографий; астронавт Алан Бин случайно оставил несколько рулонов отснятой фотопленки на лунной поверхности. Таким образом, часть снимков не вернулись с космонавтами.

ЛУННЫЙ МУЗЕЙ, 1969: ЭНДИ УОРХОЛ, РОБЕРТ РАУШЕНБЕРГ, ДЭВИД НОВРОС, ДЖОН ЧЕМБЕРЛЕН, КЛАС ОЛДЕНБУРГ, ФОРРЕСТ МАЙЕРС

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В ЛУВРЕ. ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. На экспозиции побывала искусствовед ЕЛЕНА САДЫКОВА. Эксклюзивный репортаж на АРТ-РЕЛИЗ.РФ

Пятисотлетие со дня смерти Леонардо да Винчи в 2019 году стало поводом для проведения выставок, посвященных творчеству этого гения эпохи Ренессанса, С триумфом завершает свою работу выставка «Леонардо да Винчи» в Лувре, приуроченная к юбилейной дате (24 октября 2019 – 24 февраля 2020). Благодаря сенсационному успеху выставки, билеты на которую задолго до конца работы разлетелись как горячие пирожки, дирекция Лувра пошла на беспрецедентный шаг. В последние три дня выставка будет работать и днем, и ночью. Однако на ночные сеансы, так называемые «nocturne» бесплатные билеты также следует приобретать заранее. Всего для акции «Late Night Leonardo» выделено 30 000 билетов.

Выставка Леонардо в Лувре стала настоящим блокбастером в современном арт-пространстве благодаря громкому имени титана эпохи Высокого Возрождения, человека второго тысячелетия, согласно организации по культуре ЮНЕСКО, и уникальной выставочной концепции, органично сочетающей подлинные произведения Леонардо и мастеров его круга, а также и материалы научных исследований его творчества.

Как известно, творческое наследие Леонардо да Винчи хранится в различных музейных собраниях, многие из которых инициировали собственные выставочные проекты, приуроченные к громкой дате, и в связи с этим не предоставили свои экспонаты для парижской выставки. Однако это не помешало музейной команде Лувра представить творческий путь итальянского гения во всей его полноте. Ряд ключевых работ представлен в виде снимков в инфракрасных лучах и других материалов технико-технологических исследований, а эпохальная «Тайная вечеря» из Милана в виде копии, исполненной в 1506-1509 годах художником Марко д`Ожжионо.

Кураторы выставки Винсен Дельеваy и Луи Франк создали инновационную концепцию, согласно которой творческое наследие Леонардо да Винчи рассматривается в виде четырех тематических разделов. 1. Свет, тень, рельеф (Light, Shade, Relief) 2. Cвобода (Freedom). 3. Наука (Science). 4. Жизнь (Life). Каждый из разделов состоит из нескольких залов, где представлены оригиналы ключевых произведений Леонардо, их фотоснимки в инфракрасных лучах, сопроводительная информация и произведения мастеров круга Леонардо. Благодаря такому научному подходу достигается эффект погружения в среду Леонардо, а путь его творческих поисков становится ясным для прочтения.

В первом разделе «Свет, тень, рельеф» освещен период ученичества Леонардо в боттэге Андреа Вероккио. Здесь внимание привлекает скульптурная группа из Флоренции «Христос и святой Фома или Неверие святого Фомы» Вероккио. Знаменитые картины «Крещение» Вероккио, где Леонардо написал одного из ангелов, и «Благовещение» кисти Леонардо из собрания галереи Уффици во Флоренции представлены в виде снимков в инфракрасных лучах, в то время как сами оригиналы во время череды юбилейных торжеств и выставок остались в постоянной экспозиции Уффици.

Во втором разделе «Свобода» можно увидеть оригинал шедевра раннего периода творчества Леонардо да Винчи «Мадонну Бенуа» (1480-1482) из собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

«Мадонна Бенуа» экспонируется на отдельном пилоне и занимает одно из ключевых мест в этом разделе, включающем инфракрасные снимки этой картины, эскизы и другие образы Мадонн этого периода.

Внимание привлекает снимок в инфракрасных лучах «Поклонения волхвов». В этом же разделе в соседнем зале экспонируется портрет неизвестной дамы миланского двора «Прекрасная Ферроньера» из собрания Лувра, ставший абсолютным открытием и хитом этого выставочного проекта. Именно эта картина, а не прославленная «Джоконда», блистает на афишах, постерах, каталогах выставки, рекламной продукции. Поясной портрет в трехчетвертном повороте на нейтральном фоне представил новаторскую для своего времени композицию, по сравнению с профильными портретами, которые писались повсеместно. Внутренний образ дамы и ее внешний облик отличаются изысканностью и благородностью. Здесь же можно видеть менее известный для широкой публики погрудный «Портрет музыканта» (1483-1490, Пинакотека Амброзиана, Милан) кисти Леонардо.

Отдельная стена зала выделена для «Мадонны в гроте» (1483-1492) из собрания Лувра, представляющей собой одну из двух версий этого сюжета, написанного Леонардо да Винчи.

Третий раздел выставки под названием «Наука» представил научные изыскания и наблюдения Леонардо в виде листов из его кодексов, набросков и чертежей в стеклянных витринах.

Четвертый и наиболее обширный раздел выставки «Жизнь» представил как известные, так и недавно введенные в контекст его творческого наследия произведения, а именно «Спасителя мира».

Однако если на аукционных торгах эта религиозная работа была представлена как оригинал Леонардо, то на данной выставке нашумевший «Salvator Mundi» (частное собрание, бывшая коллекция Маркиза де Ганэ, 1505-1515) представлен как произведение мастерской Леонардо, а не его самого.

Знаменитая «Лиза дель Джокондо», известная как «Мона Лиза» или «Джоконда» (около 1503-1519) из собрания Лувра, являющаяся одной из жемчужин его коллекции, неизменно привлекающей толпы посетителей, осталась в постоянной экспозиции. Очевидно, что организаторы выставки решили не лишать туристов и посетителей Лувра возможности видеть этот шедевр на целых четыре месяца работы выставки, вход на которую осуществляется по отдельному билету и к тому же сопряжен со значительным сложностями, связанными с предварительной продажей билетов и отсутствием билетов в свободной продаже в день посещения, даже для льготных категорий. Зато на выставке можно изучить снимки «Мона Лизы» в инфракрасных лучах. Известно, что Леонардо да Винчи был неразлучен с этой картиной и писал ее до последних дней жизни.

К числу ключевых работ в этом последнем разделе выставки можно отнести «Леду» (около 1505-1510, Галерея Уффици, Флоренция) мастерской Леонардо, представленную в окружении античных скульптур, иллюстрирующих иконографию представления центрального персонажа. Заглавным произведением является «Святая Анна, Дева Мария и Младенец Христос, играющий с Агнцем», известная как «Святая Анна» (ок. 1503-1519) из собрания Лувра.

Здесь же можно видеть и знаменитый профильный портрет Леонардо да Винчи сангиной, приписываемый Франческо Мэлци, из собрания Библиотеки Амброзиана в Милане.

Представлено много подготовительных набросков и этюдов, в том числе и для «Спасителя Мира», что убедительно открывает творческий метод художника.

Действительно, авторам выставки удалось воплотить заявленную концепцию и представить Леонардо да Винчи как мыслителя, ученого, живописца, полностью увлеченного процессом создания картин. Широкие горизонты итальянского гения, глубина мысли, множество открытий, которые он сделал для развития ренессансного метода оказались восприняты множеством учеников и последователей и до сих пор звучат актуально и свежо, несмотря на полтысячелетия, отделяющих нас от его жизненного пути.

Начало шестнадцатого столетия в Риме было ознаменовано грандиозными работами в Ватикане, куда были привлечены лучшие художники эпохи. Однако папа Лев Х видел лишь Микеланджело и Рафаэля, а Леонардо в прямом и переносном смысле пришелся не ко двору. Приняв предложение Франциска Первого о переезде во Францию осенью 1516 года, Леонардо да Винчи действительно обрел там второй дом и смог достойно провести последние годы своей жизни. Арагонский кардинал Людовик 10 октября 1517 года проездом был в Амбуазе и встречался с Леонардо в его замке Клу, о чем говорится в записях кардинала, представленных на выставке. Там Леонардо показал ему три картины, над которыми работал: «Святую Анну», «Портрет Лизы дель Джокондо» и «Святого Иоанна Крестителя».

Леонардо да Винчи является автором лишь нескольких картин, число которых достигает пятнадцати. Эта немногочисленность – плод осознанного выбора мастера, который был полностью поглощен процессом создания живописного образа, разработкой технических новшеств, в том числе знаменитой техники сфумато.

Трепетное отношение, которое проявляют французы к наследию Леонардо да Винчи и его творческому гению, несомненно транслируется из той далекой эпохи, когда Леонардо оказался окружен максимальным почетом и уважением со стороны французского монарха и смог продолжить в Амбуазе свои живописны и научные опыты.

Особо следует отметить, что выставка «Леонардо да Винчи» в Лувре сопровождается обширной образовательной и экскурсионной программой, рассчитанной как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Выставка играет огромную популяризаторскую роль искусства эпохи Возрождения, рассчитана не только на специалистов, хотя представляет широкий пласт научных изысканий и исследований, но и на самые широкие круги публики. Очевидно, что язык искусства Леонардо да Винчи не знает границ и понятен представителям разных наций и поколений, вне зависимости от их культурного бэкгрануда и религиозной принадлежности.

Наряду с традиционными научными каталогами, к выставке выпущены небольшие каталоги в виде книжечек на английском и французском языках, в которых содержится полный перечень экспонатов и их краткое описание.

Выставка «Леонардо да Винчи» в Лувре, несомненно, сказала новое слово в экспонировании произведений искусства в качестве зрелого проекта с идейной концепцией, последовательно воплощенной в экспозиционных залах.

Елена Садыкова

Кандидат искусствоведения

Эксперт Министерства культуры России

Член ИКОМ России

MAHNAZ JABRI | МАХНАЗ ЖАБРИ. Иранское искусство и его традиции от старинной каллиграфии до наших дней. О выставке в ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ РЯБИЧЕВЫХ эксперт МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ искусствовед ЕЛЕНА САДЫКОВА

Современное искусство Ирана

Кураторский проект Махназ Жабри

и Творческой мастерской Рябичевых

Искусство Ирана и России отличает особая грань взаимодействия, тонкость восприятия художественной традиции. Иранское искусство обладает особой магией для России, начиная с девятнадцатого столетия, когда две страны имеют дипломатические отношения, а деятели культуры находятся во взаимодействии. До 1935 года Иран назывался Персией. Именно в Персии послом был выдающийся русский писатель и дипломат, автор знаменитой пьесы «Горе от ума» (1824), разлетевшейся на крылатые фразы, Александр Сергеевич Грибоедов. Персидская культура, представляла собой мировую сокровищницу литературы и изобразительного искусства еще с эпохи Древнего Востока, на протяжении тысячелетий, манила как магнит русских писателей и художников, философов и мыслителей. Особая утонченность и рафинированность художественных форм, яркость художественного мышления, глубокая мудрость, заложенная в различных проявлениях иранской культуры, представляла собой источник вдохновения для творческих деятелей.

Именно персидским колоритом навеяны строки проникновенного стихотворения Сергея Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ» (1924), широко известного в России как пример любовной лирики.

Касательно изобразительной традиции Ирана и России, следует отметить, что начиная с девятнадцатого столетия имеются устойчивые связи взаимодействия этих двух культурных эпицентров, во многом благодаря региону Кавказа, часть государственных образований которого находилась под политическим покровительством Российской империи.

Особое значение наряду с искусством каллиграфии имела персидская книжная миниатюра и ее мастерские в Тебризе, Ширазе. Широко известным и признанным в России стало эпическое произведение «Шахнаме». В девятнадцатом столетии наряду с миниатюрой в персидском искусстве важное значение приобретает живопись маслом, написанная в европейской традиции. Эта живопись существенным образом воздействовала на изобразительную традицию в Армении, Азербайджане, Грузии. В России же было известно и декоративно-прикладное искусство Персии, лаковая живопись, предшествующая народным промыслам в Федоскино, Мстере и Палеха. Образцы традиционной персидской миниатюры и живописи можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного музея Востока на Никитском бульваре.

В эпоху СССР иранский регион оставался в сфере устойчивого внимания советских ученых и деятелей искусства. Именно в СССР в 1935 году состоялся Третий международный конгресс по иранскому искусству и археологии вслед за Филадельфией и Лондоном.

В советский период всплеск культурных связей между двумя государствами был ознаменован образованием нового государства – Исламской республики Иран в 1979 году.

Благодаря такому тесному многовековому сотрудничеству, когда культурные традиции и достижения персидского искусства были широко известны в России, сложно переоценить значение культурных связей России и Ирана в наши дни. Российское искусство и наука представляет благодатную почву для взаимодействия с иранской культурой. Так, в 2015 году во всемирно известном музее Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге состоялась выставка «День отрадных встреч с друзьями вспоминай», приуроченная к 80-летию Иранского конгресса в Эрмитаже. Выставка была приурочена к VIII Европейской

Конференции по иранистике. В 2015 году в Российской государственной библиотеке состоялась выставка искусства и каллиграфии Ирана. В 2019 году в Институте стран Азии и Африки был представлен бюст известного иранского писателя Абу Абдуллага Рудаки, дар Посольства Исламской Республики Иран.

Выставка современного иранского искусство под кураторством Махназ Жабри в Творческой мастерской Рябичевых представила достойный проект, свидетельствующий об устойчивом взаимодействии Ирана и России в культурном плане. Российский зритель знаком с иранской культурой, начиная с эпохи Сасанидов, школами миниатюры в Ширазе и Тебризе, благодаря музейным коллекциям и выставочным проектам. Иранское искусство воспринято жителями России благодаря биографии выдающегося писателя Александра Грибоедова и поэзии Сергея Есенина.

Махназ Жабри представила тот пласт иранского искусства, который мало известен в России, что может служить залогом устойчивого интереса к этому проекту, состоявшемуся под патронатом Иранской Академии графики и Академии народного искусства. Графический дизайн – область современного искусства. Однако на выставке мы видим, что авторы представленных произведений прекрасно ориентируются как в современных художественных формах, так и богатых изобразительных традициях персидского искусства. В результате рождаются яркие произведения, сочетающие традиции и современность. В этом проекте можно увидеть различные техники, в том числе и заложенные авангардом, коллажи, цифровую печать, плакаты, фотографии. Богатство сюжетов открывает широту художественных горизонтов. Особого внимания заслуживают станковые произведения самой Махназ Жабри, являющейся как куратором, так и художником. В этих ярких притягательных в цветовой плане картинах, написанных на бархате имеются элементы каллиграфии, абстракции, экспрессионизма. Картины обладают богатой семантикой и выразительностью художественного образа. Несомненно, что подобный проект может представлять особый интерес для российского зрителя, принимать участие в различных ярмарках и фестивалях современного искусства и функционировать в качестве независимого выставочного проекта.

Особо необходимо отметить, что выставочный проект Махназ Жабри вслед за Санкт-Петербургом, впервые в Москве представлен в уникальном художественном пространстве и институции – «Творческой мастерской Рябичевых — Скульптурной мастерской Александра Рябичева». Александр Рябичев – современный российский скульптор, признанный на международном уровне, особым почетом его произведения пользуются в Индии, где он неоднократно работал в творческих поездках, а также в Германии, где установлена его знаменитая скульптура «Баварские дети». Скульптуры Александра Рябичева пользуются заслуженным почетом и уважением не только за рубежом, но и среди российских коллег, специалистов и широких кругов публики. Тот дух широты мышления, открытости международным проектам присущ и выставочным проектам, которые регулярно проходят в «Творческой мастерской Рябичевых», хорошо известной в Москве как выставочная институция для групповых и индивидуальных проектов современного искусства, преимущественно живописи и графики. Здесь уже состоялись персональные выставки художников из Франции (Жан-Луи Бодонне), Испании (Фернандо Химена Перес), Кубы (Омар Годинес), Германии (Пит Килкенни), Румынии (Тудор Шербанеску), Беларуси (Юрий Петкевич), Башкортостана (Ансар Галин), персональные выставки Тамары Аксировой (из династии художников Аксировых), известной московской художницы Татьяны Кузьминой-Чугуновой, Маргариты Юрковой, автора международного проекта «Осознание сотворчества» и других художников, выставка творчества знаменитого во всем мире скульптора Александра Кибальникова, групповые проекты по итогам международных пленэров и на актуальные темы в искусстве. Регулярно мастерская Рябичевых представляет произведения в Посольстве Индии и других уважаемых институциях.

И вот новый виток выставочных проектов «Творческой мастерской Рябичевых», служащий логическим шагом в развитии международных проектов, связанных с востоком. Искусство современного графического дизайна Ирана современных художников, собранных куратором Махназ Жабри, в этих стенах привлекло изысканную публику. На вернисаже звучала Иранская музыка, выступали члены Российской Академии художеств, в частности – Омар Годинес Ласо. Наряду с академиками выступили художники, искусствоведы. Неподдельный интерес выставка вызвала не только у старшего поколения, маститых деятелей искусства, но и у молодежи – скульпторов, художников, искусствоведов, студентов и выпускников МГАХИ им. Сурикова и других художественных вузов, фотографов, коллекционеров современного искусства и любителей арт-проектов. Волна искреннего интереса и признания, которую вызвал выставочный проект Махназ Жабри в «Творческой мастерской Рябичевых», позволяет надеяться на то что произведения иранских мастеров искусства, будут регулярно приезжать в Россию, а выставка со временем превратится в фестиваль искусства.

Елена Садыкова

Кандидат искусствоведения

Эксперт Министерства культуры России

Член ИКОМ России

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: