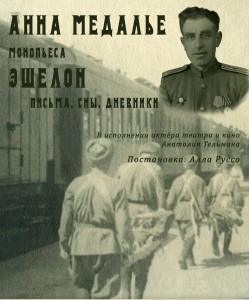

Автор пьесы Анна Медалье

актер Анатолий Тельман

режиссер Алла Руссо

продюсер Алина Полякова

Культурный центр Жуковка представит моноспектакль «Эшелон»

28 января 2023 года в 14 часов

Адрес: Рублево- Успенское шоссе, дом 204

д. Жуковка

и в этот же день

Еврейский музей и центр толерантности представит моноспектакль «Эшелон»

28 января в 18:30

Адрес: Москва, улица Образцова, дом 11

Пьеса «Эшелон» — проект Национальной ассоциации драматургов, является финалистом конкурса «Монолит» в номинации «Герой-2023 года», организованного совместно с Министерством Обороны. Также пьеса стала финалистом Первого Всероссийского конкурса творческих возможностей «Без срока давности».

В основу произведения легла история дедушки Анны, ветерана Гирша Медалье, сына раввина Шмарьягу — Лейба Янкеля Медалье. Еще до войны Гирш получил диплом стоматолога, а в 1941 году ушел на фронт, где служил врачом общей практики в полевых госпиталях. Воевал в составе 6-й ударной армии под командованием Жукова, участвовал во взятии Берлина.

Там и познакомился со своей будущей женой Мириам Каждан, переводчицей с немецкого языка. В 1952 году, когда евреев увольняли из армии, он демобилизовался. И после этого опять работал стоматологом в простой районной поликлинике в Выхино в Москве. Умер в 1992 году.

Анна Медалье: «Когда дедушка умер в 1992 году, я нашла у него книги из библиотеки прадеда раввина Медалье и свернутый портрет, написанный маслом. По стилю этот портрет был очень похож на манеру письма учителя Марка Шагала, известного витебского художника Юделя Пэна. На портрете изображен мой прадед Шмарьягу-Лейб Янкель Медалье, раввин той самой Витебской синагоги, которую посещал и сам художник, и жители соседних домов, в том числе и семья Марка Шагала.

Именно с этой находки и началось мое исследование истории нашей семьи. Позднее я передала этот портрет в музей памяти синагоги на Большой Бронной. Там создана небольшая экспозиция, посвященная раввину Медалье, она состоит в том числе из переданных мной семейных документов.»

Именно Анна Медалье стала одним из инициатором восстановления синагоги в Витебске, тогда несколько лет назад раввин московской синагоги Ицхак Коган обратился к властям Витебска с просьбой передать объект по улице Революционной,10 местной иудейской общине, чтобы в последующем его восстановить.

Еще несколько лет ожидания – и строение было бы не спасти, отмечали эксперты и почетные гости, присутствовавшие на церемонии торжественного открытия еврейского молитвенного дома в июле 2023 года.

Долгое время Анна Медалье собирала сведения для своей пьесы, изучала документы архивов России, Латвии, Франции, ей помогали историки и многие специалисты, так, пережив историю своей семьи, Анна отразила в произведении реальные судьбы, мысли, чувства, оттого ее пьеса такая живая и искренняя.

Анна Медалье:

«Когда в перестройку и в начале 90-х стали открываться архивы, публиковаться исторические материалы, я стала интересоваться происхождением своей фамилии. По семейной легенде фамилия Медалье французского происхождения, и составлена она из первых букв имен пятерых братьев в те времена, когда в 18 веке еврейские семьи стали обретать наследственные фамилии. Как известно, до этого у евреев фамилий не было, поэтому если какой-то еврей не выбирал себе фамилию самостоятельно, то ему ее в принудительном порядке назначал чиновник, отвечавший за реализацию закона. Поэтому наши далекие предки, видимо, выходцы из Франции, решили проблему таким образом – взяли первые буквы имен: Мойше, Езекиль, Давид и т.д., а окончание оставили на французский манер. В Россию же Медалье попали с армией Наполеона, где и остались, пустив корни, как произошло тогда со многими французами.».

Отец Анны Борис Григорьевич Медалье, окончил Институт связи, и потом проходил службу в рядах Советской армии по своей инженерной части. Служил в Архангельске. После демобилизации работал по специальности в одном из КБ Москвы.

Анна Медалье: «Кстати, предки моей мамы по одной из линий тоже родом из Витебска. Ее прабабушка Эда Липец, в девичестве Писаревская, родилась в богатой семье, жившей, вероятно, в центре Витебска. Писаревские могли посещать Заручьевскую Синагогу, как и семья Шагала, но познакомились мои родители уже в Москве.»

Об авторе:

Делициева Анна Борисовна (Медалье Анна)

прозаик, поэт, драматург, музыкант

Родилась в Москве. Училась в средней школе им. Н.В.Гоголя. С детства писала рассказы и стихи. Окончила муз.училище при Московской консерватории по специальности теория музыки. После училища начала публиковаться в журналах («Золотое перо») и писать статьи для газет по искусству. Окончила Институт Телевидения и Радио им. М.А. Литовчина по специальности звукорежиссер. Отработала 11 лет звукорежиссером на радио Sputnik «Голос России» (МИА РОССИЯ сегодня) в немецкой редакции, иранской, китайской, болгарской, польской и японской редакциях. Начала делать свои программы об искусстве: джаз, классика, живопись, кино, театр, гольф, конное поло, спорт для инвалидов. И перешла работать в Редакцию Вещания на Европу и Латинскую Америку в качестве специального корреспондента. Затем работала Выпускающей эфира в Испанской редакции. Была принята в члены Союза журналистов России и Международного Союза журналистов. Затем окончила Всероссийский Институт Кинематографии им. С.Герасимова Магистратуру, сценарно-киноведческий факультет, направление: драматургия, Мастерская А.Я. Инина и Н.А. Павловской.

В Интернете опубликована книга рассказов и повестей «Разные люди».

На сайте Проза.ру опубликованы рассказы и повести.

На сайте Стихи.ру и Ryphma опубликованы стихи.

Сценарий фильма «Душа художника» (короткий метр) по повести С.Довлатова «Компромисс» участвовал в Международном конкурсе ВГИК и ММКФ.

Китайская сказка «Волшебная ваза» прошла лонг-лист российско-китайского питчинга SILK ROAD – 2016, а также получила 1 премию Международного конкурса пьес и сценариев «Калейдоскоп-21век».

Пьесы «Убить г-на Дантеса» и «Эники-бэники ели вареники участвовала в конкурсах: «Ремарка», «Время драмы», «Антоновка 40+».

Пьесы залитованы в ООО “Театральный Агент”.

Драматургия:

Нет счастья ни смерду, ни царю. История лишь учит

Убить г-на Дантеса

Эники-бэники ели вареники

У моря

Проза

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике  Метки:

Метки: